Русская революция 1917 года: новый взгляд

«История и «Я» №№177, 182

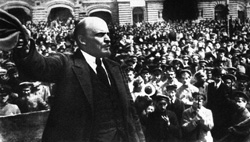

ЧУЖИЕ ЛОЗУНГИ БОЛЬШЕВИСТСКОГО ПЕРЕВОРОТА

Ричарду Пайпсу принадлежит наиболее фундаментальное по новаторским идеям исследование по истории Русской революции. Пайпс впервые определил механизм взаимодействия советов и ленинской партии во время октябрьского переворота. В частности, он указал на то, что после завоевания большинства в рабочей секции Петросовета и ее исполкоме (солдатская секция оставалась в руках эсеров) большевики перестали обращать внимание на ВЦИК, который был избран Всероссийским съездом советов и находился в руках партий революционной демократии. Игнорируя ВЦИК, В.Ленин приступил к созданию собственной параллельной псевдонациональной организации, которая объединяла лишь те советы, где большевики были в большинстве.

Действительно, большевики активно использовали в своих политических комбинациях завоеванные ими советы. После корниловского путча им стало легче завоевывать советы и сбивать их в подобие общенациональной советской организации, которая позднее присвоила свое название и власти, установленной ленинской партией, и стране, где была установлена эта власть, и людям, которые населяли эту страну.

Но чем объяснить то, что большевикам удавалось завоевывать советы? Г.Пайпс утверждает: произошел общий спад интереса к советам, и возрастающее в народе равнодушие давало им возможность проникать в советы и манипулировать ими. Хотя ученый аргументирует этот вывод цифрами и суждениями современников, с ним трудно согласиться. Пайпс не принимал во внимание принципиальную разницу между политическими партиями, которые являются структурированными организациями с четкой программой действий, и советами. Последние были, по его собственной характеристике, органами довольно беспорядочно избранными и плохо структурированными.

Долгие десятилетия в нашем сознании существовало нераздельное понятие «советской власти», хотя на самом деле она являлась симбиозом разных по происхождению понятий — партийной диктатуры и власти советских органов. Этот симбиоз родился в 1917 году. Если мы хотим понять суть событий, надо отделить советы от партий, которые стремились ими манипулировать. Народ проявлял равнодушие не к советам, а к симбиозу советов с партиями революционной демократии. Советы под управлением меньшевиков и эсеров возлагали реализацию советских лозунгов на Учредительное собрание. Однако шел месяц за месяцем, а Учредительное собрание оставалось абстрактной идеей. Чтобы вытеснить из советов меньшевиков и эсеров, большевикам надо было присвоить советские лозунги. Они должны были на период завоевания власти отказаться от собственных лозунгов. Отслеживая ход событий, мы должны отметить, что В.Ленин сделал такой тактический ход в августе, то есть одновременно с принятым VI съездом РСДРП(б) курсом на вооруженное восстание.

Главным вопросом Русской революции был вопрос о войне. Страна не выдерживала бремени войны, которое ускорило революцию. Но разные политические силы видели выход из войны по-разному. Либеральная демократия желала завершить ее победой вместе со странами Антанты. Центральные державы воевали с уже исчерпанными ресурсами, тогда как в апреле 1917 года в войну на стороне Антанты вступили Соединенные Штаты. В победе Антанты теперь мало кто сомневался, и русская торгово-промышленная элита желала воспользоваться ее плодами. Наоборот, революционная демократия была намерена как можно быстрее выйти из войны, но не знала, как это сделать.

Большевики с августа 1914 года придерживались лозунга превращения войны империалистической в войну гражданскую. Они понимали, что завоевать власть могут только таким образом. Перспектива гражданской войны их не пугала, хотя они предугадывали ее последствия. «Всякая великая революция, а социалистическая в особенности, — писал В.Ленин, — даже если бы не было войны внешней, немыслима без войны внутренней, т.е. гражданской войны, означающей еще большую разруху, чем война внешняя». Но как идти на завоевание власти с таким лозунгом? На I Всероссийском съезде советов 22 июня В.Ленин сказал: «Никакого сепаратного мира с немецкими капиталистами мы не признаем и ни в какие переговоры не вступим». Стоять за мир, но не признавать сепаратного мира — какая логика была в такой позиции? Могли ли массы это понять? Однако и в начале августа вождь большевиков еще заявлял, что отвергнет сепаратный мир с Германией. Лишь в конце месяца он взял на вооружение народное требование немедленного прекращения войны.

Не менее популярным в народе был лозунг «Землю — крестьянам!» Крестьяне требовали уравнительно поделить землю между теми, кто на ней работает. Наоборот, большевики отвергали уравнительный раздел земли, хотя соглашались с крестьянами в необходимости ликвидации помещичьего землевладения. В программе РСДРП 1903 года предполагалось создать на селе крупное производство в форме советских хозяйств на базе помещичьих имений, коллективных хозяйств и на основе крестьянских средств производства. Когда в июне 1917 года партия эсеров включила уравнительный раздел земли в свою программу, она натолкнулась на жесткую критику со стороны большевиков. А в августе большевики присвоили этот эсеровский, а на самом деле крестьянский лозунг.

Третий популярный лозунг революции «Фабрики — рабочим!» пролетарские массы и большевики понимали по-разному. Советы рабочих депутатов требовали экспроприации собственности капиталистов и приватизации ее рабочими коллективами. Большевики требовали национализации предприятий, то есть передачи их в собственность нации (а фактически — контролируемому ими государству). «Величайшим искажением основных начал Советской власти и полным отказом от социализма, — писал В.Ленин после октябрьского переворота, — является всякое, прямое или косвенное, узаконение собственности рабочих отдельной фабрики или отдельной профессии на их особое производство». До завоевания власти Ленин не позволял себе таких откровенных высказываний.

Большевики всегда пропагандировали преимущества централизованного государства. Например, в работы «Критические заметки по национальному вопросу» (1913 г.) В.Ленин писал: «Пока и поскольку разные нации составляют единое государство, марксисты ни в коем случае не будут проповедовать ни федеративного принципа, ни децентрализации». Однако уже на I съезде советов в июне 1917 года он бросил фразу: «Пусть Россия будет союзом свободных республик». После этого в его речах и статьях начало звучать требование федерализации России. Большевики активно работали в Украине, но... «не видели ее». И вдруг 22 августа они вступили в Центральную Раду на правах отдельной фракции.

Изучая динамику революционных лозунгов ленинской партии, мы видим, что накануне вооруженного восстания она поменяла, подобно хамелеону, свой окрас, чтобы слиться по цвету с советами. Это изменение тактических лозунгов партией, стремившейся к диктаторской власти, повлияло на дальнейшие события несравненно больше, чем провальный корниловский мятеж. Однако колоссальную популярность в обществе, которую большевики получили после августа, коммунистическая и антикоммунистическая историографии Русской революции связывают только с участием большевиков в борьбе против корниловского путча.

Если бы только историки так ошибались! Дело в том, что даже противники большевиков, которые вышли из одной с ними партии социал-демократов, не заметили (другого слова не подберешь) присвоения Лениным советских лозунгов. В книге Д.Анина «Революция 1917 года глазами ее руководителей», которая вышла из печати в 1971 году в Риме на русском языке, есть подборка цитат из петроградских газет за четыре дня до октябрьского переворота. Ни одна из газет, принадлежавших к лагерю либеральной и революционной демократии, не верила в то, что большевики смогут захватить власть во всей стране (Петроград — другое дело). Удивляясь их настойчивости в борьбе за установление в стране однопартийной диктатуры, центральный орган меньшевиков «Рабочая газета» писала тогда: «Разве не видят эти люди, что никогда еще петроградский пролетариат и гарнизон не были так изолированы от всех других общественных слоев? Разве они не видят, что и среди рабочих и крестьян массы не пойдут за ними, и что их лозунги способны толкнуть на улицу лишь небольшие кучки разгоряченных рабочих и солдат, которые неминуемо будут разгромлены?» Меньшевики хорошо знали лозунги большевиков, но не заметили, что они их больше не выдвигают.

16 и 17 июля В.Ленин медлил с решением осуществить переворот в Петрограде, хотя город готов был поддаться большевикам. Он так и не отважился сделать решительный шаг, поскольку победа в Петрограде не гарантировала победы во всей стране. В начале ноября ситуация стала другой. Большевики завоевали многие периферийные советы благодаря тому, что временно перестали быть большевиками и перевоплотились. В России советская революция имела шансы на победу, если бы ею руководила такая политическая сила, как большевистская партия «нового типа».

Один из крупнейших английских историков ХХ ст. Эдвард Карр начал свою 14-томную «Историю Советской России» двухтомником «Большевистская революция 1917-1923 гг.» Он имел основания назвать Русскую революцию большевистской, потому что как раз большевики окрасили Русскую революцию в свои цвета. Но один из лидеров Украинской революции Владимир Винниченко с не меньшими основаниями назвал большевистский переворот рабоче-крестьянской революцией. Благодаря большевикам, которые временно присвоили себе советские цвета, 7 ноября 1917 года победила советская революция. Переворот был успешным только потому, что проходил под советскими лозунгами.

МУТАЦИЯ РЕВОЛЮЦИИ

Русская революция началась со свержения самодержавия. С ликвидацией способа правления, который достался в наследство от средневековья, были согласны почти все социальные слои и политические силы. В отсутствие царского административно-полицейского аппарата произошла стремительная поляризация политических сил, которая отражала имевшиеся в стране глубинные социальные противоречия. Острота социально-классового противостояния, которую не смог смягчить за много десятилетий царский режим, наложилась на губительное влияние войны, проявившееся в революционных событиях в двух плоскостях: во-первых, в возмущении народных «низов» вызванным войной обнищанием и в их нежелании отдавать жизни на фронтах за империалистические цели «верхов»; во-вторых, мировая война впервые организовала крестьянские массы в большие коллективы и дала им в руки оружие. В этих условиях возникли советы рабочих и солдатских депутатов — классовые организации народных «низов», которые видели цель своего существования в ликвидации крупных собственников — помещиков и буржуазии. Бескомпромиссность и экстремизм советов угрожали стране гражданской войной, анархией и хаосом.

С появлением советов сложился противоестественный союз либеральной и революционной демократии. Политические силы, которые боролись между собой при самодержавии, вынуждены были действовать совместно, чтобы противостоять экстремизму советов и заложить основы государственности на основах парламентаризма. Созыв Учредительного собрания стал общим знаменателем в программах политических партий, которые во всем другом кардинально различались. Исходя из сказанного выше, водораздел между политическими силами на первых этапах революции пролег между партиями либеральной и революционной демократии и советами. Все другие политические силы еще не вызрели в достаточной степени.

Несмотря на то, что либералы и революционеры оказались по одну сторону баррикад, коренные разногласия между ними не давали возможности выработать совместные позиции. Это приводило к затягиванию в организации выборов в Учредительное собрание и бездеятельности Временного правительства, которое постоянно откладывало решение важнейших проблем — выхода из войны, аграрно-крестьянской, национальной.

Советы были стихийным порождением революции и сами по себе не могли действовать скоординированно. Пока партии меньшевиков и эсеров контролировали советы, революционный процесс продвигался вперед по демократическому сценарию. Созыв Учредительного собрания, как показывал весь предшествующий опыт человечества, был нормальным выходом из революции.

С приездом в Россию вождя большевиков В.Ленина родился иной вариант развития революции — в направлении построения не демократического, а тоталитарного государства. Однако этот вариант не был органически присущ какой-либо политической силе и тем более — общественному слою. Он «пророс» в первом документе, который сформулировал В.Ленин после приезда в Петроград — «Апрельских тезисах». Даже рядовые члены партии большевиков не могли себе представить общества, основанного на полной ликвидации частной собственности на средства производства и диктатуре одной партии.

Поляризация политических сил, задействованных в Русской революции, состоялась под влиянием вызревания экстремистских течений противоположной ориентации. Свое проявление она нашла в попытках ленинского и корниловского переворотов. Вызревание экстремизма происходило в силу объективных причин на фоне нарастания разногласий между партиями либеральной и революционной демократии. Разногласия эти имели объективный характер. Демократические силы оказались несостоятельными в деле организации своевременных выборов в Учредительное собрание.

Советы рабочих и солдатских депутатов на первом этапе революции постепенно отходили в тень вследствие парализации их своевольных действий эсеро-меньшевистским блоком. Тем не менее в период июльского и августовского кризисов они снова, как при свержении самодержавия, показали свою силу. Возрастающее значение советов в революции связывалось с изменением их партийного состава. Неспособность Временного правительства реализовать лозунги «низов» приводила к уменьшению влияния на советы эсеро-меньшевистского блока и соответствующему повышению влияния большевиков. В августе, когда партия большевиков взяла курс на вооруженное восстание, по инициативе В.Ленина состоялось ее программное слияние с советами. Чтобы захватить с их помощью политическую власть, большевики временно отказались от собственных программных лозунгов.

Октябрьский переворот был большевистским в том понимании, что он дал политическую власть большевикам. Однако по своей сути это был советский переворот. Как раз он и сделал невозможным развитие Русской революции по демократическому сценарию. Победили советы, а вместе с ними и на их плечах к власти пришла партия большевиков. После установления однопартийной диктатуры большевики «приватизировали» революцию: все политические силы и организации, которые не устраивали их, были объявлены контрреволюционными.

Советы рабочих и солдатских депутатов, которые олицетворяли в революции антигосударственное начало, были объявлены большевиками, и в самом деле стали органами государственной власти. Однако под ужасающим прессингом чекистов от бывших советов осталась одна оболочка. Рабочие и солдатские коллективы лишились возможности ежедневно менять своих депутатов в советах: меньшевика — на эсера, эсера — на большевика, большевика — на меньшевика. Ведь очень быстро вслед за кадетами сошли в небытие все партии, кроме большевистской. Теперь коллективы должны были дисциплинированно голосовать за тех кандидатов, которых им рекомендовали большевистские парткомы.

Настал черед провинций. В коммунистической историографии этот процесс назван «триумфальным шествием Советской власти». Весной 1918 года партия большевиков целиком овладела основной частью бывшей империи. С того времени она начала реализацию своей собственной программы социально-экономических преобразований, которая не имела ничего общего с интересами каких-либо общественных слоев. Революция завершилась с разгоном Учредительного собрания в январе 1918 года.

По масштабам и глубине программа большевистских преобразований не шла ни в какое сравнение с известными человечеству революциями. В мае 1918 года В.Ленин признал: «Нам надо совсем по-новому организовать глубочайшие основы жизни сотен миллионов людей». Речь шла о переходе крупного производства в общенародную (а фактически — в государственную) собственность, о коллективизации (а на самом деле — огосударствлении) мелкого производства, о ликвидации товарно-денежных отношений и создании на руинах рыночной экономики централизованного планового хозяйства. Подобных преобразований мир не видел, но они не были продолжением Русской революции. По форме и методам реализации эти преобразования представляли собой типичную «реформу сверху», которых было немало в российской истории, начиная с петровских времен.

Коммунистическая революция в России, которая началась весной 1918 года, не имела ничего общего с Русской революцией 1917 года. Но революция, осуществленная большевиками за два десятилетия (1918 — 1938), стала возможной вследствие октябрьскому перевороту. В рамках Русской революции октябрьский переворот следует считать мутацией революционного процесса на пути перехода от традиционного общества к гражданскому. Эта мутация на десятки лет затормозила формирование гражданского общества в стране.

Партия большевиков никогда не отделяла советской революции от коммунистической. Точнее, она отрицала наличие как советской, так и коммунистической революции. По ее утверждениям, приведенным в систему в кратком курсе «Истории ВКП(б)», в России произошла социалистическая революция, которая открыла путь социалистическому строительству.

Учебники по истории, которые издавались в Советском Союзе, утверждали, что большевики в полной мере реализовали лозунги революционного народа. И в самом деле, правительство В.Ленина прекратило трехлетнюю войну и заключило сепаратный мир с Германией и ее союзниками. Земля была поделена между крестьянами на уравнительных основах. Созданные большевиками вооруженные силы трижды за 1917 — 1919 гг. шли походом на Украину, чтобы утвердить национальную государственность, но в советской оболочке.

Но все это — только подобие правды. Избавившись от империалистической войны, народы России попали в водоворот войны гражданской. Отдав землю крестьянам, большевики после многолетней подготовки превратили их в пролетаризированную рабочую силу, прикрепленную к колхозным полям своим беспаспортным статусом и обязанную работать на государство за трудодни. Создав якобы суверенные национальные советские республики, руководители большевистской партии на самом деле построили централизованное унитарное государство.

Выпуск газеты №:

№187, (2003)Section

История и Я