Самый известный в мире киевлянин

Казимир Малевич — это константа, это одна из вершин искусства, это своего рода абсолют. Сегодня его картины продают на аукционах за десятки миллионов долларов, а «Черный квадрат» считают иконой графического модернизма и оценивают как самую дорогую картину планеты. Малевич — человек-космос, которому, невзирая на запрещения, невосприятия, всепоглощающую серость коммунизма и бедность, удалось выработать собственный, ни на кого не похожий «голос» и зазвучать им на весь мир. Поэтому, конечно, один из удивительнейших художников в истории не может принадлежать одной стране, он принадлежит миру. Но, как писал украинский философ Владимир Ермоленко: «Человеческое творчество никогда не происходит «из ничего», ех nihilo, оно всегда лепит что-то из того, что есть над головой, вокруг, под ногами, в легких, перед глазами». А у Малевича перед глазами была именно Украина.

Будущий основатель супрематизма родился 140 лет тому — 23 февраля 1879 года — в Киеве в дворянской семье. Казимир рос трилингвом, ведь языком школы и официальных документов был русский, дома разговаривали на польском, а с крестьянами он общался на украинском. Отсюда и берет свой корень самобытный и оригинальный письменный язык Малевича. В русскоязычных текстах художник всю жизнь активно использовал собственную лексику, сотканную из многочисленных неологизмов и заимствований с польского и украинского.

В то время польское население Российской империи испытывало постоянные притеснения от власти, их всячески пытались русифицировать и дискриминировать. Бесспорно, это притеснение чувствовали и Малевичи. Они не могли доказать свое право на дворянство, что могло гарантировать определенные привилегии, и фактически принадлежали к низшей социальной прослойке, в некоторых моментах, приближаясь к крестьянам.

Отец Малевича работал на сахарных заводах по всей стране, и, соответственно, семья все время переезжала. Моевка, Пархомовка, Белополье, Вовчок, Конотоп — вот список «малых родин» юного Казимира, который до 17 лет жил преимущественно в украинских селах. Об этом основополагающем и, вероятно, самом счастливом периоде Малевич рассказал в автобиографических записках 1918—1933 годов. В своих заметках автор искренен, эмоционален, экспрессивен, кое-где смешон и ироничен. Даже если бы читатель не знал, кому принадлежит автобиография, догадаться нетрудно — будущему художнику. Казимир как-то по-особенному чувствовал этот мир и с аналитической точностью замечал мелочи: «К моему окну доходили звуки песни девчат и хлопцев. Я слушал с большим удовольствием, наблюдая украинское небо, на котором, как свечи, горели звезды. А украинское небо темное, темное, как нигде в России».

Малевич рос на перекрестке городской и сельской сред, но с детства выделял заводских рабочих и крестьян. Условно он принадлежал к первым, за что неоднократно получал «тумаки» от сельских мальчишек, однако восхищался и подражал вторым. Юноше нравился крестьянский быт, обычаи, их одежда, еда, образ жизни и ведения хозяйства. «Я подражал всей жизни крестьян. Натирал чесноком корку хлеба, ел сало, держа пальцами, бегал босиком и не признавал ботинок», — писал Малевич.

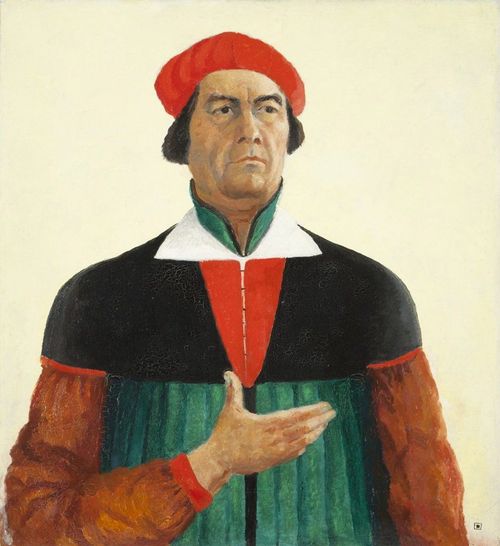

КАЗИМИР МАЛЕВИЧ. АВТОПОРТРЕТ. ТАКИМ ВИДЕЛ СОБСТВЕННЫЙ ОБРАЗ ГЕНИАЛЬНЫЙ КИЕВЛЯНИН

Казимир считал крестьян свободными и самодостаточными, чистыми и не обремененными, казалось бы, напрасной работой. Подростком он задумывается: зачем нужны сахарные производства, если почти у каждого крестьянина были свой яблоневый или грушевый садик, дедова пасека с медом?

Однако существовало еще одно удивительное отличие между рабочими и крестьянами, которое не могло не броситься в глаза будущему художнику. Заводские не рисовали, в то время как «деревня, как я говорил выше, занималась искусством (такого слова я тогда не знал). Вернее сказать, она делала такие вещи, которые мне сильно нравились. В этих-то вещах и была вся тайна моих симпатий к крестьянам. Я с большим волнением смотрел, как делают крестьяне росписи, и помогал им вымазывать глиной полы хаты и делать узоры на печке. Крестьяне здорово изображали петухов, коников и цветы».

Традиционные примитивные изображения и узоры на украинских хатах и стали первым знакомством Малевича с искусством. Наблюдая за творчеством крестьян, Казимир впервые почувствовал влечение к рисованию, желание «выявить негативы, впечатления». И с тех пор он начал подыскивать разнообразные возможности и формы выражения своего внутреннего «голоса», который проснулся там, в украинском селе на Харьковщине.

Парадоксально, но долго Малевич не рисовал, не знал, как это делать правильно и даже не представлял, что есть специальные школы, где учат технике написания картин. Он не имел красок, а использовать карандаш или уголь попросту не додумывался, потому что, как самоиронично отмечал, «был очевидно туп». Казимир любовался картинами в витринах столичных магазинов, абсолютно интуитивно чувствуя разницу между киевским, то есть городским, и сельским искусством. Городское для него казалось живее и натуральнее, и он хотел писать что-то подобное. «С каждым годом я все креп в этом деле и имел сильное тяготение к городу Киеву. Замечательным остался в моем ощущении Киев».

Мечты Малевича исполнились: он поехал в Киев и познакомился с Николаем Пимоненко — талантливым украинским живописцем, преподавателем Киевской рисовальной школы, более известной как «школа Мурашко». Исследователи признают, что роль рисовальной школы Мурашко в истории украинской культуры и образования была эпохальной. Это учебное заведение теоретически должно было действовать под эгидой Петербуржской Императорской академии искусств, но в действительности так и не превратилось в государственное учреждение. Финансировал частную школу известный коллекционер и меценат Иван Терещенко, а возглавлял ее еще один известный украинец — художник и педагог Николай Мурашко. Учиться рисованию по новейшим европейским методам у лучших художников могли все, независимо от социального статуса, возраста, пола или национальности, на бесплатной основе или за небольшую плату. Даже больше, студенты могли сами выбирать класс и приходить на любой урок. Мурашко считал, что для получения знаний в этой уникальной школе не должно было быть преград, учеников поощряла «только любовь к самому делу, и ничего больше». И в свое время одним из этих учеников стал Казимир Малевич, который благодаря дружественной атмосфере и демократической системе образования смог сполна раскрыть свои природные способности.

В 1896 году Малевич был вынужден покинуть родную Украину на более чем тридцать долгих лет. За это время он успел пожить в Курске, Витебске, Москве и Ленинграде, создать свой шедевр — «Черный квадрат» (1915 год), написать ряд теоретических трудов и положить начало новому модернистскому направлению в искусстве — супрематизм. Здесь стоит вспомнить единственную его поездку в Западную Европу: весной 1927 года Малевич представил свои работы в Варшаве и Берлине на персональных выставках. За рубежом художника приняли восторженно, однако в 1928 году он неожиданно вернулся в СССР. Перед отъездом Малевич оставил свои картины и рукописи Александру фон Ризену вместе с запиской, которая начиналась со слов: «В случае смерти моей или безвыходного тюремного заключения». Кажется, тогда уже гений понял, что ожидает его в Советском Союзе.

Художник искал спасения от травли и преследований, которые постигли его в России, поляки же считали его большевиком и отказывали в убежище. Малевичу оставалось лишь одно — вернуться на родину, в Киев, где под своеобразным протекторатом наркома образования УССР Николая Скрипника он смог найти временное прибежище от сталинского произвола.

В течение 1928—1930 годов художник читал лекции на педагогическом отделении живописного факультета Киевского художественного института, «лечил студентов от реализма». Печатался в харьковском журнале «Новая генерация», который активно освещал культурную жизнь Запада, чего уже не могли себе позволить «ЛЕФ» и «Новый ЛЕФ» Владимира Маяковского и Сергея Третьякова. К тому же Малевич был членом Объединения современных художников Украины (ОСМУ) — творческого союза, в который входили его приятели и коллеги: Виктор Пальмов, Анатоль Петрицкий, Лев Крамаренко, Андрей Таран. Близкие отношения с этим объединением также поддерживал украинский авангардист Александр Богомазов. В конечном итоге, члены ОСМУ устроили последнюю прижизненную персональную выставку работ Малевича в 1930 году в Киевской картинной галерее.

Долгое время мировые малевичеведы не могли прийти к согласию: почему бесцветный в Ленинграде супрематист («Белый квадрат на белом фоне», 1918 год) впоследствии вернулся к яркой палитре. И только затем, когда открылся киевский аспект Малевича, все стало на свои места. Дело в том, что в Киеве художник был среди своих, он был дома. Казимиру вспомнилось детство и та многокрасочность украинского села, среди которой он вырос: коньки, петушки, вычурные узоры, что их женщины осторожно вымалевывали на стенах только что побеленных хат яркими цветами.

Кроме того, для исследователей оставался не до конца понятным так называемый второй крестьянский цикл в творчестве Казимира Малевича. На полотнах конца 1920-х — началу 1930-х годов («Крестьяне», «Девушка», «Крестьянка», «Сложное предчувствие», «Человек, который бежит») художник рисовал крестьян, поля и кресты, но его герои больше не были мощными кубическими богатырями. Они не имели лиц, конечностей, были невесомы, с опущенными книзу стопами, будто куклы. Люди, лишенные прочности, похожие на святых из православных икон, к которым художник чувствовал особенный трепет еще с юности. Оказывается, так Малевич изображал смерть украинского села. Он переживал коллективизацию и Голодомор как собственное горе вместе со своим народом, вместе со своими милыми сердцу, дорогими крестьянами.

Большевистская украинизация доживала последние дни, Скрипнику не хватало сил защищать художников перед всесильным Сталиным, и в 1930 году Киевский художественный институт «вычистили» от всех неугодных власти. Тиски сомкнулись. Среди уволенных преподавателей был и Малевич, который в ответ на репрессии в порыве гнева написал своим друзьям: «Не хочу больше быть украинцем». Но на допросах ленинградского ОГПУ, когда художника обвиняли в шпионаже и впрыскивали под давлением воду в мочегонный канал, он отмечал свою национальность — украинец. 15 мая 1935 года гений отошел в вечность после изнурительных лет борьбы с тяжелой болезнью. Рак простаты, очевидно, вызванный звериными пытками чекистов, забрал жизнь Казимира Малевича — художника-новатора, которого сегодня мир знает как российского авангардиста. Впрочем, история доказывает обратное. Казимир Малевич был, есть и остается одним из самых известных киевлян всех времен.

Выпуск газеты №:

№171-172, (2019)Section

История и Я