Технология независимости - 4: уроки прошлого столентия

Эпоха Леонида Кравчука

Продолжение.

Начало см. в №№ 92, 97, 102, 139

«ВЫПОЛЗАНИЕ» ИЗ РОССИИ

От советской сверхдержавы сначала отделились страны внешнего пояса. Потом она стала раскалываться по периметру границ союзных республик. Наравне с другими от центра отпочковалась и Российская Федерация. Для второй в ХХ веке Украинской революции это обстоятельство имело судьбоносное значение. Во время первой революции советская Россия трижды шла войной на Украину и сосредоточила в ней к концу 1920 года более чем миллионную армию. В 1990 — 1991 гг. Украина и Россия вместе выступали против союзного центра. Эта парадоксальная ситуация сложилась благодаря особенностям устройства Советского Союза.

Союзный центр владел колоссальным потенциалом: силовыми, экономическими, идеологическими и другими общесоюзными министерствами и ведомствами, контролировавшими подчиненные им предприятия и организации на территории всех республик. М. Горбачев делал ставку на переговорный процесс и не желал воспользоваться этим потенциалом для силового противостояния с Б. Ельциным и лидерами национальных республик. Путчисты подобную попытку сделали, но потерпели неудачу. Во-первых, возобновление прекращенного еще в 1953 году массового террора было невозможно, тем более — в революционной ситуации 1989 — 1991 гг. Во-вторых, силовые и другие общесоюзные структуры часто подпадали под влияние тех республик, на территории которых располагались.

Национально-демократические силы, представленные, в первую очередь, Народным Рухом, убеждали общество в том, что независимая Украина должна стать правопреемницей поглощенной большевиками Украинской Народной Республики. 24 июля 1990 года по решению президиума Киевского совета народных депутатов у здания горисполкома на Крещатике был поднят вместо красно-голубого государственного флага УССР сине-желтый национальный флаг, который был государственным флагом УНР. Долгое время, пока он не стал привычным, киевляне и гости столицы приносили к его мачте цветы.

Конституционная комиссия во главе с Л. Кравчуком разработала концепцию нового Основного закона Украины. В июне 1991 года ее утвердил Верховный Совет. Концепция принципиально расходилась с советским политическим строем: предусматривалось разделение государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную. Практическая трансформация политического строя началась с принятия 5 июля 1991 года трех законов: «Об учреждении поста Президента Украинской ССР и внесении изменений и дополнений в Конституцию (Основной закон) Украинской ССР», «О Президенте Украинской ССР», «О выборах Президента Украинской ССР».

16 июля 1991 года в Киеве состоялось торжественное собрание, посвященное годовщине провозглашения Декларации о государственном суверенитете Украины. Председатель Верховного Совета Л. Кравчук отметил, что «важными, сложными страницами в национально-государственном строительстве на Украине стали Украинская народная республика и Западноукраинская народная республика». Это упоминание о народных республиках было как будто беглым и случайным. Трудно было догадаться, что означало выражение «сложные страницы». Однако само упоминание случайным не было. Коммунистическое большинство в Верховном Совете примеряло на себя антисоветские одеяния УНР.

Когда 24 августа Верховный Совет собрался на чрезвычайную сессию, представители от демонстрантов внесли сине-желтый флаг в помещение парламента как символ разрыва с союзным центром. А 4 сентября над домом Верховной Рады вместо красно-голубого был поднят сине-желтый флаг. Так, наконец, начался отказ рождающегося государства от советской символики.

Среди руководителей общесоюзных структур на территории Украины далеко не все выражали удовлетворение перспективой оказаться в новом государстве. Однако такие руководители не могли найти общесоюзный центр в Москве: там боролись за власть два президента различной степени легитимности. Один из них был избран Съездом народных депутатов СССР, другой — гражданами Российской Федерации.

Ситуация неопределенности не могла долго продолжаться. В Москве должна была утвердиться единая централизованная власть, после чего она немедленно подчинила бы себе общесоюзные структуры на территории союзных республик. В этом случае заявления о независимости остались бы только на бумаге.

Украинская советская номенклатура, которую уже нельзя было называть коммунистической (30 августа президиум Верховного Совета принял указ «О запрещении деятельности Компартии Украины») не теряла времени зря. Она воспользовалась мощным подъемом национального движения, который был естественной реакцией на контрреволюционный путч, и явочным порядком начала переподчинять Верховному Совету Украины коллективы союзных структур. На время провозглашения независимости в трех военных округах (Киевском, Прикарпатском и Одесском) насчитывалось 780 тысяч человек. Это означало, что по численности армии Украина существенно опережала любую европейскую страну. До 1 декабря 1991 года под контролем руководства Верховного Совета оказались все силовые и управленческие структуры на территории Украины, за исключением командования Черноморского флота. Проблема флота на долгие годы стала конфликтной в украинско-российских отношениях.

«Группа 239» и Народная рада были едины во мнении: необходимо подтвердить Акт провозглашения независимости Украины Всеукраинским референдумом. Необходимость назначенного на 1 декабря 1991 года референдума объясняют тем, что на Всесоюзном референдуме 17 марта того же года граждане Украины высказались за сохранение СССР. Этим мотивом украинские политики действительно могли руководствоваться. Однако он не был решающим. Никто из лидеров других национальных республик не организовал вслед за ними референдум в поддержку парламентского решения о независимости.

Украинские политики понимали, что союзный центр будет поглощен российским в считанные месяцы. Провозглашая Акт о независимости, прямо вытекающий из Декларации о государственном суверенитете Украины, они желали поддержать его референдумом. Без всенародного волеизъявления независимость Украины не восприняли бы ни ее собственные граждане, личная позиция которых была противоположной, ни страны Запада, которые боялись распространения ядерного оружия, ни российская политическая элита, активно поддерживаемая большинством населения своей страны.

В голосовании 1 декабря 1991 года участвовали 31,9 миллиона граждан Украины. Это составляло 84% от общего количества включенных избирательными комиссиями в списки для тайного голосования. Акт провозглашения независимости поддержали 28,8 миллионов граждан, или более 90%. Положительный ответ дало население всех областей, независимо от их национального состава. Одновременно с референдумом проводились выборы Президента Украины. Леонид Кравчук набрал более половины голосов уже в первом туре голосования.

Подтверждение Акта провозглашения независимости Украины огромным большинством населения создало качественно новую ситуацию на всем постсоветском пространстве. 5 декабря Л. Кравчук объявил, что Украина выходит из союзного договора 1922 года. Заявление означало, что Украина больше не имеет никакого отношения к «новоогаревскому процессу».

До сих пор политики и население во всех союзных республиках-государствах воспринимали заявления о независимости так же, как прошлогодние декларации о государственном суверенитете. То есть считалось, что заявления сделаны, а жизнь будет идти более-менее так же, как она шла раньше, поскольку единое государство будет оставаться под другим названием. Подобный психологический настрой понять можно: несколько поколений советских людей привыкли жить в жестко централизованном государстве, которое внешне имело вид конгломерата независимых стран (с 1917 года) или союза республик (с 1922 года). Украинский референдум, как все вдруг поняли, впервые подвел черту под дальнейшим существованием Российской империи в любом виде. Именно после него уже не понадобились другие референдумы в поддержку парламентских заявлений о независимом статусе бывших союзных республик.

Через неделю после референдума Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич под Минском, в Беловежской пуще заявили, что СССР как субъект международного права прекращает существование. Одновременно было принято решение о создании Содружества Независимых Государств. 21 декабря к СНГ присоединилось еще восемь бывших союзных республик. Документы об образовании СНГ можно изучать даже под микроскопом, но в них не найти определения характера этого образования. Для одних оно было механизмом «цивилизованного развода», для других — еще одним названием постоянно существующей империи. Только страны Балтии отказались вступать в СНГ.

Решение руководителей трех государств о прекращении дальнейшего существования СССР и о создании СНГ получило законодательное оформление практически незамедлительно. 10 декабря Беловежское соглашение было ратифицировано парламентами Украины и Белоруссии. 12 декабря Верховный Совет Российской Федерации под аплодисменты также его ратифицировал. Поддержали соглашение 188 российских депутатов, против высказались шестеро, воздержались — семеро. В тот же день М. Горбачев сделал неудачную попытку созвать чрезвычайную сессию Верховного Совета СССР. Украинская часть депутатов в Верховном Совете уже не работала, а депутатам от России и Белоруссии было рекомендовано не принимать участие в работе сессии.

25 декабря М. Горбачев объявил о прекращении исполнения им функций Президента СССР. В декабре 1991 года независимость Украины признали 68 государств мира. Одной из первых, 5 декабря, независимую Украину признала Россия.

Распад Советского Союза сопровождался в некоторых регионах войнами межнационального или кланового характера. В самой Российской Федерации разворачивалось национальное движение, в первую очередь на Северном Кавказе и в Поволжье. Оно накладывалось на конфликты внутри правящей элиты. После исчезновения союзного центра линия раскола пролегла между «ветвями» власти. Трансформация советской власти в постсоветскую почти всегда сопровождалась в бывших союзных республиках конфликтами различной степени напряженности.

В этой ситуации российские политики заняли по отношению к Украине наступательную позицию. Использовались любые возможности, чтобы сохранить связи, существовавшие в советские времена. Этнокультурная близость обоих народов, помноженная на результаты длительной и целеустремленной русификации украинцев, внушала надежду на то, что формальная независимость не станет преградой для движения Украины в направлении, отвечавшем национальным интересам России. Схема подобного движения была следующей: формирование русской Украины, постепенное превращение ее в украинскую Россию (Малороссию) и последующее слияние обеих Россий в одно государство. Украина должна была стать компенсацией за возможное в перспективе отпадение от России чуждых ей в этнокультурном и религиозном отношениях регионов.

Проблемы в отношениях с Россией начали возникать уже через два дня после референдума 1 декабря 1991 года. Для российской правящей элиты его результаты оказались неожиданными. Пресс-секретарь Президента РФ заявил, что Россия оставляет за собой право поднять нерешенную проблему границ с республиками, провозгласившими независимость. После демарша МИД Украины заявление было дезавуировано, но на следующий день по ЦТ выступил мэр Москвы Гавриил Попов. Он не только поддержал, но и конкретизировал территориальную проблему. Под сомнение был поставлен суверенитет Украины в отношении Крыма и Одесской области. Украинская сторона отреагировала очень остро, и Б. Ельцин направил в Киев официальную делегацию во главе с вице-президентом Александром Руцким. Конфликт снова был исчерпан, но тот же Руцкой 30 января 1992 года в газете «Правда» заявил, что «политические лидеры национал-карьеризма» не смогут Россию «вогнать в границы ХII века».

У вице-президента РФ эстафету подхватил законодательный орган России. В мае 1992 года Верховный Совет сделал официальное заявление о том, что акты о передаче Крымской области Украине не имеют юридической силы с момента их принятия. Уважая международные соглашения о нерушимости границ, сложившихся в Европе после Второй мировой войны, Б. Ельцин не поддержал претензий российских законодателей, но перенес острие крымской проблемы на Черноморский флот. Принципы разделения флота и его статус стали предметом длительных переговоров. По инициативе российской стороны было заключено соглашение об установлении двойного контроля над флотом на пятилетний период.

Не конкретизируя статуса СНГ, правительство Б. Ельцина надеялось со временем превратить этот консультативный орган в конфедеративное или даже федеративное государство. Строительство подобного государства началось отдельными блоками. В Соглашении о силах общего назначения на переходный период (февраль 1992 года), Договоре об общей безопасности (май 1992 года), Договоре об экономическом союзе (сентябрь 1993 года) предусматривалось образование сверхнациональных органов, способных решать принципиальные вопросы без согласования с высшими законодательными и исполнительными органами стран — членов СНГ.

Президент и Верховная Рада Украины поддерживали курс на экономическое сотрудничество в рамках СНГ. Но они не хотели превращения Содружества в военно-политический альянс или в конфедеративный или федеративный союз. За 1992 — 1993 гг. в СНГ было принято около 400 различных соглашений, решений и других директивных документов, в том числе и предоставлявших институтам Содружества сверхнациональные функции. Украина обязалась выполнять около половины документов, которые не угрожали ей подрывом государственного суверенитета.

Главным направлением процесса государственного строительства в Украине после провозглашения независимости объективно становилось размежевание с Россией — территориальное, экономическое и психологическое. Постановлением Верховной Рады Украины от 9 сентября 1991 года вводились в обращение купоны многократного использования. Так было положено начало выходу нового государства из «рублевой зоны». 8 октября появился Закон Украины «О гражданстве Украины». В нем не предусматривалось существование двойного гражданства, что имело исключительное значение для отделения Украины от других республик. 4 ноября были приняты законы «О государственной границе Украины» и «О пограничных войсках Украины». Парламент Украины высказался за то, чтобы статус государственного имел только один язык — украинский.

Отказываясь от советского наследия, постсоветские страны возвращались к своим первоисточникам. Для России таким первоисточником было дореволюционное, имперское наследие, для Украины — наследие УНР. Таким образом, психологическое размежевание с Россией проходило через возвращение к отечественной истории, которая была разной у обеих стран.

В сентябре 1991 года была введена новая структура школьного исторического образования. Вместо курса истории СССР, который фактически был курсом российской истории, вводилось преподавание истории Украины. Учебный материал по истории России начал преподаваться в курсе всемирной истории. Началась срочная разработка новых учебников и программ по истории Украины.

Советской номенклатуре трудно было согласиться с необходимостью превращения национальной символики в государственную. Причины были психологического характера: речь шла о символике УНР, то есть государства, негативное отношение к которому прививалось с детства. Только в середине января 1992 года президиум Верховной Рады решился издать указ «О Государственном гимне Украины». Принималась музыкальная редакция гимна, автором которой был композитор М. Вербицкий. Вопрос о тексте тогда (как и сейчас) остался открытым. В январе 1992 года, когда начала работу очередная сессия Верховной Рады, сине-желтый флаг был утвержден в качестве Государственного флага Украины. В феврале парламент утвердил тризуб в качестве малого герба Украины. В постановлении отмечалось, что тризуб является главным элементом будущего большого Государственного герба Украины.

«Выветривание» советского наследия в разных сферах общественно-политической жизни и быта растянулось на много лет. В частности, только после провозглашения независимости началось переименование улиц и площадей. Положил начало этой кампании (которая и по сей день в масштабах всей страны не завершена) 11 октября 1991 года Житомирский горсовет. Соответствующему постановлению была придана осторожно-нейтральная форма «возвращения исторических названий». Более решительным оказался исполком Луцкого горсовета, который 30 октября 1991 года распорядился переименовать все улицы с советскими названиями.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРАХ

Украина обрела независимость, когда советский строй разваливался под влиянием системного кризиса, продолжавшегося десятилетиями. После ликвидации советской системы власти экономический кризис не исчез, а углубился. Тот фрагмент единого общесоюзного народнохозяйственного комплекса, который достался Украине, нуждался в коренных реформах. Осуществлять эти реформы оказалось намного труднее, чем переименовывать улицы и площади.

После распада СССР общесоюзная промышленность превратилась в тело без головы. Определенное время еще поддерживались старые производственные связи, хотя сразу начались трудности с финансированием. Вскоре возникли перебои с материально-техническими поставками. Выход из налаженной системы хозяйственных связей инициировала не Россия, заинтересованная удержать бывшие республики Союза внутри своего экономического организма хотя бы по политическим причинам. Он был обусловлен в основном стремлением руководителей Украины утвердить независимость государства переориентацией экономики на Запад. Однако продукцию украинских предприятий на Западе никто не ждал, она была неконкурентоспособной.

Чем дальше, тем больше на тяжелое экономическое положение накладывали глубокий отпечаток недостатки в политике украинских руководителей. Они не знали, каким образом реагировать на конкретные проявления кризиса, или не имели политической воли для адекватной реакции, или, наконец, были неспособны вследствие внутренних разногласий разработать последовательную экономическую политику. Украинская политическая элита была неопытной и боялась брать на себя ответственность за собственные решения, потому что раньше ее приучили только выполнять указания союзного центра.

Законы, принимавшиеся по советам западных экспертов, часто оказывались оторванными от реальности. Нередко слепо копировались решения, разработанные в России или в странах развитого рынка. Несоответствие между законодательством и экономической практикой приводило к ослаблению влияния государства на развитие экономики. Так создавалась легитимная основа для криминализации хозяйственной жизни. Мелкие и крупные функционеры могли вполне беспрепятственно присваивать средства производства, пользуясь данной им властью. Длительное пребывание экономики в состоянии полуколлапса-полухаоса объяснялось не только неопытностью, но и злой волей многих представителей советской номенклатуры, «обменивавших» власть на собственность.

Украина входила в рынок следом за Россией. Но последняя в меньшей мере пострадала от разрыва экономических связей, потому что имела большее количество предприятий с замкнутыми в пределах собственных границ циклами производства. У России был стартовый капитал для вхождения в рынок в виде «валютных» природных богатств — нефти, газа, золота, алмазов. От СССР Россия унаследовала кадровый и институциональный потенциал для реформ, которого в Украине не было. Наконец, в России существовала, а в Украине отсутствовала политическая воля для реформирования экономики. Острейший продовольственный кризис в промышленных регионах России заставил ее руководство броситься в водоворот рынка без размышлений.

Вхождение в рынок в России назвали «гайдарономикой», по фамилии отца реформ Егора Гайдара. Считалось, что создаваемый рынок сам будет регулировать спрос и предложение, курсы валют, уровень заработной платы и тому подобное. Однако «гайдарономика» оказалась более похожей на рутинную для советской действительности практику искусственного ограничения материальных потребностей работающих, чем на рыночные реформы западного типа. В основе этой экономической политики, которую переняли и украинские «реформаторы», лежала либерализация цен. Во всех случаях она приводила к падению реальных доходов населения. Только после того, как оно становилось фактом, государство повышало уровень зарплат и пенсий, чтобы компенсировать потери. То есть груз инфляции полностью возлагался на население. Преодоление ценовых и стоимостных диспропорций за счет неполной оплаты рабочей силы противоречило самой сути рыночных реформ. Ведь производство не может существовать без платежеспособного спроса потребителей.

Россия имела возможность более-менее своевременно компенсировать потери своего населения от либерализации цен за счет валютных поступлений. Украинские правительства вынуждены были игнорировать положение собственных граждан. В первую очередь они беспокоились об отчислении платежей за энергоносители.

Проблема энергоносителей в Украине возникла только после обретения независимости. Донбасс всегда был всероссийской, а после 1917 года — всесоюзной кочегаркой. Украина была топливовывозящим регионом. В 1970 году, например, она произвела 250 миллионов тонн условного топлива, а потребила только 210 миллионов тонн. Однако с конца 60-х гг. доля Украины в общесоюзных капиталовложениях упала вдвое. Центральное правительство начало развивать Кузбасс вместо Донбасса. Кроме того, резко снизилась доля самого угля в энергопотреблении. Экономика Украины за 70 — 80-е гг. перешла на более дешевые нефть и газ. В СССР нефтегазовое топливо реализовалось по ценам в десять и более раз ниже, чем мировые. В 1990 году Украина уже завозила нефть и газ из России и Туркмении в огромных количествах: до 15 миллиардов долларов США в пересчете на мировые цены. Такие объемы потребления объяснялись отсутствием энергосберегающих технологий: их не внедряли из-за дешевизны топлива.

За 1992 год Россия повысила цену на экспортируемую в Украину нефть до 27% мировой. В 1993 году цена на нефть и газ дошла для Украины до 100% от мировой. Льготы в виде заниженных цен на энергоносители имели только те страны СНГ, которые подчинялись правилам, разработанным в Москве. Украина к таким не относилась.

Заменить покупаемое топливо отечественным было невозможно. Во-первых, оборудование предприятий давно адаптировали к потреблению нефти и газа вместо угля. Во-вторых, угледобыча не росла, а сокращалась. В-третьих, после Чернобыльской катастрофы были пересмотрены все планы использования атомной энергии в сторону существенного уменьшения. В результате совокупного действия этих факторов потребление энергоносителей стало наиболее узким местом экономики Украины.

Либерализация цен вызвала гиперинфляцию. Началась обвальная бартеризация торговли. Многие «предприимчивые» люди, занявшиеся внешнеторговыми операциями, получили на разнице в ценах, которая не могла быть «охвачена» налогообложением, миллионные прибыли в долларах США. Объектом спекулятивных операций чаще всего становились металл и топливные ресурсы. В Донецко-Приднепровском регионе, где размещались соответствующие отрасли промышленности, начали формироваться мощные хозяйственно-политические кланы.

Стремясь остановить гиперинфляцию (за 1993 год купонокарбованец обесценился в 103 раза), правительство прекратило экономическую либерализацию. Осенью 1993 года были закрыты торги межбанковской валютной биржи и введен фиксированный валютный курс. Национальный банк начал жесткую дефляционную политику. Однако укрощение инфляции достигалось главным образом образованием задолженности по выплате заработной платы, пенсий и других социальных выплат, а также ростом неплатежей за товары и услуги.

Подобные явления наблюдались и в России. Украина шла к рынку российским путем, хотя у нее не было природных ресурсов, сопоставимых с российскими. Поэтому параметры украинского платежного кризиса превысили задолженность российских предприятий и организаций почти в десять раз. В марте 1994 года Б. Ельцин назвал кризис неплатежей в российской экономике явлением, угрожающим национальной безопасности. В Украине параметры кризиса были несоизмеримо большими, но никто не бил в набат, потому что приближались парламентские и президентские выборы.

Введение принудительного курса купонокарбованца относительно доллара и русского рубля привело к росту оборотов теневой экономики, колоссальному усилению коррупции в государственном аппарате, огромным перерасходам производителей во время экспорта продукции, оттоку капиталов за границу. По разным оценкам, в конце 1994 года в распоряжении отечественных владельцев на территории Украины находилось от 2 до 4 миллиардов, а за ее пределами — от 10 до 20 миллиардов долларов США. Отток валюты обескровливал экономику государства.

Чтобы увеличить доходы бюджета, правительство начало повышать долю налогов с прибыли. В Украине была установлена высшая в мире ставка подоходного налога с граждан — 90%. Это приводило к гипертрофированному росту теневой экономики или к свертыванию производственной и коммерческой деятельности.

Такой была цена отказа от рыночных реформ в условиях разложения директивной экономики. Эксперты Международного валютного фонда засвидетельствовали, что экономическая ситуация в Украине в 1994 году стала хуже, чем в любой другой стране, за исключением воюющих. В августе 1994 года индекс реального объема промышленной продукции против уровня 1991 года равнялся 51%. То есть промышленное производство сократилось вдвое.

Избиратели по-своему отреагировали на беспомощность властных структур перед лицом всепоглощающего хозяйственного кризиса. Весной 1994 года, когда состоялись выборы в Верховную Раду, подавляющее большинство народных депутатов предыдущего созыва, баллотировавшихся на новый срок (138 из 188), не были избраны. Кроме того, значительная часть избирателей осталась дома, демонстрируя этим шагом свое недоверие ко всем кандидатам. За два тура выборов в марте и апреле 1994 г. было избрано только 338 депутатов из 450. Парламент Украины попал под контроль левых партий.

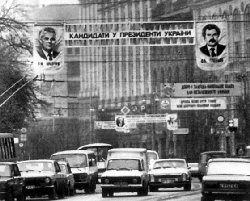

В июне 1994 года состоялся первый тур президентских выборов, не давший результата. Президент Украины Леонид Кравчук растерял своих сторонников. В 1991 году он набрал в первом туре 62% голосов и победил. В 1994 году против него высказалось 62% избирателей. Не менее сокрушительное поражение потерпел в первом туре выборов Александр Мороз. Поддерживаемый левыми партиями, он смог набрать только 13% голосов. Избиратели не поверили призывам «вернуться в прошлое», хотя подавляющая их часть с ностальгией вспоминала о материальном уровне жизни десятилетней давности. Они отдавали себе отчет в необратимости произошедших событий и высказывались в пользу других претендентов, призывавших двигаться вперед, а не назад. Второй тур выборов 10 июля 1994 года принес победу Леониду Кучме, которого поддержали 52% избирателей.

Продoлжение темы читайте на ближайших стр. «История и «Я»

Выпуск газеты №:

№144, (2002)Section

История и Я