Украинцы и татары: драматичное братство

Связи Крымского ханства и Запорожской Сечи

(Окончание. Начало читайте в «Дне» № 145-146)

За Корсуньской битвой, последовала битва за западноукраинские земли под Пилявцами и дальше — взятие Львова.

Однако уже при взятии Львова гетман начинает вести двойную игру. Он отправляет своих послов в Москву для ведения переговоров с царем о союзе. Пытается переманить на свою сторону богатую украинскую шляхту в лице князя Иеремии Вишневецкого и киевского воеводы Адама Киселя. Но главное — сразу же после взятия Львова он тайно от своих союзников — крымских татар, которым был многим обязан за последние месяцы войны, заключает с поляками мир. Поведение Хмельницкого вызвало негодование Ислама Герая. Но хан все же оставался верен коалиционному соглашению с украинским гетманом.

Мир между казаками и поляками не мог быть прочным. И уже зимой 1649 года новый король Ян Казимир огласил решение наступать на повстанцев с фронта и тыла. Как только война была объявлена, в королевской канцелярии поспешили вручить шляхтичу Забусскому гетманские клейноды и провозгласили его новым гетманом Войска Запорожского, тем самым объявив Хмельницкого вне закона.

В Варшаве к войне готовились тщательно.

Со свой стороны и Хмельницкий стал спешно собирать войска. И уже 31 мая выступил из Чигирина. Он медленно продвигался, ожидая приближения с юга крымского хана Ислама Герая во главе многочисленной армии. Союзники должны были соединиться на Черном шляху.

Встреча Ислама Герая и гетмана произошла в начале июня в городке Животово. Хмельницкий в сопровождении полковников выехал в крымскотатарский лагерь. Здесь в белом ханском шатре состоялись переговоры. Было решено, что крымские аскеры и казаки пойдут отдельно друг от друга и соединятся только под крепостью Збараж.

Перед началом выступления Ислам Герай узнал, что гетман дал тайный указ миргородскому полковнику Матвею Гладкому идти в авангарде крымскотатарской конницы и следить за действиями татар. Подобное положение вещей оскорбило хана. Но возникшее недоразумение сгладил мудрый визирь Сефер-Гази. Он убедил хана не обращать на это обстоятельство внимания, ведь Исламу Гераю еще предстояло сыграть решающую роль в грядущих событиях.

На рассвете 28 июня крымские татары переправились через реку Случь и соединились с казаками близ Збаражского замка. Вечером того же дня в лагере союзников состоялся военный совет. Приняли решение осадить Збараж и запереть все выходы из замка.

Утром 29 июня дозорные на стенах замка пришли в ужас. Словно из-под земли за ночь выросли вокруг Збаража татарские и казацкие полки.

Через своих парламентеров гетман Хмельницкий предложил Вишневецкому сдаться. Но тот презрительно отказался. Спустя некоторое время утреннюю тишину неожиданно разорвали выстрелы. На стены крепости упали первые ядра...

В этот день состоялась единственная битва под Збаражем, после которой Вишневецкий больше не решился вступить в бой, надеясь на скорую помощь со стороны короля.

Так началась семинедельная осада крепости.

Польское правительство, посчитав, что казаки и крымские татары не снимут осады, пока замок не сдастся, принимает решение явиться с армией наемников под Збараж и ударить с тыла. Осведомленная о планах короля союзная армия оставляет достаточную часть войска под стенами замка и с главными силами тайно снимается с места. Быстрым маршем, преодолев 120 км, армия остановилась близ города Зборова, где, заняв выгодные позиции, рассредоточилась в густом лесу по левую сторону реки Стрыпи.

В воскресенье, 5 августа, польское коронное войско было атаковано казацко-татарской конницей и бежало в город. Король Ян Казимир и канцлер Ежи Оссолинский чудом избежали плена. Шляхетское войско находилось в катастрофическом положении. Этой же ночью по совету канцлера Оссолинского король Ян Казимир отправил в лагерь крымского хана парламентеров с предложением вступить в переговоры.

С первыми лучами солнца битва возобновилась. Казаки и крымские аскеры ударили по полякам с двух сторон. Сражение было кровопролитным. И вдруг в самый разгар битвы все остановилось...

Крымским татарам был дан приказ прекратить бой и вернуться на исходные позиции. Это привело в замешательство казаков. Однако и им был дан приказ остановиться. Победители отступили.

А через некоторое время к полякам явился посол с письмом от крымского хана. В письме Ислам Герай желал польскому королю счастья и здоровья, выражал огорчение по поводу того, что король не известил его о своем вступлении на престол: «Ты мое царство ни во что не поставил и меня человеком не счел; поэтому мы пришли зимовать в твои улусы и по воле господа Бога останемся у тебя в гостях. Если угодно тебе потолковать с нами, то вышли своего канцлера, а я вышлю своего».

Следом пришло письмо от гетмана Хмельницкого, в котором последний заверял короля, что он вовсе не мятежник, а прибег к помощи великого хана, чтобы возвратить себе милость короля.

«Вашему величеству, — писал Хмельницкий, — угодно было назначить вместо меня гетманом казацким пана Забусского; извольте прислать его в войско; я тотчас отдам ему булаву и знамя. Я с Войском Запорожским при избрании Вашем желал и теперь желаю, чтобы вы были более могущественным королем, чем был блаженной памяти брат Ваш».

Так что же стало причиной внезапного прекращения боя?

Зборовская битва вошла в отечественную историографию под лозунгом «предательства Ислама Герая III», тогда как та же история упорно замалчивает поступки самого Хмельницкого. Дело в том, что в действительности все надежды Богдана на тот момент были обращены к московскому царю. Его ободряло внимание Москвы, которое, впрочем, помощи так и не оказало.

Тогда как хан дал в распоряжение гетмана многочисленную армию, ставшую главным стержнем в Освободительной войне. Но Хмельницкий, изменив своим обещаниям, данным год назад в Бахчисарае, действовал вразрез с интересами хана. Во-первых, он пытался контролировать продвижение ханского войска. Во-вторых, под Збаражем и Зборовом распределил крымскотатарские позиции так, что последние принимали на себя самые тяжелые удары. И в-третьих — за два месяца военных действий крымская армия не получила обещанной контрибуции и была отстранена от раздела военных трофеев. Ко всему прочему, до ханского слуха не единожды доходили слова гетмана, возможно, сказанные под воздействием спиртного: «Одолеем королевское войско, тогда и за татар возьмемся».

Поэтому, когда в ночь с 5 на 6 августа к Исламу Гераю явился польский парламентер Тикоцинский с просьбой о переговорах визиря Сефер-Гази с канцлером Ежи Оссолинским, хан дал согласие.

6 августа 1649 года после восхода солнца у Зборова уже началась битва. А в Зеленом Яру над рекой Стрыпой в отдалении от военных действий польский канцлер Ежи Оссолинский с тревогой ожидал появления великого визиря Сефер-Гази. От этого человека зависела дальнейшая судьба Речи Посполитой.

Наконец Сефер-Гази показался. Он ехал верхом на своем любимом белом коне, покрытом шитой золотом попоной, был сдержан и спокоен, несмотря на то, что и для него встреча с канцлером была решающей. За Сефер-Гази шла слава мудрого и достойного государственного мужа. Он никогда не принимал необдуманных решений. Вступая в переговоры с Оссолинским, он заранее знал, что последний готов пойти на любые условия крымскотатарского правительства.

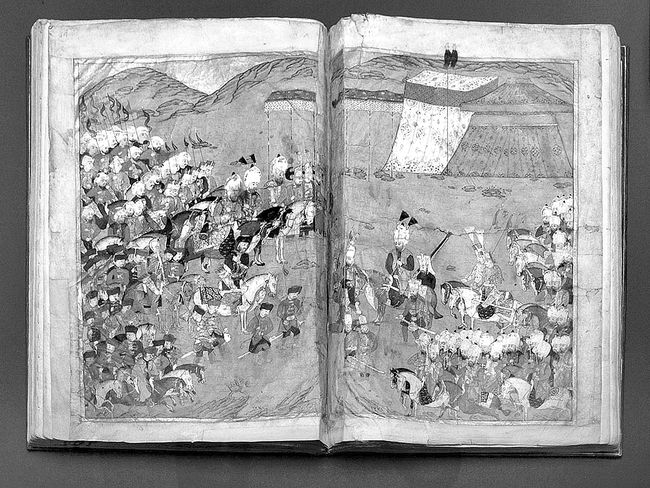

КРЫМСКИЙ ХАН ГАЗИ-ГИРЕЙ (СЛЕВА) СО СВОИМ ОКРУЖЕНИЕМ

Преследуя интересы своего государства, Сефер-Гази продиктовал условия договора, тщательно записанные придворным историографом Ислама Герая Кырымлы Хаджи Мехмедом Сенаи: «Вы спрашиваете о наших желаниях, прося мира. Первое наше условие, пусть все победоносное исламское войско, а их приблизительно дважды по сто тысяч героев, достигнут желаемого взятием военной добычи. Второе, на карманные расходы доставите два раза по сто тысяч курушей с тем, чтобы все это было в звонкой монете или же в реалах. В третьих, о запорожских казаках, попросивших у нас помощи, ныне все они подданные нашего падишаха (имеется ввиду Ислам Герай) сорока тысяч казакам, согласно их желаний, будете безупречно платить жалованье и отныне не будете даже косо смотреть на крепости и села и районы, принадлежащие запорожским казакам, да так, что если пожалуется хоть один из них, это будет означать нарушение вами договора и вы будете наказаны. А после того, как примете эти три условия, будете без недостачи и без убавления, ежегодно и своевременно доставлять джизью, которую вы с древних времен платили порогу государства гнезду чингизову, и с сегодняшнего дня будете воздерживаться от действий, противоречащих договору и обету; а если же эти предложения не примете, не будет пощады вашим душам. Перед вами выбор: ваши души или ваши деньги и имущество. Насколько мне известно, условие откупиться деньгами и имуществом есть условие легкое: они ведь не дороже самой жизни... До сих пор запорожские казаки были вашими подданными, но отныне боевой и властвующей силой будут они, а вы станете их подчиненными и подданными. Помимо того, что вы будете платить жалованье сорока тысячам реестровых казаков (дефтерлю казак), много раз по сорок тысяч ваших людей должны служить родственникам и родичам этих сорока тысяч казаков, такой должна быть над вами их власть. Если ныне ваш король и ваши гетманы с удивительной спесью владеют целыми областями, пребывая в роли власть имущих, то отныне господами должны стать ваши подданные, а вы должны подчиниться им. Эти два условия не распространяются на честных и благородных людей. Сегодня ты свободен. Иди к своему господину королю и объясни ему положение дел, а завтра утром придешь с ответом сам».

Польский король Ян Казимир вынужден был согласиться. Речь Посполитая обязывалась уплатить в ханскую казну 200 тысяч талеров одноразово и в дальнейшем по 90 тысяч ежегодно. Кроме того — возместить все расходы, которые понесла крымская конница в войне с поляками в размере 30 тысяч талеров.

И только после того, как король согласился на эти условия, Ислам Герай отдал приказание своим сераскирам прекратить военные действия и отвести крымскотатарских воинов от места сражения. Вслед за ханом прекращает бой и Хмельницкий.

Речь Посполитая проиграла битву. 7 августа стороны садятся за стол переговоров. Ислам Герай дает возможность гетману диктовать свои условия мира. 8 августа 1649 года между Речью Посполитой и Гетманщиной был подписал Зборовский трактат.

Освободительная война Богдана Хмельницкого дала казачеству долгожданную независимость. Но этот период не был долгим. Вмешалась Москва, которую Хмельницкий по причине близости веры выбрал в качестве военного союзника и покровителя для Войска Запорожского. И ошибся. Взамен царь потребовал небольшой пустяк — подписать документ, заверяющий выбор гетмана, пообещав, что Гетманщина останется автономным государством с определенными вольностями. Закрепила эти договоренности Переяславская Рада.

Но здесь надо отметить, что письменного договора никто не видел, и существует ли он в природе, большой вопрос. Можно сделать вывод, что все же в Переяславе были договоренности, носившие временный характер, такие же, как и с Крымским ханством, то есть на время военного союза. Но Москва, пренебрегая интересами казаков, трактует все эти договоренности в свою пользу.

Очень быстро Хмельницкий разочаровался в союзе с русскими и перед смертью благословил своих преемников на разрыв с Московией. Гетманская булава перешла к генеральному писарю Ивану Выговскому, который и предпринял попытку избавиться от московской неволи.

Гетманство Выговского связано с событием, вошедшим в историю как Конотопская битва. Прежде всего она любопытна тем, что вокруг нее развернулась настоящая полемика украинских и российских историков. Последних «смущает» вопрос о позорном поражении российской армии, возглавляемой воеводой Алексеем Трубецким. Возможно, именно поэтому Конотопская битва долгое время была предана забвению.

Против избрания Выговского выступила Москва. Считая себя полноправной хозяйкой на землях Гетманщины после Переяславской Рады, она намеревалась избирать гетманом послушного себе человека, но столкнулась с противостоянием в лице законно избранного гетмана Выговского. Чтобы обессилить его, Кремль начал активно поддерживать оппозицию. По стране прокатились восстания.

Усмирить мятежников Выговский был не в силах. Он заключает союз с крымским ханом Мухаммедом Гераем IV и совместно с 40-тысячной крымскотатарской конницей решает покончить с франдерами. Первое военное столкновение произошло в июне 1658 года под Полтавой. Вчерашние герои Освободительной войны теперь убивали друг друга. Выговский одержал победу, но радости она ему не принесла. Ведь погибли десятки тысяч казаков!

Крахом первой оппозиции тут же воспользовалась Москва. И в августе 1658 года на Левобережье под предлогом наведения порядка в новообретенных землях вводятся царские войска во главе с белгородским воеводой Григорием Ромодановским.

Эти вольности московитов не оставили равнодушным союзника Выговского крымского хана Мухаммеда Герая.

Он пишет письмо российскому царю, в котором настойчиво требует отречься от затеи завоевать украинские земли и Речь Посполитую: «Твои предки, — писал он, — довольствовались московской страной, а ты домогаешься и ляхской. Днепровские казаки с главою своим пришли к нашему старшему брату и стали служить ему... Меж тем, как они были в мире с ляхским королем, ты домогался казацких владений, послал против него войско. Сколько раз мы ни писали тебе, ты наших слов не слушаешь, а посадил свои войска в Киев, да чтоб захватить все казацкие владения ты столько послал войска! Когда от казаков неоднократно приходили жалобщики и падали нам в ноги, то мы задали об этом вопрос нашим ученым, и они сказали, что договор нарушили московцы и что притесняемую казацкую страну следует спасти из рук притеснителя».

И, возможно, предупреждение хана остановило бы московское правительство, но в Кремле воспользовались новым предлогом. Им стал украинско-польского договору, заключенный Выговским в сентябре 1658 года в Гадяче, по которому поляки гарантировали традиционные казацкие права и привилегии, а Гетманщина обязывалась войти в состав Речи Посполитой. Для вторжения в Украину стали спешно готовить новые военные силы.

Узнав, что в Украину движется московское войско под командованием князя Трубецкого, численностью около 150 тысяч человек, Иван Выговский спешно стал готовиться к предстоящему столкновению. Гетман буквально по крохам собрал казацкие полки и призывает на помощь крымскую конницу во главе с самим ханом Мухаммедом Гераем IV, который привел около 40 тысяч аскеров.

Результатом стало одно из самых тяжелых поражений царских войск второй половины ХVII века в битве под Конотопом. По разным сведениям полегло от 30 до 60 тысяч царских ратников. В плен попали воеводы: князь Пожарский, князь Львов, братья Бутурлины и другие.

Получив известие воеводы Трубецкого о Конотопском поражении, в Москве не на шутку забеспокоились.

Историк Сергей Соловьев, упоминая об этих событиях, писал: «Цвет московской конницы, совершившей счастливые походы 54 и 55 годов, сгиб в один день; пленных досталось победителям тысяч пять... Никогда после того царь московский не был уже в состоянии вывести в поле такого сильного ополчения. В печальном платье вышел Алексей Михайлович к народу, и ужас напал на Москву...»

Но в Москве все еще надеялись после позорного поражения в Конотопской битве взять реванш и нанести ответный удар противнику. Амбициозные планы нового главнокомандующего российских войск боярина Василия Шереметева преследовали целью взять Львов, присоединить к Московии земли Правобережной Украины, вторгнуться вглубь самой Польши и захватить Краков. Но осуществить задуманное боярину Шереметеву не удалось. Его войско было наголову разбито на этот раз объединенными польско-украинско-крымскотатарскими войсками под городом Чудновым осенью 1660 года.

К украинским казакам и полякам присоединилась крымскотатарская конница численностью более 15 тыс. человек во главе с наследником престола Мурадом Гераем и принцем Сафа Гераем. Завершилась битва полным разгромом россиян и подписанием 17 октября прямо на поле битвы Слободищенского трактата, во многом дублировавшего Гадячский договор 1658 года, заключенный между Речью Посполитой и бывшим гетманом Иваном Выговским перед Конотопской битвой.

Чудновское поражение имело тяжелые последствия для российских войск, понесших значительные потери. Московии не удалось захватить и подчинить своему влиянию Правобережную Украину. А казаки и Речь Посполитая в очередной раз убедились в силе и мощи южного союзника — Крымского ханства, благодаря которому удалось одержать очередную победу.

На протяжении следующих тридцати лет Крым продолжал оставаться для Сечи верным и надежным союзником.

В 1710 году в Бахчисарае состоялось подписание союзного договора между ханом Девлетом Гераем II и Филиппом Орликом — гетманом запорожских казаков, находившимся после Полтавской битвы в крымскотатарских владениях. Крым обещал поддерживать их борьбу за независимость Украины и в 1711 году предоставил им территорию в землях едичкульских ногаев близ города Алешки (ныне Цюрупинск), естественно, под своим покровительством.

Окончательно судьба запорожцев была решена 5 августа 1775 года, когда по приказу российской императрицы Екатерины II Сечь была уничтожена. Казаки, не присягнувшие оккупантам, ушли во владения Крымского ханства, где в устье Дуная образовали Новую (Задунайскую) Сечь. Часто в источниках эту территорию ошибочно называют османской. Просуществовала она до 1828 года.

Уже в XX столетии, в 1917 году, одним из союзников крымских татар в борьбе с великодержавной властью становится Украина. 20 августа Мусульманский исполком получил телеграмму от Украинской Рады, где сообщалось: «Состоится съезд народов Российской Республики. Если вы требуете для себя автономию, то должны послать на съезд делегацию из 10 человек». Съезд поддержал крымскотатарское национальное движение, высказался за территориальную автономию Крыма. Михаил Грушевский, председатель Центральной Рады, лично обещал всяческую поддержку в национальном самоопределении крымскотатарского народа. В свою очередь Мусисполком выразил солидарность за самоопределение украинского народа. Итогом сентябрьского съезда 1917 года для Крыма стала резолюция, гласившая: «Крым принадлежит крымцам». В своем заявлении Центральная Рада выразила крымским татарам искреннее поздравление: «Мы поздравляем вас с Крымом, потому что видим там жизненные силы... Можете управлять Крымом так, как вам заблагорассудится».

Section

История и Я