Военный коммунизм: первая улыбка «светлого будущего»

С моих глаз пелена спала в начале 90-х годов. Помню то острое впечатление, когда понял, чем был «военный коммунизм». Одну за одной написал книги — о «военном коммунизме» и нэпе, издал их непосредственно в институте небольшим тиражом, а потом объединил в одну и начал искать профессиональное издательство. Признателен Богдану Кравченко, который приехал из Канады строить новую Украину, а также его покойной жене Соломии Павлычко за публикацию в «Основах» в 1996 году книги «Коммунизм в Украине: первое десятилетие (1919 — 1928)». На днях написал статью о «военном коммунизме» для пятитомной «Энциклопедии истории Украины». Работа над ней идет уже давно. В энциклопедическом изложении теряются детали, но освещаемое явление становится более рельефным. Публикую здесь эту статью в сокращенной редакции. Людям, на глазах которых погиб коммунизм, будет полезно ознакомиться с тем, как он рождался. Буду признателен за замечания, высказанные читателями газеты «День».

Термин «в.к.» впервые появился только после перехода к нэпу, в марте 1921 г., когда В.Ленин заявил: «Слишком поспешный, прямолинейный, неподготовленный «коммунизм» наш был вызван войной и невозможностью ни получить товары, ни запустить фабрики». Одновременно со взятием термина в кавычки предлагалась схема объяснения провала политики, предшествовавшей нэпу: обусловленная войной хозяйственная разруха. На самом деле, однако, именно разруха стала следствием этой политики.

В советских энциклопедиях «в.к.» характеризовался как система вызванных условиями гражданской войны и иностранной военной интервенции временных чрезвычайных мер социально-экономического характера. Учитывая то, что гражданская война началась фактически только с лета 1918 г., предшествующий период советской власти стал рассматриваться как самостоятельный, хотя таковым не был.

Огосударствление промышленности проводилось в форме национализации. Осуществить ее единственным актом оказалось невозможным (как невозможно в наши дни сразу осуществить приватизацию). Появилось понятие «красногвардейской атаки на капитал», суть которого заключалась в «переваривании» управленческими органами государства отчужденных у собственников предприятий. В Украине, где коммунистические преобразования развернулись только с начала 1919 года, национализация охватила всю крупную промышленность сразу. Органы управления не успевали «переваривать» предприятия, вследствие чего они останавливались. На начало 1921 года из 10773 предприятий на государственном учете действующими считались только 4060.

Национализация не уничтожила отчужденности рабочей силы от средств производства, но ликвидировала хозяина-собственника. Новый хозяин в лице государственного органа не имел материального интереса, был безликим до абстрактности и неспособным ежедневно заниматься конкретным производством. Возникла объективная потребность в разработке критериев и нормативов, которые можно было бы применить ко всем управляемым объектам одновременно. Налаживание учета огромной массы натуральных показателей, разработка смет, планов и отчетов, организация послеоперационного контроля и проверка всегда завышаемых заявок требовали огромной армии учетчиков и контролеров.

Над огосударствленными предприятиями начал стремительно разветвляться управленческий аппарат в виде главков (главных управлений) Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ), центров, трестов... В Украине было создано Бюро по восстановлению промышленности (Промбюро) на правах филиала ВСНХ. Вся эта система, направленная на воплощение в жизнь умозрительных схем бестоварной экономики, пыталась осуществить неосуществимое — наладить управление из одного центра всей массой предприятий.

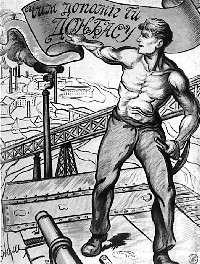

В производстве, организованном по- коммунистически, нельзя было обойтись без трудовой повинности. Принудительность труда следовала из самой идеи полностью лишенного рыночных рычагов планового хозяйства. Нежелание рабочего работать там и тогда, где и когда это было необходимо, вызвало острую реакцию со стороны государства. Власть воспринимала его как контрреволюционное выступление. Появилось понятие «дезертир трудового фронта». При Совете Обороны (с апреля 1920 года — Совет Труда и Обороны) был создан Главный комитет по осуществлению трудовой повинности (Главкомтруд) с сетью местных учреждений. 12 октября 1920 года Совнарком Украины принял постановление «О лагерях принудительных работ». Организация сети лагерей возлагалась на чекистов. Создавалось Центральное управление лагерей (ЦУЛАГ). В конце октября 1920 года в Украине были организованы первые семь трудовых концлагерей.

Второй, после национализации промышленности, транспорта и банков, шаг в направлении коренной реорганизации производственных отношений в духе коммунистической доктрины В. Ленин сделал в декрете «Об организации снабжения населения всеми продуктами и предметами личного потребления и домашнего хозяйства» от 21 ноября 1918 года. Декрет возлагал на наркомат продовольствия обязанности по заготовке и распределению среди населения всего того, что оно получало раньше через торговлю.

Руководствуясь логикой декрета, заготовители начали налагать на крестьян обязательные задания, распределяя их по дворам, селам, волостям и уездам. В этих условиях стало неминуемым появление продразверстки. Декрет Совнаркома о хлебной и фуражной разверстке появился 11 января 1919 года.

Разверстка не была налогом, так как не привязывалась к объему продукции в определенном проценте. Величина ее определялась двумя факторами: потребностями государства в продовольствии и способностью наркомпрода и его военизированных подразделений изымать продукцию у крестьян. То есть продразверстка была реквизицией.

Коммунистическое распределение и продразверстка, на которой оно основывалось, в Украине вводились одним декретом ВУЦИК «Об общегосударственном учете и распределении продуктов и предметов домашнего хозяйства» от 12 апреля 1919 года. Продрразверстка устанавливалась в объеме 140 млн. пудов хлеба. Однако до белогвардейской оккупации заготовителям удалось собрать только 8 млн. пудов. Крестьяне игнорировали требования Наркомпрода и оказывали вооруженное сопротивление его работникам.

После поражения деникинских войск, 26 февраля 1920 года новый закон о хлебной разверстке подписали глава правительства Х.Раковский и нарком продовольствия М.Владимиров. Объем разверстки теперь равнялся 160 млн. пудов зерна. В мае 1920 года была утверждена и разверстка на крупный рогатый скот, овец, свиней, яйца, картофель и т.п.. Чтобы облегчить изъятие продовольствия, создавались комитеты неимущих крестьян. С помощью комбедов до конца 1920 года заготовителям удалось собрать 72 млн. пудов хлеба.

15 июля 1920 года появился декрет российского Совнаркома «О расчетных операциях», действие которого немедленно распространилось на территорию Украины. Провозглашалось, что все учреждения, предприятия и организации, нуждающиеся в любых изделиях, материалах или продуктах, обязаны для их получения обращаться в соответствующие распределительные советские учреждения. Покупка на свободном рынке запрещалась. Расчеты между учреждениями и предприятиями могли осуществляться только в безналичной форме.

В декабре 1920 года развернулась непосредственная подготовка к отмене денежного обращения. Был подготовлен проект замены денег «тредами» (трудовыми единицами). Накануне запланированной отмены денег (которая так и не состоялась), 4 декабря 1920 года Ленин подписал «Декрет о бесплатном отпуске продовольственных продуктов и предметов широкого потребления».

Уничтожение рыночных отношений, составлявшее центральный пункт коммунистической доктрины, требовало полной ликвидации частной собственности на средства производства. То есть речь шла не только об экспроприации буржуазии и помещиков, но и о ликвидации мелких собственников, использовавших в основном семейный труд и обходившихся без постоянного использования наемной рабочей силы. Десятки миллионов таких собственников (крестьян, кустарей, ремесленников, мелких торговцев) большевики пренебрежительно называли «мелкой буржуазией». В принятой весной 1919 года партийной программе подчеркивалось, что РКП(б) рассматривает организацию советских и коллективных хозяйств как единственно возможный путь к повышению производительности земледельческого труда. Фактически же речь шла не об эффективности производства, а о превращении крестьян в таких же работников огосударствленных предприятий, какими были промышленные рабочие.

В конце 1918 года при непосредственном участии В.Ленина был подготовлен декрет «О социалистическом землеустройстве и о мерах по переходу к социалистическому земледелию». Его основное содержание определялось одной фразой: «На все виды единоличного землепользования надо смотреть как на скоропроходящие и отживающие». Текст декрета был опубликован только 14 февраля 1919 года, после его апробации на Всероссийском съезде земельных отделов, комитетов бедноты и коммун.

С этим радикальным поворотом в аграрной политике совпало восстановление советской власти в Украине. Республика, где еще сохранялось помещичье землевладение, была обречена превратиться в испытательный полигон в деле коммунизации крестьянства. Реализация декрета началась с марта, хотя формально ЦИК советов Украины продублировал его только 26 мая 1919 года. Даже в малоземельных районах часть помещичьих земель передавалась не крестьянам, а сахарным заводам под организацию совхозов или желающим создать коммуны. В ответ крестьяне поднялись с оружием в руках против советской власти. На подавление восстаний были брошены подразделения Красной армии. Командование Внутреннего фронта во главе с К.Ворошиловым использовало в борьбе с крестьянами подразделения интернационалистов, сформированные для оказания помощи советской Венгрии. Распространенной практикой в подавлении крестьянских восстаний стали сжигания сел, расстрелы заложников, конфискация имущества. Красная армия, большинство которой составляли крестьяне, в этой ситуации разложилась, и Украиной овладели деникинские войска.

После поражения деникинцев Всеукрревком утвердил новый земельный закон, которым запрещалось отводить землю под совхозы без согласия крестьян. Однако во второй половине 1920 года стала видна опасность коллапса производства вследствие огромного недосева. Недосев стал непосредственным результатом продразверстки. Зная, что произведенную продукцию отберут, крестьяне намеревались сеять только для собственных потребностей.

Чтобы предупредить такую опасность, В. Ленин вносит на VIII Всероссийский съезд советов законопроект «О мерах по укреплению и развитию крестьянского сельского хозяйства». Отказываясь от немедленного введения совхозов и коммун, государство теперь хотело дополнить разверстку крестьянской продукции разверсткой засева земли. Считалось, что двойная разверстка даст возможность предотвратить ожидаемое катастрофическое сокращение посевов.

Съезд утвердил законопроект 23 декабря 1920 года. Государственными «уроками», которые должны были быть доведены до каждого двора, крестьяне возвращались в положение, в котором находились до отмены крепостничества 19 февраля 1861 года. Совнарком Украины немедленно 25 декабря принял постановление «Об осуществлении весенней кампании», которым основывался Центрпосевком, с сетью местных посевкомов.

От курса на немедленное построение коммунизма Ленин отказался только в марте 1921 года, когда полностью проявилась перспектива коллапса экономики и полномасштабной войны с крестьянством. В работе «О продовольственном налоге» (апрель 1921 года) он охарактеризовал свою предыдущую политику, которую многие в большевистской партии требовали продолжить, в недвусмысленных выражениях: «Такая политика была бы глупостью и самоубийством той партии, которая попробовала бы ее. Глупостью, так как эта политика экономически невозможна, самоубийством, так как партии, пробующие подобную политику, неизбежно потерпят крах».

Выпуск газеты №:

№211, (2001)Section

История и Я