«ВСЕВИДЯЩЕЕ ОКО», или Бог Шевченко

(Т.Шевченко, «Не гріє сонце на чужині»)

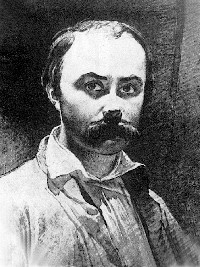

140 лет назад, 10 марта 1861 года в Петербурге перестало биться сердце Тараса Григорьевича Шевченко. Литература об авторе «Кобзаря» в тысячи раз превышает объем самого главного произведения гения украинского народа. Видимо-невидимо книжек десятками языков мира (от отдельных брошюр и журнальных статей до солидных энциклопедических изданий) посвящены жизни Шевченко, его страдальческому пути национального пророка. Но говорить о Кобзаре — значит говорить о духе Украины, и, следовательно, эта тема не будет исчерпана до тех пор, пока существует на Земле наш народ. Шевченко — воистину целая Вселенная, и это особенно остро ощущает тот, кто без спешки, строка за строкой, по зову сердца, а не по требованиям программы погружается в бездонные глубины «Кобзаря». 140-я годовщина со дня смерти поэта побуждает всех мыслящих людей опять спрашивать себя: как человек, рожденный в крепостном рабстве, возвысился до гениальных высот духа? Каким был настоящий, не мифологизированный Шевченко?

Сейчас речь пойдет у нас только об одном из множества аспектов шевченковского мировосприятия — его отношении к Христу, христианам и миссии церкви и религии в обществе. Конечно, эта проблема сверхсложная, решение ее станет возможным только благодаря коллективным усилиям всех шевченковедов. Изложенные ниже мысли — это только субъективная точка зрения автора, но, возможно, и она станет частичкой будущего гигантского труда.

Итак, каким был Бог Шевченко? Скажем сразу: не был и не мог быть атеистом тот, кому принадлежат такие строки из «Кавказа», обращенные к Самому Творцу: «Ми віруєм твоїй силі І слову живому: Встане правда, встане воля І тобі одному Поклоняться всі язики Во віки і віки» . Не был и не мог быть атеистом тот, кто писал о себе во время духовных и физических мук в страшной ссылке, среди мертвой пустыни, живя в могиле-казарме среди убогих людей, не имея права писать и рисовать: «Я читаю Біблію не щодня, а щогодини» (а Библия вообще была единственной книгой, которую разрешено было иметь поэту-ссыльному!). Не был и не мог быть атеистом тот, кто написал гениальные «Псалми Давидові», где так непревзойденно воскрешен дух несокрушимой Веры в Высшее Начало (

«Пребезумний в серці каже, Що Бога немає, В беззаконії мерзіє, Не творить благая. А Бог дивиться, чи є ще взискующий Бога? Нема добро творящего, Нема ні одного!... Їдять люде замість хліба, Бога не згадають» ). Не был атеистом тот, чья душа до последнего вздоха стремилась верить в Божье Добро.

Так что же, был прав религиозный публицист Виктор Аскоченский (кстати, Шевченко относился к нему с нескрываемой иронией, возьмем хотя бы стихотворение «Умре муж велій в власяниці»), когда писал о Тарасе Григорьевиче в воспоминаниях: «Не был он атеистом. Наука не могла испортить чистого и простого его взгляда на религию. Сердце его было прекрасно, полно любви и был он сущий украинец. Эти прогрессисты и цивилизаторы сбили его с «толку», а обстоятельства «озверили» его прекрасную впечатлительную душу»? Оставим на совести Аскоченского слова про «озверение» души нашего поэта (лучшее опровержение этому — «Кобзарь» в целом). Лучше позволим себе решительно не согласиться с автором вышеприведенных строк в том, что вера Шевченко была «простой». Не забудем, что речь идет о гение, а упрощая его образ, «опуская» его до себя, мы оскорбляем и Кобзаря, и нас самих.

Наоборот, взаимоотношения Поэта и Вседержителя были исключительно драматическими и сложными. Шевченко не был никогда «рабом божьим» — он разговаривал с Творцом если не как равный с равным, то, во всяком случае, как взрослый сын с непредсказуемым, временами жестоким, а иногда просто слепым отцом. Слепым — ибо иначе почему же Бог не положит конец злу на Земле? ( «Чи Бог бачить із- за хмари наші сльози, горе? Може, й бачить, та помага, як і оті гори Предковічні, що политі Кров’ю людською!» (поэма «Сон»). Т.е. как человек образованный Шевченко прекрасно представлял себе содержание теодицеи (оправдание Бога), которую впервые сформулировал еще Эпикур: если Бог добрый, всезнающий, и всесильный, то откуда же тогда зло в нашей жизни? Над этим вопросом автор «Кобзаря» задумывался до последних дней своих. Вряд ли его удовлетворил бы и ответ, данный богословами современности: Бог оставил зло, чтобы сберечь за человеком свободу воли. Шевченко возмущает «невмешательство» творца в земные дела ( «А ти, всевидящеє око! Чи ти дивилося звисока, Як сотнями в кайданах гнали В Сибір невільників святих (декабристов. — И. С. ), Як мордували розпинали, І вішали... Око, око, не дуже бачиш ти глибоко! («Юродивий»).

И еще один вопрос, который мучает душу поэта: за что же распят Сын Божий («Чи справді за нас, грішних?»), что дало Христово самопожертвование людям и какая же судьба ожидала бы Иисуса, приди Он на землю опять? Ответ (точнее, один из возможных ответов, ибо мысль Шевченко всегда в поиске) — в строках, которые приведены в эпиграфе. Об этом же — его прекрасное стихотворение «Пророк», творческое развитие идей пушкинского «Пророка» и в то же время полемика с ним. «Неначе праведних дітей, Господь, любя отих людей, Послав на землю їм пророка; Свою любов благовістить! Святую правду возвістить!» Но «навчені» и «лукаві» люди «омерзились», «Господнюю святую славу Розтлили». Бог за это беспощаден к людям: «І роде лютий і жестокий! Вомісто кроткого пророка... Царя вам повелів надать!» (поразительный, сугубо шевченковский мотив: земной деспот как наказание людям от Бога за их слепоту!).

Шевченко — пророк Украины, обычно утверждаем мы. Но очень необходимо «маленькое уточнение»: рабство в родном народе он ненавидел люто и слов не подбирал — ибо раб пренебрегает волей Бога: «Усі на сім світі — І царята, і старчата — Адамові діти» (т.е. равны в своих правах: «все имеют право на жизнь, свободу и стремление к счастью», как утверждали, например, авторы Конституции США). А тем временем, однако, «Братія мовчить собі, Витріщивши очі! Як ягнята: «нехай, каже, Може, так і треба». Так і треба! Бо немає Господа на небі! А ви в ярмі падаєте, Та якогось раю На тім світі благаєте? Немає! Немає!» («Сон»). Лютой ненавистью к любому холопству как к грубому нарушению Божьего духа свободы дышит каждая строка поэмы «Юродивий»: «А ми дивились, та мовчали, Та мовчки чухали чуби. Німії, підлії раби, Підніжки царськії, лакеї Капрала п’яного! Не вам, Не вам, в мережаній лівреї, Донощики і фарисеї, За правду пресвятую стать І за свободу. Розпинать, А не любить ви вчились Брата!»

Склоняясь перед подвигом Христа, Шевченко гневно и нещадно клеймил низость и измену многих своих современников-«христиан». Он с полным правом называл своего мучителя, императора- «христианина» Николая I «Лютим Нероном». Говоря о нечеловеческой жестокости своих 10-летних мук в казармах, поэт пишет в «Дневнике» (1857 г.): «Трибунал под предводительством самого сатаны не смог бы вынести такого холодного, нечеловеческого приговора. Август- язычник, посылая Овидия Назона к диким готам, не запрещал ему писать и рисовать, а христианам Николай запретил мне и то и другое. Оба они деспоты, но один из них христианин ХIХ века. Республика Флоренция, полудикая, дьявольская христианская средних веков, и она все таки не вела так себя со своими непокорными горожанами, хотя бы с Данте Алигьери» («критики» Шевченко из 2001 года, которые приписывают ему «вурдалачество», «примитивность мышления» и тому подобное, все ли из вас смогут достичь такого уровня мысли и так писать после таких (!) страданий?).

Будучи христианином, Шевченко был истинным гуманистом. Ему не чужды были несчастья других народов — например, горцев Кавказа (это же им адресованы его известные слова: «Борітеся — поборете, Вам Бог помагає!»). И кто же в поэме «Кавказ» посягает на их свободу? Это те «православные», о ком поэт с сарказмом пишет: «Ми не погане, Ми настоящі християни, Ми малим ситі!» . Это те «православные», на лицемерные речи которых об апостольской «любви к ближнему» поэт отвечает строками пламенной ненависти: «По закону апостола Ви любите брата! Суєслови, лицеміри, Господом прокляті, Ви любите на братові шкуру, а не душу!» (Думается: будущее Украины будет счастливым, если и через 50—100 лет те, кому будет дано право возлагать венки к памятникам Кобзаря, не забудут эти слова...)

Всегда хватало желающих изобразить Тараса Григорьевича недалеким фанатиком- националистом, который, мол, во всех грехах Украины обвинял поляков и евреев как людей другой веры. Факты опровергают это. Известно о дружбе Шевченко со многими известными личностями-поляками (Сигизмунд Сераковский, Эдвард Желиговский), вообще, взгляд Кобзаря на историю польско-украинских отношений прекрасно виден из известного стихотворения «Ще як були ми козаками...» Что же касается настоящего отношения Шевченко к людям иудейской веры, евреям, то из воспоминаний друзей поэта известен такой эпизод (Прилуки, 1846 год). Увидев, что горит нищая хата какой- то еврейской семьи, Тарас Григорьевич бросился, рискуя собой, спасать из горящей хаты добро, которое еще осталось. Об этом рассказывает, в частности, А.Афанасьев-Чубинский. И вообще, никогда не был националистом этот человек, который писал об Украине: «Гірше ляха свої діти Її розпинають: Так як пиво, праведную Кров із ребер точать...» .

Отдельная проблема, достойная серьезного исследования, — это Шевченко и библейские пророки. Он прекрасно знал гневные проповеди Исайи, Еремии, Иезекииля, Осии, не раз использовал их в своем творчестве (и разве дух шевченковских пророчеств не родственен с ветхозаветными? Возьмем, например, «Исайя. Глава 35», Осия. Глава XIV», Подражание Иезекиилю. Глава 19»). Объединителя славян, чешского ученого Павла Шафарика поэт сравнивает в поэме «Єретик» с пламенным библейским пророком Иезекиилем. Интересно, как Шевченко позаимствовал у апостолов эпиграфы к своим произведениям (например, посланию «І мертвим, і живим...» предшествуют слова из 4 раздела Соборного послания Иоанна: «Аще кто речет, яко люблю Бога, а брата своего ненавидит, ложь есть» ).

Позволим себе высказать такое (возможно, несколько спорное предположение). В восприятии Шевченко Бог имеет как будто три ипостаси — но не Отца, Сына и Святого Духа, как в каноническом православии, а, скорее, Свободы, Женщины-Матери и Украины. Попробуем подтвердить это словами самого поэта. «Не вмирає душа наша, не вмирає воля» — это хрестоматийные строки из «Кавказа». «Душа» для христианина — это сама жизнь, это знак бессмертия и в то же время дар, который дается каждому человеку свыше и приближает его к Царству Небесному. Но ведь, как видим, поэт утверждает не только бессмертие души, но и нетленность Свободы, практически ставит между ними знак равенства!

О благоговейном отношении Кобзаря к женщине, матери известно, кажется, всем. Но вот примечательно: под пером поэта даже простая крестьянская девушка, ставшая матерью (не говоря уже о матери Христа Марии, которой Шевченко посвятил гениальную поэму), приобретает божественные черты. Ибо действительно: «У нашім раї на землі Нічого кращого немає, Як тая мати молодая з своїм дитяточком малим...»

И наконец — Украина. Это для поэта — центр его духовной Вселенной, главная ипостась Бога, хранимого в себе, святыня всех святынь. Воистину, она для Шевченко выше Бога! Ибо, по-видимому, только наш Пророк, единственный из всех сущих когда-то украинцев, своими муками, своей борьбой за Правду добыл право на такие гениальные строки:

«Я так її, я так люблю

Мою Україну убогу,

Що проклену Святого Бога,

За неї душу погублю!»

Выпуск газеты №:

№44, (2001)Section

История и Я