Жан-Жак Руссо. Кратер спящего вулкана

Людям XVIII века не повезло: в нашем сознании эта эпоха воспринимается часто искаженно, как столетие галантности, мягких манер, уверенной и немного лукавой стабильности, озаренной светом таинственного Просвещения. Но на самом деле век XVIII был тем периодом истории, когда «извергались» общественные вулканы, рушились утвердившиеся, казалось бы, на многие столетия государственные порядки (особенно в последней четверти века: революционная Война за независимость США и, конечно же, Великая Французская революция 1789—1794 гг.).

И великие умы Века Просвещения вольно или невольно были в то же время и великими бунтарями, готовившими в сознании общества будущие потрясения еще прежде, чем они, потрясения, стали фактом исторической действительности.

Но никто из мыслителей XVIII века не сказал такого бесстрашного, нового и искреннего слова своим ошеломленным современникам, как «гражданин Женевы» (так говорил он о себе) и мира, мечтатель и романтик, ставший учителем для вождей Великой революции Робеспьера, Марата и Дантона. Учителем, объяснившим путь к справедливому обществу. Это был философ, писатель, социолог, историк, композитор Жан-Жак Руссо (1712 — 1778). Лозунги Свободы, Равенства и Братства, как верили Робеспьер и его соратники, — это творчески развитые идеи Учителя, особенно его трактатов «Об общественном договоре» (1762 г.) и «О происхождении и основаниях неравенства между людьми» (1754 г.). В свою очередь, идеи Великой Французской революции (при всех ее террористических катаклизмах) стали одной из наиболее прочных основ зарождающегося гражданского общества в Европе и США (а это — ориентир и для Украины). Вот почему, говоря о XVIII веке, нельзя не обратиться к наследию Руссо.

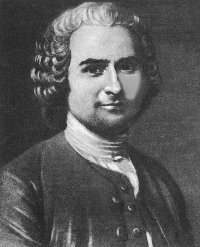

Люди, знакомые с жизнью и трудами Руссо, обычно судят о его внешности по известному портрету де Латура (и мы приводим его здесь). На нас смотрят улыбчивые и спокойные глаза благополучного светского человека. Но вот что писал об этом портрете современник и близкий друг Жан-Жака, писатель-энциклопедист Дени Дидро: «Латур, такой правдивый и такой превосходный вообще художник, сделал из портрета Руссо только красивую вещь. Я ищу в нем судью нравов, в неброской одежде и в растрепанном парике, устрашающего своим суровым видом литераторов, великих мира сего и людей света. А вижу на портрете хорошо причесанного и напудренного человека».

Откуда тот «суровый вид» Руссо, о котором говорит Дидро? Мыслитель, как никто из его современников, чувствовал: европейские монархии (и не только французская, которую он лучше всего знал), кичащиеся своей устойчивостью и многовековыми традициями, «танцуют» на кратере спящего вулкана. Двор короля Франции, верхушка дворянства и церкви запускали руку в государственный бюджет, как в свой карман, тратили колоссальные суммы на балы, развлечения, средства роскоши, содержание огромной армии, вводили все новые и новые налоги, разорявшие крестьян и ремесленников (т.е. 90% населения страны). Ведь это в эпоху Руссо фаворитка Людовика XV мадам де Помпадур блестяще выразила «философию» государственного правления власть имущих безумцев: «После нас хоть потоп!» А Вольтер, Дидро, Гельвеций, и особенно Руссо, между тем видели: социальный вулкан пока что спит, но это — пока...

Радикализм Руссо не был для него чем-то чуждым, привнесенным извне. Сын женевского часовых дел мастера Исаака Руссо (мать Жан-Жака умерла на девятый день после его рождения), он с детства не принимал жесткое сословное деление общества на аристократическую элиту (к ней же примыкала церковная и военная верхушка) и «третье сословие» (буржуа, торговцы, ремесленники и интеллигенты). В XIХ веке этот «союз» стал трещать по швам...).

Жан-Жак, к 9 годам перечитавший вместе с отцом Плутарха (подражая описанному у него герою Древнего Рима Муцию Сцеволе, он готовил себя к пыткам во имя отчизны и чуть не сжег руку на огне), а затем испытавший множество унижений, как грубых (хозяин-гравер, к которому он попал в 14 лет, безжалостно бил его), так и утонченных (приходилось служить лакеем у холодно-вежливых хозяев, обедать на кухне вместе со слугами), твердо усвоил одно: он ничем не хуже этих холеных аристократов, он образованнее и душевно благороднее их. Но хозяева в этой жизни — они. По какому праву? Когда на склоне лет Руссо описал свою жизнь в «Исповеди» (удивительное творение, один из шедевров мировой литературы), то о своем характере, заложенном с детства, он высказался так: «Интересное чтение, разговоры, которые оно порождало между отцом и мной, воспитали тот свободный и республиканский дух, тот неукротимый и гордый характер, не терпящий ярма и рабства, который мучил меня в продолжении всей моей жизни, проявляясь в положениях, менее всего подходящих для этого».

Гордость часто становилась преградой на пути к «жизненному успеху» для Руссо. Когда богатая аристократка, госпожа де Варанс, в доме которой он прожил почти 10 лет, занимаясь самообразованием, будучи ее сердечным другом и воспитанником, слишком настойчиво пыталась удержать молодого человека возле себя — Жан-Жак покинул ее кров и устремился в 1740 году в Париж, наверняка зная, что его ждет там полная нищета (так оно и случилось). Когда французский посол в Венеции, у которого Руссо служил секретарем в 1743 году, оскорбил его, будущий «властитель» душ порвал с унизительной работой, предпочтя вернуться в парижскую мансарду.

Когда в 1753 году Людовик XV, восхищенный оперой Руссо «Деревенский колдун», предложил автору пожизненную пенсию, наш герой счел это изменой своим принципам и даже не ответил королю (неслыханная дерзость!). Даже Дидро, сам человек весьма радикальных взглядов, счел поведение своего друга просто безумным — с этого и началась их размолвка. Быть может, именно из этой же гордости Жан-Жак отверг ухаживания многих блестящих аристократок и избрал спутницей жизни простую служанку Терезу Левассер (она была неграмотна и не очень умна, но добра; Руссо не оставил ее до конца жизни — правда, официальный брак был оформлен только в конце 60-х годов, после 24 лет совместной жизни). Известен отзыв Жан-Жака о Терезе: «Я живу с ней так приятно, будто она лучший Гений в мире». Поразителен такой факт: Руссо, автор педагогического романа «Эмиль, или О воспитании» (1762 г.), отдал своих пятерых детей в приют, объяснив это тревожной жизнью, полной бедности и гонений (его книги сжигались на костре, был издан приказ о его аресте, после чего последовало 8 лет беспрерывных скитаний по городам Швейцарии, Германии, Англии и Франции, однажды его пытались побить камнями). Когда некая графиня осмелилась упрекнуть его с Терезой за отношение к своим детям, Руссо спокойно ответил: «Сударыня, природа всем доставляет пропитание, но ваше сословие богатых отнимает хлеб у моих детей».

Свои принципы, следовать которым Руссо стремился всю жизнь, он изложил в доставивших ему мировую известность 9 произведениях: публицистических («Способствовало ли возрождение наук и искусств очищению нравов», «О политической экономии», «Об общественном договоре» и др.) и художественных (роман в письмах «Юлия, или Новая Элоиза», посвященный сословным проблемам и социальному неравенству, мешающему счастью в любви). Кстати, там есть слова: «Жена углекопа несравненно выше любовницы принца», вызвавшая ярость мадам де Помпадур. Эта умная женщина почувствовала, что и этот роман о любви готовит революцию... Позже другая умная женщина, российская императрица Екатерина II, оценила систему взглядов Руссо коротко и злобно: «Гидра с тысячью двумястами головами».

Итак, о принципах и взглядах Руссо. Коротко их можно изложить так: современная цивилизация, основанная на неравенстве, лжи, насилии и тунеядстве верхов, противоречит естественным законам природы, не сделала и не могла сделать человека счастливым и потому подлежит решительному изменению как не выдержавшая суда разума (приговор этого суда попытались молниеносно привести в исполнение Робеспьер, Марат и Сен-Жюст. Результат диалектичен: с одной стороны, тысячи голов, отрубленных на гильотине; с другой, спустя еще несколько десятилетий, после Наполеона, возвращения королей и еще двух революций во Франции установилось более-менее демократическое общество, большинством стран Европы взятое за образец...).

Таким образом, Руссо предстает перед нами как прокурор на суде разума (или природы: для него это близкие понятия) над цивилизацией. Его обвинение довольно сурово: «Очевидно, противоречит естественному закону, каким бы образом мы его ни определяли, чтобы дитя повелевало старцем, глупец руководил человеком мудрым и чтобы горстка людей утопала в излишествах, когда голодная масса лишена необходимого» (это — не коммунистическая пропаганда, написано еще в 1754 году!). Вольтер, не любивший Руссо, ответил на эти слова так: «Никто еще не потратил столько труда и усилий, чтобы сделать из нас зверей. Когда читаешь Вашу книгу, хочется ползать на четвереньках. Но, к сожалению, я уже шестьдесят лет как разучился ходить так и поэтому теперь мне трудно переучиваться. Я предоставляю это удовольствие другим, более достойным этого, чем Вы и я». Не правда ли, спор во многом актуальный и сейчас, 250 лет спустя?

Конечно, Руссо в своих взглядах был куда радикальнее Вольтера. «Человек рождается свободным, но повсюду он в оковах. Иной мнит себя повелителем других, что не мешает ему быть рабом в большей еще мере, чем они» — этими словами начинается знаменитый «Общественный договор». Главная мысль: сила не может быть источником права, ибо как только сильная сторона перестает быть таковой, слабый партнер (к примеру, даже весь народ) с полным правом освобождает себя от всех прежних обязательств, после чего следует анархия, несовместимая ни с каким правом. Вот слова Руссо, сказанные , правда, несколько раньше: «Вы полагаетесь на существующий строй, не понимая, что он чреват революциями и что вы не можете ни предвидеть, ни предотвратить ту из них, свидетелем которой будут ваши дети. Мы идем быстрыми шагами к эпохе кризиса и революции. Кто угадает, чем станете вы, когда вельможа превратится в ничтожество, богач — в бедняка, монарх — в подданного? Все, что установлено людьми, подвластно их же разрушению, незыблема лишь природа, а она не создает ни принцев, ни плутократов».

Но каков же положительный идеал? Частую собственность, по мнению Руссо, уничтожить невозможно, да это и вредно: лучший выход — это общество живущих в согласии с природой и разумом (а значит, и с собой) мелких и средних собственников. Причем размер имущества не должен влиять на политические права граждан (одна из самых спорных, но плодотворных идей великого женевца; лишь в ХХ веке она реализовалась во всеобщее избирательное право, которое, впрочем, из формального во многих странах надо сделать реальным). В отличие от Монтескье, Руссо отвергал теорию разделения властей: власть едина и должна всецело принадлежать народу как ее источнику и суверену.

Руссо умер от сердечного приступа 2 июля 1778 года в поместье Эрменонвиль, где его приютил богатый поклонник — маркиз де Жирарден. За несколько недель до смерти к нему подошел молодой человек 19 лет с горящими глазами. Старый философ почувствовал: вот эта молодежь готова перейти от идеи к практическим делам и строить царство Разума и Справедливости, строить любой ценой, сейчас и немедленно. Юношу звали Максимилиан Робеспьер...

Выпуск газеты №:

№17, (2001)Section

История и Я