Алфавит пустоты

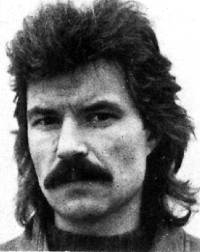

Владимир Бовкун представил в киевском «Ателье Карася» новые работы

На презентации этой выставки было, на удивление, малолюдно: родственники, друзья да проныры журналисты. Видимо, пора наконец признаться, что практика contemporary art исчерпала кредит доверия украинского зрителя. Можно, конечно, попенять на его отсталость, но это ничего не изменит. Он-то, бедолага, ждет от искусства «сокровенного», а созерцает пустоту. То есть Пустоту даже без Чапаева.

На первый взгляд, как раз пустоты у Бовкуна и нет: среди мастеров украинской абстракции он один из тех, кто оставляет после себя иллюзию если не ясности, то по крайней мере членораздельности высказывания. Порой он кажется понятным, как азбука, правда, составленная из букв, им самим сочиненных.

Есть в этом какая-то беспечная воздушность, аэропланность. Кстати, и выставка Бовкуна называлась-то «ЛІТАК». «Я хотел самолетом увести от прочтения сюжета... Моя мечта — создать работу без текста...», — заявляет художник. И впрямь, Самолет-ЛІТАК, игривый аэроплан — тисненый силуэт на поверхности картины, бросается в глаза не сразу. И даже узнанный — взгляд на себе долго не задерживает.

Каждый художник склонен к неповторимым фобиям — и, соответственно, предпочтениям. Скажем об этом словами чеховского героя, профессора из «Скучной истории»: «Кто-то не мыслит себя без описаний природы, другой опасается показаться недостаточно идейным, третий избегает описаний обнаженного тела...» (беллетристов здесь легко заменить на живописцев). Владимир Бовкун страшится «текста», мечтает сделать его «лишним», вытравить из картины сюжетную логику... «Бегство от текста» в этом случае значит только: «бегство от текста, прочитываемого слишком однозначно». Поэтому в картине Бовкуна силуэт Параграфа вовсе не знак «воли к порядку», а просто красующийся на плоскости алый морской конек. И пять подушечек (одна серия в салатовых тонах представлена на выставке) не столько напоминают о своем функциональном назначении, сколько — о мистификациях поп-арта (от которого Бовкун взял очень много, скажем, саму идею повторяющихся и чуть искажаемых изображений в пределах одного опуса): в раннем ассамбляже Р. Раушенберга подушка и одеяло, испачканные багровой краской, были восприняты тамошними критиками как напоминание о некоем ритуальном убийстве. Впрочем, нашим зрителям подобные ассоциации не угрожают.

Произвольность знаковых обозначений — одно из общих мест практики постмодернизма. Как говорит философ Дежавю из «Перверзии» Ю. Андруховича: «Мы любим говорить, что Волк — это Откровенность, Заяц — Доброта, Сова — Лень... Но разве в Этих Сопоставлениях меньше Смысла, чем в традиционных: Волк — это Быстроногость, Заяц — Пугливость, Сова — Бдительность... Вовсе нет. Разница та, что ко Вторым мы привыкли, а к Первым еще не успели. Но это не значит, что Вторые обладают Смыслом, а Первые — бессмысленны».

Трудно с этим не согласиться. Однако казус Бовкуна — экстремальнее. Знаки, брошенные на произвол судьбы, не продуцируют Пустоту, а усиленно аккумулируют смыслы, которых становится так много, как сахара в передержанном варенье. В итоге знаки выражают значительно больше того, что тлеет под их сверкающей оболочкой, а ведь под ней — нет ничего. Сам автор признает: «Посадил пятно — и оно уже что-то значит». Поставил птичку — и она уже о чем-то щебечет.

Кстати, о птичках. Несколько лет тому назад, путешествуя по Америке, Бовкун создал серию проволочных скульптур (они остались в Калифорнии). Декорируя их пустотелость, внутрь он поместил: часы и живых птиц (прямо тышлеровский ход!). Словом, «человек и птица», природа и техника — скульптуры ведь изображали урбанизированного homo faber. Вот только птичек пришлось скоро выпустить на волю. Они... нехорошо себя вели, видимо, не желали заполнять собою пустоту «произведения искусства».

Выпуск газеты №:

№47, (1999)Section

Культура