Человек, «делавший» историю и ставший ее частью

Заметки некинокритика в связи со 100-летием Алексея Каплера

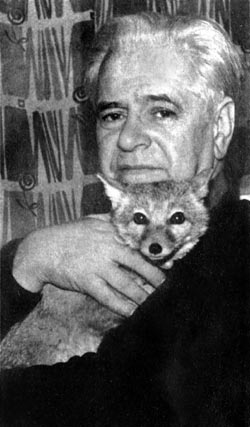

Даже несколько удивляюсь себе, что так неожиданно и ностальгически остро захотелось написать несколько слов о Каплере. Как и миллионы бывших советских телезрителей брежневского периода, я знал его как ведущего необыкновенной телепередачи «Кинопанорама», выходившей в эфир сразу после официозной программы «Время». Точнее, знал экранный образ, манеру поведения, способ ставить вопросы собеседнику, комментировать. В далекие теперь 60-е годы мне ничего не было ведомо о жизни Каплера, о том, что его судьба стала не только важной частью того, что называли «советским киноискусством», но и, собственно, частью самой истории. Но уже тогда было понятно, что на экране — нестандартный человек.

Алексей Каплер, сценарист, драматург, режиссер, актер театра и кино, родился в Киеве на Подоле в октябре 1904 года. И этот хорошо воспитанный и талантливый еврейский мальчик, а затем юноша, не мыслил свою жизнь вне искусства. В 1920-м он — актер молодежного киевского театра «Арлекин», который организовывал вместе со знаменитыми впоследствии Григорием Козинцевым и Сергеем Юткевичем. В 1921 году стал актером ФЭКС — Фабрики эксцентрического актерства, созданной в Петрограде упомянутым Козинцевым и Леонидом Траубергом. Участвовал в фильме «Чертово колесо» (где сыграл норвежского моряка) и экранизации гоголевской «Шинели». Затем написал несколько сценариев «культурфильмов», которые поставил в качестве режиссера: «Женщина в Совете» (1929), «Право на женщину» (1930), «Шахта 12-18» (1931) и другие.

Вскоре, однако, Каплер понял, что не рожден актером и режиссером. Он работает ассистентом Александра Довженко во время постановки фильма «Арсенал» в 1928-м. Кстати, в некоторых недавних публикациях встретились мне странные «охи» и «ахи» относительно того, что Каплер некоторое время работал с Довженко, что, дескать, не случайно все это. Не думаю, что из этого факта стоит делать «политику». Ну, работал недолгое время с Довженко. Ну и что из этого? А ничего особого, поскольку к этому моменту Каплер был человеком своей культуры и своего круга интересов, весьма далеким от того, что ис(про)поведовал Довженко.

Уже упомянутый Юткевич вспоминал, как в 1928 году в Одессу специально приехал Исаак Бабель, чтобы послушать устные рассказы, которыми уже тогда прославился Каплер: «Это было трогательно и забавно, а местами настолько смешно, что весь трясся, заливался беззвучным хохотом Бабель и, протирая запотевшие от смеха и слез свои очки в позолоченной оправе, требовал продолжения рассказов Каплера, неподдельно восхищаясь наблюдательностью и точностью характеристик и той сочностью языка, в которой кто-кто, а Бабель был самым сведущим и тонким знатоком».

Но занимался в ту пору Каплер не только устными рассказами. Основной его профессией стала кинодраматургия. В ней он окреп настолько, что решил принять участие в закрытом правительственном конкурсе на лучший сценарий или пьесу об Октябрьской революции. И вот его сценарий «Восстание», переименованный впоследствии на «Ленин в Октябре», получает первую премию. Это по тем временам и по тем законам жизни творческих людей, конечно, был грандиозный успех.

В фатальном 1937-м по этому сценарию режиссер Михаил Ромм ставит фильм «Ленин в Октябре». Не знаю, как вам, но для меня и, думаю, для людей моего поколения этот фильм был как некое документальное (или полудокументальное) творение. На самом деле все, что увидели зрители, было выдумкой, фантазией авторов, к которой присоединился даже Сталин. Это он — уже после монтажа первого варианта картины — дал совет доснять сцену штурма Зимнего дворца, хотя никакого штурма в действительности никогда не было.

Да, Каплер, Ромм и актер Борис Щукин, игравший Ленина, положили начало грандиозному киномифу о Ленине. Кое-кто из старых большевиков уверял, что Щукин не похож на реального Ленина, что реальный Ленин был жестким, требовательным и вообще мало думал о том, как и кому понравиться. Но кому нужно было это мнение?

Главная нагрузка в «делании» истории о Ленине лежала, конечно, на Каплере. Сам он позже вспоминал об этом так: «Теперь, когда созданы десятки, если не сотни произведений об Ильиче, когда в столовке киностудии можно встретить сразу четырех «Лениных», трудно представить, как мы были далеки даже от тени мысли, что В.И.Ленин может стать непосредственным участником кинематографического действия… Написать, как в обычном сценарии, «Ленин», поставить двоеточие и начать излагать за Ленина, что он говорит, казалось невозможным, кощунственным».

Но Каплер все это успешно «переступил». Его Ленин заговорил, и еще как! Но главное было в том, что он вождя «очеловечил», сделал земным, интеллигентным, частенько даже странноватым, но в общем-то маркантным, таким, которого невозможно было воспринимать без определенной симпатии. А дальше уж постарался Щукин, неординарный актер и человек, по словам Михаила Ромма, «поразительного благородства, поразительного ума».

Каплер старался изо всех сил. Например, в фильме есть такой рабочий «товарищ Василий», который как бы телохранитель Ленина. В реальной жизни был Эйно Рахья, реальный охранник, но он к тому времени был репрессирован. Вот Каплер и придумал «Василия», которого играл Николай Охлопков. И таких примеров множество. Словом, Каплер и Ромм создавали ленинский киномиф профессионально, хотя сами между собой на съемках рассорились.

Потом был фильм «Ленин в 1918 году», вышедший в 1939-м и также поставленный Роммом. В этом фильме рядом с Лениным был изображен Сталин (хотя в хрущевскую «оттепель» эти куски из фильма убрал сам Ромм). Обе ленты в 1941 году были удостоены Сталинской премии. У публики оба фильма имели успех, хотя кинематографическая среда, по воспоминаниям Ромма, восприняла их по-разному. Высказываться откровенно критично было опасно, но киношники, народ ядовитый и завистливый, так или иначе дали понять, что не всем им нравится то, что было одобрено Кремлем и «проглочено» рядовым зрителем, собственно, не имевшим ни особого выбора в кино, ни представления о том, как вел себя Ленин в 1917 — 1918 годах. На основе сценария «Ленин в 1918 году» Каплер с тогдашней своей женой и соавтором Т.Златогоровой написал одноименную пьесу, поставленную в 1940 году Ленинградским театром драмы имени Пушкина (новый вариант той же пьесы под названием «Грозовой год» был поставлен в 1957 году).

Началась война, но Каплер не захотел эвакуироваться, а добился того, чтобы его забросили к партизанам. Он пишет серию очерков, сценарии фильмов (также ставших популярными) «Она защищает Родину», «Котовский». Затем улетает в Сталинград. Но перед этим происходит событие, переломившее его жизнь.

На даче в Зубалово сын Сталина Василий знакомит его со своей сестрой Светланой, десятиклассницей. Преуспевающий сценарист, орденоносец, Каплер посчитал, что ему многое позволено, и начал ухаживать за дочерью Сталина. Создавший виртуального Ленина и его виртуальную историю, Каплер начал ввязываться в историю весьма реальную с ленинским учеником, то есть со Сталиным.

Светлана Аллилуева, которая, как и все друзья Каплера, звала его «Люсей», потом вспоминала: «Люся был для меня тогда самым умным, самым добрым и прекрасным человеком… Он раскрывал мне мир искусства — незнакомый, неизведанный. А он все не переставал удивляться мне, ему казалось необыкновенным, что я понимаю, слушаю, впитываю его слова».

Роман сталинского лауреата и сталинской дочери разворачивался. Каплера начали предостерегать о последствиях, но он никого не слушал. Процитирую еще раз Аллилуеву: «Люся возвратился из Сталинграда под Новый, 1943 год. Вскоре мы встретились, и я его умоляла только об одном: больше не видеться и не звонить друг другу. Я чувствовала, что все это может кончиться ужасно…

Наконец, я первая же не выдержала и позвонила ему. И все снова закрутилось…»

Кончилось тем, что Сталин, не выбирая выражений, обругал свою дочь, кавалер Светланы был арестован, а его имя попросту «вырезали» из титров фильмов о Ленине. Кстати, с арестом получилось несколько необычно. Как только Каплер после возвращения от партизан появился в Москве, ему позвонил писатель Константин Симонов и настоял на немедленной встрече. Без предисловий он поделился информацией о готовящемся аресте и предложил Каплеру домой не возвращаться, переночевать у Симонова, а наутро с попутной редакционной машиной выехать на фронт в качестве корреспондента (соответствующее удостоверение было) и на время «затеряться». Как выразился Симонов, «до лучших времен».

Так и договорились. Не знаю уж, о чем Каплер подумал наутро, но, видимо, ему показалось, что не так все страшно и плохо. И перед тем, как реализовать намеченный план, он решил заехать на киностудию получить какие-то положенные ему деньги. Ну, вы, наверное, уже догадались, что вот тут-то его и взяли. Прямо после получения денег.

В лагерях Воркуты и Инты он провел 10 лет — с 1943 по 1953 годы. Смерть диктатора освободила его. «Сидеть» с Каплером довелось двум известным в советское время киносценаристам — Юлию Дунскому и Валерию Фриду (может, кто-то помнит снятый по их сценарию фильм «Служили два товарища»). Фрид вспоминал: «…В 1950 году мы гуляли после работы по зоне, и он рассказывал мне истории, одна другой смешней и интересней. Ни разу я не слышал от Каплера жалоб на судьбу, ни разу он не сказал ни о ком злого слова».

Все это так, но сдается мне, что Каплер многое понял и своей НЕСВОБОДОЙ вполне расплатился за ту НЕПРАВДУ, которую он сам с помощью своего литературного дара и человеческих качеств создавал в фильмах о Ленине. Недаром до конца дней своих он будет помогать разным обиженным людям, выступать против несправедливости, не боясь самого высокого начальства. Об этих его качествах ходили легенды.

После освобождения Каплер встретил поэтессу Юлию Друнину, которая была по возрасту значительно моложе его и с которой он не расставался до своей смерти в сентябре 1979-го. Уже в 1955-м появляется фильм «За витриной универмага», снятый по его сценарию. Затем были написанные в соавторстве сценарии таких известных картин, как «Полосатый рейс» (1961), «Человек-амфибия» (1961), «Две жизни» (1962) и другие. Он преподавал во Всесоюзном институте кинематографии (ВГИК) и на Высших сценарных курсах.

Но вот на его судьбу вновь начал бросать тень тот давний роман с дочерью Сталина. Светлана Аллилуева уехала за границу, а Каплера начали подозревать в таких же намерениях. Тем не менее, в 60-е годы он начал вести на телевидении знаменитую «Кинопанораму», телепрограмму о кино.

Ах, какие это были великолепные передачи с умным седовласым ведущим! Мне казалось, что ждали не столько этих рассказов о кино, сколько возможности общения с раскованным и лишенным формализма, умным и ироничным Каплером. Вот что он сам писал о своей работе: «С первой же передачи место пресловутого «мы» заняло «я»: «Я расскажу вам», «Я помню, я видел», «Я присутствовал при том, как…» и даже «Я думаю», а то и «Я советую вам«… Вместо киноведческой гладкописи и других среднеарифметических текстов, которые мне давали, передача перешла на нормальную человеческую разговорную речь». Каплер не только представлял новые фильмы и их создателей или рассказывал что-то неизвестное. Он высказывал свое отношение к тем или иным фильмам, событиям, людям. Тем самым он не был техническим персонажем в программе, он превращался в ее мотор, сердце, в то, что делало «Кинопанораму» авторской программой и тем самым уникальной.

Конечно, это по тем «застойным» временам было событием. Но нравилось это далеко не всем. Вначале «Кинопанорама» выходила в прямом эфире, затем ее начали записывать и, естественно, монтировать. Возмущенный тем, как бездарно и безжалостно монтируют его программу, как ее беспощадно кроят, Каплер сам в 1972 году написал заявление об уходе из «Кинопанорамы». Его уход вызвал самые невероятные слухи (уехал, снова «сел», умер). Но он жил, продолжал писать.

Уже после его кончины Друнина пыталась отыскать на телевидении хотя бы одну запись «Кинопанорамы» с ним, но напрасно — ни осталось ни одного сантиметра пленки. Но осталась память, книги Каплера и его могила в городке Старый Крым, где его похоронила Друнина, посвятившая ему такие строки:

Холмов-курганов грустная сутулость.

Тоска предзимья. В горле горький ком.

Твоя душа, наверное, коснулась

Моей души полынным ветерком…

Бреду одна в степи под Старым Крымом,

В те Богом позабытые места,

Где над тобой давно неумолимо

Гранитная захлопнута плита.

Твоя душа — я не встречала выше…

P.S. Михаил Ромм вспоминал, что после фильма о Ленине «судьба моя переломилась... и, пожалуй, я на всю жизнь как-то устал. Я уже не взялся бы никогда повторить такой фокус». Не знаю почему, но мне всегда казалось, что с Каплером произошло то же самое. В 1937-м «фокус» с Лениным, конечно, удался. Но «фокус» был исторический, а не обычный. А с историей «фокусничать» опасно. За это Каплер и расплатился. И об этом потом никогда не забывал.

Выпуск газеты №:

№194, (2004)Section

Культура