"Даже сам Альберт Айнштайн когда-то был действительным членом Научного общества имени Шевченко"

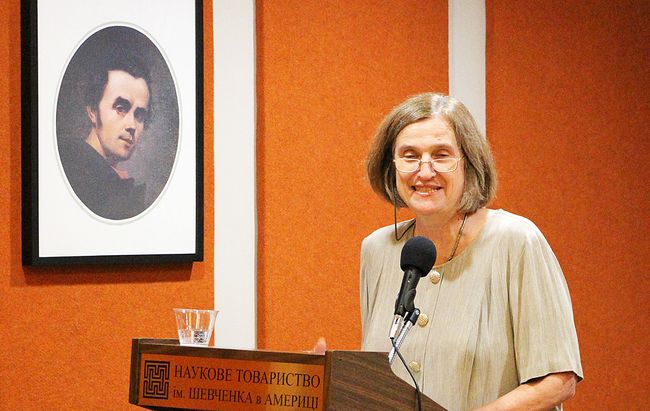

Беседа с Галиной Гринь – уникальной личностью в мировой украинистике

Ученый, переводчица, редактор, лидер украинского общества. В то же время ее деятельность выходит далеко за рамки «этнического сообщества». Благодаря своему таланту, рвению и ежедневному труду Галина Гринь заняла важное место в западной славистике и закрепила украинские исследования как ее полноправную составляющую.

Сейчас Галину Гринь знают как редактора академического журнала Harvard Ukrainian Studies (издание она возглавила в 2005 году), а также двух принципиально важных англоязычных сборников статей – Hunger by Design (2008) и After the Holodomor (2013). Она является исследовательницей украинской литературы 1920-1930-х годов и тогдашней культурной политики, из-под ее пера вышли английские переводы произведений Владимира Дибровы и Оксаны Забужко, за которые она неоднократно получала награды (буквально в начале октября она получила Heldt Prize от Ассоциации женщин-слависток за перевод на английский рассказа Оксаны Забужко), многочисленные статьи и разделы в коллективных монографиях, преподавание в лучших университетах мира.

В 2018 году Галина Гринь была избрана на должность президента Научного Общества им. Шевченко в Америке. Развивая многочисленные стратегические направления, основанные ее предшественником, профессором Григорием Грабовичем, пани Гринь одновременно удалось осуществить серьезные реформы и существенно расширить эту организацию. Ныне НТШ-А – один из самых мощных и влиятельных украинистических центров мира, в чем большая заслуга его президента, жизнь которой всегда определяли любовь к основательному академическому труду и твердая, этически обусловленная, активная гражданская позиция.

- Пани Галина, долгое время вы были активным членом НТШ-А. Но, разумеется, управлять такой организацией – совсем другое дело. Какие трудности были ожидаемы, а какие вы обнаружили, когда заняли эту должность?

- Пани Галина, долгое время вы были активным членом НТШ-А. Но, разумеется, управлять такой организацией – совсем другое дело. Какие трудности были ожидаемы, а какие вы обнаружили, когда заняли эту должность?

- Три года моего президентства – это действительно очень короткое время. Фактически у меня было чуть больше года, потом началась пандемия коронавируса...

Моим приготовлением к президентству была фактически вся моя жизнь, проходившая в среде украинской послевоенной эмиграции. Много лет я преподавала по разным университетам, участвовала в организованной украинской жизни. Так что теперь своего рода кульминация – не окончательная, ведь впереди еще немного работы.

Моя заангажированность в общественную жизнь, в украинское дело началась в 1970-е, с работы в разных комитетах обороны политзаключенных СССР и участия в конференциях. Вспоминаю 1974-й, когда мы, группа студентов, приехали на международную конференцию славистов в канадском городе Банф, где присутствовали многочисленные англоязычные издания. Наш друг Андрей Бандера, сын Степана Бандеры, звонил Андрею Сахарову, тот готовил по нашей просьбе-призыву к конференции вступиться за Валентина Мороза (он в то время объявил в тюрьме голодовку), а мы – соответствующие петиции. Впоследствии на время эта активность прервалась: я начала преподавать украинский язык и литературу, писала диссертацию (долго ее дописывала, потому что все время мешали другие дела). Работала в Торонто в двух университетах, в Манитобе. Затем перешла в Гарвард, преподавала в летней школе для студентов-украинистов, потом было шесть лет в Йельском университете.

Опыт Йейля был особенно важен, потому что в этой элитной школе я была практически наедине с украинистическими студиями, в свободном плавании между американцами. С 1996 до 2002 года там действовала программа Yale-Ukrainе Initiative, на которую миллион долларов пожертвовал меценат Юрий Чопивский. Расширение украинских фондов в университетской библиотеке, ежегодные международные конференции, стажировка – это была немалая практика. Я увидела изнутри, как формируется американская элита, как с первого курса заботятся о перспективных студентах, работают с ними. Да, это своего рода интеллектуальная «олигархия», потому что речь идет о действительно малой группе, но на очень высоком культурном уровне, и именно это обеспечивает культурную преемственность государства.

- НТШ-А отличается среди многих эмиграционных ячеек мощной научно-издательской программой, не так ли?

- Если речь идет о сугубо научной украинистической деятельности, то ее центр в Штатах – Украинский научный институт Гарвардского университета (УНИГУ). Хоть его и основала в свое время общественность, но все же там общественное влияние не так ощутимо. Для академической среды это, думаю, скорее, хорошо. В то же время в НТШ-А этот компонент чувствуется очень сильно.

– В каких направлениях работает Шевченковское общество?

– С самого начала НТШ было неправительственной организацией, основанной на общественных началах. Средства, на которые строилось НТШ во Львове в конце XIX века, – это, в большой степени, деньги из Украины Восточной, деньги Симиренко, Чикаленко, Конисского, Антоновича и других жертвователей. В эмиграции Общество и подавно зависит от пожертвований украинской общины, которая, следует сказать, гораздо более зрелая и преданная, чем общины других национальностей.

Структурно НТШ-А делится на секции: филологическую; исторических, юридических и общественных наук; искусствоведческую и музыковедческую; а также медицинско-биологическую и математическую, физические и технические науки.

- Несколько неожиданно, что речь идет и о точных и естественных науках, ведь в Украине НТШ-А представляют сугубо украинистическим, культурным институтом.

– С самого начала был замысел создать своего рода соответствие академии наук. Украинские ученые, эмигрировавшие в США после Второй мировой войны, не сразу могли войти в американское академическое сообщество. Так что для них «Записки НТШ» были способом обнародовать результаты своих исследований. Издавали и книги – на разные темы и разного качества. Издательская деятельность по-настоящему стала на ноги с приходом в НТШ-А профессора Грабовича. Когда его в 2009 году избрали научным секретарем, он предложил обширную программу по празднованию 200-летия Шевченко. Это был поворотный момент: Общество возвращалось к выполнению своих основных, «уставных» обязанностей и привлекало к сотрудничеству лучших ученых мира. Эта программа, которая началась как юбилейная, действует и дальше. Она вышла за пределы только шевченкианы в строгом смысле, и мы приобщились, в частности, к изданию Полного собрания сочинений Пантелеймона Кулиша.

– Кто ваши «руки», помощники?

- Проект шевченкианы существует более или менее независимо от секций. Кроме секций, у НТШ-А есть и правление. Президент, вице-президент, научный секретарь – все они координируют работу секций. В то же время созданы разные межсекторальные комиссии, их очень много. Вот такая несколько гибридная структура.

Кроме того, отдельно от «шевченковской» программы возник также межсекционный Институт источниковедения; его также возглавляет профессор Грабович. Институт источниковедения работает сугубо в участке украиноведения и благодаря руководителю держит очень высокую планку.

Есть также библиотека и архивы. Библиотека у нас большая, содержит немало эмиграционных изданий из коллекций интересных украинских общественных и политических деятелей. Часть библиотеки, а именно дублетные экземпляры книг, планируем высылать в Украину и библиотеки по всему миру. Архив тоже небезынтересен, хотя и меньше, чем в Украинской свободной академии наук (УСАН).

Постоянное сотрудничество с УСАН – это наша цель, потому что нет более близкого нам института. Также мы находимся в постоянном контакте со многими украинскими организациями в Нью-Йорке, например, тесно сотрудничаем с Украинским институтом Америки и Украинским музеем.

Кстати, нас очень интересуют не только исследовательские, но и сугубо культурные проекты, такие как концерты современной украинской классической музыки, которые курирует наш славный композитор Вирко Балей. Сотрудничаем с программой МАТИ (Музыка при Украинском институте Америки), которую основали знаменитые украинско-американские исполнители, скрипач Олег Крыса и пианист Николай Сук, а теперь ведет скрипачка Соломия Ивахив. (Кстати, Николай Сук также стал недавно членом НТШ-А.) Разумеется, культурный фактор очень важен.

- Расскажите о взаимодействии разных украинских ячеек в США. Не нуждаются ли они в объединении?

- Все эти организации действительно очень близки по своим задачам – и по человеческому составу. К примеру, президент УСАН Альберт Кипа работает в нашей управе, а Григорий Грабович возглавляет Шевченковский комитет в УСАН. Научный секретарь УСАН Анна Процык – в президиуме НТШ-А. Людей не так много, поэтому видим те же лица в обоих институтах. Каждый год мы проводим Шевченковскую конференцию, в которой принимают участие УСАН, НТШ-А, УНИГУ и Украинский институт Америки. Но о полном слиянии, конечно, речь не идет, потому что всегда есть свои направления, амбиции и в то же время традиции, которые не хотят покидать. Поэтому эти организации, сотрудничая, живут себе каждый своей жизнью – в отдельных зданиях, с собственными фондами и библиотеками.

Архивы НТШ-А мы постепенно прорабатываем, к нам часто приезжают исследователи на стажировку. Недавно было установлено сотрудничество с программой Фулбрайта. Разные события – симпозиумы, доклады – проходят почти еженедельно. Издательская комиссия занимается поддержкой украинистических изданий. Часто, когда какой-то западный украиновед напишет книгу на английском языке, чтобы издать ее, нужно дофинансирование. Если книга хорошая, НОШ-А дотирует публикацию. В деле стипендий наш главный принцип состоит в том, чтобы работать не с институтами, а напрямую с учеными. Поэтому к нам попадают разные интересные проекты, которые таким образом могут обойти «местную иерархию».

- Научный институт с длинной историей вынужден «вмонтировать» себя в современный контекст?

– Именно поэтому в последние месяцы мы серьезно реорганизовали наш «штаб». Недавно к нам присоединился Маркиян Добчанский, окончивший докторат в Стэнфордском университете. Продолжает работать в НОШ-А известный писатель Василий Махно, он редактирует серию мемуаристики, основанную на фондах в наших архивах, и ведет программу еженедельных выступлений в здании НОШ на Манхеттене.

Значительная часть послевоенных институций постепенно отживает и умирает. К нам же присоединяется младшее поколение, немало серьезных специалистов. В ближайшее время, надеемся, Издательскую комиссию возглавит профессор Лада Биланюк, антрополог и лингвист из Университета Вашингтона в Сиэтле, а Стипендиальную – этномузыколог Адриана Гельбиг, профессор из Питтсбургского университета. Елена Николаенко издает у нас электронный бюллетень. Среди наших коллег хорошо известный в Украине историк Тимоти Снайдер и Маргарита Балмаседа, пишущая об энергетике; Гарви Голдблат (он возглавлял славистический отдел в Ейле) также присоединился к нам; с нами и гарвардский языковед Майкл Флаер, а исследователь восточноевропейской иудаики Йоханан Петровский-Штерн из Северо-Западного университета в Чикаго станет нашим научным секретарем. В конце концов, даже сам Альберт Айнштайн когда-то был действительным членом НТШ! В 1929-м его пригласила математическо-природописно-врачебная секция во Львове.

Во время Майдана, когда шло к серьезному конфликту и начались убийства, целый академический мир возник. О Майдане в режиме реального времени писали и профессора, и молодые ученые отовсюду. В основном они раньше прошли либо через Гарвард, либо через Гарвардскую летнюю школу, где преподавали украинцы (например, я была первой учительницей украинского языка у Тимоти Снайдера), либо через другие украинистические ячейки. Тогда же Андреас Умланд организовывал многое изменившие петиции и декларации.

Один из наших украинских проектов возник в ответ на Майдан. Надо было что-то сделать для тех студентов, чьи родители там погибли, как и для тех, кому пришлось уехать с оккупированных территорий. Из собеседований с ними я вынесла невероятный опыт; сила духа этих, можно сказать, детей открывала великую картину нашего возрождения. Это была большая работа, но удивительно благодарная: каждый из тридцати победителей конкурса получил по $2000, а впоследствии они нам писали, что это кардинально изменило их жизнь.

Есть и другие стипендии: конкурс "Лучший молодой математик Украины", Премия имени Платона Костюка в области биомедицины. Во время пандемии, когда внезапно закрыли границы, мы создали стипендиальный фонд помощи студентам-гражданам Украины, оставшимся в Америке без доступа к финансированию. Иногда нужно совмещать научные начинания с вызовами дня и верой в наше будущее.

Выпуск газеты №:

10 ноября (2021)Section

Культура