«Демократия — это общая ответственность за целое»

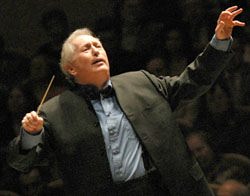

Считает известный немецкий дирижер Томас Зандерлинг

Мы беседовали с маэстро после репетиции Национального заслуженного академического симфонического оркестра в его «базовом» помещении — крошечном малом зале Национальной филармонии Украины. Ныне коллектив готовится к большим зарубежным гастролям.

— Томас, как оцениваете коллектив, с которым вам предстоит вскоре дать серию концертов?

— Этот очень хороший оркестр может выполнить все требования автора и запросы дирижера. Неординарность ситуации в том, что мы срочно готовимся к очень сложной поездке, поскольку предстоит сыграть невероятное количество произведений, много программ. Это две симфонии Чайковского, 9-ю Бетховена, 4-ю Брамса и 9-ю Дворжака. Сейчас жарко заниматься, а главное — ужасный репетиционный зал. Окна не открываются. Это не только примитивные, но просто недопустимые условия работы даже для студентов, а тем более для оркестра такого уровня!

На гастролях мы исполним программу, состоящую из немецких и русских симфонических шедевров. Я воспитанник двух культур: немецко-австрийской и русской. Очень люблю Бетховена, Брамса, Брукнера, Малера, но также и Шостаковича (я переиграл все его произведения, кроме 3, 11 и 12 симфоний, плюс все концерты, сюиту «Сонеты Микеланджело Буонаротти» пару раз записал, «Макбет» )... Чем выше уровень музыки, тем более требовательным нужно быть. Я считаю, что часто игранное произведение нужно вновь открывать и забыть все, что делал, все, что слышал от других. Стараться увидеть вещи, которых прежде не видел. Порой возникает недовольство тем, что в прошлый раз делал.

ПИАР КАК МУЗЫКАЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

— Вы работали со многими оркестрами. Чем отличается работа с постсоветскими коллективами от работы с западными музыкантами?

— Я работал с Петербургским ЗКР, с оперными коллективами Мариинского театра («Лоэнгрин» Вагнера) и Большого («Волшебная флейта» Моцарта и «Леди Макбет Мценского уезда» Шостаковича). В Москве меня звали поработать главным приглашенным дирижером с Плетневским оркестром, но я уже был назначен на такую же должность в оркестр Владимира Спивакова (Национальный филармонический оркестр России). Знаете, у Спивакова существует концепция — играть то, что интересно публике (это придает работе оркестра шоу-уклон). Мы тесно сотрудничали три года, много гастролировали. Ныне в Москве большое количество оркестров, но нередко пиар-подход заимствует у Запада не всегда самое лучшее, когда маркетинг строится на том, чего хочет публика. Например, я хотел продирижировать 7-й симфонией Брукнера, а мне говорят: «Когда-то ее исполнял Светланов, а публика не пришла!» Так и не сыграли... Я еще главный приглашенный дирижер в Новосибирске.

— Как вы относитесь к одному из крупнейших современных дирижеров Валерию Гергиеву?

— Гергиев — предельно одаренный человек, прирожденный дирижер с большим инстинктом и на музыку, и на оркестр. И у него огромный дар и личность руководителя. Он поднял Мариинский театр на мировой уровень. А ведь он и до революции, как Императорский, был непопулярен на Западе. В СССР Театр им. Кирова был в тени Большого, а теперь Мариинку знают во всем мире. Гергиев в наилучшем смысле понимает значение пиара и умеет им пользоваться. Он главный дирижер Лондонского королевского симфонического оркестра, это выдающаяся личность.

— Стать дирижером — это был ваш выбор или отец посоветовал?

— Это мой выбор. Сначала я учился играть на фортепиано, но контакта с педагогом не получилось, и я перешел на скрипку. Закончил Ленинградскую школу-десятилетку при консерватории им. Римского-Корсакова. (Томас родился в Новосибирске в 1942 году в семье знаменитого немецкого дирижера Курта Зандерлинга. Отец в 1933 году эмигрировал из фашистской Германии и работал сначала в Москве дирижером оркестра радио, а затем знаменитого Заслуженного коллектива России (ЗКР) — оркестра Ленинградской филармонии (вместе с Евгением Мравинским. — О.К.) Совпало так, что наша семья уехала в тогдашнюю ГДР. Это произошло ранним летом в год окончания школы. И я поступил в Берлинскую музыкальную академию по классу симфонического дирижирования (мечтал стать дирижером, но мой отец относился к этому равнодушно). На третьем курсе Академии выиграл конкурс, и это стало причиной интереса со стороны отца. Он пришел на финал конкурса, послушал и с тех пор стал воспринимать меня всерьез. Кстати, по результату конкурса я получил право продирижировать Берлинским оркестром. (Курт Зандерлинг был руководителем этого оркестра в течение 17 лет. — О.К.)

— Скажите, в каких странах любят узнавать новые произведения, а где больше интерес к исполнителям?

— В «немецких» странах, где велика музыкальная традиция — Германии, Австрии, Швейцарии — музыку слушают в первую очередь, ну и, конечно, хотят, чтобы ее хорошо исполняли. А вот в США все по-другому... Однажды перед исполнением оперы «Фиделио» в Москве, на пресс-конференции, одна из журналисток сказала, что «у нас ее не знают, это какая-то неудачная опера...» Я так разъярился: «Опера, которая идет во всех ведущих театрах мира, неудачная? Из-за того, что ее у вас не ставят?». Или еще, мол, «оперы Вагнера в России не прижились» . А я спрашиваю: «Как они могли прижиться? Где они шли? У вас шли русские и несколько итальянских — и все!» Я не хотел быть резким, но они меня задели...

« МЫ СИДИМ В ОДНОЙ ЛОДКЕ»

— А вот с музыкантами вы спокойно общаетесь. Это ваш стиль работы?

— Я должен почувствовать дух оркестра. Орать все, что в голову пришло — это не демократия, а анархия. Демократия — это общая ответственность за целое. Мне интересно общаться с оркестром, который меня понимает. В Америке, где все держится на частной собственности, с дисциплиной проблем нет. В Англии тоже. Они свободны и зависят от качества «продукта». Кроме пяти оркестров, там государством коллективы не поддерживаются. Поэтому англичане работают на результат, оркестр и дирижер «сидят в одной лодке». Они хотят работать и все для этого делают. Но в Англии и Японии вам не простят некорректного тона. А в Италии нужно оркестры крепко держать. И в Германии за первые полчаса в оркестре хотят почувствовать, что вы — хозяин. Там такой менталитет — они уважают «твердую руку». Но если вы быстро сдались и «упали», то к вам уважительного отношения не будет. Есть и различия внутри каждой страны. Я был приятно поражен знаменитым баварским оркестром. Им нравится, когда дирижер занимается музыкой, оттачивает детали. Многое зависит от главных дирижеров, как они формируют стиль работы музыкантов. А в России русская и советская истории — крепостное право до второй половины XIX века и 70 лет бывшего СССР — привели к тому, что все происходит под давлением, нажимом и из-под палки. Знаете, если в России нужно прибегать к страху, то в Украине это не нужно.

— Расскажите о ваших педагогах.

— Можно сказать, что я учился, сидя под пультом, когда мы жили в Ленинграде. Потом занимался с дирижером Николаем Рабиновичем. А когда я уже взрослым приехал впервые из Германии, чтобы дирижировать оркестром Мравинского, Евгений Александрович пришел дважды на мои репетиции. Оркестранты говорили: «Он и на концерты не приходит к приглашенным дирижерам!» Конечно, сначала маэстро пришел из сентимента, т.к. помнил меня полуторагодовалым ребенком. А после второго прихода сделал намек: «Ко мне ассистентом». Но я уже начал получать в Германии предложения, и отец боялся, что я там выйду из поля зрения. Тогдашний Госконцерт разрешал иностранным артистам приезжать в Союз только раз в год. Мравинский, когда мы у него дома это обсуждали, прокомментировал это «неноменклатурно»... Но ему как-то удалось договориться, и я приезжал в Ленинград. Евгений Александрович приходил, когда я работал с оркестром, комментировал репетиции, давал советы... И хотя оркестр меня принял, после Мравинского что-то сделать по-другому уже невозможно. Оркестранты хотели играть по-моему, но уже не могли. Настолько это было в них закреплено легендарным маэстро. Кстати, так же было, когда я дирижировал после моего отца. Должен признаться, что мне повезло с учителями. Караян был в профессии дирижера «суперменом». Я не встречал больше никого, кто мог бы воплотить в жизнь такой высокий процент своего понимания, концепции произведения. Тут он был мастером несравненным! Бернстайн — абсолютно другое. У него была высочайшая духовная культура. Он — эрудит: разбирался в японских акварелях XVI века, знал на память огромное количество стихов на разных языках. Например, мог по поводу Adagio во второй симфонии Шумана процитировать стихотворение Гейне, которое считал близким этой музыке. Это был мыслитель энциклопедического ума...

— В Германии в консерваториях отдельно готовят солистов, артистов камерных ансамблей и оркестрантов...

— Я закончил музыкальную школу-десятилетку в Ленинграде. И понимаю, что тогда была политическая установка на рекорды в спорте и на лауреатов международных конкурсов в музыке. И вот приходит в оркестр выпускник нашей консерватории, и у него складывается впечатление, что жизнь не сложилась. Это происходит и сегодня. На Западе же люди получают удовольствие от этой профессии. Там работа в хорошем оркестре — призвание, они этим живут! Музыкальность, ритмичность, интонация — вот главные требования коркестровому музыканту. Англичане, американцы — они с детства выросли в ансамблях, в строгости. А помню, что когда я был ребенком, этим не занимались. Оркестрового музыканта у вас должен делать дирижер, хотя на самом деле — это задача его педагога. Поэтому Караян открыл свою академию, где вели занятия опытные оркестранты, и после двух лет занятий такому оркестранту было легче работать...

— Расскажите о ваших записях.

— Их много, но по художественному весу основными считаю запись 6-й симфонии Малера в Петербурге, Брамса с Лондонским Филармоническим оркестром и запись « Балды» Шостаковича на Deutsche Grammophone со сборным оркестром москвичей, солистами и хором Минина. Кроме того, скоро выйдет на Orfeo живая запись с оркестром Баварского радио, тоже Шостаковича. Я пишу для компании Naxos всего Танеева, к которому на Западе большой интерес.

— Ныне на Западе работают немало музыкантов из восточных стран. Они ведь очень трудолюбивы.

— Да, многие оркестры Европы и США принимают на работу японских, китайских, корейских музыкантов. Но чем выше уровень оркестра, тем меньше выходцев с Востока в нем. Сейчас образовавшийся несколько десятилетий назад дефицит собственных музыкантов на Западе восполняется. Это происходит за счет притока педагогов из постсоветских стран.

— А что вы думаете о финансировании серьезной музыки?

— Я считаю ее приоритетом образованной части общества. Это не футбол, она недоступна массам. Оркестры не должны зависеть от прихоти меценатов. Хотя на Западе, в Германии, например, существует двойное финансирование: из казны и от крупных компаний, и государство подсказывает компаниям, какой оркестр поддерживать. Но поддержка государством нескольких лучших коллективов обязательна, поскольку академическая музыка представляет страну за ее границами и формирует культуру внутри.

Выпуск газеты №:

№144, (1996)Section

Культура