Идите к Лешему

Киевский академический театр драмы и комедии на Левом берегу Днепра презентовал премьеру «26 комнат...»

«Дело надо делать, господа!», «Я не жил, не жил!», «В человеке должно быть все прекрасно...» — эти и другие до боли знакомые фразы из разных чеховских пьес, рассказов, писем, записных книжек по-новому остро звучат в новом спектакле Театра на левом берегу Днепра «26 комнат...».

В этих виртуальных комнатах бродят, тоскуют, стреляются, влюбляются, болеют, мучают друг друга вроде бы знакомые персонажи из хрестоматийной пьесы «Дядя Ваня» — Серебряков, Елена Андреевна, Войницкий (правда, тут он не дядя Ваня, а Егор, но все же Петрович), Соня, Мария Васильевна, Илья Ильич по прозвищу Вафля, Михаил Львович (тут он не Астров, а Хрущев, но тоже сажает леса — пророчество?). Но есть и другие — Леонид Степанович Желтухин и его сестрица Юлечка, местный донжуан Федор Иванович Орловский. Что за путаница?

Просто режиссер Эдуард Митницкий ставит не классический вариант, а чеховский эскиз к будущим шедеврам — пьесу «Леший». Автор пьесу не публиковал, ее сценическая история крайне скудна. И действительно, сюжет «рыхлый», некоторые образы прописаны слабо (брат и сестра Желтухины, недаром они драматургом были безжалостно вычеркнуты), или довольно плоско, однокрасочно (Орловский, он потом соединился с Хрущевым — так получился Астров). Да и главный герой сменился — здесь это доктор Михаил Львович по прозвищу Леший, а Войницкий, в будущем дядя Ваня, существует на периферии сюжета. И таки кончает жизнь самоубийством, а не только крадет морфий из саквояжа Астрова.

Зачем брать в работу несовершенство? Да потому, что современный режиссер видит этот текст новыми глазами, прочитывает в новых ракурсах — и получается театр абсурда. И тогда недостатки пьесы превращаются в достоинства спектакля. Правда, режиссер вмешался в текст А. Чехова — убрал лишнее многословие, добавил юмористически мудрые фразы из других произведений Антона Павловича, усилил образ Орловского мотивами чеховских рассказов. Возможно ли, вообще, трактовать драматургию А. Чехова как абсурдистскую драму? Вполне. А. Чехов и В. Шекспир — всего лишь два драматурга в мировом театре, поддающихся любым эстетическим стилям, жанрам и направлениям сценического искусства. В данном случае Э. Митницкий избирает абсурд, который входит в резонанс с современностью.

В спектакле остро звучат многие проблемы нашей жизни, выраженные не только вербально, текстами, но и в метафорах сценического действия. Персонажи очень часто оказываются спиной друг к другу, общаются между собой не «глаза в глаза», а глядя в сторону, иногда в противоположную. Диалог прерывается вдруг — тот, кто начал разговор, уходит, а оставшийся произносит прекрасные монологи... в пустоту. Неоднократно говорят все разом, даже кричат и — не слышат друг друга. Узнаете?

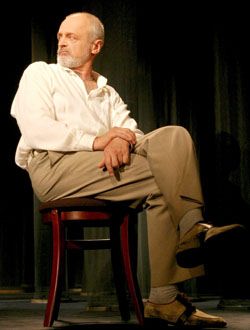

Странные люди — у каждого в душе боль неизбывная, но никто ее не открывает, ибо некому довериться, никто не поймет, не пожалеет. Боль у каждого своя — непомерные амбиции, обернувшиеся к старости общественным забытьем, комплексы непонятости и неполноценности, несостоявшейся любви и напрасной жертвы, бесцельно прожитой жизни и... и... и... Так и ходят по сцене, до краев наполненные этой болью, словно боясь расплескать — носят себя, не обращая внимания на других. Или сидят, как Войницкий, в стороне на стуле, замкнув руки на груди, закрыв все энергетические каналы, отгородившись от мира. Или говорят, как Вафля, куда- то в кулису о своем моральном подвиге, будто уговаривая себя самого, что таки подвиг.

А если ходят в лабиринте черных призрачных стволов мертвого (чернобыльского?) леса или почерневших от времени колонн старой усадьбы (художник Олег Лунев), то вечно теряют друг друга, а чаще спотыкаются без конца — то о медный таз, то о лежащего не полу Войницкого, то натыкаясь на стол на колесиках, то опрокидывая стулья, то падая с них. Не люди — 22 несчастья (так прозовут Епиходова в «Вишневом саде», и эта пьеса успешно идет в театре). Недотепы — тоже чеховское выражение — они или мы? Ничего у нас не получается, то и дело спотыкаемся, что бы ни делали, на каждом шагу какие-то мелкие препятствия — как только на ногах стоим?

В этом контексте возникают ассоциации, порой неожиданные и далекие, но возникают. Герои говорят, что дом их какой-то странный — 26 комнат. Для кого-то они пусты: 26 комнат, столько народу, а никого не найдешь. Для кого-то теснота — 26 комнат, а уединиться негде, везде кто-то есть. 26 комнат... в Украине 26 областей... И везде кто-то есть, и никого не найдешь... Спектакль называется не «Леший», а «26 комнат...». Э. Митницкий любит переименовывать пьесы, которые ставит. Но никогда не делает это случайно.

Режиссерскую партитуру спектакля воплотили удивительно тонкие и точные в психологическом рисунке артисты театра. Действие развивается медленно, в контрасте с безумными ритмами современной жизни и искусства. Медленно, но не скучно. Потому что глаз не оторвать от подробного проживания каждым из актеров не только собственного текста, но и так называемых зон молчания, когда в центре внимания оказывается партнер.

Елена Андреевна в исполнении Олеси Жураковской не традиционная гибкая станом «русалка», а кустодиевская красавица, белотелая, пышная, сама жизнь, и... молчаливая, вся в себе, ни разу так и не улыбнулась, но и не «облила слезами» ошибку молодости. Трагедия чистой души, которую толкают на грех, подозревают в недостойных помыслах. А она защищается равнодушием, скрывающим отвращение к пошлому миру и его пошлым обитателям. Такой же сосредоточенной на своем внутреннем мире актриса вышла и на поклон.

Рядом «старая дева» Соня — Татьяна Круликовская. Нервная, дерганая, вся исполненная ожидания, она как-то спазматически хватается за один только намек на взаимопонимание, на любовь. И потому резко досадует на очередной срыв этой надежды. Замечательна ночная сцена Елены и Сони, когда две отчаявшиеся женщины пьют водку (ах, не по Чехову, зато по- нашему) и не пьянеют, ибо нервы их на пределе, только стыдно перед Серебряковым, так некстати появившемуся возле них. Сложный, многослойный по смыслу этюд «разоблачения» играют тут артисты.

В роли Серебрякова — давно не выходивший на сцену Станислав Пазенко. С актерским образованием он много лет пребывал в государственных и общественных структурах области культуры. Но талант оказался живучим. С. Пазенко убедительно передает тип «начальника», дутого «авторитета». В больших роговых очках, с оттопыренной нижней губой, он никого вокруг себя практически не воспринимает и потому жутко одинок, но с самим собой ему не скучно. И вдруг Серебряков оказывается по-детски беспомощным и жалким после самоубийства Войницкого и исчезновения жены. Но как только Елена Андреевна возвращается, он снова становится монолитом, памятником самому себе. Этот контраст состояний сыгран актером впечатляюще.

Александр Ганноченко в роли Егора Петровича Войницкого — «лишний человек», было такое точное обозначение части русского дворянства в ХIХ веке. Жорж любит Елену первой и последней любовью- надеждой, он сексуален в своих приставаниях к ней, но ему нечего ей дать — душа его пуста, выхолощена бессмысленными буднями провинциальной повседневности, где из него такого никогда не вышло бы ни Шопенгауэра, ни Достоевского. Он пытается заполнить эту пустоту эмоциональными взрывами, которые быстро гаснут, вызывающими выходками (притащил срубленное деревцо в пику Лешему, вскочил на стол, валяется на полу), отстраненно-ироничным наблюдением за суетой сует. Пуля в лоб для него — единственный выход из безысходности.

Федор Орловский — Николай Боклан — в красной рубашоночке и с громовым голосом, очаровательный пошляк из пошляков. Он умеет завоевывать женщин, вот и на Елену Андреевну наступает, расставив руки-крюки с пальцами-когтями — налетает орел на куропатку, сейчас она затрепещет в его хватке. Но... она равнодушна и холодна мертвецки, только противно ей. И на Федора накатывает настоящая любовь. В черкеске с газырями — франт! — он просит (!) ее любви. А она равнодушна и холодна. И тут надо видеть больные глаза Боклана. Он живой, он может и любимую вернуть к жизни. А она не видит этих глаз, не смотрит в его сторону, она равнодушна и холодна. А у него больные глаза...

Весь ансамбль актеров работает подробно, психологически обыгрывая каждую ситуацию, реплику, мизансцену, как, например, Вафля (Олег Месеча). Множество содержательных актерских деталей делают образы выпуклыми, сложными, хотя некоторые, так и оставшись непрописанными драматургически, остаются персонажами фона, без которых, в свою очередь, не были бы так выразительны другие.

И всем им, погруженным в проблемы и комплексы, закрытым и отчужденным, трагически некоммуникабельным, противопоставлен доктор Хрущев (Анатолий Ященко). Он прозван Лешим не только потому, что помешан на лесах, буквально физически страдает от их уничтожения (как отчаянно он просит Серебрякова не продавать лес на вырубку — как о собственной жизни молит!). Он леший потому, что не такой, как все остальные, он — ДРУГОЙ. Открытый, искренний, деятельный, контактный, недоумевающий от хамства, страдающий от непонимания, не прощающий обманутого своего доверия даже любимой Соне. Именно такому чистому и искреннему человеку можно было доверить самые главные мысли А. Чехова и театра в этом спектакле — о том, как мы губим не только лес (и леших), но и друг друга, и о том, что нет людей, которые могли бы вывести нас из этого темного леса. Из темного леса нашей отчужденности и равнодушия друг к другу, пустых амбиций и дутых авторитетов, меркантильного мещанства и наглого хамства, из... из нашей сегодняшней житейской неразберихи и бесцельности существования.

Когда Михаил Львович говорит это и многое другое, мудрое и по-чеховски тонкое, к нему, к Лешему, на скамейку один за другим подсаживаются герои спектакля. Даже Серебряков. Даже бывший хам с больными глазами Орловский, и Соня, и Вафля... и нам с вами найдется место на той скамейке раздумий о Жизни, о Человеке, о смысле Бытия. Если вы и вправду еще живы душой, хотите думать и удивляться, идите к Лешему, на Левый берег.

Выпуск газеты №:

№109, (2006)Section

Культура