Как я не стал (и стал все-таки) писателем

Мем-стории от СЕРГЕЯ ТРИМБАЧА

Напомним, известный кинокритик пишет книгу воспоминаний. Вниманию читателей — продолжение его мемуарных историй (начало см. «День» №№ 148, 168 и 197).

Писатель не только в России, но и в Украине «больше, чем поэт» — до недавнего времени это была едва ли не самая почитаемая субстанция, она же институция. При отсутствии гражданского общества в советские времена литератор был и священником, и интимным советчиком (почти каждый получал сотни писем с просьбой помочь, посоветовать и так далее), и защитником от посягательств тоталитарного режима, который все хотел руководить нашей частной жизнью.

ИСТОЧНИКИ ВДОХНОВЕНИЯ

Известная фраза Аполлона Григорьева о Пушкине («это наше все!») касалась многих, очень многих литераторов. И они, нужно отдать им должное, часто оправдывали доверие. Хотя прежняя власть работников пера баловала — роскошными (по тем временам) домами и квартирами, высокими гонорарами (не всех, конечно, но многих), званиями и гарантированным престижем. Они и поддавались, а иногда бунтовали, пытаясь выскользнуть из-под могучего государственного крыла.

Не удивительно, что и я достаточно рано захотел стать писателем. Вернувшись из пионерского лагеря, в который попал после первого класса, я неожиданно написал рассказ «Пожар», где изложил свои впечатления от увиденной в степи горящей скирды. Целую тетрадь исписал, на 12 страниц. Потом был перерыв, и только в шестом-седьмом классе я таки самоопределился: буду писателем.

Где-то я прочитал инструкцию относительно технологии писательского труда. Нужно написать начало, а затем отложить — пусть полежит, пусть в подсознании «поиграет» немного, чтобы из прозаичной «водицы» сделалось литературное «винцо». А тогда уже продолжай творить... Так я и делал. Брал толстую («общую») тетрадь, писал титульное название («Буря», скажем), исписывал две-три страницы и прятал в ящик. Таким образом я «написал» с десяток «романов», ни разу не вернувшись к начальному варианту. Инструкция оказалась непригодной, по крайней мере, для меня.

Намного лучше пошло со стихотворениями. В девятом классе начал писать их, достаточно неожиданно. Заметив заинтересованность одноклассника Володи Малюка красивой девушкой по фамилии Лупета (где ты, Люба, ни разу после школы не встречал тебя), я набросал несколько строк: «Сидить Малюк і носом крутить. Дивись, а то закрутить вона тебе, Й не будеш пам’ятать себе». Стишок, как видите, примитивнее не бывает, однако его неожиданный успех у одноклассников спровоцировал меня на продолжение и длительное вдохновение. А главное, моя соседка по парте и мой главный эксперт в литературе Нина Нестерова (уж очень начитанная была девушка) дала «добро»: «Пиши, у тебя получается».

Оказалось, что более эффективного способа вызвать заинтересованность девушек к своей скромной персоне, чем стихотворения, не существует. Напишешь четыре-пять строк, перебросишь девушке эту бумажку на соседнюю парту — и о, ес! она уже твоя. Поэтому не приходится удивляться, что поэты у нас балованные. До сих пор для меня непонятным остается, зачем девушки, женщины стихотворения пишут (а в настоящее время их среди поэтов, кажется, уже большинство)? Это же они любят ушами, это они уязвимы к словам и звукам, а наш брат все больше глазами хлопает, картинку на лету схватывает.

О ГЕНИАЛЬНОСТИ

Поступив на филологический факультет Киевского университета, я обнаружил, что практически все мои хлопцы-однокурсники пишут стихотворения. Некоторые меня просто ошеломили, собственные творения на их фоне показались чем-то неумелым и непутевым. К тому же имел неосторожность сообщить однокурсникам, что собираюсь стать журналистом (действительно, на филфак пошел только потому, что поступить на журналистику после школы было нереально). Сразу меня записали в «серяки». Какая журналистика — вещь по определению убогая и бесперспективная. Здесь все гении собрались, мирового калибра, а он...

Весь первый курс я находился на социально-художественном дне, что, в конечном итоге оказалось хорошей школой: с тех пор я никогда не примерял на себя маску «гения, бессмертного» и никогда не возвышал себя над другими.

В конце первого университетского года собрали писательский съезд нашего курса (именно съезд, амбиции были те еще). Меня допустили к участию как массовку — чтобы слушал, внимал и восхищался. Под занавес собрания я робко попросил разрешения прочитать одно из своих стихотворений. Заулыбались — и он туда же! — однако милостиво позволили. Я прочитал стихотворение «Церковка», построенное на фольклорной образности («Через мене дерево несено здалека...».). Нужно отдать должное Василю Шкляру (да, тому самому, сегодня широко известному писателю) — он сразу поднял руки и провозгласил: «Гениально!». Так я узнал об особенностях работы социального лифта, который может вынести тебя наверх за считанные секунды.

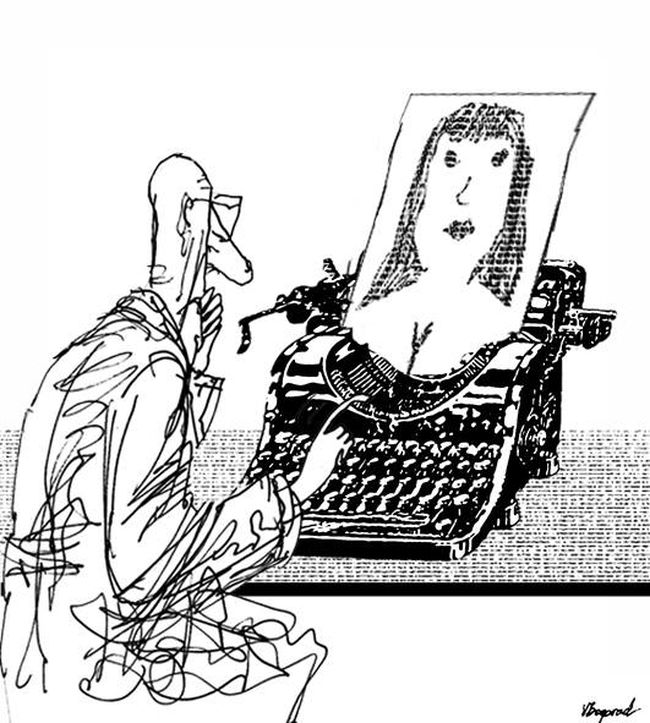

РИСУНОК ВИКТОРА БОГОРАДА

Стихотворения перестали выходить из меня ровно через месяц после бракосочетания и свадьбы. «За ненадобностью!» — как четко сформулировал один из моих знакомых. Мой опыт говорит в пользу версии о том, что поэтическими инстинктами руководит биологическая (или физиологическая) потребность. После поэзии пошла проза. В виде коротких рассказов, новеллок. Однако амбиции у меня тоже были немаленькими — либо я буду писать на уровне Василя Стефаника и Ивана Бунина (до сих пор мои любимые писатели), либо не нужно заниматься этим вовсе.

Итак, на четвертом курсе я начал писать критику, и тут же был коронован однокурсниками как «первый критик» — в мировом, конечно, масштабе. Амбиции спровоцировали мой — как уже кинокритика — выход на самый авторитетный в те времена московский журнал «Искусство кино». Решил: если меня там не будет — с критикой придется прощаться. Как ни странно, уже через два года меня начали печатать в этом журнале. Объяснив, что я пишу на должном литературном уровне. Следовательно, среда, в которой я вращался в университетские годы, воспитала во мне и амбиции (здоровые, хочется думать), и упрямство, и литературный вкус.

В ЛИТЕРАТУРНОМ ТЕАТРЕ

Первым писателем, которого я увидел в своей жизни, был Микола Бажан. На каком-то собрании в Октябрьском дворце я увидел его, живого классика. И прикипел глазами: сам небожитель! Микола Платонович подошел к автомату с газированной водой, поставил стакан и вбросил копеечку. Однако вода не пожелала поддаваться классику. Бажан удивленно посмотрел, позаглядывал-потрогал, а потом как врезал кулаком — и вода полилась. Так я узнал, что и великим ничто человеческое не чуждо.

Позже я много лет прожил в доме писателей (РОЛИТ называется), на бывшей улице Ленина (теперь Хмельницкого). В квартире моего тестя Микиты Шумило. Знал и видел многих литераторов. Общее впечатление: нередко это не только выдающиеся писатели, но и супероригинальные личности. Лина Костенко, Микола Винграновский, Дмитро Павлычко, Иван Драч, Олесь Гончар, Василь Земляк...

Быть может, самое сильное впечатление производил Грыгир Тютюнник. Он часто бывал в нашей квартире. Как-то я спросил его, читал ли он какое-то там произведение. Он ответил, что читает мало — чтобы не влияло на его собственную работу. Действительно, он жил своими жизненными наблюдениями, прежде всего деревенскими. Очень любил не просто рассказывать, но и показывать своих героев. Из тех же миниспектаклей и вырастали его несравненные рассказы и повести. Он мог, мне кажется, и актером быть — как Василий Шукшин, которого Грыгир любил и уважал. Вообще, я заметил: хороший писатель, как правило, замечательный актер, имеющий собственный минитеатр...

Ой, уже не хватает места. Мем-стории о писателях продолжу в следующий раз.

Выпуск газеты №:

№4-5, (2016)Section

Культура