Кшиштоф ПЕНДЕРЕЦКИЙ: «Жизнь значительно больше, чем музыка»

До самого приезда профессора в Киев слухи о его концерте в Национальной филармонии Украины казались несбыточной фантазией загадочной украинской души, которая таким образом (сам Пендерецкий! классик и легенда! здесь!) пытается спастись от жуткого кошмара пребывания здесь и сейчас.

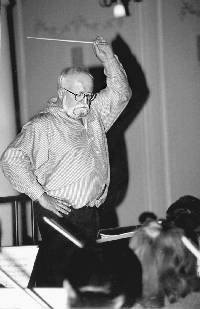

Такое объяснение показалось мне более правдоподобным, чем сама возможность увидеть Пендерецкого за дирижерским пультом в Киеве, и не потому, что это так уж невероятно, а потому, что слишком похоже на сбывшийся сон. На концерте прозвучало его «Credo» — это было шестое исполнение произведения в мире и первое, которым дирижировал сам профессор. Перед концертом корреспонденту «Дня» посчастливилось встретиться с маэстро.

— Ваше имя до сих пор ассоциируется с музыкальным авангардом. А как бы вы сами охарактеризовали свой стиль?

— Моя музыка с самого начала была иной: и отличной от западного авангарда, и не похожей на польский. Собственно, период авангарда в истории музыки был очень коротким: с середины 50-х до середины 60-х годов. Но что интересно, когда явление себя исчерпало, люди, поднявшиеся на его волне, уже имели значительное влияние на музыкальную жизнь. В то же время они не смогли шагнуть дальше и только эксплуатировали то, что мы открыли в 50—60-х. Тем не менее их голос был настолько сильным, что создавалась иллюзия, будто это направление и далее господствует.

Я пишу в своем собственном, индивидуальном стиле и не очень углубляюсь в проблемы дефиниций. Для меня важно, что моя музыка узнаваема. Возможно, потому, что она — это именно мое ощущение мира. Ее мелодические особенности — это особенности моей индивидуальной экспрессии. Я не способен (да и не хочу) говорить на каком-то другом языке.

Во времена бурь и волнений 60-х я сознательно пытался вернуться к традиции, к большим музыкальным формам. Поэтому сейчас я — последний из могикан, композитор, который обращается к таким жанрам, как симфония, оратория. Это «болезни», которые уже вышли из обихода. Я же считаю, что симфония возродится в будущем тысячелетии. Начнется возврат к большим формам.

А что касается стиля... Писатели ведь тоже используют одни и те же слова, но произведения одного читают, а книги другого покрываются пылью в книжных магазинах. Казалось бы, у Маркеса все очень просто написано — но есть нарация. Мы, авангардисты, уничтожили музыкальную нарацию, пытаясь в междометии сказать то, что раньше передавалось целым предложением. Нарация, большая форма, господствовала в ХIХ ст. (вспомните великих романистов — Толстого, Достоевского, Томаса Манна, по традиции сюда же можно отнести и Пруста).

Нарация — это то, что сейчас присутствует, как мне кажется, в моей музыке, ибо это попытка рассказать о чем-то свободно и неспешно. Например, «Credo» в мессе, как правило, длится не больше 20 минут, я же написал свое «Credo» на час. Это было моей внутренней потребностью высказать то, что я ощущаю как верующий человек. Потребность в нарации будет возрастать, поскольку с каждым годом человек живет все дольше и у него появляется время на осмысление бытия.

— Вы много пишете музыки по заказу, например, к 850-летию Москвы вы написали «Славу Святому князю Даниилу Московскому». Что нужно для того, чтобы профессор Пендерецкий взялся за заказ?

— Меня это просто должно заинтересовать.

— Вас заинтересовал юбилей Москвы?

— Да, я часто туда ездил, у меня там много приятелей. К тому же меня привлекает православная музыка. Мой отец — украинец, он родился на Станиславщине в Рогатине, а в 16 лет выехал в Дембицу. Он сам греко-католик, и когда я был маленьким, отец всегда брал меня с собой в церковь. Так что интерес к православным хорам у меня еще с детства.

— Тогда, пребывая в Москве, вы отметили высокий уровень российских оркестров. А каково ваше мнение об оркестрах в Украине?

— Это мой первый опыт общения с украинским оркестром (речь идет о Симфоническом оркестре Национальной филармонии. — Л.Г.), и я могу отметить высокий профессионализм музыкантов. Особенно сильное впечатление на меня произвели ваши чудесные хоры — «Думка» и хор мальчиков музыкальной школы им. М. Лысенко. Дети пели так хорошо, как будто они всю жизнь исполняли мое произведение.

Я никогда до этого не сотрудничал с украинскими оркестрами, так как попасть в Украину во времена Советской власти было почти невозможно: все культурные обмены осуществлялись только через Москву. Я хотел несколько раз поехать в Киев или Львов, но мне каждый раз отказывали.

— По какой причине?

— То говорили, что оркестр на гастролях, то в филармонии ремонт — предлогов можно найти массу.

— Вам нравится дирижировать свои произведения?

— Я считаю, что композитору не стоит исполнять свои произведения. Дирижировать должен кто-то другой. Он найдет в партитуре то, что композитору даже не приходило в голову, ведь при исполнении всегда интересует интерпретация. Я счастлив, что мои произведения дирижировали такие знаменитые дирижеры, как Караян, Орманди, Курт Мазур.

— А были ли неожиданные интерпретации, которые бы вас поразили?

— Да. Поскольку моя музыка 50—60-х годов оставляет много места для вольной трактовки, то произведение иногда звучало абсолютно не так, как я его придумал. Однажды я даже не узнал свое детище. Дело в том, что тогда я, как и многие авангардисты, применял другой принцип нотации, а сейчас вернулся к традиционному. Причем пишу очень тщательно, почти не оставляя места для интерпретации.

— Такая кропотливая работа над партитурой — это следствие горького опыта?

— Безусловно. Я хочу, чтобы мою музыку исполняли так, как я ее написал.

— Как вы относитесь к переводам либретто опер?

— Я никогда не соглашался, чтобы переводили мои оперы, ибо считаю, что в опере музыка и текст — это одно целое, одна мелодия. К примеру, я когда-то слушал «Бориса Годунова» по-венгерски или «Дон Жуана» по-японски — это звучало смешно! Можно перевести слова, но интонации — непереводимы. Оперы нужно исполнять только в оригинале. Но лично я считаю, что оперы можно писать не на любом языке. Например, у меня нет ни одной оперы на польском языке, потому что, несмотря на то, что это мой родной язык, я думаю, что в нем слишком много согласных, и оттого он звучит немузыкально.

— Каково ваше отношение к электронной музыке?

— Когда-то я писал много электронной музыки — это были произведения для театра, кино. Но чисто электронных произведений у меня только два. Как человек, который играет на инструментах, я допускаю что в будущем могут появиться новые инструменты, но не думаю, что их развитие, да и музыки вообще, пойдет в электронном направлении. Поскольку электронная музыка — все равно что пластмассовая женщина.

— Какие, на ваш взгляд, главные уроки жизни?

— Это вопрос очень философский. Я не занимаюсь только музыкой. Я еще написал книгу, в которой попробовал поразмышлять над проблемой конца тысячелетия. А от суеты меня спасает увлечение ботаникой, в последние годы это мое самое важное дело. У меня свой сад, в котором 1400 сортов растений. И нынешнее свое занятие музыкой я трактую как способ содержать мой сад. Ибо я понял, что жизнь значительно больше, чем музыка. Для меня очень важна эта связь между написанием музыки и посадкой деревьев: все дело в воображении. Есть деревья, которые растут 50—60 лет, поэтому необходимо смотреть наперед, иначе будет не сад, а хаос. Порядок, стройная мысль должны быть и в саду, и в музыке.

Деревья меня очень успокаивают, так как я наверняка знаю: если меня не переживет музыка, то мой сад меня переживет. Во всяком случае, на 50 лет мой след останется. Конечно, если не придут варвары и не уничтожат и деревья, и музыку.

— Помните эксперименты, когда пытались доказать влияние музыки на растения? А вы своим деревьям ставите свою музыку?

— На всякий случай я этого не делаю. А вдруг повредит?

Благодарим Польский институт в Киеве за содействие в организации интервью.

СПРАВКА «Дня»

Кшиштоф Пендерецкий родился в 1933 году в Дембице (Польша). Автор четырех опер, композиций для симфонического оркестра, ораторий, а также концертов и камерных произведений, написанных для выдающихся музыкантов мира — Мстислава Ростроповича, Зигфрида Пальма, Исаака Стерна и других. В 50-х годах маэстро стоял на радикальных позициях музыкального авангарда («Полиморфия», «Флуоресценция»), которые в 70-х сменились возвращением к традиции, ad fontes. В последнее время музыковеды и критики называют Пендерецкого «постромантиком». В 1997 году маэстро опубликовал книгу «Лабиринт времени. Пять лекций о конце века». 2 апреля почетному доктору 17 университетов и академий Кшиштофу Пендерецкому вручено почетный докторат Национальной музыкальной академии Украины имени Петра Чайковского.