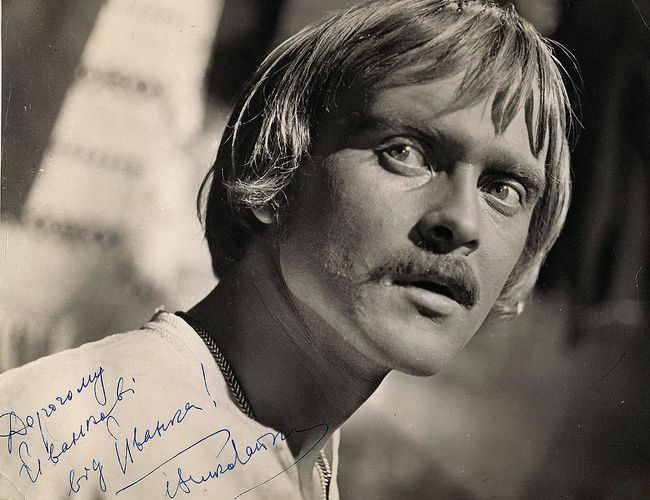

Магия Ивана

Актеру и режиссеру И.Миколайчуку сейчас исполнилось бы 76 лет

Еще мог бы жить... И можно представить, как бы шел он в свой день рождения, 15 июня, по родным Чорторыям (это Буковина) и ласково и учтиво здоровался с земляками. Приглашая их к столу. Он же так мечтал накрыть стол — чтоб на пол-Украины, от Киева до тех же Чорторыев (ничего себе название, не так ли? Фантастика и магия в одном словообразе)...

ПРОВЕРЬТЕ СВОИ ЧАСЫ

Для моего поколения он был актером магического пошиба. Носителем вполне конкретной эстетики и этики, которые направляли нас вглубь народной культуры, к познанию себя как единого народного души и тела.

Я познакомился с ним в конце 1979-го, когда он работал вместе с Иваном Драчом над литературным сценарием о композиторе Николае Лысенко. В Ирпене, в Доме творчества литераторов. Они сходились в доме Драча, где был роскошный стол с настольной лампой под зеленым абажуром. Сократовское чело поэта и сценариста, стопка новых книг... От Миколайчука мне нужно было всего лишь интервью для московского журнала «Искусство кино» (правда, аж в 25 страниц машинописи!). А оно как-то не складывалось. Хотя я получил от редакции дерзкую, как для времен запретов, возможность поговорить о «Поэтическом кино» и его судьбе...

Запомнилось, что И.Миколайчук говорил о будущем фильме (а заказал им с И.Драчом сценарий режиссер Тимофей Левчук) как вероятно свой: «Тимофей может и передумать...» Иван Васильевич как раз закончил свою первую режиссерскую картину «Вавилон ХХ» и многое примерял на себя... «Да мне, — говорил он, — сделать хотя бы один эпизод, когда гроб Шевченко привозят в Киев...»

Смерть была его темой, его материалом уже с первой роли в «Тенях забытых предков». Помните финал, когда мертвое тело Ивана Палийчука сотрясается от движений соплеменников на похоронах. Затем он играл роль Поэта в ленте «Проверьте свои часы» по сценарию Лины Костенко и Аркадия Добровольского. Ставил фильм тогдашний дебютант Василий Илляшенко. Поэт шел на войну и погибал.

В эпизоде похорон своего героя Миколайчук решил попробовать, как оно там, в гробу. И попросил режиссера, чтобы тот позволил «в натуре» улечься в гроб. Более того, еще и крышку закрыли, гвоздями прибили и в могилу опустили. Еще и несколькими лопатами землицы сверху притрусили. Все это камера засняла.

В эту историю я как-то не очень поверил. Однако Илляшенко заверил: все так и было. «Вытянули гроб из могилы, отодрали гвозди. Иван лежал бледный, как мел. Спрашиваю у него: «Ну, Иван, еще дублик?» «Нет, — говорит, — достаточно».

Кстати, фильм Илляшенко не дали закончить. Комиссия аж из самого ЦК партии нашла в отснятом материале немало зловещих, даже враждебных социалистическому укладу нюансов. Режиссера вместе с директором Киностудии им. А. Довженко Василием Цвиркуновым вызвали на самый верх, на Политбюро, и дали взбучку (сам Петр Шелест, тогдашний партийный «президент»). Так сказать, сверили часы с партийными «тикалками» — и не сошлось.

Было дано указание фильмовый материал сжечь. Что и было сделано. А ленту начали с нулевой отметки — с другим режиссером, Леонидом Осыкой (в итоге появилась нерядовая картина «Кто вернется — долюбит»). И с другим исполнителем главной роли, поскольку Иван Миколайчук категорически отказался сниматься — в знак протеста против такого надругательства. И Лина Костенко потребовала изъять ее фамилию из титров... Вот такая история... В любых обстоятельствах находятся люди, которые не говорят о чести и достоинстве, а просто поступают так, чтобы это выглядело совестно, чтоб не было стыдно потом — через годы и десятилетия.

РЕАЛИЗМ — МАГИЧЕСКИЙ

Миколайчуку интересна была не смерть сама по себе, а ее магическая, обрядовая компонента. Кино 1960-х отыскало эту компоненту и уже ее держалось. Обряд вобрал в себя колоссальную традицию познания народом фундаментальных проявлений жизни и смерти. В уже упоминавшемся финале «Теней...» смерть, покойник включены в обряд, который тем самым и выполняет объединительную, интегральную функцию.

В коммунистической мифологии смерть большевистского героя была, как правило, жертвенной — во имя коллектива, движущегося в светлую, взлелеянную в мечтах будущность. Отсюда патетика, пластичная и звуко-шумовая выпруженность. В «Украинском Поэтическом» (а точнее — Мифопоэтическом) кино смерть отнюдь не патетическая, не пафосная — скорее, будничная, рутинная вещь. И только человек может немного переформатировать сам момент смерти, придав ей признаки обрядовой магии.

Скажем, когда в «Вавилоне ХХ» погибает Поэт (Анатолий Хостикоев), около него появляется сам Иван Миколайчук в образе сельского мудреца Фабиана и произносит несколько патетические слова о неординарности гибели поэта. И Рузя в личине актрисы Раисы Недашкивской точно так же поджидает смерть односельчан, чтобы тут же придать ей соответствующие обрядовые рамки. Однако это некий персональный акт или акция, которые не сотрясают небеса. И тот же Фабиан, роя могилу на кладбище, сразу готовит и вторую...

Наше общение в Ирпене происходило через пять с лишним лет после того, как пленум украинского ЦК своим постановлением закрыл «Поэтическое кино», определив его основной «недостаток»: этнографизм, увлеченность древностью. То есть, читай, националисты, поскольку любят свое, а это противно душе коммунистов, которые любили весь мир, от «молдаванина до финна», от негра «преклонныхгодов» до какого-то австралийского аборигена.

И потом — коммунизм строится на идеализированном образе будущности, а здесь какие-то доисторические реалии... Не подумали, правда, а почему вот этот «национализм» экранный так нравится зарубежным людям? Мысли не было, что направление это хорошо вписывается в эволюцию европейского и мирового искусства и литературы. Достаточно вспомнить, что европейский авангард начала прошлого века был точно так же поведен на всевозможных аборигенских культурах и их магиях, не случайно же в средине 1920-х даже возникло понятие «магический реализм», которое уже в 1960-1980-х крепко прилепится к латиноамериканской литературе, суперпопулярной в мире, и в нашем точно так же.

«ПОЕДЬТЕ В КИЕВ...»

Не раз обращалось внимание на то, что «Поэтическое» (или, опять же, Мифопоэтическое) кино выстраивалось на основе высокопрофессиональных литературных текстов Михаила Коцюбинского, Николая Гоголя, Василя Стефаника, Василя Земляка и других, то есть текстов, где народная культура была проработана усилиями сугубо личностными. Да и потом — магистральным сюжетом здесь является поединок отдельно взятого человека против патриархального коллектива. В «Тенях...» Иван восстает против незыблемого патриархального канона о родовой мести. «Камінний хрест» Леонида Осыки, «Вечір на Івана Купала» Юрия Илленко и другие шедевры отечественной кинопоэзии имеют созвучные мотивы. А вот сие так же не нравилось партийным бонзам — потому что нутром чуяли «подлянку» кинематографическую. Коммунистическое общество было же патриархальным, с вождем и незыблемостью канонов коллективного поведения, даже коллективных снов.

Миколайчук поражал точностью своих рефлексий, понимания культурного национального и мирового контекста. Именно он объяснил мне значение украинского барокко и ее народной составляющей для «Поэтического кино»: избыток пластики, избыток психологического напряжения (в сценариях Миколайчука, к сожалению, нереализованных, есть этот мотив — человек готов сойти с круга общепринятой жизни, однако не отдаст свою личную суверенность).

Художник искал определений природы своего творчества. Барокковыми были Гоголь и Булгаков, которые повлияли на тот же южноамериканский роман (Г.Г.Маркес, М.Астуриас, А.Карпентер...), которым мы все тогда зачитывались. И Андреевская церковь в Киеве. Миколайчук зачитал мне вслух интервью с Карпентером, где тот говорит о влиянии Гоголя на латиноамериканцев. «Не знаете, кто такой Гоголь? — спрашивал писатель у журналиста. — Тогда поедьте в Киев, посмотрите на Андреевскую церковь. И вы узнаете все о нашем романе и его источниках...» Зачитывая эти слова, Иван Миколайчук весь светился. И говорил о том, что вот же украинских кинематографистов обвиняют едва ли не в хуторянстве, в националистической обособленности, а за рубежом это видят и чувствуют по-другому. Мы существуем в большой культурной традиции колоссальной потуги — не за это ли и бьют? Ведь власти куда более приятны украинцы в образе незамысловатых хохлов, «братів незрячих, гречкосіїв», которые существуют в некой «зоне оседлости» на мировых маргинесах.

Иван Миколайчук — человек мировой культуры, и он это не только декларировал, но и воплощал в своей практике художника. Дай, Боже, понять это сегодня, особенно тем, кто без умолку балясничает о «европейском выборе». Самые выдающиеся украинцы-художники давно уже в Европе и мире, разве не так?

А определенная магия вокруг имени Миколайчука продолжается. Вот же на днях ушла из жизни однокурсница Ивана Васильевича Ада Волошина. Несколько лет, как 15 июня покинул нас Юрий Илленко, породив мистическое ощущение того, что неспроста оно все так...

Где же вы видели, чтобы у талантливых людей было что-то спроста?

Выпуск газеты №:

№102-103, (2017)Section

Культура