«Постигая музыку Булеза, мы постигаем себя»

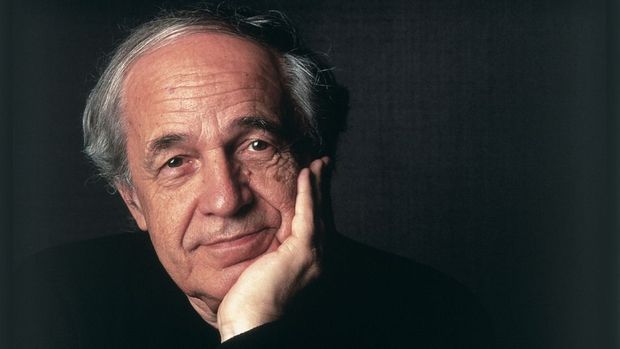

В среду, 1 июня, в киевском Доме актёра прошёл концерт фортепьянной музыки выдающегося французского композитора Пьера Булеза (1925–2016). Для украинской концертной жизни такое событие – огромная редкость. Я попросил столичного пианиста Евгения Громова, сыгравшего основную часть программы, рассказать о том, почему Булез – сложнейший и все еще малоизвестный у нас композитор – необходим нам.

- Вы – едва ли единственный в Украине последовательный исполнитель и пропагандист произведений Булеза. Почему вы настолько сосредоточены на этом авторе?

- Булез для меня – одна из вершин и ключевых фигур в европейской музыке ХХ века. Проблема заключается в том, что его сочинения предельно сложны для восприятия и, тем более, для исполнения. Они потрясающим образом скомпонованы, однако те интеллектуальные усилия, которые исполнитель и слушатель должны предпринять для осознания произведений подобного рода, на порядки выше, чем аналогичные для рядового филармонического концерта академической направленности. Для того, чтобы отдать себе полный отчёт об уровне этой композиции и адекватно оценить его, необходимо пройти весь тот путь, который прошёл сам автор, начиная от Дебюсси, Стравинского, Бартока, через Новую венскую школу – Шёнберга, Берга и Веберна (кстати, именно Булез фактически ввел их в концертный обиход), Вареза, Штокхаузена... Учитель Булеза, признанный французский композитор Оливье Месьян, считал его гением, когда тот был еще студентом его класса и автором всего лишь нескольких работ. "Боюсь, однако, что после Шопена, только с появлением Булеза мы видим трансформацию фортепианной музыки. Булез использует резкие скачки всей ладонью, атаки снизу, обладающие невероятным электрическим динамизмом. Это совершенно преобразует звучание рояля и никогда не делалось раньше". (Клод Самюэль, «Беседы с Оливье Месьяном»). Известен анекдотический случай: в 1949 году Месьян попросил свою ученицу, соратницу (и по совместительству жену), пианистку Ивонн Лорьё, сыграть раннюю Вторую фортепьянную сонату Булеза, то она, увидев партитуру, растерялась и просто расплакалась – это при том, что была опытной исполнительницей в области именно современной музыки. Но справилась, в конце концов, блестяще.

Булез был не только композитором, но ещё и проницательным музыковедом, уникальным во многих отношениях дирижёром, учёным, общественным деятелем и даже арт-менеджером. Ведь тот же Центр Помпиду, IRCAM (Институт исследования и координации акустики и музыки), Cité de la musique (Город музыки) в Париже появились во многом благодаря его усилиям и авторитету. Знаменитый французский ансамбль Ensemble Intercontemporain также основан им для пропаганды новейших тенденций в музыке. По уровню дарования и разносторонности интересов он вполне сравним с титанами эпохи Возрождения, и это отнюдь не преувеличение.

- Что он сделал именно в композиции?

- К примеру, в прошедшем концерте я дважды исполнил его Третью сонату. Немецкий музыковед Герман Данузер назвал её «фрагментом к главному сочинению ХХ века». В ней соединены несколько на первый взгляд, казалось бы, несоединимых вещей. С одной стороны - абсолютная сериализация письма, в максимальной степени детерминированный язык, где все параметры музыкальной ткани строго предопределены на уровне тематизма и микроструктур (тропов, точек, блоков). Это предельно структурированное высказывание; а с другой стороны композитором запускается ряд случайностных процессов и явлений, что даёт возможность форме каждый раз преображаться и дышать. Это, по сути, книга структур, огромных подвижных листов (наподобие «Книги» гения поэтического модернизма Стефан Малларме), на которых записаны определенные фрагменты в виде созвездий и чётко очерчены пути их продвижения. И в зависимости от того, каким образом ты эти фрагменты комбинируешь, многие параметры языка в свою очередь также подвергаются изменениям (особенно темповая шкала). При этом часть факультативных структур в скобках при исполнении могут быть опущены. Это можно сравнить с прогулкой по городу: можешь пройти той улочкой или этой, можешь сократить путь, нырнув в подворотню и пройдя дворами. Но в дворах темно и страшно, и ты ускоряешь шаг, а улица освещена, широка, и по ней ты фланируешь медленнее. То есть, в зависимости от выбора пути меняются как направленность векторов, так и траектория произведения в целом. Хотя карта города (партитура) всё время одна и та же. Булез приводил в качестве примера Венецию – там можно попасть в разные места различными путями и способами, а можно и заблудиться. Многочисленные петляющие толпы туристов яркое тому подтверждение. Визуальным аналогом здесь может быть также многоуровневая инсталляция или дерево, имеющие в своей основе некий неизменный жёсткий остов (каркас, ствол), но при этом отдельные гибкие элементы (ветки, листы) могут двигаться. В трёх Импровизациях на Малларме из гениального булезовского цикла «Складка за складкой» (1957-1989) дирижёр применяет жест в качестве ориентира, а исполнители получают от предыдущей к последующей Импровизациям всё больше инициативы и свободы для своих персональных реплик, степень импровизационности у солистов возрастает: начинают варьироваться ритм, динамика, ансамблевые моменты, возникают своеобразные поля неопределённости, некие сонорные туманные области. А дирижёр выступает лишь в роли рефери или арбитра. Данная техника получила название алеаторики (alea – случай). Но картезианский ум Булеза не позволял ему, в отличие от его современников, американца Джона Кейджа или немца Карлхайнца Штокхаузена, всё отдать на откуп случайности. Все этапы композиции у Булеза чрезвычайно продуманы и детализированы. Понятие случая введено им лишь на уровень морфологии. Отсюда и название – контролируемая алеаторика. Более того, он обосновал свои взгляды теоритически, написав две развёрнутых статьи на эту тему: «Алеа» (1957) и «Соната, чего ты хочешь от меня?» (1960)

- Ради уточнения прибегну к еще одной аналогии: получается, что в такой технике тебе как бы предлагают теорему, результат которой известен, но ты волен доказать его множеством разных способов?

- По сути дела, да. Но в отличие от теоремы, результат здесь тоже поливалентен. Есть сразу несколько его вариантов, и все они истинные.

- Потрясающе.

- Вот потому, кстати, Третью сонату и надо играть хотя бы дважды на протяжении концерта в разных версиях. Я выбрал прямую и ретроградную в данном случае, попытавшись максимально перестроить форму как на микро-, так и на макроструктурных уровнях. Но при всём этом ты остаёшься в рамках одной принципиально открытой формы и поэтики. И ещё один важный момент - особая концепция времени. Его постепенное рассеивание и как следствие – полное уничтожение. По словам одного из компетентных слушателей, при прослушивании (особенно повторном) Третьей сонаты ощущение времени у него исчезло вовсе. Произведение теряет раз и навсегда установленную траекторию движения от начала (экспозиции) через развитие (разработку) к завершающему разделу (реприза и кода). Возникает ощущение пространства-времени, момент-формы, а это уже близко к дзен-буддистским постулатам. Тут возникают также прямые ассоциации с наукой, теорией относительности. Да собственно Булез (следуя заветам Веберна и Месьяна) и вернул музыку в лоно науки, где та пребывала еще со времён античности в пифагорейства, полностью освободив её от позднеромантического потопа сознания, широковещательных излияний и эстетики декаданса.

Подобного рода партитуры – некий вид музыкальной Одиссеи или «Путешествия на край ночи». Процесс здесь гораздо более важен, чем конечный результат. Булез даже ввел понятие «движущегося универсума». Это как в жизни – непонятно что откуда возникает и куда исчезает. Ты никогда не бываешь один и то же в каждую последующую минуту. Тут всё зиждется на непредсказуемости, уникальности, красоте и неповторимости момента. Вообще наш дискурс переходит здесь из специфически музыкальных категорий в философские: совершенно иное понимание времени и бытия – скорее даже восточное в своей основе, но с ярко выраженными галльскими чертами…

- С приложением декартовского, рационального интеллекта?

- Безусловно. И, пожалуй, Булез оказался в этом плане последним из могикан. То, что происходит сейчас в русле актуального музыкального процесса в Европе, нечто гораздо более простое по своей сути и проблематике. Все-таки с масштабом личности Булеза и некоторых его коллег-сверстников (Штокхаузена, Лючано Берио, Яниса Ксенакиса…) сейчас никто не сравнится.

- Слушая эту музыку, я поймал себя, в том числе, и на том ощущении, что она могла родиться только после таких тотальных катастроф, которые постигли человечество в середине прошлого века – когда, как следствие, рухнули старые идеалы, самоуничтожились многие иерархии.

- Отвечу цитатой: «Эволюция музыкальной техники всё в большей и большей степени является постижением отношения к постоянно открываемому миру и напоминает состояние бесконечной революции. Моим реальным мотивом в сочинении этого произведения явилось более глубокое проникновение в эту точку зрения» (Булез о Третьей сонате, 1986). В музыке Булеза есть критическая масса преодолённого или уведённого внутрь отчаяния, остранения, полное отсутствие постмодернистского и славянского утешательства. Моцарт невероятно глубок, но известная поверхностность восприятия его музыки всё же допускается или даже зачастую приветствуется. А вот искусство Булеза (да и авангарда вообще) не оставляет слушателю такой возможности. Ты будешь постоянно ощущать дискомфорт, если не настроен должным образом. Несмотря на всё вышеизложенное, его музыка – о нас, живущих здесь и сейчас; постигая ее, мы постигаем и себя. Притом так, как это не было бы возможным с другим автором. Результат здесь стоит затраченных усилий, во всяком случае для меня.

- В заключение: похоже, при всей значимости наследия Булеза, его музыка в Украине остается уделом энтузиастов, одиночек.

- Да, это искусство всё ещё не оценено по достоинству. Он был великим стилистом. Одно только это обстоятельство чрезвычайно сужает круг ценителей его творчества. Но усвоить его просто необходимо. Сейчас многие говорят о том, что надо бы интегрироваться в Европу. Так вот чтобы в неё интегрироваться, всем нам необходимо пройти соответствующий путь, в том числе и прежде всего на уровне воспитания отдельно взятого индивида, сумма которых как раз и составляет гражданское общество. Музыка, даже столь сложная – неотъемлемая часть такого воспитания, другое дело, что ценителей и желающих разобраться в нём действительно единицы, но они есть, и постепенно их количество становится всё значительней. Приходят невероятно одарённые молодые люди (композиторы, исполнители, музыковеды). Лично я, в меру сил и своих скромных возможностей, пытаюсь собственным примером приободрить их, проконсультировать по интересующим их вопросах, предложить ноты, записи, позаниматься с ними, помочь дельным советом… А дальше, как гласит приписываемая Марку Аврелию крылатая фраза – «Делай, что должен и будь, что будет!»

Section

Культура