«Поствлюбленность – это тяжелое состояние», –

считает художник Виктор Рыбачук, который 10 лет назад инициировал создание винницкого объединения художников «Эскадрон»

Первая коллективная выставка «Эскадрона» с успехом прошла в Виннице в апреле 1989-го. Затем — Одесса, Донецк, Киев, Женева, Мейран, Марсель, центр творческих фестивалей во французском городе Ле-Тук... За короткое время талантливые художники крепко встали на собственные ноги, смогли идти самостоятельно. Выставка в Виннице в мае 1992-го стала для «Эскадрона» прощальной.

Костяк группы образовали одессит Александр Мельников, киевляне Владимир Корсун и Сергей Шулима, винничанин Виктор Рыбачук. К ним вскоре присоединились и другие художники: Евгений Щукин (Одесса), Виктор Гаранин (Харьков), Александр Охапкин (Александрия), Юрий Климентьев (Кишинев), винничане — Виктор Штельмах, Александр Калишер и другие. Кто-то надолго, кто-то — на одну-две выставки.

Одна из главных фигур группы — Виктор Рыбачук. На сегодняшний день в его заделе около двух с половиной тысяч полотен, которые разлетелись по многим частным коллекциям и музеям мира. Персональные выставки в престижных отечественных выставочных залах, в галереях Швейцарии, Швеции, Франции, Словакии. Художник сам признает, что его становление начиналось с «Эскадрона». Это и обусловило вопрос, с которого начался наш разговор.

— Виктор, что стало первым толчком к объединению художников в 1989-м?

— Кому-то это покажется смешным, но то была комсомольская инициатива. Один из винницких комсомольских работников предложил нам, неизвестным молодым художникам, организовать коллективную выставку в Польше. Грех было отказываться, и мы стали свозить картины в Винницу. Но на конец 1988 года любопытство с польской стороны пропало, и картины застряли в моей мастерской. Развозить их снова по домам не хотелось, и мы решили объединиться. В залы Союза художников путь нам был закрыт, поэтому первая экспозиция открылась в просторном недостроенном помещении туристского клуба. Резонанс превзошел все надежды. На том этапе самому невозможно было пробиться: будучи не последними в том же художественном институте, мы были «бесперспективными», а если точнее — то просто безродными. В «Эскадроне» не было ни одного сына художника — все мы были «детьми Горбачева»: ибо именно во времена его «правления» стало понятно, что система пала, и можно попробовать пробиться. До этого существовали выставкомы, вечное стояние с картинами в очередях. Больше одной картины у нас никто никогда не взял бы, поэтому мы искали любую лазейку.

Что-то подобное «Эскадрону» тогда образовывалось в Одессе, появилась киевская группа «Совиарт», позже — «Заповедник искусства» и другие, но никто из нашего поколения не может сказать, что у них не было возможностей.

— Каким было твое первое впечатление от прорыва на Запад?

— Первая выставка во Франции в 1991 году вызвала определенное удивление. Интересовались, возможно, не столько моим искусством, сколько мной как представителем государства, но все картины с выставки раскупили. Теперь это уже трудно себе представить, хотя по уровню мои работы не стали хуже. У каждого покупателя есть «синдром Ван Гога»: купить за пять марок, чтобы потом продать за пять миллионов. Покупатели прекрасно понимают: когда я умру в своей стране неизвестным, то деньги будут выброшены на ветер.

— Как думаешь, беда в нашей провинциальности?

— В искусстве вообще нет провинций. Недавно в Черновцах меня поразили скульпторы Вирста и Салевич, они мне показались интереснее тех, что я видел на выставках в Голландии или Германии. Но их произведения еще в гипсе, а не в экспозиционном материале. Они бывали за границей, имели там заказы и выполняли их, но — как украинцы — получали мизерную оплату. Даже на то, чтобы показать свое искусство в столице, нужны средства, а они их просто не имеют. Когда я смотрю на работы Салевича, мне становится страшно, что они останутся только в этюдах. В столице все же больше шансов реализовать свои замыслы, потому что все под рукой — и пресса, и музеи, и люди, которые интересуются искусством и могут что-то заказать. Однако столица имеет и плохую тенденцию: если художник выпадает из вкусов, сформированных в Киеве, его просто «не пускают». Поэтому многие из региональных художников пытаются работать не с Киевом: кто-то — с Москвой, как художники Харькова, Сум или Донецка, кто-то — с Австрией или Германией, как художники западного региона.

В мировых масштабах можно говорить о провинциальности Украины вообще, поскольку ею отмечены и обыватель, и власть, и художники, и писатели, и, наконец, дипломаты. На свою выставку в Турку я пригласил нашего посла, представителей всех постсоветских представительств, ибо я был первым украинским художником независимого государства, который делал персональную выставку в Финляндии. На флагштоках перед галереей — украинское и финское знамена. Приехали посол и торгпред России, министр культуры Финляндии, мэр города. А из украинцев — никого, хотя от Хельсинки до Турку час езды на машине.

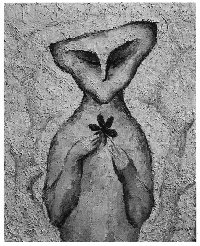

— Твои картины раннего периода — то был всплеск боли, страдания за человека в этом мире, между тем, твоя последняя серия «Портрет любимой женщины художника Р.» — это уже интеллектуальная игра. С чем связана такая метаморфоза?

— Чем больше включается рацио, тем меньше остается в сердце. Где-то внутри опустошаешься, становишься более спокойным, реагируешь на все с меньшей болью.

Хотя сегодня я изменился, однако ни от чего не отказываюсь, как не отказываются от первой любви. И когда я смотрю на женщину, которую любил — а ей было почти столько, как мне — то думаю: «Боже мой, хотя бы она меня не узнала!» Мы вспоминаем, какой она была тогда, как я будто случайно касался рукой ее колена и нас обжигало огнем... Но сейчас я уже ничьего колена рукой не касаюсь: меня это меньше интересует. Безусловно, что-то потеряно навеки.

В «Портрете любимой женщины художника Р.» и не может быть эмоций. Целую жизнь до тридцати пяти лет я шел к любви как к вершине. А теперь уже иду от любви. Я становлюсь более безразличным. Это тяжело — еще не было первого поцелуя, но уже известно, каким будет последний... «Портрет любимой женщины художника Р.» — это портрет моей жизни, моего отношения к жизни, поиск его формулы. Здесь действительно уже больше чего-то математического. Я хотел бы отобразить, как долго та женщина, которую я любил, поворачивала голову, как светились ее волосы в контражуре и как величественно спадали они с кровати. Но это уже не столько чувство, сколько его анализ.

Я сейчас постоянно работаю над этой серией, находясь, как говорится, в постлюбовном состоянии. Поствлюбленность — это тяжелое состояние, которое приходит уже после разлуки. Любовь прошла, и в душе осталась какая-то пустота. И ты понимаешь, что в этом нет ничьей вины. Остается просто благодарность всем, кто меня любил...

Выпуск газеты №:

№67, (1999)Section

Культура