Рыцарь образа жизни

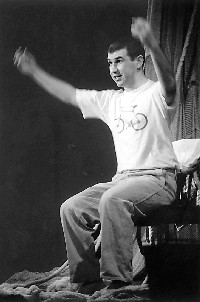

Интервью с обладателем премии «Золотая маска», актером, драматургом и режиссером Евгением Гришковцом

Биография Евгения как театрального артиста столь же нестандартна, сколь и его искусство. Родился и вырос в далеком сибирском промышленном городе Кемерово, там же закончил университет по специальности «русская филология». Специального театрального образования не имеет, однако еще в студенческие годы создал камерный театр «Ложа», который успешно существовал почти десять лет, покоряя один за другим многочисленные фестивали в России и за рубежом. После переезда в Калининград Евгений создал свои первые пьесы и моноспектакли. В данное время он — равно успешный драматург (премия «Антибукер» за лучшую пьесу, постановки его пьес в Москве и Екатеринбурге) и сценический исполнитель. То, что делает этот достаточно молодой человек, проникнуто настолько зрелым мастерством, что первый вопрос возникает сам собой:

— Были ли у вас учителя в театре или вы все постигали в одиночку?

— В Кемерово, конечно, театрального учителя не могу определить. Перед переездом в Калининград у меня был год общения с Москвой: формально я был студентом ГИТИСа, курса Бориса Юхананова. На самом деле я практически отсутствовал на занятиях, хотя довольно долго находился в состоянии диалога с Юханановым, длительного и крайне полезного для меня по самым разным причинам. Он предложил мне общение, которого я не имел никогда, вплоть до очень жестких ссор. Нас сейчас связывает подлинная дружба, он много важного открыл для меня, и хорошо, что это было в Москве. Но как учителя в полном понимании слова я его тоже определить не могу. Могу сказать так: в это время я примерял на себя жизненную модель, хотел увидеть хоть одну судьбу, которую можно было бы принять как возможную. В театре не нашел ни одной. Понятие учительства я все-таки в большей степени связываю с университетом и с литературоведением, но я стараюсь не обращаться к тем навыкам и к тому инструментарию, который там получил. Потому что живу совсем иначе.

— Как же появились ваши замечательные моноспектакли?

— Мой театр в Кемерово прожил всю судьбу маленькой провинциальной труппы — волшебство ее создания, полного счастья и успеха на фестивалях. Расставаясь с «Ложей», я оставался в известной степени не без, а после театра. Поэтому я сделал такую акцию прощания с театром: «Как я съел собаку». Я нисколько не заботился о том, что будет с этим спектаклем, буду ли я этим заниматься, живя в Калининграде, не делая ровно ничего, без всяких контактов с тамошним театром.

— С чего же начались ваши нынешние успехи?

— Я привез в Москву первую пьесу и совпал с огромным количеством молодых драматургов, которые мечутся по столице с этими пьесами, оставляют их завлитам, а потом получают бумажку: «Извините, ваша пьеса не входит в наши репертуарные планы». Я понимал, что этого нельзя делать, но тоже ездил и предлагал. Один мой друг-критик спросил: «Что ты сейчас делаешь?» Помню, я покраснел и испытал ужас перед тем, что сейчас скажу: «Я пьесу написал». Он мне ответил: «Это уголовно не наказуемо». Четыре дня, когда я предлагал свою пьесу, были самыми несчастными в моей жизни. Потом плюнул на это. Наконец, ее взял в работу Иосиф Райхельгауз в своей «Школе современной пьесы». Но к тому времени я уже успокоился, было все равно. Все эти приключения дали совершенно неожиданный результат — премию «Антибукер» спустя полгода после написания первой пьесы. Теперь мои «Записки русского путешественника» идут в Москве, вторая премьера по пьесе «Зима» состоялась в Екатеринбурге. А секрет в том, что просто в этот год, внутренне расставшись с театром и перестав беспокоиться, я зажил совершенно спокойно, размеренно, не торопясь. Ни Москва, ни Калининград мне не родные, меня там никто не знает и не дергает, я социально там не оформлен. Нигде никаких тревог.

— Имеет ли в таком случае значение географии как момента вдохновения?

— Мои спектакли невозможны в сибирском ландшафте. Это можно было сделать только со стороны. Калининград — идеальное место. Это оторванный от метрополии островок, история которого в составе России насчитывает 50 лет, там все приезжие. Люди там, когда собираются в Москву, говорят: поедем в Россию, по пути проезжают два государства — Литву и Беларусь. Очень странно. Главная новость у калининградцев — курс доллара. Их мало интересует, что происходит в метрополии. Меня это вполне устраивает. Там нет того нерва в автобусе или троллейбусе, когда кто-то обсуждает глаза и нос Ельцина или Путина. Для меня там присутствие могилы Канта или места, где родился Гофман, равно наличию петроглифов на скалах и курганов Сибирского ханства рядом с Кемерово. Мне — что эти курганы, что египетские пирамиды — безразлично. Я не знаю, где живу. Если бы я ро дился в Калининграде, в этом городе также было бы невозможно работать, потому что только родной город может так давить, мучить и быть таким невыносимым, оставаясь родным.

— Насколько сложно режиссировать самого себя?

— Это настолько естественное состояние, что я сейчас ощущаю себя абсолютно счастливым. Два года никому ничего не объясняю, не вру, не ору, не заставляю никого, представляете? Хотя у меня была небольшая труппа и чудесные отношения с ней; мир видел эти спектакли — они не были жестко режиссерскими, поскольку делались в коллективной импровизации. Я рассказывал истории, которые актеры, в свою очередь, пересказывали мне, а я помогал их фиксировать как редактор, но у них было свое отношение к тексту, была иная ответственность и, главное, возможность обращаться к собственному содержанию. Я два года даже на этом уровне никому ничего не объясняю и никого не обманываю, потому что любые объяснения актерам — обман. С моим глобальным замыслом режиссера я не смогу ознакомить никого другого, какие бы слова я ни находил. Сейчас я просто счастлив, и все предложения что-нибудь и с кем-то ставить мягко отвергаю.

— А есть ли четкая драматургическая основа у нынешних ваших спектаклей?

— Могу так сказать: я настолько привык к этому как к способу моей работы, что это точно не импровизация, и я не назвал бы это живым рассказом. Я знаю, что мне говорить, знаю тему, но это моя тема. Я структурирую в спектакле этот текст, у него есть очень ясная и абсолютно точно ощущаемая композиция. Тексты «Собаки» и «ОдноврЕмЕнно» были написаны после того, как я сыграл эти спектакли впервые, но по литературным законам — это не калька, не обработка записи с диктофона. Я с самого начала так работаю, у меня есть мои механизмы. Вообще, текст пьесы был необходимостью, ведь я остался без театра.

— На фестивале «Березілля», где украинский зритель впервые увидел ваши спектакли, концепция обозначена как ритуал, обряд. Каково ваше отношение к ритуалу?

— Теме ритуала я уделяю много внимания в спектакле «Как я съел собаку», где рассказываю, как служил на флоте. Ритуалы, армейские или флотские, имеют практическое начало, но, как правило, там заботятся о красоте их выполнения, а не о смысле. Фестиваль в известной степени — тоже ритуал. На «Золотой маске» много ритуального было. Или когда едешь в поезде Москва — Киев, совершаешь ритуал заполнения декларации, подачи документов. Даешь паспорт, человек берет и сличает — надо соответствовать фотографии, делать строгое лицо, а начинаешь хихикать. А таможенники и пограничники обижаются, что мы не в ритуале. А у нас свои ритуалы — мы играем спектакль, а у кого-то мобильный телефон зазвонил. Что такое, как не стыдно? Значит, человек не в ритуале.

— Какую роль в вашей жизни сыграл традиционный академический театр?

— Было сильнейшее впечатление в детстве, когда в Кемерово приезжал Малый театр, играли «Царя Федора Иоанновича» с Соломиным. В последнее время удовольствия нет. Честно говоря, я настолько не понимаю актеров, режиссеров и всех, кто этим занимается, почему они это делают, какие задачи перед собой ставят, что у меня никакого отношения к этому не возникает — ни гнева, ни раздражения. Я же вырос в городе, где театра не было. Если бы там был хороший традиционный театр, то, видимо, я начал бы с ним бороться и стал бы контркультурщиком. Это спасло меня от гибели, ведь многие нонконформисты так и погибли в борьбе с традициями. Кемерово — это остров в общем- то. А там мы сделали территорию для себя, остров на острове, чтобы как-то прожить. Занимались совершенно эгоистичным делом — поскольку не могли жить по-другому. Это и отзывалось в наших спектаклях, совсем не жестко.

— Ну, а экспериментальный театр, та же «Школа драматического искусства» Анатолия Васильева?

— У Васильева никакой радости не ощущается. Туда заходишь и попадаешь в эти белые стены, в абсолютно монастырскую чистоту — и все.

— Театральный опыт как- то помогает за пределами подмостков?

— Опыт и мастерство, которые приобретаются, когда делаешь спектакль, абсолютно не помогают в жизни. Вещь понятная, очевидная, но она меня огорчает все время. От этого житейски мудрее не становишься, тебя могут обмануть, обворовать на вокзале, к примеру. Взаимопроникновения нет, но в то же время отсутствие вообще внутреннего, содержательного на сцене — еще хуже... Из-за этого зачастую мне сейчас смотреть любые спектакли неинтересно.

— Что значит «неинтересно»?

— Мне неинтересно, что придумывают режиссеры, неинтересно самому что-то придумывать. Хочется увидеть человека, что ли. Человека не пошлого, не грубого, не глупого. По-моему, здесь никаких разъяснений не нужно. Есть же режиссеры в провинции, которые являются главными местными энциклопедистами, читают прекрасные лекции в университетах своих городов, при этом делают ужасные спектакли, страшно боятся постороннего взгляда, мнения приезжих людей... Много горя в театре. Когда я приехал в Москву, то обнаружил столько горя среди театральных деятелей, что просто был потрясен.

— В чем тогда счастье?

— Я знаю силу невероятного счастья, которое люди испытывают, когда они видят человека на сцене и узнают себя, когда слышат историю о себе. Вот это совершенно иная сторона. Мне кажется, что она в большей степени ведет к какому-то счастливому ощущению.

— Не приходилось ли жалеть о своем выборе в пользу сцены?

— Я часто вспоминал момент, когда надо было решать — идти ли мне в аспирантуру, на литературоведение, или заниматься театром. Из-за мимолетного успеха на фестивале в Риге я шагнул в театр, а мой сокурсник, которому я освободил место в аспирантуре, поступил туда и сейчас работает в Сиэтле по специальности. Я к этому моменту очень часто возвращался, будучи в Москве два года назад и с ужасом думал: «На фига, зачем, сейчас читал бы лекции в Сиэтле по серебряному веку...»

— Пытаетесь ли вы сейчас с кем-то наладить сотрудничество?

— Меня приглашали многие крупные театральные деятели — не буду их называть — написать им пьесу или сделать инсценировку, объясняли, что они хотят. Обращались ко мне, желая использовать мою живинку, чтобы я оживляж внес. А оно не получается. Я по-честному пробовал и понял, что это невозможно, что если я буду это делать, возненавижу сам процесс писания. Я отказался от всех предложений, лестных, денежных. Самое же приятное во всем этом то, что я определяю себя настолько отдельным, что они все относятся ко мне соответственно и не обижаются.

— И теперь можете ли вы определить в двух словах, что такое театр для вас?

— Странно, но скорее — это способ существования какой- то, образ жизни... без образа.

Выпуск газеты №:

№66, (2000)Section

Культура