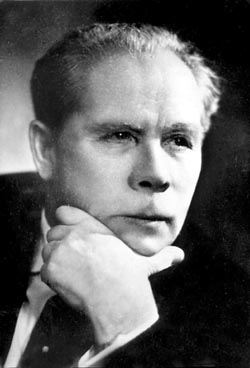

Шостакович и Гмыря: правда об отношениях двух великих художников

Сегодня в Киеве открывается конференция, посвященная 100-летию российского композитора

История творческих и человеческих взаимоотношений двух гениев предыдущей эпохи — Гмыри и Шостаковича — несет на себе, с одной стороны, знак настоящей плодотворной творческой дружбы, с другой — затемнена вмешательством третьей стороны, инстанций и людей, которые имели отдаленное представление о духовности, интеллигентности и морали. В нашей литературе утвердилось мнение, что отношение Шостаковича к Гмыре, великому певцу и артисту, было безукоризненным, наполненным уважением и почитания. Дмитрий Дмитриевич старался по возможности не пропускать концертов выдающегося Maestro. Но, к сожалению Гмыря, наоборот, в трудную для Шостаковича минуту не поддержал его, не подал руку творческой помощи. Об этом писала С. Хентова, И. Гликман, Г. Вишневская и другие исследователи, которые подтвердили факт того, что, исполнив пять романсов на слова Е. Долматовского, Гмыря через несколько лет побоялся взяться за партию баса в 13-й симфонии. Но если С. Хентова актуализировала эту мысль, фрагментарно обращаясь к документальному материалу, то И. Гликман опирался только на факт неучастия Гмыри в премьере симфонии, от себя добавив эмоциональный, но больно ранящий эпитет — «струхнул». Может быть, так бы оно и закрепилось фактом истории, если бы не обратились к эпистолярным документам — шестнадцати письмам Шостаковича к Гмыре и четырем телеграммам, которые бережно хранятся в архиве-музее в Доме Гмыри в Киеве и ждут своей настоящей актуализации в прессе. Чтобы до конца понять и проанализировать правду во взаимоотношениях двух художников, возвратимся на полстолетия назад.

ЗАГАДКИ АРХИВОВ

Жизнь Бориса Романовича Гмыри трудно назвать безоблачной. Роковой случай во время Второй мировой войны, когда волею несчастного случая Гмыря оказался на оккупированной фашистами территории, наложил трагическое клеймо на все дальнейшие жизненные и творческие перипетии певца. Клевета, которая, к сожалению, по сегодня тянется относительно военного периода жизни Гмыри, не пресекались ни московской, ни киевской властью, ни органами безопасности, где и по сегодня держится втайне вопрос: «А пел ли Гмыря Гитлеру?». Ответ на этот вопрос и без документов понятен: органами безопасности вместе с партийной властью выгодно было держать личность такого масштаба, как Гмыря, под контролем, не выпуская его за пределы страны, всячески «торгуя» и манипулируя его именем.

Про «государственную любовь и опеку» по отношению к Д. Шостаковичу научные и публицистические музыковедческие круги России, близкого и дальнего зарубежья пишут достаточно интенсивно. В последнее время это — Акопян, Мейер, Волков и многие другие авторы, в работах которых с исторической достоверностью, не без субъективных рассуждений и трактовок фактов историй исполнений или неисполнений сочинений композитора, роли в его жизни партийных постановлений, разных источниковедческих фактов из дневников, мемуаров и т.д., мы все глубже и достовернее постигаем правду о Шостаковиче.

Именно поэтому история взаимоотношений двух исторически знаковых фигур стала не просто серией жизненных кадров. В объективе многоканального измерения это явление стало пересечением исторических, научно-фактологических, архивно-биографических, аналитических, исполнительских смыслов.

Попробуем реконструировать ход этих исторических событий, связанных с творческим и человеческим общением двух великих музыкантов, опираясь в первую очередь на этот бесценный эпистолярий, датированный периодом: 11 декабря 1954 года до 11 августа 1962 года.

В Украине в последнее десятилетие только начался правдивый, бескупюрный этап работы над эпистолой, наука вплотную подошла к вопросам уточнения категориального аппарата, классификации, определения системы этапов исследования на разных уровнях, воспитания специалиста-эпистолога и т.д.

«Sin ira et studio» — «без гнева и пристрастия» как основных заповедей ученого попробуем разобраться и оживить духовный и человеческий облик двух великих творцов, атмосферу той драматической послевоенной эпохи, ее коллизий.

Первое послевоенное десятилетие. Настроение народа-победителя держалось на высокой планке ощущения свободы физической и духовной, хотя и «со слезами на глазах». Нужна была серия репрессивных мер, чтобы прежде всего интеллигенция, ощущавшая острое настроение партийной верхушки, направила удары «идеологических Катюш» по своему народу. В противовес голоду, бедности, лагерным баракам было выпущено резервнoе, хорошо опробованное еще в 1930-х годах идеологическое оружие — поиск врага. Вышла серия партийных постановлений, начиная с 1946 года, про журнал «Звезда» и «Ленинград», где пошляком и подонком от литературы назван М. Зощенко, вместе с типичной представительницей чуждой нашему народу пустой безыдейной поэзии А. Ахматовой («Правда», 1946. 21.VII).

А дальше — «взрывы» следующих официальных постановлений и имена «неугодных» в кинематографии, театре, литературе и, наконец, — музыке. Трагично отражались события этих страшных лет на судьбе интеллигенции — саморазоблачения, страх, падение авторитетов, оговаривание себя — такой выстраивается «игра» партийных структур с интеллигенцией.

Шостакович стал одной из главных жертв, по биографии и творчеству которого кровавой бороздой прошли эти события, изменив на десятилетия вектор деятельности, амплитуду творческих поисков композитора. Наряду с глубоко-концепционными сочинениями, которые получили запрет исполнения, Дмитрию Дмитриевичу приходилось писать музыку «чтобы выжить», обратившись к популярным жанрам, — песням, оперетте, музыке к кинофильмам, кантатам славильного характера. Нельзя не вспомнить и две творческие даты в жизни Д. Шостаковича — смерть матери и жены, женщин, чья роль в творческой судьбе композитора была определяющей. Известие о том, что жена при смерти, Дмитрий Дмитриевич получил прямо на концерте Б. Гмыри в Большом зале Московской консерватории и, покинув второе отделение концерта, ночью выехал в Армению, но живой жену не застал.

Не менее драматично складывалась творческая судьба и у Гмыри — подозрения и гонения певца в связи с нахождением на оккупированной территории, конфликтные отношения с дирекцией Oперного театра в Киеве, нервное переутомление, отсюда — «депрессивное состояние», делают мало реальным продолжение работы в Киеве. Позднее, в письмах к М. Павловскому, певец дает резкую оценку «показным спектаклям» привселюдного «избиения» интеллигенции.

РОЖДЕНИЕ «ПЯТИДНЕВКИ»

Мысль создать вокальный цикл «Пятидневка» с идеей поздней, но яркой, глубокой любви, появилась у Д. Шостаковича в противовес ауре-патриотике той эпохи как желание создать что-то небольшое, но истинно благородное, эмоциональное, во взаимоотношениях безымянных героев — ЕГО и ЕЕ.

В поэзии Е. Долматовского, автора популярных песен «Любимый город», «Песня о Днепре», «Родина слышит», «Если бы парни всей земли» и, наконец, романа в стихах «Добровольцы», экранизированного с музыкальной интерпретацией А. Пахмутовой, Д. Шостаковича привлекла драматургия камерности, состояние творческого вдохновения, но субъективированного, «от сердца к сердцу». Шостакович дружил с Долматовским и заказал ему специально пять стихов про светлую, неожиданную, но позднюю любовь. От первого «День встречи» — «Вот ты какая! Родная, родная!», через «День признаний», где «слово любое звучит, как «люблю», и великою дышит любовью», к дню третьему «День обид», где сурово звучит приговор извне: «Эта любовь не протянет и месяца», к катарсическому ощущению, что восторжествует внутренняя победа, «горести забудутся» и будет мир, где в «руке рука скреплены одной судьбой».

Нетрудно заметить, что Шостакович принял эти поэтические строки без особой профессиональной требовательности, хотя в стихах имели место определенные профессиональные прорехи — в технике структурного ремесла, плохой рифмовке, хаотичной фразировке. То есть не стоит искать в поэзии Е. Долматовского высокой рифмы как «божества и вдохновения», тут есть другое — искренность эмоции, житейские глубокие переживания, личные судьбы простых людей. Именно поэтому Д. Шостакович ничего не исправлял, поэт вспоминал, что приехал «на готовую музыку».

Первая попытка исполнить цикл певцом-тенором композитора не удовлетворила — все погрешности текста «выплыли на поверхность», простота превратилась в примитив. Это заставило композитора искать новое интерпретационное воплощение.

Пользуясь случаем поездки Долматовского в Киев, Шостакович отсылает первое письмо Гмыре со скромной просьбой: «Eсли у Вас эта попытка не вызовет протеста, то я очень прошу Вас спеть эти романсы» (11.09.1954). Шостакович был среди почитателей великого таланта Гмыри, понимая, что «с такой просьбой обращаются многие композиторы, что они Вам надоели», но от «надежды все же не отказываюсь» и с энтузиазмом отдавал себя для участия в процессе разучивания: «Eсли я Вам понадоблюсь, то звоните мне или телеграфируйте, и я сразу же приеду» (20.11.1954). В период между вторым и третьим письмом прошло несколько месяцев трагической утраты жены, композитор впал в пессимистические настроения и в связи с циклом: «бросьте его в корзину» — звучали слова разочарования, критики своего опуса: «Не все, далеко не все удачно». Но Гмыря не отступает от решения работать и как может подбадривает коллегу, пригласив его в гости к себе, в Киев (5.02.1955). Далее начинается этап творческой работы певца с композитором.

Проникновение в авторский рукописный экземпляр «Пятидневки» шло у Гмыри в несколько этапов и было таким глубоким и структурным, что продолжалось с ноября 1954 года до мая 1956 года, то есть год и пять месяцев. Существует в архиве Б. Гмыри бесценная реликвия — нотный рукописный авторский вариант с пометками Бориса Романовича — карандашом и дважды — ярко-синими чернилами. И если внимательно изучить каждое из примечаний, оставленных рукой Б. Гмыри, можно считать, что они поднимаются до уровня редакторско-интерпретационной работы. Качество исполнительского уровня подготовки касается всех возможных моделей — поэтического текста, вариантов нотной орфографии, детализации интонационно-смыслового контекста, штрихов, оттенков, агогико-динамической подачи. В каждом из романсов — желание исполнителя проникнуть в наимельчайшую деталь авторского замысла, проектируя драматургическую структуру.

По-видимому, между письмами от 5 февраля и 13 апреля были письма Б. Гмыри, где певец высказывал аргументированные мысли про возможные коррективы в цикле. Композитор соглашается: «Мелкие поправки я сделал» (23.04.1955). А 3 июня Д. Шостакович приехал в Киев, остановился в отеле «Интурист» и 4, и 5 июня композитор и певец напряженно работали. «Накал был настолько большой, — вспоминает жена Гмыри Вера Августовна, — что спорили по дороге на вокзал, куда Борис Романович отвозил композитора на своей автомашине. Чрезвычайно взволнованный певец забыл в машине ключи и бросил ее открытой. Бурные обсуждения продолжались еще час на перроне, и когда Гмыря вернулся к машине, в ней сидел работник милиции: случилось так, что машину украли, но через несколько улиц воров задержали».

Работа над романсами продолжалась с перерывами до начала 1956 года, про что читаем в письме от 8.01.1956г.: «Очень радуюсь, что Вы занимаетесь моими романсами», однако, отвечая на попытки Бориса Романовича продолжить работу по редактированию романсов, мягко, но активно замечает: «Мне кажется, что исправлять, как Вы указываете, не нужно. Однако, если Вы будете настаивать, то я пересмотрю свою точку зрения. Лучше эти вопросы решать при встрече» (8.01.1956).

Гмыря продолжал работать над циклом, включая его в свои концертные программы, но опять в письме от 1 апреля 1959 года, прослушав пластинку Гмыри с исполнением произведений Мусоргского, Шостакович снова сомневается в целесообразности работы над «Пятидневкой», которая «не достойна Вашего огромного таланта. Мои романсы на слова Долматовского, естественно, не могут считаться таким сочинением. Некогда я рекомендовал Вам выбросить их в корзину. Однако Вы этого не сделали. Пусть Бог Вам будет судьею».

Через некоторое время Гмыря получает ноты романсов на слова Пушкина (соч. 46, 1936г.), которые вышли в издательстве «Советский композитор» в 1960 году. На титульном листе надпись: «Дорогому Борису Романовичу Гмыре с глубоким уважением и восхищением. Д. Шостакович. 12 июня, 1961г., Москва».

В глаза бросается одна деталь — прогрессирующая болезнь Дмитрия Дмитриевича, серьезно меняется качество его почерка — ручку в руках держать становится все труднее.

Письма Шостаковича к Гмыре написаны на небольших листках из школьной тетради голубого, желтого и сероватого цвета. Часть листков — почтового типа, часть — в линейку, один лист большого формата — А4, два — половинки от большого. Есть в архиве четыре почтовые открытки. На некоторых листках есть заметки почерком Гмыри, типа «просил приехать 20.01.56». Каждый листик аккуратно датирован, в конце — подписи Шостаковича разного типа: от двух заглавных букв Д.Ш. (10.01.1955 и 05.02.1955) до более развернутых в фамилии (06.07.1962) и, наконец, полного — Д. Шостакович (13.04.1955, 19.06.1962).

К сожалению, музыковеды не так много уделяли внимания циклу из пяти романсов, не считая данное сочинение достойным глубокой аналитической работы над ним, часто оправдывая великого композитора за прeходящее сочинение (мол, всякое случается). Даже В. Васина- Гроссман в «Камерно-вокальном творчестве Шостаковича», глубоко исследуя вокальную музыку Шостаковича, вынуждена признаться: «Не открывает новых горизонтов».

Но это не совсем так. Цикл из пяти романсов представляет актуализацию наиглубиннейших тенденций как в творчестве самого композитора, так и эпохи, в которой он творил. Это касается и лирико-поэтического склада в драматургическом решении цикла, и умения композитора облагородить поэтический текст со всеми его недостатками. Музыкальные образы цикла развиваются по линии скромной, «тихой» лирики в рамках сдержанных, интеллигентных чувствований. Только один раз в кульминационной зоне герой позволил себе укор:

«Что вам нужно? Какое вам дело?

Чем любовь наша вас так задела?»

За свободой разворота скромных мыслей цикла кроется одна из глубоких черт стиля Шостаковича — внимание к психологии личности, задавленной «победами в мире насилия», что пытается не утратить тайну своей души, которую эпоха забыла, откинула. А за этим — тема морального долга человечества перед каждой отдельной личностью, ответственности перед сегодняшним и будущим, во имя истинно человеческого.

Стилистике цикла характерен поиск оптимальных методов демократизации музыкального языка, песенно-бытовых и танцевальных мифологем, поднятия интонационно-мелодических моделей бытового романса на уровень обобщений — характера, типажа. Подчеркнем два контрастных типа интонаций-смыслов — песенно-романсный и речитативно-речевой. Четкая жанровая основа, что зиждется на песне-танце-вальсе-марше, создает атмосферу открытости к слушателю. Все компоненты музыкального языка предельно просты, но каждая «цель» музыкальной ткани не оставляет сомнения в характерной индивидуализации авторского языка.

13— НЕСЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО

К великому сожалению, следующая работа двух великих художников, которая могла стать историческим событием, не реализовалась. Речь идет о партии баса в 13 й симфонии Шостаковича натексты Е. Евтушенко. Задумывая эту грандиозную эпопею, композитор не подозревал о трагичном старте этого опуса, «арестованного» властью агонизирующего режима. Негативная тень падала тогда не только на автора, но и затягивала в орбиту неоднозначных подозрений, запугиваний исполнителей, которых выбирал тогда еще опальный композитор.

Сегодня трудно восстановить правдивый ход событий, фактов — архив Шостаковича волею его родственников закрыт, письма Гмыри к Шостаковичу уничтожены. Остаются только письма композитора в архиве Б. Гмыри, мемуары, которые мы должны проанализировать с предельной тщательностью. Ведь за ними — честное имя певца, правда истории и, главное, самое святое — Память. Из переписки с Гликманом узнаем, что окончательный выбор пал на Гмырю 24 июня 1962 года, когда Дмитрий Дмитриевич «написал письмо Б. Гмыре с просьбой поинтересоваться моим новым опусом. С трепетом жду ответа».

19.06.1962 года. Отрывок из письма к Гмыре: «Я написал симфоническую поэму для баса соло и хора, состоящего из басов на слова поэта Евтушенко «Бабий Яр». Как мне кажется, мне до некоторой степени удался этот opus» (архив Гмыри). Далее Шостакович осторожно намекает на опальность Евтушенко, но, давая высокую оценку его поэзиям, просит певца «познакомиться с этим сочинением», поскольку «мне кажется», — недвусмысленно намекает Шостакович, — «нужно, чтобы «Бабий Яр» прозвучал и чтобы прозвучал в самом хорошем исполнении». Шостакович готов приехать в любой момент, потревожить певца «ровно на 20 минут (15 минут длится «Бабий Яр» и 5 минут вполне хватит на переговоры)» (архив Гмыри).

Из следующей корреспонденции мы убеждаемся, что Гмыря заинтересованно отнесся к предложению, за что Шостакович его благодарит: «Спасибо Вам за письмо. Спасибо за доброе отношение ко мне». Т.е. ни название «Бабий Яр», ни творчество молодого поэта никак не смутило певца. Более того, композитор договаривается о встрече: «Я Вам протелеграфирую, и если у Вас будет возможность встретиться со мной, то я к Вам приеду вместе с моей женой Ириной Антоновной». А в подтверждение близких дружеских отношений добавляет: «Если не стесним, то проведем у Вас на даче денек и поедем домой» (06.07.1962). Уверенность Шостаковича и теплый дружеский тон письма дает возможность автору дать более развернутую характеристику произведению. «Бабий Яр» стал первой частью моей новой симфонии — тринадцатой по счету» (06.07.1962).

Из материалов книги И. Гликмана «Письма к другу» узнаем о факте поездки супружеской четы Шостаковичей в Киев. Заметим, что замысел исполнения не переставал быть реальностью. Комментарий Гликмана в связи с этой корреспонденцией имеет характер, как нам кажется, вольной и предвзятой трактовки события: «Гмыря еще не обращался к киевским властям за разрешением исполнять тринадцатую симфонию с «Бабьим Яром». Но, во-первых, не киевские власти решали судьбу сочинения, а советское КГБ, и история этого многострадального опуса нам знакома. И другое. Откуда известно Гликману, что инициатором обращения к властям будет Гмыря? Мы знаем, что И. Мравинский отказался от дирижирования симфонии, но замыслов по этому поводу никто не смеет делать».

Письмо от 24 июля 1962 года подтверждает и тот факт, что ноты произведения Гмыря у себя оставил и обещал в свободное от гастролей время «поглядывать на него и принимать решение, которое я с нетерпением буду ждать» (архив Гмыри). Последнее письмо (11 августа 1962 года) дает нам возможность увериться, что работа по изучению партии началась, поскольку композитор отрабатывает уже темпы каждой цифры по метроному.

В дальнейших письмах к Гликману Шостакович вспоминает с огромным удовольствием факт пребывания в Киеве, но какие дальнейшие события происходили в отношениях двух музыкантов, документы умалчивают. Да, факт неисполнения Гмырей партии баса «Бабьего Яра» остается фактом, но утверждение российских коллег в трусости певца не подтверждено ни одним документом. Зная, в каком положении — «врага» на родной земле — был Гмыря, делать подобные заявления некорректно...

В данной истории поставлены три точки. Надеемся, что свое слово скажет Ирина Антоновна, приехавшая в Киев, и последнее письмо, котороe хранится в архиве Б. Гмыри.

(Интервью с вдовой композитора читайте в следующих номерах «Дня»)

Выпуск газеты №:

№218, (2006)Section

Культура