Созидать в эпоху катастроф

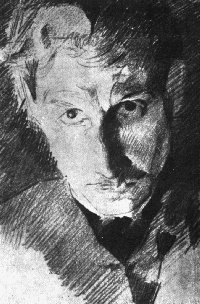

Завтра в Киевском музее русского искусства открывается выставка работ Михаила Врубеля

Он дает уроки рисования светским дамам — и пишет иконы для Кирилловской церкви; зарабатывает раскрашиванием дагерротипов — и щеголяет костюмом a la Рафаэль; по-детски радуется более чем скромным гонорарам за декоративные росписи Владимирского собора — и не настаивает на воплощении своих монументальных эскизов; участвует в салонных розыгрышах — и портретирует дочку ростовщика; с обожанием говорит о «Мертвых душах» Гоголя — и не выносит упоминаний имени Достоевского. Даже очень тонкие, артистичные натуры несколько страшатся его картин. Федор Шаляпин, увидев «Демона», с которым Врубель не расставался никогда, даже в клинике для душевнобольных, сказал: «Этакую картину я бы не хотел у себя повесить. Наглядишься, отведешь глаза, а он все в глазах стоит». Быть может, и такого рода предубеждения способствовали быстрому забвению художника после смерти.

Однако в 70—80-е годы нашего века личность Врубеля внезапно становится предметом интеллигентской и исследовательской экзальтации. Один из самых дорогих по тем временам и мгновенно раскупленных монографических альбомов открывался воспоминанием Николая Судейкина о том, как Пабло Пикассо часами простаивал перед картинами уже больного, одинокого Врубеля на парижском осеннем Салоне 1906 года. Перестройка же вообще возвела Врубеля на пьедестал духовного вождя. Культ страдающего художника-провидца, неоцененного родиной, очень корреспондировал с настроениями передовой советской интеллигенции, жаждущей духовного просветления. Врубель, вечный искатель религиозного откровения и одновременно художник, строго не связанный с церковной обрядностью и канонами, подходил на роль «мессии» как нельзя лучше. «Он создавал свои росписи, иконостас и эскизы (в киевских соборах. — Ред.) не в состоянии молитвенного экстаза или благодати, он оставался независимым философом, которому чуждо было какое-либо священнодействие или «игра в жреца», — писал в солидной монографии о художнике искусствовед П. Суздалев. Таким образом, «киевское наследие» Врубеля начало трактоваться не столько как «духоподъемная» живопись, но титаническая попытка поиска синтетического художественного языка.

Удивительно, но сам Врубель очень пессимистично оценивал все, созданное им в Киеве. «Только к концу моего пребывания, мне удалась законченная работа, — писал художник сестре в конце 1889 года, — это орнаменты в обоих боковых наосах собора святого Владимира». И много позже художник горько признавался Валерию Брюсову, что считает своей духовной ошибкой иконостас и «Сошествие Святого Духа» в Кирилловской церкви (1884 г.), и эскизы «Надгробного плача» и «Воскресения» (1887 г.): «Это он, дьявол, делает с моими картинами. Ему дана власть за то, что я, не будучи достоин, писал Богоматерь и Христа». Вероятно, Врубель смиренно согласился, что эти работы слишком безысходно трагичны, что ощущение горькой опустошенности и обреченности создало «блистательную, но безрадостную мистерию» (М. Герман), что одухотворенность их опасно соседствует с унынием.

Впрочем Врубеля всегда больше привлекал сам процесс творчества, нежели результат. Показательно его отношение к одной из самых мощных по колористической силе «киевских» картин — «Девочки на фоне персидского ковра» (1886 г.). Автор утверждает, что эта работа только «очень красивый этюд», который он в «стремлении к двойной красоте несколько «пересластил». Множество неоконченных и бесконечно переписываемых художником работ свидетельствуют о том, что, стремясь к классической четкости, он мучительно искал новую, невиданную формулу красоты. Столь пессимистично-критическое отношение к своим киевским работам, теперь, по прошествии столетия, объяснимо трагической раздвоенностью сознания Врубеля, ощущавшего в себе возрожденческо-титанические силы, не находившие адекватного соответствия мировоззрению человека нового ХХ века. Его творчество демонстрирует, что классическая ясность древнего искусства, зиждившегося на вере в Бога, во многом несовместима с антропологическим кризисом, порожденным нашим столетием. Врубель на собственном опыте доказал, что искусство не спасает человека от гибельной эпохи. Единственное, что остается художнику, — это противостоять энтропии и катастрофам своим творчеством. Только в нем находятся силы для борьбы.

Быть может, именно для реальной душевной сопричастности этому опыту столь важна открывающаяся завтра выставка живописи, графики и скульптуры Михаила Врубеля. Музей русского искусства владеет одной из лучших в мире коллекций его произведений. В нынешней экспозиции она представлена практически полностью — в пяти залах.

Выпуск газеты №:

№217, (1998)Section

Культура