Утопия на ките

Роман Софии Андрухович «Феликс Австрия» — один из самых заметных литературных экспериментов последних лет. События романа происходят в городе Станиславов в 1900 году, фактически созданном автором заново. Живая, полная ярких подробностей городская среда — едва ли не наиболее интересная сторона «Феликса Австрии». Именно поэтому мы решили поговорить с Софией о созданном ею Станиславове и о том, насколько он отличается от реально существующего города, когда-то носившего такое же название.

— София, почему вы решили поселить своих героев в этом городе?

— Мне было важно не только рассказать историю, но и попытаться создать мир — выписать его так, чтобы читатель мог поверить в него. Станиславов подходил для этого по многим причинам: я родилась и выросла в этом городе, а потому чувствовала его интуитивно, в то же время его история, расположение, принадлежность к разным империям в разные времена, его мультикультурность создавали многослойность и многомерность. В широком смысле Станиславов никогда не был в центре внимания: это небольшой, спокойный провинциальный городок — что также оказалось для меня очень оправданным. Это не норовистый город — он поддается описанию, позволяет себя лепить, это город доброжелательный — он сотрудничает. Его натура перекликается с историей моих героев: внешне все гладко, добродушно и благочестиво, под поверхностью же нарастает напряжение, накапливаются тайны, ткутся необычные сюжеты.

— Какую долю в построении романного Станиславова составляли уже реально существующие образы, а какую — ваше воображение?

— Это сложно определить точно, поскольку реальные образы сразу же обрастали вымышленными. Практически вся архитектура либо существует в настоящее время, либо точно существовала в 1900-м — я пользовалась справочниками и историческими монографиями для ее описания. Одно-единственное здание полностью вымышленное: вилла, которую Петр построил для своей жены Адели, — здание со стеклянным потолком и мраморной статуей у дымохода.

Реальны названия магазинов, адреса разных заведений, учреждений, а большинство имен — имена настоящих людей, найденные в газетах. Я не писала о выдающихся исторических личностях, не считая одного-двух упоминаний о Шептицком. Зато большинство имен ничем не приметных извозчиков, аптекарей, лавочников — это имена людей, которые жили в Станиславове в 1900 году, занимались своими делами, прославились на несколько дней, попав в местную газету, а затем просто исчезли, растворились в толще времени. Ужасно трогательно вот так прикасаться к ним, перешептываться с ними.

— Помните миг, когда город уже обрел четкие очертания?

— Это не был какой-то конкретный момент. Когда я только бралась за работу, то просто тонула в безмерности информации. Мне ужасно не хватало какого-то фундамента, надежной основы, на которую я могла бы опираться. Было такое впечатление, будто я бреду по незаселенным болотам среди густого тумана — неизвестно, в какую сторону двигаться. Может, я немного преувеличиваю. Помню, как я начала с того, что тщательно описывала улицы и площади, не упуская ни одной детали, прорисовывая все эти «карнизы, пояски и сигнатурки», на которые и в 1900-м мало кто обращал внимание, — на что они могли сдаться современному читателю, вообще было непонятно. Больше всего в этих описаниях нуждалась я — они играли роль той суши, на которой можно было селить людей. Это было похоже на медитацию. Описывая форму и цвет кирпича, фактуру тканей, фасоны нижнего белья, в которое одета театральная публика, я чувствовала, как рассеивается туман, и сама начинала верить в реальность города. Чем ближе к середине романа, тем меньше внимания уделяется описаниям — потому что город уже существует, персонажи уже любят и ревнуют, ездят по улицам на велосипедах и дрожках, покупают рыбу на рынке. Мой опыт иллюстрирует известную литературоведческую закономерность: хронотоп сам по себе способен диктовать сюжетные повороты, поведение героев. Любое описание места влечет за собой рассказ. Сюжет возник у меня раньше. Когда же удалось свести вместе сюжет и место, текст начал приобретать форму.

— Итак, каким является пространство Станиславова?

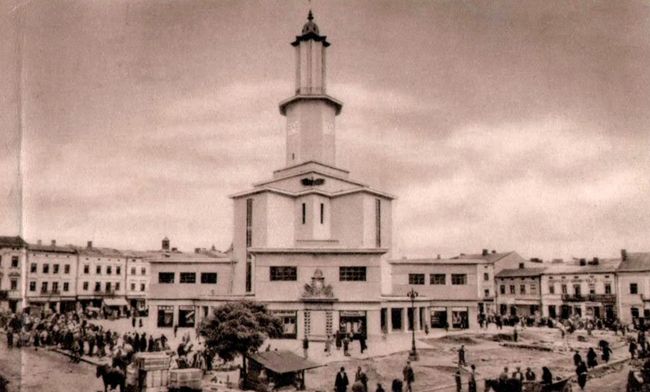

— Станиславов округлый, он имеет форму вытянутого эллипса, если смотреть с высоты птичьего полета, и спирально раскручивается от площади Рынок с Ратушей в центре. Ратуша облицована белым мрамором и имеет полусферический купол. Это сравнительно невысокий город, рядом с несколькоэтажными домами темнеют старые сельские дворы, которым удалось уцелеть во время пожара 1868 года. Здесь есть парки и скверы с фонтанами и искусно выстриженными кустами, а есть — огороды и садики, есть блестящие нарядные витрины с самыми дорогими товарами, а есть — грязь и кучи мусора. И над всем торчат шпили, купола и крыши разных храмов: церкви, синагоги, кирхи. Станиславов лежит между двумя реками — Быстрицей Солотвинской и Быстрицей Надворнянской, а в ясный погожий день вдали можно разглядеть Черногорский хребет.

— Что бы мы увидели или почувствовали, если бы очутились там, предположим, весенним утром?

— Наверное, обратили бы внимание в первую очередь на что-то для нас непривычное. Почувствовали бы сильный аромат конского навоза. Услышали бы постукивание конских копыт, свист кнутов, причмокивания извозчиков. Вообще почувствовали бы много сельских запахов и звуков, потому что в 1900-м Станиславов во многом оставался рустикальным. Поскольку канализация в те времена довольно часто выходила из строя, нас окутали бы также запахи нечистот и карбола. Проходя мимо входных дверей домов, мы могли бы заметить запах керосина (нефти) — не так от ламп, как от лестниц, которые чистили таким способом. Поскольку это весна, примешивались бы более приятные запахи влаги и растений, пение птиц. Визуально мы наблюдали бы куда больше свободного пространства, расстояний между зданиями, увидели бы множество деревянных низких хат, многие из них крыты гонтом и даже соломой. От прохожих (мужчины в темном, женщины в кремовом) пахло бы табаком и цветочными водами. Несло бы дрожжами из спиртово-дрожжевой фабрики Либермана.

— Собственно о прохожих. Кто там живет? Что это за люди, каковы их привычки и характерные особенности?

— Поскольку Станиславов — мультикультурный, пестрый, то типичного жителя не так уж и легко изобразить. Может, основной характерной чертой является своеобразная неприхотливость, здоровое отношение к амбициям — кому важно эти амбиции реализовывать, те отправились туда, где для этого существует больше возможностей. Горожане ценят размеренный образ жизни, близость к горным курортам и природе — но в то же время и возможность пользоваться плодами научно-технического прогресса и культуры.

В Станиславове живут представители польской шляхты, немецкие аристократы и немецкие переселенцы-протестанты (скажем, очень известной личностью, повлиявшей на развитие города, был пастор Цеклер), еврейские лавочники, предприниматели и рабочие разных национальностей, некоторое количество интеллигенции, среди которой украинцев не так уж и много, и крестьяне, среди которых украинцев достаточно. Отношения между разными классами бывают натянутые: богатые презирают бедных, бедные ненавидят богатых, господствует нетерпимость между представителями разных вер и культур. Но механизм все равно работает, взаимодействие происходит, страсти иногда удается обуздать, хотя порой они взрываются. Город живет как единый организм.

— Важная черта книги — язык. Как вы его создавали, из каких источников брали?

— Я не брала слова откуда-то специально. Этот язык возник естественным образом, когда появилась моя героиня и начала рассказывать историю. Она говорила на языке, знакомом мне с детства — так говорили старшие женщины, прабабушки, прадедушки. Я даже не могу четко отследить этих людей — язык будто просто был разлит в характерном для них мире, остатки которого можно еще откопать на старых чердаках, в старых жилищах, где уборная располагалась во влажном подвале с низкими потолками, где пахло корнеплодами и грибком и куда приходилось спускаться по неудобной крученой лестнице. На язык влияли творчество Ивана Франко, Ольги Кобылянской, Ирины Вильде, путеводители, справочники и газеты того времени.

— Есть ли у Станиславова схожие черты с городами, в которых вы бывали? Что сближает его с современным Ивано-Франковском, а что — отличает?

— Мои сравнения неоригинальны: Станиславов чем-то немного похож на Львов, чем-то — на Краков. В конце концов, именно в Кракове я начинала работать над романом. Только Станиславов меньше, спокойнее и мягче, сонный и довольно неповоротливый. Он не пытается быть каким-то другим, он естественный. Наверное, это сближает его с современным Ивано-Франковском. А отличает Станиславов от Франковска значительная искаженность последнего — кричащие вывески, безобразная реставрация, безвкусица. Это проблема многих украинских городов.

— Изменилась ли реальность вокруг вас после появления Станиславова?

— Да. Наверное, мне удалось отыскать или создать внутри себя такое место, куда нет необходимости возвращаться, потому что оно всегда здесь.

С тех пор как вышел роман, ощутимо изменился мой образ жизни. Мне пришлось во многом воспитывать себя, учиться больше быть снаружи. Время стало более насыщенным, ускорился темп, расширились горизонты. Такое впечатление, что туман, о котором я говорила в начале, продолжает рассеиваться и за пределами Станиславова — даже после того как я поставила точку в тексте.

— Бываете в Станиславове сейчас?

— Бываю довольно редко, и это меня огорчает. Мои ритмы совпадают с ритмами этого города, я чувствую себя в нем уютно: он как раз достаточно медленный, чтобы можно было успеть многое заметить, пронаблюдать и отрефлексировать, но при этом свежий и не застоявшийся. Он меняется, обновляется и растет, хорошо чувствует свою идентичность. Застойные явления существуют, но существует и настоящая заинтересованность жизнью.

— Мне показалось, что город в «Феликсе Австрии» — это утопия навыворот, утопия, размещенная в прошлом. Согласны ли вы с этим?

— Можно назвать это и ретро-утопией, и упражнением в стиле. Можно подобрать много эпитетов. Это не совсем утопия, учитывая то, что в романе я, собственно, демонстрирую иллюзорность утопии, обманчивость счастья. Это утопия, которая в конечном итоге набивает оскомину сама себе.

— Так чем же является город в «Феликсе Австрии»?

— Одним из персонажей. Таким островом, обросшим лесами, зданиями и людьми, уходящими поколение за поколением, не догадываясь, что живут на громадном сонном ките, который покачивается под волнами, ловя солнечные лучи и вглядываясь в толщу вод.

Выпуск газеты №:

№4-5, (2016)Section

Культура