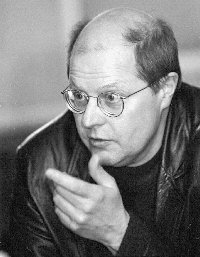

Турбйорн ЕЛЬМ: «Мы никогда не спрашиваем ребенка: «Ты понял?». Мы спрашиваем: «Что ты думаешь?»

Двадцатое столетие в Швеции иногда называют «столетием детей». В XIX веке в стране издавались для детей книжки исключительно поучительного и воспитательного характера, например, рассказывающие о правилах гигиены или объяснение, как обращаться с деньгами. В ХХ столетии книжки стали более развлекательными, но они имели мало общего с проблемами реальных детей. Все изменилось, когда в 1945 году в свет начали выходить книги всемирно известной шведской писательницы Астрид Линдгрен про Пэппи Длинныйчулок. Дети обожали Пэппи, потому что она поставила все с ног на голову. Пэппи позволяла себе все, что взрослые обычно запрещают детям: она покупала огромное количество сладостей, не умывалась, нахально разговаривала со взрослыми...

Так в Швеции появился новый вид детской литературы: книги, принимающие сторону детей в их противопоставлении миру взрослых. Эти книги стали реально отражать жизнь детей и оказалось, что у них есть очень много своих проблем: когда родители заняты, дети часто чувствуют себя одинокими и никому не нужными, они приходят в отчаяние, когда их бросают одних дома. Некоторые дети живут в семьях алкоголиков — они прогуливают школу, но и домой им не хочется идти. Такие дети чувствуют себя изгоями в обществе и порой кончают жизнь самоубийством. Сегодня шведская детская литература не боится рассказывать подобные истории. Она перестала быть стерильной. Равно, как и шведский детский театр.

«ТАЙНЫЕ СОЮЗНИКИ» ШВЕДСКИХ ДЕТЕЙ

...Кукла Августа — жена клоуна — развешивает на веревке белье. Она целый день крутится по дому как белка в колесе, пока муж репетирует и выступает в цирке. Там весело, там музыка и смех, там праздник... А дома — грязная посуда и грязное белье. И сынишка-клоун сбросил на пол только что вымытые тарелки. Августа не сердится: мамы-клоуны никогда не наказывают своих детей. Она молча собирает посуду, ей помогает кукольник... А вечером Августа выходит во двор и видит полную луну. Августе хочется взять ее в руки и посадить на свой кругленький красный нос — ведь ее муж-клоун умеет делать всякие разные чудеса. Но Августа боится, что у нее не получится, и луна станет смеяться над ней. «Луна никогда и ни над кем не смеется, — вдруг раздается сверху. — Особенно над теми, у кого не получается. А ты попробуй сначала со стулом». Удивленная Августа поднимает стул и ставит его одной ножкой на свой кругленький красный пикарик-нос. И стул не падает — он плывет в вечернем воздухе, а вверху улыбается Луна. Теперь Августа знает: она не только жена клоуна, она и сама — клоун. И вот однажды настает ее день, когда она становится на блестящую тонкую проволоку, протянутую под куполом цирка, а внизу замирает восхищенный зал. И Августа идет по ней: идет — и не падает...».

Это сцены из спектакля детского кукольного передвижного театра «Доктеатрверкстан», которому в этом году исполнилось 22 года. На самом деле, театр состоит всего из двух человек, мужа и жены: Сессилии Биллинг и Андерса Линдхольма, но он хорошо известен и в Швеции и за ее пределами. Сессилия и Андерс все делают сами: придумывают спектакли, мастерят кукол, сооружают декорации, грузят их в свой фургон и отправляются в дорогу, чтобы сыграть спектакль для детишек в самом глухом уголке Швеции. Когда-то они получили художественное образование и потом работали художниками, но однажды им очень захотелось стать кукольниками. Они захотели — и стали. Правда, я думаю, что на самом деле они кукольниками и родились...

— Шведский детский театр можно охарактеризовать четырьмя основными словами, — говорит драматург Турбйорн Ельм, приехавший в Киев вместе с Сессилией и Андресом. (Турбйорн работает в Стокгольмском национальном театре юного зрителя — самом крупном передвижном театре мира.) — Эти слова: уважение, знание, внутреннее видение, сопереживание. Приблизительно 35 лет назад в Швеции появились социально ориентированные пьесы для детских театров, пьесы глубоко психологические. Когда ты пишешь для детей — это большая ответственность, но одновременно и абсолютная свобода. Потому что дети не имеют никаких предубеждений и предварительных представлений о том, каким должен быть театр. Они все принимают.

А знаете ли вы, что у детей есть «тайные союзники» или «тайные друзья»? В эти друзья они выбирают взрослых, но не родителей. Обычно человек и не догадывается, что он — избранный. Но ребенку очень важно знать, что в сложной ситуации он может обратиться к этому взрослому и попросить совета. Мы чувствуем, что наши артисты часто оказываются такими «тайными союзниками». Дети пишут нам, приходят за кулисы. Вообще, в шведском детском театре принято, чтобы после окончания представления артисты оставались на сцене и общались с детьми. Одна из задач шведского детского театра — установить с ними тесный контакт. Мне кажется, нам это удается. Мы утверждаем, что ребенок имеет право на свои собственные чувства и мысли, и они ничуть не менее полноценны, чем чувства и мысли взрослых. Одна из шведских драматургов, Ниятон Квист, однажды сказала: «Мир, в котором живут дети — очень жестокий. И если мы будем стараться не замечать этого, лучше не станет. Никто не станет счастливее, отрицая это. Наша задача — дать детям успокоение. Дать детям понять, что взрослые понимают их проблемы и пытаются им помочь, — вот что важно».

...В семье случилась страшна трагедия: мать и отец потеряли единственного ребенка. Их отчаяние безгранично, жизнь потеряла смысл.. Это спектакль «Придуманная жизнь Норы Шарасад». Нора — девочка, которая однажды вдруг появилась в этом печальном доме. Может быть, она плод воображения, а может, ангел. Она наполнила дни родителей, потерявших ребенка, своим веселым смехом, и их заледеневшие сердца начинают потихоньку оттаивать...

Против постановки этой пьесы взбунтовались шведские родители и учителя. Они не хотели, чтобы дети смотрели это. Шведские режиссеры и актеры организовывали встречи с психологами, врачами, священниками, пытаясь все-таки выяснить, пригодна ли пьеса к постановке в детском театре. И вдруг «Придуманная жизнь Норы Шарасад» получила награду — лучшая пьеса года. И сразу несколько финских театров ввели ее в свой репертуар.

На самом деле в этом спектакле масса юмора. И дети очень много смеются. Рядом сидят взрослые и — плачут: они уже давно не верят в чудеса. В детях больше надежды и больше веры. Они считают, что Нора была ниспослана тем, кто много страдал, как утешение.

— Принимают ли взрослые такой детский театр? — спрашивает Турбйорн. — Это вопрос терпимости. Нужно ли ограждать детей от всего, что мы считаем опасным для них, с чем и сами не хотели бы иметь дело? Ведь однажды они вырастут и столкнутся с тем, от чего их тщательно оберегали. И скорее всего, растеряются. Так нужна им в детском театре ложь во спасение?

«ЕСЛИ ЖЕНЩИНА СВОБОДНА, ТО И ДЕТИ ИМЕЮТ БОЛЬШЕ ПРАВ И СВОБОД»

...Мы сидим в одной из комнат Киевского театра марионеток, и я неожиданно для себя самой спрашиваю, любят ли шведские дети свою страну...

— Турбйорн: Я думаю, они любят ее так же, как я.

У самого Турбйорна пятеро детей: от шести — до двадцати. Они любят природу, родной дом и людей. Не обязательно любить правительство или политическую систему. Но они, конечно, любят свободу, которую имеют.

— Сессилия: Мы любим демократию. А демократия — это и есть Швеция. Конечно, сегодня у нас в стране тяжелая экономическая ситуация. Высокий процент безработицы: 8%. На детей влияет атмосфера в семье: когда они видят, что родители потеряли работу, вынуждены ограничивать себя во всем, угнетены, раздражены, дети начинают сомневаться в том, что есть смысл учиться и вообще жить. Но большинство шведских подростков рассуждают: «Мир катится в преисподню, но я в нем уцелею».

— Откуда в них эта сила духа?

— С.: Мы с детства учим своих детей быть самостоятельными. Заправлять кровати, убирать за собой игрушки. Уже десятимесячного ребенка можно спросить, что он хочет пить: сок или молоко. Чтобы он учился сам делать выбор и нести ответственность за его последствия. Их учат, что хорошо иметь деньги, но деньги нужно заработать честно. Детям дают деньги на карманные расходы, но если они выполняют тяжелую работу: убирают весь дом, моют окна — родители оплачивают их труд. У них есть и легкие неоплачиваемые обязанности по дому: мытье посуды или вытирание пыли. Так мы приучаем детей к труду.

— Т.: Когда мы с женой уходим из дому, мой старший ребенок остается присматривать за младшими. И он получает за это деньги.

— С.: А вообще, в Швеции принято брать с собой в гости и детей. Если станет поздно, они там лягут спать. Мы не надеемся на чью-то помощь. Шведские женщины даже не рассчитывают, что их мать будет сидеть с их детьми. Потому что бабушка тоже работает и делает свою карьеру. С другой стороны, и пожилые люди у нас не обременяют своих взрослых детей: для этого существуют различные социальные службы и дома для престарелых. Моей матери, например, 85 лет и она живет одна. Мы иногда встречаемся, обедаем вместе. Это характерная черта шведского воспитания — человек должен быть независимым и заботиться о себе сам: с ранних лет и до глубокой старости. Шведские девочки никогда не воспитываются в таком духе, что они вырастут и выйдут замуж за богатого человека. Никто ни на кого не перекладывает заботу о себе и свои обязанности.

— Т.: Я хочу сказать, что статус женщины в обществе вообще влияет на статус ребенка в обществе. Если женщина свободна, то и дети имеют гораздо больше прав и свобод. Если мы что-то запрещаем своему ребенку, то всегда объясняем — почему. В Швеции есть закон, запрещающий рукоприкладство по отношению к ребенку. Он вышел в 1961 году и сначала касался только школ, а в 70-е это положение распространилось и на семью. Я до сих пор помню, как директор моей школы после введения закона в действие все время приговаривал: «Не знаю, что теперь делать».

— С.: Тогда так приятно стало ходить в школу. Моя учительница прежде постоянно давала нам пощечины. А когда она перестала это делать, неожиданно обнаружилось, что она — вполне неплохой человек...

«ЖИЗНЕННЫЙ УСПЕХ РЕБЕНКА ПРОГРАММИРУЕТСЯ ЕГО РОДИТЕЛЯМИ»

— В нашей стране пожилые люди часто сетуют: когда мы были молодыми, мы были значительно лучше, чем нынешняя молодежь. А в вашей?

— С.: В Швеции есть неписаный закон: «Никогда не думай, что ты лучше других. И даже не думай, что ты хороший». Мы действительно такие. А если мы не говорим: я — хороший, то мы и не говорим: он — плохой.

— Т.: Мы не можем предъявлять сегодня претензии к своим детям. Они попали в очень сложную ситуацию, какой не знали последние пять или шесть поколений шведов. И мы не можем им помочь, потому что сами жили в совсем других условиях. Но у них уже иные жизненные ценности, и иногда мы даже учимся у них. Я, конечно, говорю не о совсем маленьких детях, а о юношах и девушках. Еще пять лет назад в Швеции не было ни одного нищего. Мы не знали, что такое нищий на улице. Мы не знали, что такое проблема с медицинской страховкой. И так далее...

Кроме того, сейчас в Швеции существует очень большая проблема. Согласно нашей статистике, а она у нас соответствует истине и не приукрашивается, в Швеции в среднем в каждом классе (а это 30-35 человек) есть три ребенка, у которых (оба или один) родители алкоголики или наркоманы. Мы на эту тему даже поставили спектакль «Алкоголь». В нем повествуется о девочке, живущей с матерью-алкоголичкой. Она стесняется привести в гости мальчика, с которым дружит, потому что никогда заранее не знает, в каком состоянии она найдет свою мать. Шведы говорят об этой проблеме открыто, а вот в Норвегии, где тоже есть подобная проблема, нам на гастролях запретили играть эту пьесу.

— Но как может помочь детям то, что вы ее играете?

— Т.: Во-первых, в конце этой пьесы девочка все-таки приводит мальчика домой, тем самым открывая ему страшную тайну. Мы убеждаем этим ребенка: «Ты не одинок. У тебя есть друзья. Не впадай в отчаянье». Во-вторых, мы устраиваем такие посиделки за кофе со взрослыми, предварительно играя для них спектакль, обсуждаем с ними различные аспекты жизни с алкоголиками, и это приносит свои плоды. Мы советуемся с психологом и сообщаем детям и взрослым, какую можно получить помощь и куда за ней обратиться. Мы рассылаем соответствующие материалы учителям в школы.

— С.: Дело в том (к такому выводу пришли психологи), что, когда в семье что-то не ладится, детям свойственно брать вину на себя. Они думают, что что-то делают не так, и это влияет на родителей. Такие дети очень переживают и могут покончить жизнь самоубийством.

— Т.: Если ребенку постоянно говорят: ты плохой, такой ребенок верит, что мама пьет, к примеру, исключительно в результате его плохого поведения. Или родители ссорятся и упоминают в разговоре детей. И дети потом винят себя за их развод. Категорически нельзя говорить ребенку: ты — плохой. Надо объяснять, что вот этот конкретный поступок — плохой, и больше так не делай. Если ты постоянно убеждаешь ребенка в том, что он плох — это отразится на формировании его личности. Он не будет верить в собственные силы, он не станет ничего добиваться в жизни, он будет думать, что люди к нему плохо относятся, и станет их бояться. Жизненный успех ребенка программируется его родителями.

— Создается впечатление, что шведский детский театр имеет большое влияние на жизнь детей в шведском обществе...

— С.: Я не могу это утверждать наверняка, но мы, конечно, участвуем в формировании ребенка как личности, когда он входит в жизнь. Я думаю, в этом наша миссия. А иногда мы видим результаты своего труда сразу же. Например, мы играем для умственно отсталых детей. И однажды ребенок, страдающий аутизмом, по окончании спектакля заговорил. Это были его первые в жизни слова. И что интересно: эти дети с психическими отклонениями реагируют на спектакль точно так же, как все остальные дети. Ведь театр аппелирует не к логике, а к эмоциям: сердцу и душе ребенка. А эмоциональная реакция этих детей в точности соответствует реакции здоровых. Единственно, они бывают очень напряжены. Мы физически ощущаем это напряжение. Если здоровые дети могут отвлечься во время спектакля, то эти сидят, затаив дыхание. Они подмечают мельчайшее движение куклы, но они смеются в тех же местах, что и здоровые.

КУКЛА, У КОТОРОЙ ВЫРОСЛИ КРЫЛЬЯ

— Что вы назвали бы самой большой проблемой шведского детского театра?

— Т.: Конечно, это — взрослые. Они стремятся контролировать репертуар театра, не всегда правильно понимая, что лучше для их детей.

— С.: Я думаю, проблема еще и в том, что шведы не слишком часто посещают театр. Они считают, что если ребенок идет в театр, то это что-то особенное. Это событие. Они не понимают, что театр может стать для ребенка вторым домом, а актеры — близкими людьми. Мы не являемся страной с глубокими культурными традициями.

— Разве? Еще недавно я читала, что в Стокгольме, где проживает чуть больше миллиона человек, количество театров больше, чем в каждой из столиц мира...

— С.: Правильно. И только детских театров в стране в целом 150, а в Стокгольме порядка 20. Но лишь некоторые из них имеют свою сцену. Большинство театров передвижные, многие частные, как наш. Знаете, на что у меня уходит масса времени? Я пишу письма в различные детские учреждения, рассказываю о нашем театре, о спектаклях. Это называется «продавать спектакль». Потом нас приглашают. Так мы зарабатываем на жизнь и на содержание театра. Иногда государство помогает материально, потому что мы уже долго существуем и смогли доказать свой профессионализм.

— А театральные билеты дорогие?

— С.: Нет. Если сравнивать с билетами в кино, театральные в среднем дороже в два раза, их стоимость где-то 150 крон, а средняя заработная плата в Швеции — 15000 крон. Но дело не в деньгах.

— Т.: В Швеции всего лишь три крупных города, где культурная жизнь бьет ключом: Стокгольм, Гетеборг, Мальме. Подавляющее большинство шведов — 7 млн. человек — живут в сельской местности, в маленьких коттеджах, а иногда и в 10 км от ближайших деревень, просто в лесу. Там нет ни театров, ни кинотеатров. Поэтому, когда в такую деревню, где живет 40 человек, приедет передвижной театр, то на представление придет даже сорок один... Я хочу добавить, что мы в своих спектаклях обращаемся к каждому конкретному ребенку, к индивидууму, к его личностному восприятию искусства и мира. И я думаю, нам это удается.

— Как вы это делаете?

— Т.: Маленькая аудитория и интересные темы, уважение к аудитории. Мы никогда не спрашиваем ребенка: «Ты понял..?» Мы спрашиваем: «Что ты думаешь..?» Дети понимают гораздо больше, чем мы предполагаем. Например, у нас был спектакль, основанный на реальном историческом материале о детях — жертвах фашизма. После освобождения из концлагеря их привозят в Штаты, там с ними работает психолог Мира Роттенбург — реальное историческое лицо. Она пытается вдохнуть в них воздух свободы. Но один мальчик, переживший все ужасы концлагеря, не может пережить эту свободу. И он умирает в 13 лет.

По этому поводу в Швеции тоже была большая дискуссия. Взрослые говорили: «Все слишком печально, в детском спектакле ребенок не должен умирать. Пусть он останется жить». Но ведь это — история. И так было в жизни.

— И как дети реагировали на смерть другого ребенка?

— Т.: Это фантастика! Они смотрели очень-очень серьезно. И они поняли, что бывает момент, когда человек должен освободиться, потому что с ним случилось так много плохого, что уже даже на хорошее у него нет сил.

— С.: Работая с куклами, полезно представить себе, как бы это выглядело на сцене, если бы пьеса игралась живыми актерами. Но в кукольном театре есть масса технических сложностей. Например, актер на сцене не ограничен в своих движениях. А в кукольном театре движения персонажей — это движения твоих рук. И если у тебя в каждой руке по кукле, то они одновременно не смогут слишком далеко разойтись в разные стороны. Мы тщательно продумываем мизансцены: ставим на репетиции видеокамеру и потом отсматриваем материал, анализируем, исправляем ошибки.

То же самое и с куклами. В кукле важен не только ее внешний вид, но и механизм — рычажки, веревочки и т.д., которым мы приводим ее в движение. И мы все время пытаемся придумать что-то новое, новую технику, которая дала бы нам новые возможности. Но однажды мы решили сделать куклу по принципу: «все гениальное просто». Куклу, которую можно изготовить за 20 минут. И родился новый спектакль...

...Она, наверное, только что родилась, эта кукла, сделанная из картонных кубиков. Продолговатое туловище, квадратная голова, ножки — и вместо рук ладони Андерса... Она еще ничего не знает о мире и о себе и не умеет радоваться, потому что у нее нет губ для улыбки, и не умеет видеть, потому что у нее нет глаз... Она беспомощно шарит вокруг себя руками и, наконец, находит острую деревянную палочку... Повертев ее в руках, кукла неожиданно прокалывает свою картонную головку в ее нижней части: это — рот. И она начинает петь... Еще два точных удара — и у куклы появляются глаза. Она создает себя сама, как и всякий человек... Кукла внимательно рассматривает зрителей, вертит головой и находит книжку... Она читает, она вбирает в себя знания, как губка. Но книжка начинает трепетать в ее руках. Она трепещет, трепещет и вдруг оказывается птицей... Книжка поднимается в небо и летит, а кукла следит за ней глазами. Затем начинает медленно-медленно подтягивать под себя ноги... Принимает горизонтальное положение, и, пока зрители, недоумевая, пытаются отгадать, что же она собирается сделать, ладони Андерса уже повторяют движения книжки-птицы... И зритель неожиданно понимает: у куклы выросли крылья... Она легко отрывается от земли и летит, похожая на большую птицу...

Накануне мы ужинали вместе, и Сессилия, сидевшая напротив, неожиданно спросила меня: «А ты не боишься будущего?» Мы только что познакомились, и кажется, это были ее первые обращенные ко мне слова. Можно ли за несколько секунд проанализировать всю свою жизнь и сообразить, боишься ли ты будущего? Я ответила максимально честно: «Мне столько раз приходилось начинать с нуля, что уже, наверное, не боюсь. А ты?» Она рассмеялась: «Я — фаталистка. Мое будущее никогда не простирается дальше, чем на шесть месяцев вперед, — и тихо добавила: — А если все время думать о том, что с тобой может случиться в будущем, так ведь просто сойдешь с ума»...

Благодарим Посольство Швеции в Украине за помощь в подготовке материала.

Выпуск газеты №:

№124, (1999)Section

Личность