ИЗ ЖИЗНИ ИЛЛЮЗИИ

Страна телезрителей должна знать своих героев. Правда, как утверждают создатели документального проекта «Хроника надежд и иллюзий» , сейчас идет премьерный показ их детища более, чем 70-ю региональными студиями страны. Так что, я думаю, отклик этот солидный труд наших кинематографистов будет иметь не только в газете «День», и не только у киевских зрителей, которые смотрят сериал на канале «ТЭТ» . Кстати говоря, над проектом работали именно кинематографисты — а не телевизионщики, и кинематографисты еще той, советской, школы. Режиссер Игорь Кобрин — лауреат Шевченковской премии за фильм «Два цвета времени» (о Чернобыльской трагедии). Продюсер Николай Гончаренко — оператор таких игровых картин, как «Евреи, будьмо», «Кошечка», «Выкуп», «Командировка», «Буйная» и др. В 97-м году этот тандем снял 17-серийный фильм «Заложники свободы», с успехом прошедший на экранах многих стран.

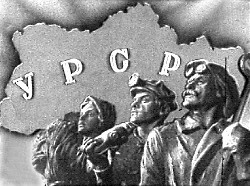

И киношкола в этом сериале, посвященном истории Украины с 1921 по 1991 год, чувствуется: основательность и даже скрупулезность в охвате фактов; явно любовное, небезразличное отношение к кинохронике — в том числе, и к труду своих коллег; внимание к «деталям» — т.е., не «столбовым» событиям истории, а к тому быту, который способен рассказать о жизни людей хоть в эпоху реалий, хоть в эпоху иллюзий никак не меньше, чем «эпохалки». Ну и, наконец, ассоциативность в осмыслении как самого по себе кинохроникального материала, так и исторических событий. Собственно говоря, сама идея проекта предполагает, что в основе его должны быть прежде всего параллели: фактологические, идеологические, мировоззренческие, образные... Ведь сериал имеет необычное построение, завязанное, опять-таки, на кинофакте: во времена советской Украины каждую неделю выходил киножурнал «Радянська Україна», который все телезрители из разряда тех, кому за тридцать, наверняка неоднократно видели в кинотеатрах перед показом художественного фильма. Вот на этом принципе и построена «Хроника...»: рассказ об истории страны через ретроспекцию всех кинонедель — от января до декабря, через события, происходившие во временных рамках каждой недели с 1921 по 1991-й год в Украине и в мире.

Подобное построение позволяет авторам сериала в каждой серии, фактически, рассказывать о всех 70- ти годах истории Украины, искать параллели, демонстрировать, какие последствия имели те или иные события, какие метаморфозы происходили с течением времени в восприятии тех или иных событий, и т.д. Ну, скажем, третья неделя октября в 1961 году была ознаменована XXII съездом КПСС, на котором была принята Программа построения коммунизма к 1980 году. Авторы фильма в рассказ об этом вплетают множество подробностей. Демонстрируются кинокадры, где Максим Рыльский читает воодушевленные стихи в связи с этим событием, при этом авторы и не подсмеиваются над великим поэтом, и не толкают речь «в оправдание», а акцентируют в его стихах строку о правах человека — и говорят, что к тому времени поэтические строки о правах были уже не столь наказуемы. «Гражданам вменялось быть свободнее и моральнее. Ибо одновременно с программой построения коммунизма на съезде был принят еще один документ — Моральный кодекс строителя коммунизма. В стране тотчас поднялась могучая волна движений и починов, они обязывали поколение, которому предстоит жить при коммунизме, немедленно стать достойным поставленной цели. Вспомнили чеховское, — мягко иронизируют далее авторы, — у человека все должно быть прекрасным — и лицо, и разум...» Вслед за этим комментарием в фильме идет синхронный фрагмент из «Радянської України» 1961 года, где рассказывается о передовой рабочей — штукатуре, которая одновременно и учится в вузе, и занимается художественной гимнастикой... Ну а что касается обещанного коммунизма... Авторы «Хроники...» далее делают ремарку, что в вместо него в Москве состоялась лишь Олимпиада, а вот 15 октября 1985 года очередной Пленум ЦК КПСС принял постановление о новой редакции программы КПСС, в которой коммунизм опять упоминался только в качестве светлой мечты человечества...» Правда, на этом для авторов фильма возможность строить «мостики» между событиями не завершается, и они к дальнейшему сюжету — о праздновании Пашей Ангелиной в 45 году 15-летия своего почина «100 тысяч подруг — не трактор» делают такой переход: «Что же касается коммунистических идеалов, то и прежде кинохроника регулярно фиксировала их материальное воплощение... Одним из них была знаменитая трактористка Паша Ангелина...».

Столь обширная цитата, я надеюсь, позволила читателю «Дня» ощутить и своеобразие интонации «Хроники...», где мягкая ирония наблюдателей, обогащенных опытом знания того, во что все семьдесят советских лет вылились, соседствует с обширным цитированием «голоса», стиля, киноизображения той эпохи. Во-первых, столь обширное именно цитирование, которое позволяет самому зрителю как бы непосредственно окунуться в былое, — действительно эксклюзивно. Во-вторых, зрителя не может не подкупить и авторская интонация мудрых, чуточку ироничных интеллигентов, которые и в советские времена умели-таки если даже не соблюдать дистанцию между собой и властью (а были и такие!), то хотя бы не отождествлять себя с пафосом и иллюзиями советской действительности и одновременно не были «пофигистами». В такой «позиции» они, авторы фильма, находятся и в отношении времен перестройки, и в отношении нынешних реалий уже независимой Украины — к которой, время от времени, они, разумеется, делают отсылы. Эта интонация — камертон фильма, и именно она снимает и возможность зрительского раздражения от той или иной трактовки событий. А эти трактовки, в общем-то, подчеркнуто субъективны, более субъективны, как мне кажется, чем даже в проектах Парфенова, и, разумеется, с ними можно спорить — но не более того. И, конечно же, суперлюбопытна «Хроника...» своим вниманием к социалке, быту граждан Советской Украины... Находится место всему: и переходу в 61-м году к блочному строительству, что позволило стране активно избавляться от «шанхаек» — и, одновременно, борьбе с «излишествами» и «мещанским вкусом» на окраинах городов — и вместе с тем явными излишествами в архитектуре зданий на Крещатике, которые, вспоминают авторы фильма, называли «каменными тортами». Или, скажем, показывается хроника о всегдашнем в октябре празднике работников пищевой промышленности — и тут же рассказывается о том, что солили, мариновали, коптили и в домашних условиях по всей стране, и гнали, очень даже любили гнать продукт, который так и назывался «самогон», а тем, кому и этого казалось мало... И идет далее кинохроника 87-го года, уже времен перестройки, о любви отдельных украинских граждан к конопле, которую запросто можно собрать на полях украинских колхозов...

Я думаю, этот охват событий вглубь — с историческими параллелями, и вширь — с тематическим разнообразием, делает проект « Хроника надежд и иллюзий» действительно уникальным. Жаль, что проект недостаточно каналом «ТЭТ» рекламируем, что нет о нем особых откликов нашей прессы... Ведь это не просто труд — а труд, нужный нам, гражданам страны, которая на самом деле родилась-то все-таки не в 91-м, и которая сохраняет еще очень много родовых пятен той своей, как бы иллюзорной, как бы в другом измерении, жизни советского периода. И осмысление этих пятен, имеющих столь удивительную способность проникать и расползаться сквозь ткань времени и на нашу, якобы совсем новую, совсем иную, действительность — вещь супернеобходимая. А то, случается, пятна и разъедают ткань, оказываясь более самодостаточными — ну, например, как номенклатура на теле народа... Разве не так?

«Эпицентр» Вячеслава Пиховшека («1+1») в минувшее воскресенье обрел, после месячной невнятности формата и невзрачности — содержательной — автора, некие реальные очертания. Нельзя сказать, что страна телезрителей могла при этом вздрогнуть от восхищения, но, может, кто-то радостно потер руки: «Ну вот, я же говорил...» Да-да, доренковские интонации, наконец-то, оправдали нынешний формат малой студии, и, наоборот, малая студия как бы оправдывает доренковские интонации. Все-таки в жанре теледебатов (или ток-шоу) слишком явный субъективизм В. Пиховшека, вплоть до непосредственного его участия в политических процессах, входил в слишком явное противоречие с естественностью для этого жанра только роли рефери. Теперь, в смысле жанра, все встало на свои места. Причем не только в смысле формы — и содержания тоже. Тот прокурорский запал, с которым в воскресенье В. Пиховшек осветил две темы: ситуацию вокруг ареста в Германии бывшего главы «Градобанка» В. Жердицкого и ситуацию вокруг бюджета страны, голосование которого в первом чтении отложено на две недели — вполне имеет право на жизнь, в качестве публицистической передачи, где ведущий высказывает исключительно субъективную точку зрения. И пусть при этом Вячеслав задавал больше вопросов (скажем, по поводу роли в деле Жердицкого некоторых народных депутатов и госчиновников), делал многозначительных намеков (допустим, о том, что стоит в связи с делом Жердицкого посмотреть предвыборный список партии «Реформы и порядок»), и давал рецептов (о, допустим, необходимости гражданского контроля над бюджетом) — чем приводил конкретных аргументов, фактов и фамилий (в процентном соотношении). Тем не менее, во-первых, все-таки фактов было в той части передачи, где речь шла о деле Жердицкого, на порядок больше, чем во всех остальных т.н. информационно-аналитических передачах других каналов, вместе взятых. Во-вторых, все эти факты, так же, как и намеки — но со ссылкой на факты, касались действительно не последних лиц страны. И, наконец, в-третьих, и в главных, всем этим фактам, в отличие от ситуации программ Доренко, у меня, как у телезрителя, не было, в общем-то, оснований не доверять. Более того, в отличие от ситуации с программой не только Доренко, но и, скажем, наших передач «Акценты» В. Лапикуры или «7 дней» И. Сторожука , предвзятые — или непредвзятые — логические цепочки выстраивались Пиховшеком куда менее топорно и куда более изощренно, явно будучи рассчитанными на куда большую способность зрителя оценивать адекватность интерпретаций. А что касается недоговоренностей, риторики, пафосности, открытой позиционности ведущего, обвинительных интонаций и т.д. — то это, в конце концов, дело автора и вполне укладывается в характерные особенности избранного им жанра — разоблачительной публицистики. Но... Опытному профессионалу В. Пиховшеку ли не знать, что для умного зрителя не может быть убедительным публицист, действующий вне классических правил журналистики. Даже априори тенденциозный публицист в действительно демократических СМИ не позволил бы себе «разоблачать», не представив все возможные (и важные) доказательства другой стороны, и точки зрения всех участников процесса. То есть, публицист, уважающий законы объективности, обязан был бы дать как собственную тезу, так и возможные антитезы, пусть даже с их затем собственным оцениванием. Увы, единственным представителем «антитезы» в «Эпицентре» был на сей раз лишь В. Пинзеник. В программе дали коротюсенький кусочек его синхрона, в котором тот определил меру своей причастности к тому факту, что именно «Градобанк» был выбран для работы с немецкими выплатами остарбайтерам. Все. По всем остальным многочисленным вопросам, затронутым В. Пиховшеком как по делу Жердицкого, так и по делу бюджета, с «антитезами» в программе было туго. Более того, ответ В. Пинзеника на вопрос: «Каким образом все-таки деньги остарбайтерам были в какой-то мере выплачены?» в том духе, что это другая проблема, и он ее раскроет в другом обширном материале, В. Пиховшек расценил как «настораживающий» и подчеркнул, что политик может знать нечто, что может кому-то помешать... Затем идет плавный переход к определенным риторическим вопросам Пиховшека к премьеру Ющенко, и, таким образом, «легким движением руки» всего лишь мало аргументированное сомнение в искренности В. Пинзеника превращается как бы уже и в аргумент в пользу наличия неких непроясненных моментов в отношении В. Ющенко... Таких передергиваний или просто навязывания определенной логики в передаче было предостаточно, они даже вполне грамотно использовались. Однако то, что в «Эпицентр», до этого еще ни разу не выходивший в отсутствие гостя студии, не был приглашен оппонент В. Пиховшеку, конечно же, не могло не подорвать доверие умного и наблюдательного зрителя ко всему, высказанному в передаче. Тем более, когда выстраиваются вполне определенные схемы обвинений вполне конкретным лицам, которые являются вполне давними оппонентами тех тоже вполне конкретных лиц, которые стоят, по субъективному убеждению многих, за каналом «1+1». Тем более, что существуют объективные законы восприятия как информации вообще, так и критической, разоблачительной информации, в частности. Законы, по которым одинаково однобокая, необъемная критика — но в отношении власти (реальной) и в отношении ее оппонентов (явных и неявных) воспринимается совершенно с разной степенью зрительского доверия. Как и критика, «освященная» властью или «освященная» оппозицией. Как и критика, направленная в сторону популярных политиков или непопулярных... Точно так же, как, наверное, тем, кто не прочь подтолкнуть В. Пиховшека к формату С. Доренко, нельзя не учитывать и того, что все-таки, как бы то ни было, как бы ни консервировалось нынешнее состояние общества — тем не менее, оно развивается. И благодаря предвыборным кампаниям как в Украине, так и в России — набирается опыта. И в этом опыте есть «хроника» надежд и иллюзий не только по отношению к политикам вообще и конкретным именам, но и к СМИ вообще, и к конкретным образам, методам, приемам... И россияне, и украинцы, многие из которых упивались еще полгода назад россказнями ОРТ и Доренко о Лужкове, Явлинском, etc, теперь уже знают, что многое из этих россказней — просто ложь, и видят преображения Березовского и его взаимоотношений с властью. И у россиян, и у украинцев общественное мнение уже «запрограммировано» совсем иначе, чем еще даже полгода назад, и по отношению к олигархам. (Как бы к этому ни относиться — но есть объективная реальность.) Не в последнюю очередь само ТВ все-таки дает и позитивный политический опыт электорату — и не только российское НТВ, но и, скажем, такие передачи отечественного ТВ, как тот же «Эпицентр» — но в рамках диалога, как «Право выбора» («Интер») — создатели которого берутся за достаточно острые темы и приглашают достаточно разных политиков, как «Вікна. Опівночі» (СТБ) , куда тоже приходят разные гости, и обсуждают вполне раскованно вполне острые темы... Я думаю, не пройдет бесследно для сознания электората и демонстрация на ICTV всех трех раундов теледебатов А. Гора — Д. Буша... Это не значит, конечно же, что общество уже не будет обманываться, что оно стало всевидящим, всепонимающим, мудрым, преодолело апатию и т.д. Но я не сомневаюсь, что общество меняется. И вылепить нынче из Пиховшека Доренко — уже не фокус. Отжившие свое технологии... Так же, как и возврат к телевидению «советско-американской» мечты простых, не «испорченных» рефлексией парней и девчат — на ICTV. И поэтому, если уж, как утверждает Вячеслав Пиховшек, задачу журналистов по отношению к правительству В. Ющенко он лично видит нынче исключительно в том, чтобы вынудить правительство работать — то, может, так и надо акцентировать, и именно исходя из этого и аргументировать? А не сводить все опять к интонации «наезда», от которой всегда пахнет элементарной «заказухой»?

P.S. Не могу удержаться, чтобы не привести две, показавшиеся мне любопытными, цитаты недели. Первая — из выступления председателя Нацсовета по вопросам ТВ и РВ Бориса Холода на Всеукраинском совещании руководителей телерадиоорганизаций (21.10.2000). Говоря о факте создания в 1994 году Нацсовета по вопросам ТВ и РВ как факторе «демократичного становлення телерадіопростору», господин Холод подытожил: «Свій шанс кожен з вас (канали радіомовлення та їх керівники) отримав сповна. Щоби довести свою фінансово-економічну і творчу спроможність. Тоді ж Національна рада взяла на себе повноваження бути і вашим консультантом, і наставником, і вимогливим учителем в період становлення, та й пізніше, у подоланні безлічі проблем» — сказал господин Холод. И тут, как говорится, no comments. А вторая цитата принадлежит Миколе Вересню, который «отбрил» гостью «Табу» (23.10.2000), посмевшую рассуждать об общественной пользе, следующим замечанием: «Світовий досвід свідчить, що держава багатіє тільки тоді, коли кожен працює тільки і виключно на себе». Чтобы не уподобиться «учительствующему» нашему Нацсовету, я только позволю себе скромно заметить две вещи. Ну, во-первых, обрадовать всех сограждан, имеющих «зуб» на олигархов, которые, как известно, работают, не покладая рук, исключительно на себя: все отлично, идем правильным курсом, к всеобщему благоденствию. А во-вторых, тем не менее замечу, что, мне кажется, исторический опыт свидетельствует о том, что реального благосостояния достигла прежде всего та часть мира, в которой общественную мораль определял протестантизм. Та ветвь христианства, основу которой составляет гармонизация личностного эгоизма (индивидуальных свобод, прав) с общественными интересами. Впрочем, как о единственно разумной альтернативе охлократии или тоталитаризму именно такой гармонии говорил еще Аристотель. И, собственно, весь цивилизованный мир стоит нынче на механизмах такого уравновешивания, в чем, в общем-то, и состоит там функция государства. Ну а если у нас даже журналисты уверены в обратном...

Выпуск газеты №:

№196, (2000)Section

Медиа