ЕВНУХИ В ГАРЕМЕ,

или Парижские заметки футбольного дилетанта

Я попал туда в июне, как раз в разгар футбольных страстей, когда город жил совсем не концертами Ростроповича с Миланским симфоническим оркестром и не роскошными выставками Мена Рея и Макса Эрнста; он жил какой-то странной, двойной жизнью, когда на протяжении первой половины дня все как бы занимаются своими делами, зато во второй — город становится безлюдным, и только загадочный визг из раскрытых окон и переполненных кафе напоминает, что он еще не полностью стал собственным сном, декириковской фантасмагорией.

О чем должен был думать инопланетянин, созерцая загадочное пристрастие землян к причудливому ритуалу на зеленой траве в окружении тысяч, куда там, миллионов ошалевших наблюдателей? Не танец ли это вокруг очага, не гипнотический ли транс, навеваемый шаманами, не священные ли песни, которые помогут сокрушить врага, подстрелить большого зверя, собрать небывалый урожай чечевицы?

Старик Хоттабыч, как мы помним, решал эту проблему просто: выбрасывал на футбольное поле 22 мяча, чтобы каждый спортсмен имел собственный и не должен был бороться за такой пустяк с коллегами. Хоттабыч был джином, обитателем бутылки, в определенном смысле — инопланетянином. Он не знал человеческой натуры, которая никогда не удовлетворится одним мячом, а будет стараться прихватить у коллег хотя бы пару, а главное — не понимал условий игры, которая, оказывается, может быть самодостаточным утешением, таким себе «чистым искусством», l’art pour l’art.

Мой коллега-венгр, с которым мы делили соседние столы и компьютеры в Институте гуманистики, не считал себя ни джином, ни инопланетянином. «Мы с тобой монахи, которые попали в дом терпимости», — комментировал он нашу причастность или, собственно, непричастность к футбольному чемпионату.

— Мы скорее всего евнухи в гареме, — ворчал я.

— Нет, — смеялся Эндре. — Евнухи — это все те болельщики, которые сами не играют, а только смотрят. Разновидность сублимации.

— Твое высиживание за компьютером — это тоже разновидность сублимации. Компенсация подсознательных комплексов. Маниакальный психоз. Невроз навязчивых состояний. Сексуальная неудовлетворенность. Физическая ущербность...

— Но от моей сублимации хоть какая-то польза, — возражал Эндре. — А от их — одни убытки. То морду кому-то побьют, то голову проломят. То витрины разобьют, то авто подожгут. А о сраче на улицах я уже и не говорю. В метро страшно зайти.

— Пути Господни неисповедимы, — сказал я примирительно. — Может, Он их испытывает.

— Или нас — ими.

— Или нас — ими, — согласился я.

— Искушение святого Антония! — радостно воскликнул Эндре.

— Двух Антониев, — скромно добавил я.

— Ведьмы и черти, которые прут из всех щелей! — кайфовал Эндре, отыскивая классическую картину Брейгеля в Интернете. — Рыбьи головы, свиные рыла! Все соблазны мира, все силы Ада! Чудища! Рожи! Князья Тьмы! Короли футбола!

— Королевы дебилов! Капитаны песка!

— Капитаны... — Эндре запнулся и подозрительно глянул на меня, — а ты случайно не тайный болельщик?!

— Нет, — чистосердечно поклялся я, хотя это была далеко не вся правда.

А вся правда заключалась в том, что смолоду я таки был болельщиком, я вдыхал этот сладкий дурман, я обалдевал перед телевизором, болея за «Динамо», и шалел

на стадионе, поддерживая «Карпаты»; я действительно познал головокружительную радость победы и неземное наслаждение от забитого гола, когда весь мир кажется прекрасным и всех людей хочется обнять.

Сознаюсь, к этой страсти меня приобщил отец, заядлый болельщик всех украинских команд и даже футбольной сборной СССР, за которую всегда играл кто-то из киевского «Динамо». (За хоккейную сборную украинские спортсмены не играли, поэтому отец последовательно болел за всех ее противников). Я унаследовал все его слабости, вот только в минуты раздражения не бросал спичечный коробок и еще, на радостях, не выскакивал на стул, вопя «го-о-ол!!!». (Маленький и пузатый, отец становился в это мгновение великаном, богатырем, одним из тех молодых, энергичных парней на футбольном поле, их всемогущественным покровителем и демиургом; мы обнимались со слезами на глазах и это, кажется, были самые счастливые минуты в нашей семейной жизни).

Сознаюсь также, что в школьном возрасте я был не только болельщиком, но и игроком. Зимой и летом, по снегу, по грязи, по пыли, по асфальту мы гоняли мяч на школьной площадке как минимум с 2 часов пополудни (когда заканчивались уроки) и до 6 вечера (когда с работы возвращались родители, перед которыми мы должны были имитировать выполнение домашних заданий). Это было главное, важнее танцев-шманцев, белого крепленого в вечернем парке, проблемы полового созревания и политического перезревания, это было то, ради чего мы шли в школу и нетерпеливо высиживали шесть уроков. Класс состоял не из мальчиков и не из девочек, и даже не из учеников, а прежде всего из двух команд, которые на каждой перемене, каждый день, из года в год вели бесконечный многотаймовый матч. Никто не помнит его окончательного счета — возможно, 2146 на 2145, — но все помнят, что это был самый лучший матч в нашей жизни.

Постепенно эта страсть миновала — не потому, что я вдруг выздоровел, прозрел, стал мудрее или, как деликатно говорят, «повзрослел». Просто что-то произошло со временем — оно уплотнилось, погустело, ускорилось, и под его потоком уже невмоготу стало держать на палубе лишние вещи — велосипеды, мячи, фантастические романы, почтовые марки, отдых на море, на речке и вообще отдых, — все полетело за борт, словно балласт, хотя кто знает — может, среди того балласта был и единственный настоящий спасательный круг?

Если уж говорить всю правду, я должен был объяснить Эндре, что я не раскаявшийся грешник и тем более не монах, а только хитрец, который вытеснил одну страсть другой, более сильной или, как хитрецу иногда кажется, более почтенной, и что, если уж продолжать эти сомнительные метафоры, я самый обычный завязавший алкоголик, наркоман, спрыгнувший с иглы, уркаган, бросивший футбольную «малину», потому что прибился к литературной. И кто знает, какой толчок нужен этому рецидивисту, чтобы взяться за старое?..

Мои «искушения святого Антония» начинались с самого утра в метро по дороге в Институт, — когда толпы шумных болельщиков каждый раз заполняли вагоны, распевая песни, перекликаясь, дуя в дудки, маша флагами, пересмеиваясь и просто радуясь жизни, которая вот-вот должна достичь для них сакрального апогея. Это были настоящие чудища и рожи, как говорил Эндре, — раскрашенные в цвета своих флагов, завернутые в карнавальные лоскутья, — они внезапно появились на разных станциях и так же внезапно исчезали, впрочем в этой бессистемности была определенная система: они ехали из разных городов мира в разные города Франции, с летного поля Шарль де Голль в аэропорт Орли, с автостанции Гаени на вокзал Монпарнас, с Гар дю Нор на Сен-Лазар. Они летели по воздуху, плыли по воде, продирались под землей, чтобы появиться в положенном месте и времени, в должном виде на свой межконтинентальный шабаш.

Собственно, еще перед поездкой в метро я видел те же рожи в телевизионных новостях — следом за фрагментами вчерашних матчей, обстоятельными комментариями, дискуссиями, прогнозами и, конечно, рекламами, где футболисты пьют «Кока-колу», выскакивают из экранов компьютеров, пользуются услугами «Франс Телеком» — а когда я наконец возрадовался, что появился рекламный ролик без футболистов, беременная женщина на телеэкране, перехитрив таможенников и пограничников, извлекла из-под платья... футбольный мяч.

Святой Антоний защищался от нечистой силы крестом и молитвами, я — прятался в библиотеке. Моя рука, впрочем, упрямо тянулась не к ученым книгам.

Постепенно я нашел оправдание для своего нездорового интереса в том, что футбольная информация не такая уж и лишняя и безотносительная к Украине. Я открыл, например, что не только наши руководители любят кататься на европейские кубки за казенный счет, но и некоторые их зарубежные коллеги — в основном из банановых республик, где правят примерно такие же (прости, Господи) политические элиты. Президент Парагвая Хуан Карлос Васмоса снарядил самолет на матч своей сборной с Францией, прихватив несколько десятков ближайших друзей и свою неисчислимую семью. Пир на борту самолета, говорят, был небывалый, самые дорогие вина лились рекой — тоже, понятно, не за деньги высокопоставленных путешественников.

Так же и суеверие не является сугубо украинской чертой — оно буйно процветает во всем «третьем» мире. Стоило бразильцу Ромарио повредить икру, как его почитатели в Рио-де-Жанейро сразу приобщили к лечению известную целительницу Жандир Мотту, которая вместе с матерью футболиста установила энергетический контакт с Францией

и, понятно, подзарядила икру Ромарио необходимой энергией.

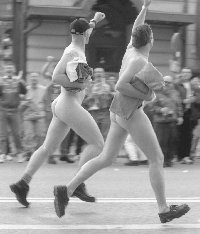

Ну и, конечно, с сугубо украинскими проблемами столкнулись камерунцы, которым футболки достались лишь за два недели до начала чемпионата, а гетры так и не выдали, поэтому пришлось покупать самим. Говорят, на первых Олимпиадах команда Индии выступала босиком, что, в конце концов, больше соответствует древним спортивным традициям (как и полностью обнаженное тело). Четыре года назад команда Камеруна избежала подобной перспективы, потому что негритянская диаспора США, точь-в-точь как украинская, собрала кой-какие карманные деньги своим бедным заокеанским родственникам.

Вдохновившись этими «украинскими параллелями», я направился на третий этаж поболтать с Эндре. Он сидел, как всегда, за компьютером и читал, оказывается, в Интернете те же газеты.

— Ну что, — сказал я, — святой Антоний, искушаешься?

— Изучаю окружающую флору и фауну. Каталогизирую. Смотри, — он перелистал несколько страниц на экране.

«Во время трехдневных беспорядков в Марселе накануне матча между сборными Англии и Туниса арестованы 102 человека. 120 человек арестованы в Сент-Этьене, где играли команды Англии и Аргентины. Молодые французы тунисского и алжирского происхождения спровоцировали драку с английскими фанами. Несмотря на энергичное вмешательство полиции, опрокинуто и сожжено множество автомобилей, разбиты витрины многих магазинов.

Всего за три недели чемпионата арестованы более 700 человек, из них 540 — англичане. Среди остальных преимущественно немцы, а также аргентинцы. 3200 человек ранены, из них 400 — госпитализированы. Большинство ранений — от ударов бутылками и камнями. Один полицейский, избитый немецкими неофашистами в Лансе, находится до сих пор в тяжелом состоянии. 64 человека приговорены к тюремному заключению на сроки от одной недели до двух лет. Остальные наказаны условными сроками, денежными штрафами, депортацией и запрещением посещать футбольные матчи в течение нескольких лет».

— Шабаш демонов, — сказал Эндре. — Триумф низших инстинктов.

— Но ведь есть и другие болельщики, — сказал я. — Например, корейцы, японцы. Газеты вон пишут, что они даже на стадион приходят со своими пластиковыми мешками и забирают полностью весь мусор...

— Это другая цивилизация, — сказал Эндре. — За ними будущее.

— Может, они вообще — инопланетяне? — поинтересовался я.

Компьютер создает такую же виртуальную реальность, как телевизор. Вместо того чтобы смотреть матчи, то есть снова садиться на иглу, я изучал окружающую среду — инфраструктуру, так сказать, виртуального футбольного действия. «Флору и фауну», — как сказал бы Эндре. Поклацав немного клавишами и поманипулировав мышкой, я узнавал, что на каждых сто болельщиков приходится один работник стадиона, каждый сектор имеет своего врача, и на каждом ярусе работает 600 полицейских в форме и 250 в гражданском.

Всего к охране чемпионата привлечены 25 тысяч полицейских, в том числе из антитеррористических отрядов. (Информация сопровождалась эффектным фото «спецназовцев» на вертолете над стадионом Сен-Дени). Строгий надзор за стадионами осуществляется не только во время матчей, а круглосуточно. За всеми их закоулками и соседними автостоянками следят до двух сотен телевизионных камер. Проектировщики стадиона Сен-Дени уверяют, что в случае угрозы 80 тысяч зрителей могут организованно покинуть объект в течение 15 минут. Медики способны помочь сразу, то есть одновременно, 500 лицам.

Эти меры безопасности, считают организаторы, не являются излишними, учитывая грустный опыт предыдущих десятилетий. В 1946 году несколько тысяч болельщиков без билетов прорвались на трибуны стадиона в английском городе Болтон, вследствие чего погибли 33 человека. Шесть человек погибло в 1995 году в Чили, когда 70-тысячная толпа брала штурмом ворота стадиона Сантьяго. В 1964 году в стычках после матча Перу — Аргентина погибло триста болельщиков. Через четыре года в Буэнос-Айресе обезумевшая толпа затоптала 74 человека в тоннеле, ведущем к стадиону. А самой большой, наверное, катастрофой завершился отборочный матч чемпионата мира Сальвадор – Гондурас в 1969 году. Он привел к войне между этими странами, в которой погибли тысячи солдат.

В 1982 году на московских Лужниках в драках с милицией погибло, по неофициальным данным, 340 человек. Спустя три года в Брюсселе, в стычках перед финальным матчем Кубка Европы между «Ювентусом» и «Ливерпулем», погибло 39 болельщиков, преимущественно итальянцев. Крупнейшие футбольные трагедии последних лет — гибель 95 болельщиков в Англии на матче «Ливерпуль» — «Нотингем Форест» и смерть 15 болельщиков под руинами трибуны, рухнувшей в Бастии. Два года назад в отборочном матче между Замбией и Суданом погибло 15 зрителей. И еще 80 человек погибло в Гватемале перед матчем с Коста-Рикой, когда многотысячная толпа с фальшивыми билетами штурмовала стадион.

В этом году наибольшую обеспокоенность французской полиции вызвали мусульманские террористы, которые пару лет тому назад хорошенько напугали французов серией диверсионных взрывов в различных городах страны. Накануне соревнований французская полиция задержала более 70 подозрительных лиц, 15 арестовала. Самое пикантное, что в телефонных разговорах, подслушанных полицией, террористы пользовались «футбольными» кодами, вроде «команда готова к игре», «бутсы готовы к матчу» или «из-за границы едет тренер с передачей».

Пока что намного больше чем террористы, французскую полицию донимают карманные воры — их съехались сотни или даже тысячи со всей Франции и из-за границы. Незабываемым праздником стал чемпионат и для тех, кто зарабатывает деньги на нем вполне легально. «Чемпионат мира — это для нас второе Рождество», — заявил недавно владелец немецкой фирмы «Бальзен», продающей орешки, чипсы, сухие пирожные и другие продукты, которые болельщики любят погрызть перед телевизорами. Добродушный предприниматель, понятно дело, не имел в виду рождение на футбольном «мондиале» нового Иисуса, да и вообще не придавал своей метафоре сакрального значения. Речь шла только о небывалом оживлении торговли — почти на тридцать процентов, — которое обычно наблюдается только накануне Рождественских праздников.

На следующее утро я поехал в Сен-Дени — не на футбол, конечно же, а на осмотр прославленного собора Святого Дениса, первого епископа и покровителя Франции, великомученика, личного патрона Жанны д’Арк, которая именно здесь, в этом соборе, получила благословение на все свои подвиги.

По дороге в метро я просмотрел газеты — самыми забавными были американские: они тщательно переводили «11-метровый удар» как «12-ярдовый» и объясняли непосвященным читателям, что Диего Симеоне первым нарушил правила против Дэвида Бэкхема, толкая его в спину — «что в европейском футболе делать нельзя».

Английские газеты поносили бедолагу Бэкхема, ударившего аргентинца в ответ под самим носом судьи, за что, понятно, он был тут же удален с поля, а его команда после этого осталась в меньшинстве. Одни журналисты обыгрывали его фамилию (Бэкхоум — «назад домой»), намекая, что именно из-за него англичане проиграли и выбыли из дальнейших соревнований. Другие называли его «спайс бой» (горячий парень), намекая на его связь с певицей Викторией Адамс из «Spice Girls» (одна букмекерская контора в Лондоне даже начала принимать ставки от желающих заключить пари, не прервутся ли, случаем, их взаимоотношения до конца года).

Французские газеты прямо не злорадствовали по поводу поражения своих давних соперников-англичан, однако их рассказы о победных торжествах в Аргентине были подозрительно подробными (не говоря уже о подобных репортажах из Ирландии, которая не имела никакого отношения к чемпионату, зато достаточно имела исторических оснований злорадствовать из-за любой неудачи англичан). Для аргентинцев эта победа была действительно своеобразным реваншем за поражение в 1982 года в войне с Англией за Мальвинские (Фолклендские) острова.

«У меня такое чувство, — простодушно сознался один из болельщиков корреспонденту, — как будто все мои самые счастливые дни — когда я вступил в брак, когда родился мой первенец, когда я впервые занимался сексом — слились сейчас в один!..»

«Футбол — это единственная вещь, которая всех нас объединяет, богатых и бедных, образованных и неграмотных, дворников и министров, — мы все чувствуем гордость за нашу нацию. Никакая политика не дает этого чувства», — говорит владелица магазина, в котором не осталась ни одного национального флага — все распродано.

Я сворачиваю газету и выхожу из метро, вспоминая слова мудрого Эндре о том, что разница между патриотизмом и национализмом заключается только в одном: патриотизм — это то, что чувствуем мы, а национализм — это то, что чувствуют все остальные.

Собор встречает приятной прохладой, величественные навы, трансепты, боковые часовни, витражи ХII века — эдакий свет в конце тоннеля. Собор заложила святая Женевьева в 475 году (что делали в это время наши ории-арии? Воевали со скифами? Приносили человеческие жертвы своим языческим богам?), на соседнем погосте похоронили святого Дениса, зажаренного живьем местными ориями на металлической решетке, к собору стекались паломники, его разрушали и восстанавливали, одна из двух башен так и осталась неотстроенной — и это, наверное, главное, чем он отличается от более известного Нотр-Дама, заложенного на семьсот лет позже. В конце концов, его не рисовали импрессионисты.

Весь собор Сен-Дени — это большое кладбище или — что, собственно говоря, то же самое — большая история. Именно здесь, а не в Нотр-Даме, замаливали свои бесчисленные грехи Дагоберт и Пепин Короткий, Карломан и его более знаменитый брат Шарлеман, известный у нас в немецкой транскрипции как Карл Великий. С ХIII века здесь находили себе последнее пристанище все короли — Жаны, Шарли, Филипы, Людовики, Анри (тоже почему-то онемеченные у нас как Генрихи), Екатерина Медичи, все их принцы, дофины, инфанты, совершеннолетние и нескольких месяцев отроду, в скромных урнах в подземельях и под основательными надмогильными плитами в боковых часовнях, украшенные лежащими скульптурами со львами, псами и даже (почему-то) горностаями у ног.

На время футбольного чемпионата собор стал своеобразным экуменическим центром, предлагая каждое воскресенье богослужение на разных языках, цитаты из Корана, Торы, индуистские гимны, которые действительно подтверждали: Бог один, и открытки с «Отче наш» на всех языках. Украинского не было, поэтому я прихватил себе текст на языке аладу из республики Кот д’Ивуар. Начинался он так: «Enewutu ie we mi ni no hode do: Oto miton he tin to olon me, hihio we oyin towe...» Я пообещал себе выучить это наизусть.

В боковых навах висели снимки футбольных матчей и спортивные рисунки детей из разных стран мира. А перед всем этим было стихотворение Бруно Сотеро, священника и, как указывалось внизу, профессионального футбольного арбитра.

Господи, Тебе мы вверяем этот Кубок Мира!

Молимся за команды стран, которые приедут, и за тех, кто хотел бы здесь быть, и не смог.

Мы вверяем под Твою опеку всех гостей нашего края.

И молим Тебя простить человеческие страсти этих Всемирных Соревнований — все неприличные жесты, злые слова, грубое поведение.

Но несмотря ни на что, Господи, благодарим за радость, которую порождают эти матчи в победе и поражении.

И пусть никогда слава человеческая, слава победы не даст нам забыть о самом существенном — вечном бытии в Тебе.

Пора было возвращаться — на следующий день меня ожидал самолет. В Институте я попрощался с моими хозяевами и, конечно же, с Эндре, который привычно колдовал у компьютера. Он выслушал мой путаный рассказ о Сен-Дени и вынул из ящика стола книжку. Это была Библия по-французски. Он развернул ее и заложил страницу своей визиткой. По дороге я заглянул под закладку и прочитал:

«Разве вы не знаете, что бегущие на ристалище бегут все, но один получит награду? Бегите так, чтобы получить!

И каждый подвизающийся воздерживается от всего; они — чтобы тленный принять венок, мы же — чтобы нетленный».

Это было первое послание апостола Павла к коринфянам.

Выпуск газеты №:

№159, (1998)Section

Общество