Голос эпохи

Увидел свет уникальный библиографический указатель «Николай Михайлович Амосов. Легенда мировой науки»

В 1947 году в ВАК СССР, диссертационное чистилище того времени, учреждение строгих бюрократических норм, поступила работа, которая даже в условиях послевоенного аскетизма отличалась некоей вольностью. Это был написанный от руки труд Н. Амосова на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, причем не на чистых белых листах, а на обороте медицинских бланков. Но, очевидно, сам предмет исследования «Первичная обработка ран коленного сустава», говоривший о том, что выполнено оно врачом-фронтовиком, взывал к тому, что канцеляризм в отношении этого нестандартного научного отчета должен отступить. Рукопись была разрешена к защите.

«Хирург, кибернетик, писатель, общественный деятель» — эти пять слов об Амосове на мемориальной доске в очертаниях старинной киевской улицы, на фасаде одного из домов невдалеке от Владимирского собора, где в последние десятилетия он жил и творил, объемлют, в сущности, вселенную подвижника и страстотерпца минувшей эпохи. Имя академика при жизни стало мифом, на маршрутках, несущихся к обители спасения сердец на Батыевой горе, созданной им, водителями обозначалось от руки — «Институт Амосова», хотя такой официальный титул появился намного позже. Дни и годы летят неумолимо, но самобытную эту личность чтят. Живы бывшие больные и их веточки — дети и внуки пациентов, которых Николай Михайлович, вопреки безапелляционному приговору медицины недавнего времени, исцелил своим мастерством, впервые в Украине интенсивными темпами став развивать современную кардиохирургию. Каждый, кто видел и слышал удивительного рыцаря без нимба, без тени приспособленчества, как бы запечатлевал его образ, символизировавший честность, самоотдачу и совестливость, и след этот не стирается. В памяти сохраняется, хотя, наверное, меньше, чем раньше, перечитывается талантливая амосовская проза — слепок его души.

Но все это — лишь отдельные разрозненные кадры уходящего в былое великого деонтологического фильма о его судьбе и жизни. И вот матрица такой ленты недавно как бы полностью воссоздана в виде уникального библиографического указателя «Микола Михайлович Амосов. Легенда світової науки». Первое фундаментальное обобщение такого рода вышло в конце минувшего года под грифом Национальной научно-медицинской библиотеки Украины. Его консультантом, а фактически побудителем явилась член-корреспондент АМН Украины профессор Екатерина Амосова, дочь Николая Амосова, а научным редактором — директор библиотеки, заслуженный работник культуры Украины Раиса Павленко. Значительное по объему и поискам документальное путешествие для этого, в основном исходя прежде всего из бережно сохраняющихся в царстве медицинской книги и периодики по улице Льва Толстого библиографических сокровищ, проделали составители указателя Лидия Корнилова и Татьяна Остапенко. Но это лишь толика источников. Особая роль в максимальном привлечении необходимых материалов из их личных собраний принадлежит Екатерине Амосовой и многолетнему секретарю Н. Амосова Анне Телеповой.

Перечень работ Николая Михайловича в хронологическом порядке как раз и открывается необычным диссертационным дебютом, относящимся к 1948 году. Но как в напряженных буднях военного хирурга, когда через 200-коечный госпиталь, где вместе с Амосовым было пять врачей, в период боев прошло 40 000 раненых, в днях и ночах у операционного стола, возникли контуры будущей диссертации? Думается, в результате особого феномена, не просто ему присущего, но и последовательно развитого — наблюдать, словно все, но видеть, как никто. Понятно, что круг ургентных операций в этом госпитале был многолик, загрузка огромна, и все же повреждения суставов фиксировались слишком часто. Помогая раненым бойцам, военврач Амосов усовершенствовал приемы обработки таких ран, что приводило к значительно более оптимальным, чем в других госпиталях, функциональным результатам. Новаторский этот почин был положительно оценен в медицинских формированиях фронта, а затем по протоколам и подробностям операций и в ретроспективных записях по памяти Николай Михайлович обобщил эти данные. Он понимал: диссертационный этап в научном продвижении необходим. Но какова протянувшаяся сквозь жизнь траектория его исканий, в сущности, не просто средоточие профессиональных интересов Н. Амосова, а и неподдельное зеркало его увлечений? Указатель охватывает 672 монографии, печатные статьи, сборники, издания под его редакцией с далекого 1948-го по 2005 год, когда на протяжении трех лет после кончины великого украинца, подаренного нам Россией, свет его творческой звезды в авторских публикациях еще продолжал сиять. Приведены аннотированные данные о 52-х интервью с Николаем Михайловичем (и это, конечно же, отдельная кладезь) и 231 материал различных авторов и изданий о его деятельности. Можно сказать, что в своих контрапунктах возникает энциклопедическое отражение движения славной этой личности в ее предназначениях. А обращаясь к замечательным воспоминаниям Н.М. Амосова «Голоса времени», понимаешь, что название выбрано не случайно: канва амосовского эффекта — сама история, и не отстраненная, а живая и волнующая.

Но оттолкнемся от событий четырех амосовских лет войны в качестве ведущего хирурга летучего госпиталя, о чем Николай Михайлович напишет прекрасную книгу, по сути, свои «В окопах Сталинграда»: «ППГ 2266». В 1946-м, следуя разделу «Основные даты жизни и деятельности» (после демобилизации с Дальнего Востока, куда накануне новой войны был переброшен госпиталь) будущий реформатор хирургии сердца некоторое время заведует операционным корпусом института имени Н.В. Склифосовского. Но его основные обязанности — безукоризненное состояние медицинской техники, ибо Амосов, как известно, еще и инженер, и они не удовлетворяют новичка знаменитого «Склифа». Наверняка не каждый в его положении решился бы оставить вожделенную столицу, однако как раз тут подходит строфа Е. Евтушенко — «И тем я делаю карьеру, что я не делаю ее». В течение пяти лет, начиная с 1947-го, Николай Михайлович (а ему тогда исполнилось тридцать четыре) — главный хирург Брянской области, заведующий хирургическим отделением областной больницы, к слову, в творческом соревновании с А.А. Шалимовым, руководившим в той же больнице другим хирургическим отделением. Что же, в сотнях подобных больниц это были лета неустанной страды во всех отраслях хирургии в преодолении эха недавних битв и новых вызовов нелегкого послевоенного времени. Однако в Брянске, возможно, более отчетливо ощущался момент истины. И вот, в преломлении данных указателя, вскоре следует беспрецедентный прорыв. В 1952 году в сборнике научных работ хирургов области публикуется статья Амосова «Операции пневмонэктомии и лобэктомии в лечении нагноительных заболеваний легких, легочного туберкулеза и рака легкого». Перед нами новый облик торакальной хирургии — непосредственно на легких. Причем это фактически инициирующие подходы к применению ушивателя корня легкого — одного из первых хирургических автоматов... Но и иные хирургические амосовские грани того периода — а в знаменитом «Вестнике хирургии имени И.И. Грекова» публикуются, в том же 1952-м, работы «Оперативное лечение рака кардии и нижнего отдела пищевода» и «Создание «искусственного желудка» при тотальных гастрэктомиях» ярко видны.

Бег без промедлений — в том же году стартует киевская его преформация и украинская великая полоса — во многом благодаря проникновенной интуиции директора Института туберкулеза А.С. Мамолата в отношении возможностей энтузиаста. Николай Михайлович на той же Батыевой горе, избранный руководителем отделения торакальной хирургии этого института, впервые для Украины выполняет тут спасительные пневмонэктомии по поводу поликавернозного туберкулеза.

Эти искания, параллельно с прологом к битвам за сердце, отражены более чем в 50-ти работах, включая докторскую диссертацию и сенсационные в научном смысле «Очерки торакальной хирургии». Но характерно, что уже в 1955 г. в журнале «Врачебное дело» появляется статья Н.М. Амосова «Наш первый опыт оперативного лечения больных с пороками сердца». Камертон кардиохирургии звучит теперь все явственнее — «Операции на сердце с искусственным кровообращением» (1960), «Глубокая гипотермия в сочетании с искусственным кровообращением при операциях на сердце» (1964), «Анализ смертельных осложнений после 1000 операций с искусственным кровообращением у больных с врожденными пороками сердца» (1968).

Но вот в 1964-м в мир приходит повесть «Мысли и сердце», вскоре переведенная на множество языков. В рецензии в «Нью-Йорк таймс» эти страницы оценят как откровение правдоискателя. Теперь и артезианские глубины писательского дара вдруг прорываются: в 1967 г. появляется научно-фантастическая повесть «Записки из будущего», позже «ППГ», затем «Книга о счастье и несчастьях» — о светотенях хирургии. И тогда же, в шестидесятых, кристаллизуется кибернетическое направление амосовских устремлений, также оказывающееся устойчивым — монография «Моделирование мышления и психики», «Программы обработки медицинских данных», «Метод структурных моделей в физиологии». Если учесть, что в эти же годы на фоне героического приобщения к методу искусственного кровообращения разворачивается эпопея протезирования клапанов сердца, с мировыми приоритетами, с неминуемыми драмами хирургических прорывов на этих грозных территориях риска, поражаешься не только расширяющемуся кибернетическому вектору, но и таким неожиданным работам, как «Карта наблюдений развития и воспитания детей раннего возраста», «Раздумья о здоровье», «Алгоритм разума».

Самокритичность и мощь духа исполина, такого, казалось бы, хрупкого и такого несгибаемого... «Вся жизнь и творчество Николая Михайловича Амосова, — пишет о нем Ю.Щербак (его давний очерк «Открытое сердце» помещен в своде), — вдохновлены идеей преодоления: преодоления душевной и физической слабости, преодоления болезней, большинство из которых порождены самим человеком, наконец, преодоления самого времени». Что же, так и было.

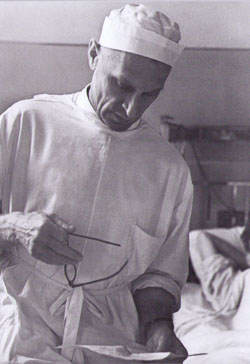

И, быть может, наиболее трогательное в этих мгновеньях вечности — фотографии Николая Михайловича. Весь этот уникальный ряд, эти особые фрески личности и эпохи вызывают и радость, и сопереживание. Он очень разный, часто грустный, но нигде не равнодушный. А как хороша улыбка Амосова, этот огонечек души, о котором хочется сказать: строгая, но настоящая врачебная доброта и всепоглощенность. Вот он смотрит на нас, характерно заложив руки, — неповторимый Амосов, вернувшийся подвигом этой книги.

Выпуск газеты №:

№52, (1996)Section

Общество