На баррикадах новизны

Пятнадцать лет без Н.М. Амосова — и с ним

Казалось бы, эпизод появления Николая Михайловича Амосова в здании института туберкулеза на Байковой горе, о котором мне как-то рассказала патоморфолог этого недвижнического учреждения Валентина Фотиевна Юрьева, произошел почти недавно, но на самом деле в середине минувшего века. Чтобы потом воплотиться в украинский амосовский феномен, вошедший в лучшие современные легенды Киева. Вот как все происходило.

Приехав на научную конференцию в наш стольный град, Амосов рейсовым автобусом по старой тряской дороге добрался до института. В чемоданчике были «стекла» — срезы тканей после операций на легких, отражавшие тяжесть случаев. Обычно это, увы, отпечатки недугов, когда уже завершилась жизнь. Но тут отказалось — демонстрируются прямые результаты хирургических операций. Поняв, что это почти фантастика новейших вмешательств непосредственно на «аккордеоне дыхания», В. Юрьева пригласила в лабораторию директора института, умудренного ученого-фтизиатра Александра Самойловича Мамолата. Оценив гигантские перемены в хирургических возможностях отрасли, Мамолат сразу же пригласил энтузиаста из Брянска на должность в институте, гарантировав, что откроет для него клинику. Так все началось...

Думается, можно было бы и дальше вспахивать это поле, достижения Н. Амосова на котором были, к слову, отмечены Ленинской премией. Но проистекли хирургия в сердце и сердце в хирургии. Баррикады идей, по строфе Лины Костенко, лишь начали множиться, чтобы в итоге пасть... Выполняя тогда, в пятидесятых, традиционную, пусть и редкую по статистике закрытую операцию на сердце по поводу митрального стеноза, сужения между предсердием и желудочком вследствие ревматизма, Амосов убедился — это тупиковый вариант. Так возникла идея об аппарате искусственного кровообращения, чтобы получить возможность останавливать сердце — для необходимой перестройки. Конечно, это не был первый аппарат такого рода, он уже применялся, например, даже в Мексике, где Николай Михайлович его увидел в целительной работе. Но требовалось создать свой АИК. Вместе с энтузиастами И. Лисовым, О. Мавродием, А. Трибчанновым, Н. Амосов сконструировал такую первую «рыжую модель». Благо, он был и инженером. Первые животные — герои опытов, потом первая клиническая операция, увы, неудачная. Но спустя год был прооперирован подросток с пороком сердца, когда более полутора часов АИК заменял «мотор жизни». С этих моментов, на переломе шестидесятых, пошли операции за операцией, неизменно очень трудные и не всегда удачные: прибывали очень тяжелые больные, и Н. Амосов и его помощники А. Малахова, Л. Сидаренко, Г. Кнышов, Ю. Паничкин, М. Зиньковский, вместе с учителем и первопроходцем, шли на риск. Успех всегда стоил неимоверного труда, а неудачи — мучительных переживаний. В горечи этих переживаний возникли исповедальные амосовские «Мысли и сердце», потрясшие мир.

А баррикады оставались, в частности, необходимость улучшения конструкции искусственных клапанов, а их начали пересаживать в клинике, чтобы избегать тромбозов. И опять-таки Амосов, не мысливший полууспехов, осуществил модернизацию.

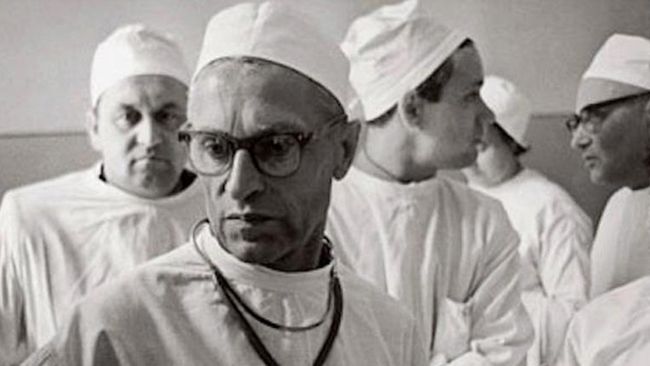

ФОТО НИКОЛАЯ ЛАЗАРЕНКО

Мир двигался по вертикалям уточнения картин внутрисердечной диагностики, и надо было внедрять рентгеноэндоваскулярные исследования, входить по сосудам внутрь сердца, как бы не касаясь его. Этот новый цикл Николай Михайлович поручил Ю. Паничкину, ему не было, как иным некоторым нынешним асам, тогда и тридцати. Пока не появился шведский прибор для таких съемок — «Элема». Рентгенпленки, до этого, с максимальной быстротой, чтобы видеть результаты исследования в динамике, выдергивались вручную. Николай Михайлович придумал для этого особую «лесенку» маневра. Фотографии ее сохранились»...

«А тем временем где-то...». В Дебальцево, в дни, когда Коля Амосов стал уже студентом мединститута в Архангельске, подрастал уже малыш Гена Кнышов, сын паровозного машиниста. Придет срок, и он, уже хирург в Донецке, приедет в клинику и на кафедру Амосова на усовершенствование по грудной хирургии и навсегда срастется с хирургией сердца. Первым среди украинских кардиохирургов отправится в научную командировку в США и затем впервые в Украине выполнит аортокоронарное шунтирование — проложив новую сосудистую веточку к изнемогающему, вследствие закупорки венечных артерий, сердцу. Постепенно и эти операции — реальная альтернатива инфарктам миокарда — стали становиться на поток Геннадий Васильевич Кнышов, в последующем Герой Украины, шел, как и иные волонтеры, рядом с Николаем Михайловичем, как его заместитель по науке, до 1988 года, чтобы воспринять штурвал, но уже в созданном институте сердечно-сосудистой хирургии. Институте Амосова, как его величают в народе. И вновь это словно живой миф.

Бесспорно, Николай Михайлович мечтал о таком самостоятельном институте, но к должности директора никак не стремился, не хотелось, в хирургических страстях, взваливать на себя и административную работу. Но пришлось, институт возник, и кормчим, заслуженно, пришлось стать однако ему, в верхах не видели иной кандидатуры, и были правы. А время все неслось. В свои семьдесят пять, продолжая эффективно оперировать, Николай Михайлович бесповоротно объявил: уходит с поста директора. Помнится это утро, когда на исторической пятиминутке все происходило со слезами на очах, но Амосов оставался Амосовим, возвратившись к просто хирургии, а еще к философии, книгам... Тайным голосованием Геннадий Кнышов, в конкурировании с Михаилом Зиньковским, блистательным детским кардиохирургом, был избран директором института.

Его ноша оказалась драматичной шла перестройка, потом «родовые схватки» независимости Украины, и финансирование института практически прекратилось. В эти сроки, во многом усилиями Г. Кнышова, Дом спасения сердец устоял: в течение года здесь продолжало производиться от 4-х до 1,5 тысячи операций. Потом пак «железный занавес», сотрудники получили возможность стажироваться в зарубежных клиниках. Именно эти ознакомления с рукотворными чудесами побудили Анатолия Викторовича Руденко, ныне члена-корреспондента НАН и академика НАМН Украины, к новому шагу в аортокоронарном шунтировании — без остановки сердца, когда во время сосудистой реконструкции оно продолжает биться! Но об этом трамплине чуть дальше, а пока Г. Кнышов поручил А. Руденко возглавить отдел хирургического лечения септических эндокардитов.

Тут мы вступаем, как сказано в Библии, почти в долину смертной тени. Нагноение внутри сердца вынуждает к сложной восстановительной методике, с заменой разрушенных клапанов, когда жизнь несколько часов поддерживает АИК. Но вот выполнено почти немыслимое, а рецидив, увы, не за горами. Г. Кнышов предложил, в противодействии инфекции, циркуляцию подогретой крови, и головокружительный барьер восстановления иммунитета был преодолен.

Институт добился лучших в мире результатов в преодолении сверхгрозной патологии. Но потом, потом... Анатолий Руденко сосредоточился на сосудистом обновлении сердца, которое для этого не подвергают остановке. Первые такие операции он произвел с приехавшим из США для филантропической помощи кардиохирургом Чарльзом Райтом, но потом совершенно самостоятельно двинулся вперед, сформировав на этом участке свою школу.

Результаты инновационных подходов и количество операций также принадлежат к авангардным в мире. А сражения с септическими эндокардитами возглавляет сегодня талантливый и образованнейший врач-кардиохирург Алексей Крикунов. Кнышов придал институту и новые грани в электрофизиологии сердца, в новом понимании его механики благодаря чему по-новому стали выглядеть ситуации тяжелой сердечной недостаточности. Максимально уменьшать риск осложнений — таким было его кредо, и оно воплощалось. Помнится, как однажды молодому хирургу Вячеславу Черненко и мне он несколько часов увлечено описывал эти перемены. Увы, спустя лишь несколько недель, около двух лет назад, он ушел из жизни, беда подстерегла.

Но Амосова, в оставшиеся сроки, вне хирургии радовавшегося этим новым тектоническим сдвигам, уже не было, его собственное оперированное сердце, в конце концов сдало. На капитанском мостике теперь требовался демиург, способный, для новых штурмов, воплотить потенциалы и надежды своих предшественников. Им стал воспитанник трех гигантов — Николая Амосова, Геннадия Кнышова, Михаила Зиньковского, ныне академик НАМН Украины Василий Лазоришинец. Так развернулись новые страницы.

Одна их них — уникальные операции при критических аномалиях сердца у новорожденных и иных крохоток, когда в эти битвы именно он и вступает, ибо это как раз сфера умений и изобретений Василия Васильевича. Пришедшего сюда, из больницы в Чернигове, двадцать лет назад. Символично, что уже в книге «Голоса времен» (1988), своей хронике жизни — Н. Амосов отметил, что Василий Лазоришинец и Илья Емец достигли в помощи маленькому сердцу радикальных успехов. Однако на этом остановимся. Ведь идет как бы третий этап в развитии института, с развертыванием новыми силами новых путей и обнадеживающими вариантами решения вечных проблем, например, сложнейших восстановительных вмешательств при аневризмах аорты. Вслед за Леонидом Ситаром, вершителем этих технологий и его партнером Иваном Кравченко на тонкий лед вышел Виталий Кравченко. Да и в целом, сегодня по кадровому составу это абсолютно молодой институт.

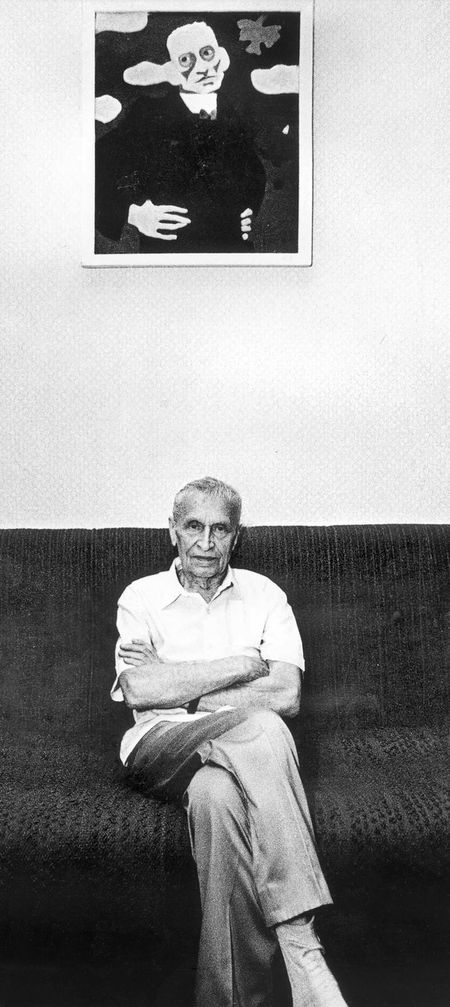

В замечательном очерке «Н.М. Амосов. Портрет» в двухтомнике к 100-летию со дня его рождения, Екатерина Амосова пишет об отце: «Не принимал никаких подарков, не «отдыхал» в санаториях, не понимая этой скуки, не любил лечиться. Презирал «барство» во всех отношениях. Жил по принципу цель в никогда не оправдывала средства». Таким он был, выстроив по своему образу и подобию свое детище.

Выпуск газеты №:

№220, (2017)Section

Общество