СУМЕРКИ ГЕРОЕВ-2

Отчет корреспондента «Дня» о 53-м Берлинском кинофестивале

за 27 февраля с. г.

Хозяева фестиваля запомнились одной, может, и не самой эффектной, но очень трогательной картиной. «Прощай, Ленин» Вольфганга Беккера — это сентиментальное путешествие в социалистическое прошлое Восточной Германии, смешное, чуть ностальгическое прощание с навсегда ушедшей ГДР, страной пионеров, продуктовых наборов и героя-космонавта Зигмунда Йена. У матери главного героя «Ленина» — больное сердце. После длительного пребывания в коме она не знает, что той страны, в которой она жила и идеалам которой была предана, уже нет. Однако любое волнение ей противопоказано. И вот Алекс устраивает многодневный перформенс, конструирует вокруг матери реальность ГДР. Перекладывает в старые упаковки западногерманские продукты. Сначала монтирует, а потом и снимает целые телепрограммы социалистического ТВ. Врет вдохновенно, изобретательно, напропалую, втягивая в спасительную игру всех окружающих. А когда приходит срок, режиссирует изумительную телепрограмму, согласно которой Эрик Хоннекер передал власть в стране Зигмунду Йену, а тот открыл границы, и Германия стала единой посредством присоединения Западной части к Восточной — не наоборот!

Такой, действительно толерантный способ расставания со своим прошлым пришелся жюри по вкусу, и Вольфгангу Беккеру досталась премия «Голубой ангел» (название легендарного немецкого фильма с участием Марлен Дитрих).

В отличие от Старого света, Америка выступила в конкурсе Берлинале напористо и многообразно. Флагманом этой экспансии, конечно, явились «Часы» Стивена Долдри — формально британский фильм, на деле же — продукция нью-йоркской студии «Мирамакс», — основного собирателя «Оскаров» в последние десять лет. Долдри, чей предыдущий фильм, «Билли Элиот» о юном балетном танцоре, принес ему мировую славу, на сей раз взялся за достаточно сложный материал. «Часы» — полубиографический фильм о Вирджинии Вульф (Николь Кидман), писательнице, известной не столько своими произведениями, сколько влиянием на литературный процесс вообще. Жизнь героини Кидман показана как бы в двойном отражении, через судьбы Клариссы (Мерил Стрип) и Лауры (Джулиан Мур). Такой прием, совокупно с работой трех прекрасных актрис, дает возможность выстраивать прихотливую сюжетную структуру кинематографического романа. «Часы» — именно литературны, и все их основные достоинства — сиречь качества хорошо написанного текста. Соответствий же словесным экспериментам Вульф на визуальном уровне здесь мало. Нам рассказывают историю вместо того, чтобы показывать ее. Потому вполне справедливо, что жюри отметило Серебряным медведем не режиссерскую или операторскую работу, а именно актерский ансамбль, восхитительное трио Кидман, Стрип и Мур.

Осенен «Мирамаксом» и режиссерский дебют Джорджа Клуни «Признания опасного ума». Бывший протагонист «Скорой помощи» решил играть по-крупному и взял в разработку сюжет истинно феерический: жизнеописание телешоумена Чака Берриса, по совместительству подрабатывающего киллером — агентом ЦРУ. Раздвоение несомненно творческой личности Клуни превратил в черную комедию. Убийства — в аттракцион. ЦРУ — в труппу кровавых клоунов. Телевизионную карьеру — в романтическое приключение. Трагический сюжет — в байку с хэппи-эндом. Сделано все, впрочем, ладно и крепко, и мысль о том, что такой материал (если действительно, как утверждают авторы фильма, в его основе лежит подлинная история реальной личности) можно было б использовать и более изобретательно, возникает в последнюю очередь. Сэму Рокуэллу, сыгравшему шоумена-убийцу, дали Серебряного медведя именно из-за того, что он своего многоликого героя воплощал очень уверенно.

Клуни был представлен в двух ипостасях — актерская часть его таланта нашла воплощение в образе Кельвина в тщательно раскрученном фильме Стивена Содерберга «Солярис». Единственное, что можно сказать об этом опусе, — что Клуни там заметно похож на Донатаса Баниониса в «Солярисе» Тарковского. Остальное уже описано многократно.

Череда парадоксальных раздвоений — это, вообще, отдельный внутренний сюжет конкурса. Чарльз Кауфман, обработавший воспоминания «раздвоенного» Чака Берриса для фильма Клуни, параллельно сочинил еще один сценарий, на сей раз, про себя самого и своего брата-близнеца Дональда. «Адаптация» — следующая работа режиссера Спайка Джонзи после «Быть Джоном Малковичем». Только теперь центральный персонаж — это сценарист Чарльз Кауфман, которого играет Николас Кейдж. Весь фильм — сплошные муки творчества, внутренний монолог невротика, у которого не клеится ни новый сценарий о лихом парне — похитителе орхидей (героев «цветочной» фабулы исполняют Мерил Стрип и Крис Купер), ни личная жизнь. Кино яркое, местами даже нахальное, но говорить о нем всерьез как-то не приходится. При немалых эстетических претензиях это столь же коммерчески продуманный кинопродукт, апеллирующий, скорее, к глазам зрителя, нежели к его сердцу и разуму. Расчет Джонзи, однако, оказался верным — «Адаптация» собирает приз за призом, в Берлине к двум Золотым глобусам американской кинокритики добавился Серебряный медведь — Гран-при жюри.

Еще одно претенциозное произведение с той стороны Атлантики, о коем, невзирая на его внеконкурсный статус, надлежит сказать хотя бы пару слов — «Команданте» Оливера Стоуна. Режиссер, на каждом углу твердящий о своих левацких пристрастиях, сделал полуторачасовый кинодокумент о Фиделе Кастро. Это было бы смешно, если б не было так грустно: левизна взглядов не сделала манеру Стоуна более впечатляющей и новаторской. Никакого авторского проникновения в образ столь примечательной личности, как Кастро, нет и близко. «Команданте» — скорее, такой себе междусобойчик на двоих, снятый несколькими дергающимися камерами и столь же нервозно смонтированный. Понять, кто такой Кастро и почему он такой, из «Команданте» решительно невозможно. Зато вполне ясно, что Стоун с кубинским вождем — друзья навек. С чем их и можно поздравить.

Наиболее серьезная американская картина, «25-й час» Спайка Ли, наградами берлинского конкурса обойдена. Что неудивительно. Ли не играет ни в эстетические игры, ни в социальные. Он просто рассказывает о последних 24 часах свободной жизни Монти Брогана (сдержанное и точное исполнение Эдварда Нортона) перед семилетним заключением, из которого Монти вряд ли вернется прежним. Лейтмотив — крушение иллюзий дружбы, любви, преданности в городе, навсегда травмированном 11 сентября. А главнейшая иллюзия — тот самый пресловутый 25 й час, возможность переиграть ипрожить жизнь заново, как представляет себе Броган-Нортон, приближаясь уже к воротам тюрьмы. По сути, подзаголовком картины мог бы быть «страх и отвращение в Нью- Йорке», где, по словам Спайка Ли, «люди гуляют так, словно 11 сентября никогда не было». Призы, при наличии таланта, конечно — не самое главное. Досадно, что Спайк Ли, за последние годы ставший одним из лучших американских независимых фильммейкеров, до сих пор игнорируется как критикой, так и жюри кинофорумов, для которых он то ли недостаточно маргинал, то ли не слишком моралист.

Моралистическая составная в конкурсе образовывалась темой нелегальной миграции. К чести Берлинале, именно этой проблеме, а не, допустим, «борьбе с мировым терроризмом», уделили самое пристальное внимание. Интересно, что все три конкурсных фильма о мигрантах были сняты в «старушке Европе» — очевидно, Голливуд занят более важными вопросами.

Доля перемещенных — зачастую не по своей воле — лиц показана как бы снаружи, с точки зрения тех, кто занимается перевозками нелегалов, в словенских «Запасных частях» (режиссер Демьян Козоле). Перевозчики — люди как люди, ничто человеческое им не чуждо. Они так же пьют горькую, участвуют в моторалли, влюбляются, страдают от потери близких, от плохого здоровья, от страха близкой смерти. В одном только сбой — те, кого эти простые веселые мужчины перевозят в своих микроавтобусах, кто задыхается в багажниках их «БМВ», — для них не люди, а именно запчасти, хлопотный, но выгодный товар. Быть может, именно потому и сгорает от безнадежной хвори один из перевозчиков, а другой, вроде его друг, так же быстро забывает своего товарища — дело не терпит сантиментов.

Однако, если в «Запчастях» был хоть какой-то просвет, то в «Дальних огнях» немца Ганса-Христиана Шмида царит тотальный нравственный сумрак. Плохи те, кто обирает и обманывает нелегалов, обещая им германский рай за поворотом, а на самом деле выбрасывая в польском захолустье. Плохи и сами нелегалы, обворовывающие своих настоящих благодетелей. Плохо полячке из приграничного городка, продающей себя богатому инвестору, плохо и молодому преуспевающему яппи с другой стороны Одера, слишком поздно пришедшему подруге на помощь. Граница предстает в фильме Шмида как абсолютное зло, как новый «железный занавес», что калечит и перемалывает судьбы независимо от гражданства и места проживания. Потому и играют здесь поляки (наиболее известный — Збигнев Замаховский), немцы, русские (последние, кстати, играют украинских мигрантов). При всех натяжках, «Дальние огни» действительно заставляют задуматься о париях современной Европы, тех, кого официально просто не существует. Журналисты оценили неравнодушие режиссера — Шмид получил приз ФИПРЕССИ.

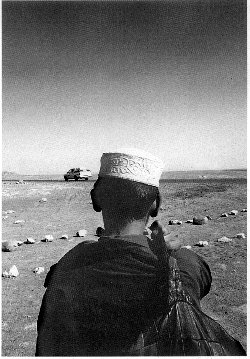

Мало кто, однако, мог предполагать, что главным призером конкурса станет также фильм о нелегалах «В этом мире». По крайней мере, в предыдущей карьере британца Майкла Винтерботтома ничто не указывало на столь крутой тематический и стилевой поворот (последний его фильм — типичное клубное английское кино «Круглосуточные тусовщики»). Он сделал видимо простую вещь, внятно, без излишеств показав историю двух афганских мальчишек, которые путешествуют на перекладных через всю неспокойную Центральную Азию, чтобы добраться до желанной Европы, которая также не ждет чужаков. Главный герой — Джамаль Удин Тораби — играет самого себя, свой опыт тяжкого и долгого странствия. Однако «В этом мире» был бы неинтересен, если бы ограничился только добросовестным описанием мытарств Джамаля. Винтерботтом использовал канву путешествия, чтобы создать на экране образ современного Востока — такого, который редко попадает в объективы теле- и кинокамер. Это Восток бесконечных пыльных дорог, пестрых и грязных базарчиков, узаконенного насилия, щедрых и красивых людей. Винтерботтом ткет свой фильм как ковер — из завораживающих пейзажей, разноязыкого говора и множества человеческих лиц, фигур, жестов. В неостановимом, безнадежном движении Джамаль словно вбирает всю пыль и все надежды своей родины, его путешествие само по себе становится яркой метафорой Азии — части света, которую европейцам, похоже, не понять никогда.

Итоги последнего Берлинского фестиваля, который, согласно своей временной привязке, открывает большой киносезон, достаточно знаменательны. Американский кинематограф совершенно неожиданно увлекся эстетизацией, сочинением сложных историй — фавориты Берлина, «Часы» и «Адаптация» — также среди основных претендентов на «Оскар». Европа пока что не может предложить ничего радикально нового — экспериментировать с киноязыком никто не рискует, оставаясь в насиженном узилище «авторского кино». Зато пальму первенства в злободневности, критичности содержания Старый свет у Голливуда перехватил и удерживает пока что убедительно. Наконец, азиатское кино, потеряв прелесть новизны, спокойно и уверенно наступает по всем направлениям, берет и масштабностью проектов, и визуальными изысками.

Отношение же к окружающей реальности как таковой и месту человека в ней — не слишком пессимистическое, но и не отмеченное избытком радости. Такие себе сумерки героев, больших и малых, в начале века, который несет с собой черт знает что...

Выпуск газеты №:

№38, (2003)Section

Общество