Визуальная библейская история

«В Кирилловской церкви представлены живописные сюжеты, которые предшествуют главному христианскому празднику Пасхе» — Ирина МАРГОЛИНА

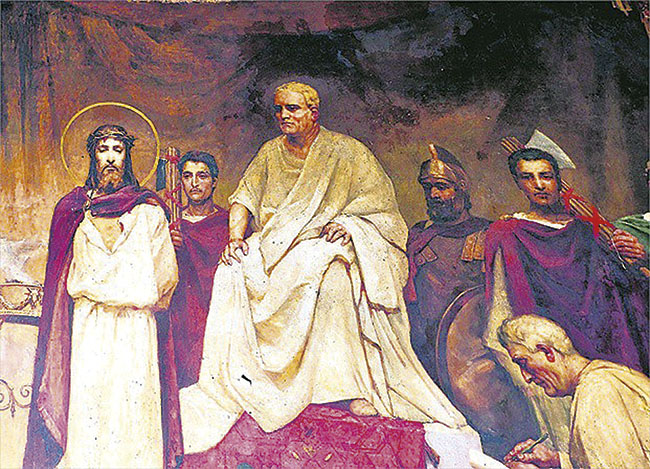

Сложные времена ставят перед людьми экзистенциальные вопросы, побуждают обращаться к вечному, духовному. Поэтому нынешяя Пасха особенная во всех смыслах этого слова. Каждый храм по-своему пытается зафиксировать важный праздник — Воскресение Христово и события, происшедшие накануне. Алтарный запрестольный образ «Тайная Вечеря» Андреевской церкви, древнерусские мозаики «Евхаристия» (таинство, основанное на Тайной Вечери) Софийского и Михайловского Златоверхого соборов, «Суд Пилата» П.Сведомского и «Воскресение» М. Нестерова во Владимирском соборе ...

Как эти события воплощены в живописи Кирилловской церкви, стало одним из вопросов «Дня» к Ирине Марголиной, кандидату исторических наук, исследователю, который уже почти 40 лет изучает это место. Об уникальных сюжетах, сохранившихся в храме, самостоятельной позиции Украинской Церкви в XVII в. и Богородице, которая словно притягивает к себе зрителя — подробнее в интервью.

«ИЗЯЩНЫЙ РИСУНОК СЛОВНО ПРЕОБРАЖАЕТ ВСЮ ЖИВОПИСЬ В СВОЕОБРАЗНУЮ МИНИАТЮРУ»

— Накануне Пасхи, могли бы вы рассказать о том, какие фрески или живописные композиции Кирилловской церкви посвящены этому празднику или связаны с ним?

— Несомненно, в Кирилловской церкви интересная история, архитектура, персоналии, которые с ней связаны, в то же время самое ценное, что хранится в этом памятнике, — это настенная живопись. Это 800 квадратных метров фресок ХII века, один темперный портрет XVII века и работы художников XIX века, работавших в памятнике под руководством профессора искусств А.Прахова, среди них и выдающийся Михаил Врубель. В частности, в Кирилловской церкви представлены его живописные сюжеты, которые предшествуют главному христианскому празднику.

В XIX в., когда был ремонт, которым руководил архитектор Беретти, решили снять все наслоения живописи и нанести свежие. А когда начали снимать, то священник Кирилловской церкви, прекрасно разбирающийся в иконографии, Петр Орловский увидел, что под поздними наслоениями открылась какая-то неизвестная живопись. Он понял, что это древняя первоначальная фреска. В Киев пригласили профессора искусствоведа А.Прахова, началась реставрация, которую выполняли в основном ученики и преподаватели первой в Киеве рисовальной школы Н.Мурашко, впоследствии такие известные художники, как Ижакевич, Пимоненко, Селезнев, и менее известные — Кузнецов, Платонов, Климанов и другие. Это была целая когорта талантливых украинских художников. Им Прахов поручает, где повторять фреску масляными красками, где писать новые композиции, если ничего не сохранилось.

Также Прахов понял, что надо снять огромный иконостас XVII века, поскольку тот не вписывается в интерьер древней церкви. Поэтому он решил спроектировать новый, мраморный. В иконостас нужно было поставить четыре иконы. Кто их должен написать? Он едет к своему другу, преподавателю академии живописи в Петербурге П.Чистякову, чтобы он рекомендовал того, кто справился бы с этой миссией. И как раз в это время в кабинет постучали и вошел молодой человек, как о нем писал Прахов — «русые волосы, голубые глаза, не русская внешность». Это был Михаил Врубель. Его как раз и порекомендовали как лучшего ученика академии. Так благодаря этой ситуации Михаил Врубель оказался в Киеве, но перед выполнением заказа на иконы, которые он написал всего за год в Италии, Прахов предложил Врубелю принять участие в росписях Кирилловской церкви.

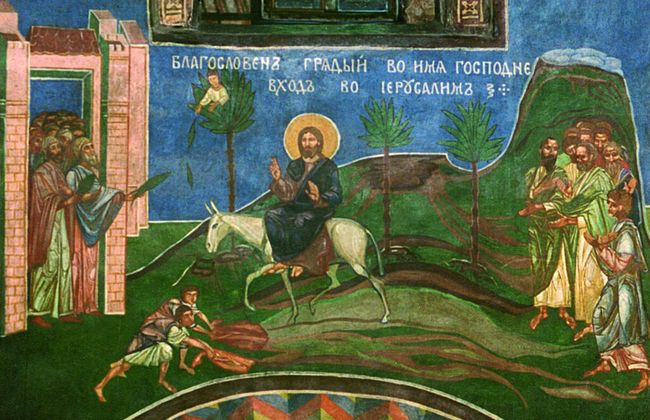

ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ. ВРУБЕЛЬ. КИРИЛЛОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ

На верхней южной стене центрального нефа Кирилловской церкви выполнена композиция «Вход Господень в Иерусалим» — сюжет, предшествующий Пасхе. Автор произведения, М. Врубель, имел только свидетельство о том, что на этой плоскости когда-то был аналогичный сюжет. Эта информация обязывала художника совершить попытку виртуально заглянуть в старнину и суметь воспроизвести когда-то существовавший здесь сюжет. Христос на ослике подходит к воротам Иерусалима, радостные жители приветствуют его, за ним на определенном расстоянии идут его ученики. На заднем плане заметны пальмы, с которых дети срывают ветки и бросают под ноги Иисусу, молодые ребята подстилають одежды под копыта осла, выражая особое уважение, чествуя таким образом приход в Иерусалим долгожданного Спасителя.

В этой работе Врубель воспроизвел центральную и правую части, его хороший приятель и ученик Ф.Зозулин, по его указаниям, работал над левой частью композиции. Вся она занимает довольно значительную площадь, однако зритель как будто не замечает этого, поскольку изящный рисунок словно превращает всю живопись в своеобразную миниатюру. Художник использует традиционную для древней живописи обратную перспективу и благородный сдержанный колорит, в котором доминируют зеленые и охристые тона.

«ПОСТРОЕНИЕ СЮЖЕТА НЕОБЫЧНОЕ, ТАК КАК В ОСНОВНОМ НАД ИИИСУСОМ ХРИСТОМ СКОРБИТ БОГОРОДИЦА, ЕГО УЧЕНИКИ, А ЗДЕСЬ ТРИ АНГЕЛА»

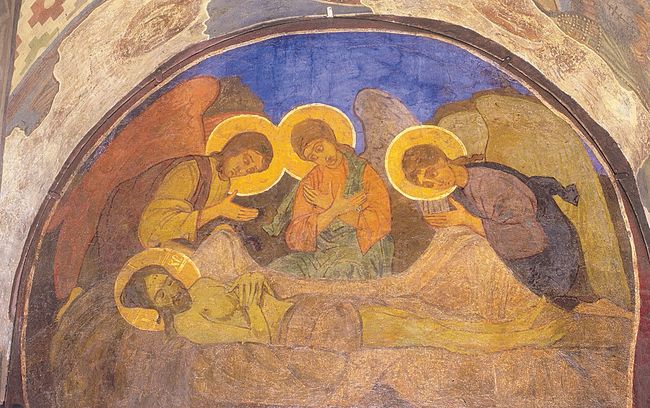

В Кирилловской церкви есть еще одна работа Врубеля, посвященная событиям накануне Пасхи — композиция «Надгробный плач». Она расположена в нартексе Кирилловской церкви, там есть так называемые ниши-аркосолии, где когда-то были древние захоронения XII в. князей из рода основателя Кирилловской церкви Всеволода Ольговича. В одной из этих ниш в южной части осталась свободная от живописи стена, и Прахов предлагает Врубелю засполнить это стенное пространство. Это погребальная ниша, и Врубель вполне сознательно выбирает сюжет, созвучный ее назначению, — «Надгробный плач».

НАДГРОБНЫЙ ПЛАЧ. ВРУБЕЛЬ. КИРИЛЛОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ

Мастер написал четыре эскиза к этой работе. До этого все свои композиции в Кирилловской церкви он писал без эскизов, сразу на стене — благодаря выдающемуся дару художника-монументалиста. Необходимость эскизов была обусловлена, ??в частности, тем, что его работы до этого были в основном на втором этаже, где фрески не сохранились. Зато в этом случае вокруг были произведения старых мастеров XII в. и художнику надо было перевоплотиться в художника того времени. Врубель должен был показать эскизы Прахову, но тот был занят, и художник на свой страх выбирает лучший, на его вигляд, эскиз и — акцентирую! — без специальной грунтовки (потому что прежде чем работу выполнять, на стене нужно сделать грунт) выполняет эту композицию. Автор считал, что это эскизная работа: Прахов ее посмотрит, даст свои замечания, тогда он сделает грунтовку. Однако, когда профессор увидел работу, сказал, что не нужно и даже нельзя ничего менять.

В композиции тело Иисуса Христа расположено горизонтально, над ним склонились три ангела, которые скорбят по умершему Иисусу Христу. Построение сюжета необычное, потому что в основном над Иисусом Христом скорбит Богородица, его ученики, а здесь три ангела. Искусствоведы определяют, что она очень перекликается с работой Андрея Рублева «Троица». Поскольку Врубель был символистом, то можно предположить, что здесь передана святая Троица: в трех ангелах изображены Бог Отец, Иисус Христос и Святой Дух. НА мой взгляд, получается, что здесь передано, в частности, как Иисус Христос смотрит на свое умершее тело, скорбит над ним.

Произведение выполнено в спокойных приглушенных охристых тонах, которые присущи именно древней живописи, фигуры не объемные, а плоские, несколько статические, одновременно сюжет удивительно выразительный. Эмоциональный акцент «Надгробного плача» Врубель подчеркивает фоном — темно-синим, напряженным, грозовым небом, которое стало свидетелем этого трагического события.

«ИЗ ЭТИХ ЦВЕТУЩИХ ЗАГАДОЧНЫХ АЗАЛИЙ, ЛИЛИЙ И ДРУГИХ ЦВЕТОВ СЛОВНО ВЫРАСТАЕТ, РАСЦВЕТАЕТ ХРИСТОС И ОБРЕТАЕТ НОВУЮ ЖИЗНЬ»

После того как умирает Иисус Христос, приходит Воскресение — Пасха! В Кирилловской церкви, к сожалению, нет сюжета Воскресения. И вообще сюжет Воскресения не так часто встречается как в монументальной живописи, так и в иконописи. Но известно, что Врубель для Владимирского собора пишет несколько эскизов Воскресения. Они сейчас хранятся в Национальном музее «Киевская картинная галерея». На мой взгляд, эти его сюжеты Воскресения удивительно эмоциональны, экспрессивны, а самое главное — они необычны и величественны. Обычно показывают, как Иисус Христос поднимается из гроба, особенно в барочном живописи (в древней живописи вообще очень мало композиций Воскресения). А Врубель по-своему осмыслил это событие.

Наиболее впечатляющий эскиз — это когда Иисус Христос словно сходит с креста. И хотя это Воскресение, у Спасителя нет радости на лице, наоборот, напряжение. Его ноги незаметны, потому что на этом месте — цветы, словно выложены из драгоценных камней, и из этих цветущих загадочных азалий, лилий и других цветов словно вырастает, расцветает Христос и обретает новую жизнь. Это мощный сюжет, в нем ощущается что-то необычное, фантастическое, неведомое человеческому глазу и уму, из застывших хрустальных цветов рождается жизнь, мир, Воскресение.

«ФРЕСКИ ХII ВЕКА ИМЕЮТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО СЛАВЯНСКИЕ ПОДПИСИ, А НЕ ГРЕЧЕСКИЕ»

— Для меня композиция «Надгробный плач» является символической для Кирилловской церкви. В ней сочетаются одновременно и стиль древнерусских фресок XII в., и стиль Врубеля символиста, яркого представителя модерна XIX в. Так же и в церкви вообще переплетаются традиции разных веков. Могли бы вы рассказать, как они сосуществуют? В частности, есть версия, что Кирилловская церковь построена в романском (византийском) стиле...

— При Владимире и Анне в начале XI в. начинается активное строительство христианских храмов мастерами, которые приехали вместе с византийской царицей. Однако греческие мастера не могли все сделать сами, они набирали учеников из местных умельцев. Из этих учеников начала формироваться местная художественная школа.

В XII в., когда князь Всеволод Ольгович закладывает Кирилловскую церковь, на территории Киевской Руси уже выстроилась своя архитектурная и своя живописная школы. В частности, в ХII веках продолжались междоусобицы за киевский престол. И тогда уже пышных зданий, даже сакральных, не строили. Храмы были скромные, с толстыми стенами, немного напоминали крепости. Там можно было спрятаться или отбиваться от врагов. Именно так называют архитекторы Кирилловскую церковь — «церковь-крепость». Специалисты считают, что архитектура храма тяготеет к аскетическому романскому стилю, но уже с местными архитектурными чертами.

Кирилловский храм расписывали уже местные мастера, потому что все сюжеты, которые там сохранились до наших дней с ХII века, имеют подписи не греческие, а исключительно славянские. Это и является одним из весомых аргументов, что уже сформировалась своя архитектурная, живописная школа и свой стиль, который, безусловно, имел сходства с византийским.

«В КИРИЛЛОВСКОЙ ЦЕРКВИ ЕСТЬ ТАКИЕ СЮЖЕТЫ, КОТОРЫХ НЕТ НИ В ОДНОМ ИЗ САКРАЛЬНЫХ ПАМЯТНИКОВ ВСЕЙ ХРИСТИАНСКОЙ ОЙКУМЕНЫ»

— В чем особенность фресок XII в. этого храма?

— Я уверена, что на формирование иконографической программы Кирилловской церкви, несомненно, влиял основатель храма князь Всеволод Ольгович. Видимо, поэтому в Кирилловской церкви есть такие сюжеты, которых нет ни в одном из памятников всей христианской Ойкумены. Здесь присутствует живопись с образами Кирилла и Афанасия Александрийских, которым, собственно, посвящена эта церковь, аналогов этой живописи не существует! Располагаются они в южной алтарной апсиде, или диаконнике, а в северной, противоположной апсиде есть живопись, представляющая более 30 балканских святителей. До ХII века в таком количестве, в таком качестве эти святители не были представлены ни в одной из древнерусских памятников.

— А изображение воинов — это тоже влияние Всеволода Ольговича?

— Да, есть пять сохранившихся (а их было гораздо больше) фресковых изображений воинов. Дело в том, что каждый период провоцирует, диктует популярность определенных сюжетов, изображений и тому подобное. Князь Всеволод Ольгович был очень воинственным, амбициозным, хитрым политиком. Он хотел консолидировать Киевскую Русь, как в свое время Ярослав Мудрый, другое дело, что ему не дали это сделать. Для него очень важно было удерживать власть. Как это воплотить? Только с помощью силы. А чтобы войско было сильное, надо, чтобы оно имело патронат священного воинства, которое уже находится на небе — святой Георгий, святой Виктор, святой Федор Стратилат и т.д., и само изображение этих святых присутствует на стенах Кирилловской церкви. Сама церковь не такая большая, а изображений святого воинства очень много, да еще и в центральной части.

ИНТЕРЕСНЫЕ ПОДРОБНОСТИ УНИКАЛЬНЫХ КОМПОЗИЦИЙ

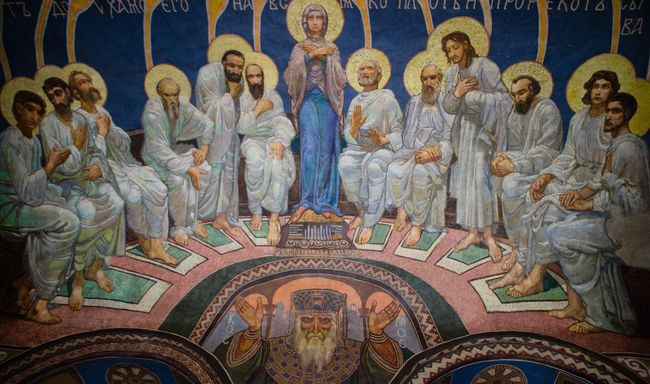

Среди живописи, которая сохранилась до нашего времени с XII века, огромный интерес и ценность представляет композиция «Облачное Успение Богородицы». Аналогов этому сюжету в монументальной сакральной живописи древнерусских памятников не сохранилось. Она находится на северной стене трансепта. Когда Богородица почувствовала, что должна уйти из этого мира, она сообщает ангелам, чтобы они собрали всех апостолов — учеников Иисуса Христа, чтобы те пришли попрощаться с ней. А они находятся в разных государствах мира, где распространяют веру Христа. Тогда ангелы разлетелись, взяли апостолов и привезли их на прощание с Богородицей. И именно этот сюжет показан: на облаках — по две фигуры, ангел и апостол. Таких облаков 12, и они приближаются к одру Богородицы. Это уникальный сюжет, который сохранился частично с XII в.

Среди фресок есть грандиозная композиция «Рождество Иисуса Христа», которая иллюстрирует не просто момент рождения, как в более поздней живописи — XVIII, XIX в., а которая в отдельных сюжетах рассказывает течение этого чудодейственного события — вот сошла Вифлеемская звезда, вот пастухи увидели ее , вот Богородица рождает Иисуса Христа, вот отдельная сцена, как Его омывают, вот волхвы увидели эту звезду, вот пастухи пришли и поклонились Новорожденному, вот волхвы пришли с дарами. Эта многосюжетная композиція имеет еще некоторые, окончательно не расшифрованы сцены.

И величайшая композиция, сохранившаяся также частично с XII века, — «Страшный суд». В нартексе, это первый коридор храма, изображено, что будет после смерти. И вот интересная деталь: там показано, что в Ад идут исключительно мужчины, а в Рай направляются исключительно женщины. Их ведет святой Петр, у него есть ключи от Рая. Такая психология была в XII в. Меня часто экскурсанты спрашивают, почему это так. Прямого ответа я не знаю, но выстроила свою версию. Женщина в то время была полностью бесправной, фактически рабыней. И когда она входила в нартексу Кирилловской церкви, то видела, что мужчины, которые имеют власть на ней, позволяют издевательства и т.д., пойдут в Ад, а она пойдет в Рай, и можно на этом свете проявить покорность, терпимость.

ВРЕМЯ, КОГДА УКРАИНСКАЯ ЦЕРКОВЬ НЕ УЧИТЫВАЛА МНЕНИЕ МОСКОВИИ

— С XVII века сохранился только портрет игумена Иннокентия Монастырского. Расскажите, в какой технике он выполнен и что интересного связано с фигурой этого игумена?

— Это уже не фреска, а техника живописи темпера. Портрет написан на стене южного нефа. Во время правления игумена Иннокентия Монастырского Кирилловский монастырь достиг своего наивысшего расцвета, занял второе место после Киево-Печерской лавры. Монастырский — умный, высокообразованный человек, яркий образец православного интеллектуала. В частности, это проявилось в таком эпизоде.

Украинские иерархи, священники того времени учились в основном на Западе, в Польше, где они вобрали от католичества новые, прогрессивные идеи. А в Московии стояли на старых принципах и позициях. Тогда между украинским и московским духовенством возник спор: когда хлеб и вино превращаются в кровь и тело Иисуса Христа во время литургии. Это очень важный вопрос. Москва стояла на одной позиции, а Киевская Церковь — на другой. И вот из Киева в Москву была отправлена делегация, чтобы выяснить этот вопрос и иметь общую позицию. И там Иннокентий Монастырский, который был одним из руководителей делегации, убедительно доказал московскому патриарху Иоакиму свою позицию.

Однако вместо того, чтобы признать, что Иннокентий прав, его прокляли, заковали в железо. Однако он бежал, вернулся в Украину, и после проклятия самого московского патриарха он снова возглавляет Кирилловский монастырь. И когда в Украине выбирают нового Киевского митрополита, собирается элекция, именно игумен Иннокентий назначается главой, спикером на этой элекции. Такой ход событий ярко свидетельствует, настолько тогда Украинская Церковь была независима и не учитывала мнение Московии, если, несмотря на проклятие патриарха, игумен Иннокентий был назначен главой такого важного события.

БОГОРОДИЦА, СЛОВНО ПАТАЮЩАЯСЯ ОБНЯТЬ ЧЕЛОВЕКА

— А как насчет XIX века? Вы рассказали о работах Врубеля. Но были и другие художники, каждый из которых во время реставрации приложил свой талант к созданию живописи Кирилловской церкви.

— Вместе с М.Врубелем и под его руководством работали молодые преподаватели и ученики первой в Киеве рисовальной школы Н.Мурашко, также студенты Академии живописи.

Художнику И.Селезньову принадлежит «Вознесение Иисуса Христа» в куполе, Н.Пимоненко повторял композицию «Рождество Богородицы», Х.Платонов написал «Крещение Иисуса Христа», М.Климанов — «Рождество Богородицы» и «Введение Богородицы во храм». И.Ижакевич создал на втором этаже удивительно лирический образ Богородицы, она молодая, нежная. Изображен тип Оранты, которая с поднятыми вверх руками обращается к Иисусу Христу, молится Ему. А здесь, в отличие от канона, руки подняты не вверх, а словно распахнуты для объятий. Когда на нее смотришь, то кажется, что она говорит тебе «подходи ко мне, я приму тебя в свои объятия», Богородица как бы пытаектся обнять человека.

«Я НАСТОЛЬКО ВЛЮБИЛАСЬ В ЭТО МЕСТО, ЧТО ОНО ПОСТЕПЕННО СТАЛО ОТКРЫВАТЬ СВОИ ТАЙНЫ»

— У вас есть лекция «Тайны Кирилловской церкви». Как храм «открыл» вам свои тайны?

— Непосредственно в Кирилловской церкви я проработала 20 лет. Я знала это место, и когда пришла сюда, казалось, ну что еще нового я могу узнать. Но когда посетители начали задавать мне вопросы, я поняла, что многого не знаю. Тогда я открыла дверь библиотек, сначала в свои выходные, а затем, благодаря нашей заведующей, вечная ей память, которая дала нам официальные библиотечные дни, еще больше удалось узнать. Все, кто сейчас хочет что-то исследовать, должны, так сказать, «вставать на плечи своих предшественников». Если не изучать то, что до нас исследовали искусствоведы, архитекторы, историки об этих памятниках, то ничего не откроется.

Даже сейчас, когда я уже работаю в Софии Киевской, то все равно продолжаю исследовать Кирилловская церковь, и она, очевидно, из благодарности, постепенно открывает свои тайны.

СУД ПИЛАТА

Например, много раз, описывая композицию «Страшный суд», была уверена, что представленны в живописи князья, священники, пророки и др., направляющиеся к Главному судье — Иисусу Христу, вполне условные персонажи. Однако внимательно разглядывая группу князей, недавно поняла, что это князья из рода Всеволода Ольговича. Там я обнаружила основателя Кирилловской церкви, отца, брата, сына — они идут на Страшный суд. Их ведет ангел, а если так, то у них есть шанс попасть в Рай.

Или в живописи южной кирилловской апсиды долгое время одна из композиций в фондовых документах указывались как неизвестная. На ней изображен человек, сидящий на курульном (императорском) стуле, инкрустированном жемчугом. Чуть правее — акватория, на ней лодка, и в ней человек, вокруг его головы нимб, а рядом два человека, помогающих ему грести. Предполагали, если это Кирилловская апсида, то в лодке — святой Кирилл. Но когда я начала анализировать жизнеописание парных святых Кирилла и Афанасия, оказалось, что Кирилл плавал на корабле, а лодкой, спасаясь от убийц, воспользовался святой Афанасий. Верующие спасали святого Афанасия от императора Юлиана (его еще называют Отступником, поскольку он тяготел к язычеству). Родилась версия, по которой эта сцена расшифровывается следующим образом: в кресле сидит император Юлиан Отступник, он посылает воинов убить архиепископа Афанасия, а тот спасается на лодке, плывя по Нилу от преследователей, подосланных императором. Именно такой интересный эпизод имеется в жизнеописании Афанасия Александрийского, и, вероятно, именно этот эпизод представлен в этом живописи.

Внимательное, тщательное, искреннее, любовное отношение к такой, несомненно, живой субстанции, как загадочный Кирилловский храм, откроет тайны.

Выпуск газеты №:

№71-72, (2020)Section

Общество