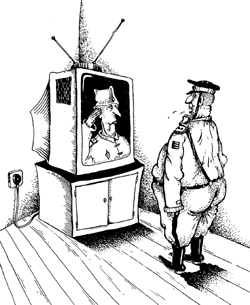

Масс-медиа и дуализм

Информация не может быть исключительно провластной или исключительно оппозиционной

На прошлой неделе Верховная Рада Украины активно дебатировала тему ротации членов Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. В частности, той части ее членов, которые в свое время были выдвинуты парламентом. Среди оснований, которые выдвигались, особую остроту получили претензии по поводу лицензирования, несоблюдения Нацсоветом законодательных принципов своей деятельности, предубежденность к отдельным ТРК и отказ в лицензии ряду вещателей на основании их финансового состояния. Председатель профильного комитета Николай Томенко подчеркивал необходимость снятия с должности Бориса Холода, замены всего состава Нацсовета, в том числе предложения Президенту пересмотреть свою «четверку». Еще один аргумент за ротацию — несоответствие состава Нацсовета политическим реалиям, сложившимся после парламентских выборов 2002 года. В свою очередь, председатель Нацсовета Борис Холод утверждал, что для ротации нет никаких оснований, другой член этого вневедомственного органа Александр Мартыненко отмечал, что подбор кадров должен осуществляться на профессиональных, а не политических основах.

Эти и другие аргументы и предложения сторон можно было бы признать одинаково справедливыми. Но только тогда, если это коренным образом могло бы повлиять на сложившуюся ситуацию в информационном пространстве на фоне полного непонимания со стороны политиков и должностных лиц того, каким оно должно быть и какими правилами игры руководствоваться.

На первый взгляд, может создаться впечатление, что в Украине законов, призванных регулировать информационную сферу даже больше, чем надо. Так 23 сентября 1997 года Президент Кучма подписал закон «О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания». Этот орган был определен независимым и вневедомственным. Принцип формирования предусматривал, что 4 кандидатуры предлагает Президент и столько же парламент. На то время это, возможно, и обеспечивало определенный баланс сил, однако с самого начала превращало Нацсовет в орган не столько профессиональный, сколько политический, причем построенный на принципе дуализма. Ради справедливости следует отметить, что руководство Нацсовета понимало эту проблему и поэтому решило создать экспертную комиссию, которая, имея совещательный голос, вносила профессиональные рекомендации. Кстати, накануне принятия решения относительно радио «Континент» и телекомпании ЮТАР экспертный совет в обоих случаях единогласно проголосовал за то, чтобы эти вещатели и далее оставались в эфире. Вердикт же Нацсовета, как известно, был другим.

Поэтому, если говорить о претензиях в отношении решений Нацсовета с политической окраской, следует признать, что другими они быть и не могли, поскольку как в составе нынешнего, так и предыдущего парламента были как сторонники президентского курса, так и его противники. Поэтому своеобразный дуализм налагался и на тех членов нацсовета, которых предлагал парламент. С другой стороны, считать, что Президент включит в свою «четверку» лиц, нелояльных к себе, было бы как минимум несерьезно.

Это не единственный недостаток упомянутого закона. Однако значительно более важная проблема в том, что он, как и большинство подобных документов, повторяю, не принимая во внимание их количества, не создают единого системного законодательного поля, где весь комплекс отношений основывался бы на единой методологии. Ибо, не принимая во внимание то, что вместо партийных комитетов в сфере масс-медиа почти десять лет существуют конкретные владельцы, подавляющее большинство СМИ по своей редакционной политике и заангажированности информации еще и до сих пор остаются «коллективными организаторами и агитаторами», по существу, не имея ничего общего с той журналистикой, которая за последние десятилетия утвердилась по обоим берегам Атлантики, бурно развивается во многих странах Азии, и даже в специфических социокультурных условиях арабских стран породила телекомпанию западного типа «Аль-Джазира», которая бросила вызов самой CNN и достойно выдержала испытание.

А все начинается с того самого капитализма, когда производство любой продукции, реализация любого товара должна проводиться согласно четко очерченным правилам и стандартам. Извините за упрощенный пример, но производство и продажа элементарных пищевых продуктов, как минимум, предусматривает, что, во-первых, еда должна отвечать определенному стандарту качества, во-вторых, производитель не может быть монополистом в своей отрасли, в-третьих, потребитель имеет право знать из каких ингридиентов сделан продукт, кто и где его изготовил.

В каждой стране с рыночной системой информация также является товаром. Причем во время информационного взрыва — куда более важным, чем даже газ или нефть. Однако специфика информационной отрасли заключается в том, что, с одной стороны, СМИ являются бизнесом, с другой — социальным институтом. В одних случаях эти две роли является уравновешенными. В других — или преимущество отдается в пользу бизнеса и тогда мы говорим о масс-медиа как сфере развлечений, которая финансируется за счет рекламы, или наоборот — в пользу социального института, который финансируется государством (или, как в большинстве стран, гражданами напрямую через абонплату или налог) и тогда речь идет об общественном вещании.

Но какими бы ни были СМИ, их продукция, как и любой товар, должна отвечать четко очерченным качественным стандартам. Особенно это касается новостей, поскольку именно благодаря им люди принимают осознанные решения — начиная с выборов и заканчивая тем, что одевать, прослушав прогноз погоды.

Я вместе со своими коллегами с 1994 года занимаюсь мониторинговыми исследованиями и поэтому могу уверенно утверждать: примером единственно приемлемой, лишенной субъективности, метрической системы оценки качества информационного продукта является мониторинг на основании четко определенных контент-анализных измерений. Это правда, что с помощью своих региональных представителей Нацсовет осуществляет своеобразный мониторинг. Однако, как правило, он ограничивается выяснением того, какую долю в общем объеме вещания той или иной ТРК имеет собственный и национальный продукт, какова пропорция украиноязычных и русскоязычных передач, имеют или не имеют место случаи незаконной ретрансляции продукта, произведенного другими ТРК.

Так же уверенно могу утверждать, что ни опыта, ни навыков, ни методологии, ни ресурсов для анализа качества информации Нацсовет не имеет. Скажу только, что для системной работы в этой сфере годовой бюджет мониторинговой службы должен составлять не менее полумиллиона долларов. Поэтому если на заседаниях Нацсовета вопросы качества и возникают — то только в виде субъективных отзывов региональных представителей.

Еще один аспект проблемы — прозрачность собственности, учредительства и инвестирования в сфере СМИ. Скажем, вам приходилось сталкиваться с тем, чтобы газета или ТРК четко декларировала, кто является ее владельцем, учредителем или инвестором и в какой пропорции? Декларируют свою принадлежность только государственные, ведомственные, коммунальные и официально партийные СМИ. Все другие прячут имена своих реальных владельцев и инвесторов под стеснительными брендами «независимая газета», «независимый телеканал».

На самом деле, проблема прозрачности собственности — это не только официальная информация о принадлежности тех или иных СМИ. Ведь при такой прозрачности граждане могут и спросить: почему это господин «икс» владеет монопольной долей СМИ определенного региона, а газету господ «игрек» и «зет» совсем вытесняет с местного рынка и к тому же еще и при помощи государственных налоговых, пожарных, санитарных и других служб? И почему это СМИ господина «икс», будучи зарегистрированными не как «боевые листки», а именно как СМИ (т.е. такими, которые должны отвечать четким профессиональным и этическим стандартам), того господина только хвалят, а господ «игрек» и «зет» или ругают, или вообще о них молчат?

Конечно, политики, аналитики, немало граждан хорошо информированы о том, кто стоит за тем или иным телеканалом. Но, извините, почему рядовой гражданин должен узнавать о том, кто производит для него новости и кому эти СМИ принадлежат, через опосредствованные, а не прямые источники? Это все равно, что, выбирая колбасу в магазине, руководствоваться не названием производителя, его географическим расположением, данными о ингридиентах и т.д., а слухами и собственной интуицией. Почему граждане развитых демократий имеют право знать, что они получают информацию от СМИ, которые принадлежат к медиаимперии Мердока или Берлускони, из газет, за которыми стоят интересы лейбористов или консерваторов, а украинцы такой возможности не имеют?

Наконец, не менее важная проблема — монополизм в сфере СМИ. Даже не говорю о том, что в отдельных уголках Украины люди не могут смотреть ничего, кроме УТ-1. Потому что и там, где территорию покрывают два и больше общенациональных ТРК, реального механизма обеспечения граждан информацией из разных источников не существует. Как здесь не вспомнить шведский опыт, когда в случае банкротства одной из двух газет, которые распространяются на один регион, издание-неудачник получает дотацию — чтобы только гарантировать, что у граждан и в дальнейшем будут новости из разных источников.

В нашей ситуации речь идет не столько о том, что, скажем, позиции ведущих НТКУ или телеканала «Интер» по многим принципиальным вопросам совпадают. В конечном счете — это дело самих СМИ оставаться рафинировано нейтральными или отстаивать какую-то позицию. Здесь, как говорят специалисты, все дело в жанре, потому что априори информационные материалы должны быть нейтральными и сбалансированными, а вот аналитические и публицистические — могут быть и персонифицированными. Таким образом, в информационном поле параллельно существуют журналистика факта и журналистика мысли, дополняя, но не подменяя друг друга.

Впрочем, и вопрос позиции того или иного телеканала не является таким простым. Потому что одно дело в колонке главного редактора четко заявлять о своих политических симпатиях (как в свое время шеф-редактор польской «Газеты выборчей» Адам Михник объяснял, почему будет голосовать за «Союз свободы»), а на следующих колонках с новостями и аналитикой печатать полностью сбалансированные, лишенные политических симпатий материалы, и совсем другое — о любой редакционной позиции открыто не заявлять, как будто ее и нет, а вместо этого превращать новости и в общем издание в инструмент скрытой рекламы и пропаганды.

Подытоживая, отмечу, что какими бы несправедливыми с обеих сторон не были бы аргументы в дискуссии вокруг Нацсовета, ситуация в информационной сфере не изменится до тех пор, пока отношения в медиа-бизнесе будут регулироваться не законами прозрачного цивилизованного рынка, а политической конъюнктурой и представлениями из дедушкиного загашника «О партийной организации и партийной литературе».

Пока рядом с поддержкой собственного производителя и инвестора не будут созданы условия для внешних инвестиций (в том числе с правом 100% собственности), все разговоры о поддержке «своего» на самом деле будут значить только отсутствие политической воли отпустить государственные СМИ «на свободу» (не принимая во внимание то, что после роста объемов рекламного рынка почти на 40% аргумент убыточности СМИ часто уже не является актуальным). Такое положение дел будет свидетельствовать, что и далее реальная информационная политика государства будет сводиться только к стремлению охранять нынешнее распределение и далее перераспределять информационное пространство страны с целью упрочения и утверждения групповых интересов и манипуляции общественным мнением.

Пока вопросами общественного вещания не начнет заниматься сама общественность, такого вещания просто не будет, а если и будет — то в очень суррогатной форме. Пока Нацсовет из политического не будет превращаться в действительно профессиональный вневедомственный орган, который будет выступать в роли общества защиты прав информпотребителей, а не тех, кого ныне СМИ обслуживают, до тех пор парламентарии, ломая копья вокруг кандидатур его членов, и далее будут своих избирателей обрекать на подставление ушей под лапшу, лишать возможностей контролировать власть через СМИ.

Пока те же обычные граждане, которые хотя и покупают утром оппозиционные газеты, а как доходит до дела, быстро закрывают глаза на то, как зажимают кляпом журналистский рот, как только из него раздается не «одобрямс», сами не сформируют спрос на объективную информацию, поняв, что настоящая журналистика не может быть как исключительно провластной, так и исключительно оппозиционной, — до тех пор люди не смогут принимать разумных решений, подвергаясь пиаровскому влиянию.

Выпуск газеты №:

№113, (2002)Section

Подробности