Реконструкция человечности-2

Переосмысление национал-социалистического прошлого. Часть 2: Нюрнберг

Продолжение. Начало в № 172 от 25 сентября 2013 года.

Если искать в Германии город, в котором едва ли не наиболее четко считывается триумф национал-социализма, масштабной гитлеровской пропаганды, а впоследствии — осуждения преступного режима, вполне закономерно поиски приведут в Нюрнберг.

Между 1927 и 1945 годами он стал настоящим «храмом нацизма» с известными антисемитскими «Нюрнбергскими законами». Есть у города и иные воспоминания — после 1945 года он стал символом справедливого суда над тоталитарной системой. Сегодня Нюрнберг сохраняет реликты национал-социалистической архитектуры и демонстрирует, как обращается немецкая нация с материальным наследием одного из самых ужасных исторических периодов в ее истории. Он является выразителем немецкой коллективной памяти, в которой за последние 68 лет произошли существенные изменения.

Сначала стоит выяснить, по каким причинам именно этот город занял главенствующую позицию в истории национал-социалистической Германии. В 1927 году в Нюрнберге впервые состоялся третий по счету съезд нацистской партии. А уже в 1933-м было принято решение, что съезды будут проходить здесь пожизненно. К счастью, эти планы так и не были реализованы. Почему Гитлер решил именно здесь культивировать свою идеологию?

Это случилось по нескольким причинам. Во-первых, так было выгодно практически. В этом городе впервые в Германии проехал поезд — начала функционировать железная дорога. Следовательно, город имел хорошо развитую инфраструктуру, сюда было удобно добираться партийцам из любой точки страны.

Второе объяснение — политическое. Город считался неофициальной столицей Священной Римской империи, здесь хранились королевские сокровища и функционировал средневековый рейхстаг. Этого нацисты со своими имперскими намерениями обойти не могли.

ГОРОД ДЛЯ ДИДАКТИКИ

Едва ли не самым ярким проявлением нацистских архитектурных принципов в Нюрнберге является бывшая территория партийных съездов Reichsparteitagsgelдnde. Ее извечность и монументальность должны были дисциплинировать и предоставлять ощущение сообщества. Она и сегодня поражает и запугивает. Архитектурные сооружения на службе у пропаганды по замыслу фюрера должны были разместиться на территории одиннадцати квадратных километров. Однако, строителям удалось возвести только некоторые компоненты, запланированные архитектором Альбертом Шпером. С началом Второй мировой войны работы над проектом прекратились навсегда. Сегодня на этой территории занимаются бегом, ездят на велосипедах и роликах, плавают на байдарках — используют ее для того, для чего она была предназначена до воплощения идеологических намерений партии.

ОТ АРХИТЕКТУРЫ ЗНАМЕНИТОГО СРЕДНЕВЕКОВОГО ГОРОДА СЕГОДНЯ ОСТАЛОСЬ ЛИШЬ ДЕСЯТЬ ПРОЦЕНТОВ. БОЛЬШИНСТВО ЗДАНИЙ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ — ВОССТАНОВЛЕНЫ

Больше всего на этой территории впечатляет Зал конгрессов — гитлеровский «Колосс», аллюзия на императорский Колизей в Риме. Он должен был вмещать 50 тысяч участников съезда в течение целой недели.

Сегодня это крупнейший из сохранившихся объектов «Третьего Рейха» в Германии. Над его сооружением трудились 66 фирм, и до начала войны они выполнили примерно 60 % всех работ. После войны здесь проходили различные промышленные и модные выставки. Далее появились предложения перестроить Зал конгрессов в стадион, выставочный зал или дом престарелых. Из-за нехватки средств городская власть приняла весьма прагматичное решение — сдавать частями это помещение, а часть использовать как склад, пока коммерческие интересы одной частной фирмы едва не превратили нацистский Зал конгрессов в торговый центр. Однако общественные активисты выступили против, ссылаясь на закон об охране памятников, согласно которому «город обязывался сохранять здания с особым историческим характером» — и Зал конгрессов не стали перестраивать.

«Количество памятных мест и документационных центров в Германии значительно увеличилась за последние годы», — поясняет Маркус Урбан, свободный сотрудник Института региональной истории Geschichte Fur Alle в Нюрнберге. По его словам, к этому причастен повышенный общественный интерес: «Опыт показывает, что аутентичное историческое место значительно лучше служит для историко-дидактических целей и является доступным для посетителей. Большинство памятников того периода сегодня охраняются законом. По моему мнению, они могут служить стабилизации демократического сознания населения, когда на примере оригинальных памятников показывают, к примеру, как в 1920-1930-х годах в Германии была усмирена и разрушена демократия и какие это имело последствия».

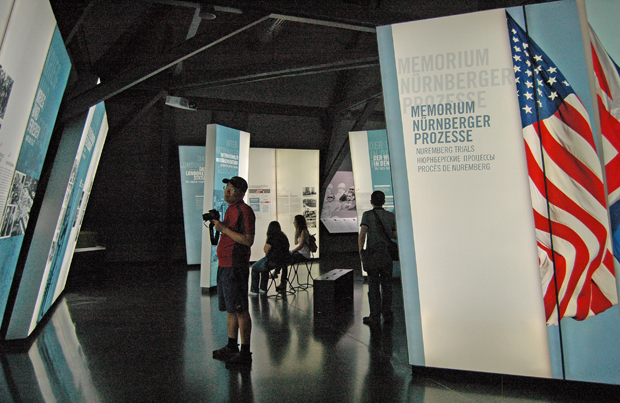

В МЕМОРИУМЕ НЮРНБЕРГСКИХ ПРОЦЕССОВ О МЕЖДУНАРОДНОМ ТРИБУНАЛЕ ШКОЛЬНИКИ И СТУДЕНТЫ УЗНАЮТ ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ

В 1988 году в Нюрнберге состоялся симпозиум под названием «Наследство. Обращение с нацистской архитектурой». До этого момента все предыдущие дискуссии относительно судьбы нацистской наследия были коммерческого характера. На этом симпозиуме впервые публично озвучили намерение использовать памятку как дидактический материал. В плюс этому решению был и общественный интерес — количество людей, которые хотели узнать о нацистском режиме непосредственно на месте, выбранном фюрером среди многих других, ежегодно росла.

Так, в 2001 году, в северном крыле Зала конгрессов открыли Документационный центр — современный музей, в котором постоянно функционирует выставка «Захват и насилие» («Fastination Gewalt und»), проходят студенческие семинары и форумы, где обсуждают связанную тематику, проходят школьные уроки истории и ежедневно приезжают сотни туристов со всего мира.

Обустройству музея предшествовал конкурс на лучший проект. Перед его участниками поставили задачу — не только создать функциональный музей, а побуждать к полемике с нацизмом. По замыслу австрийского архитектора, здание насквозь пронизывает ось — коридор длиной 130 метров, — которая вступает в спор с сооружением из гранита и кирпича. От нее отходят другие косые металлические линии, выступающие противовесом экзистенциальной симметрии и ее идеологического значения для всего здания Зала конгрессов. Чтобы преодолеть тяжеловесность бетона, кирпича и гранита, архитектор выбрал легкие материалы: сталь, стекло и алюминий.

Главный акцент «Захвата и насилия» — история территории съездов национал-социалистической партии, от ее возведения до сегодняшнего дня. С другой стороны, не менее важным лейтмотивом выставки являются последствия нацизма с миллионами жертв. Здесь нет сохраненных материальных памятников того периода, зато экспозиция иллюстрирует историю через многочисленные фото, звуковые и видео-документы.

ТЕЛЕПРОГРАММА О ТРЕТЬЕМ РЕЙХЕ СОБИРАЕТ МИЛЛИОННУЮ АУДИТОРИЮ

Росту интереса граждан способствовало несколько факторов, говорит Маркус Урбан. Большинство немцев достаточно хорошо ознакомлены с временами национал-социализма. Память о преступлениях нацистского периода постоянно на слуху в политических кругах и в школах. Прежде всего потому, что с 1980-ых годов школы начали проводить очень хорошую просветительскую работу.

В этом процессе важную роль играют и историки, рассказывает Маркус Урбан. Они создают концепции крупных документационных центров (в Нюрнберге, Берхтесгадене, в будущем — в Мюнхене) и выплывают на публичные дебаты в СМИ. Интересна, например, телевизионная программа Гвидо Кноппа (телевизионный журналист, известный документальными программами о Третьем Рейхе, национал-социализме и сталинизме — Х.Б.) — на тему нацистского периода. Она собирает у экранов миллионную аудиторию.

К сохранению памятников в Германии есть самые разные подходы. «Так называемые места жертв (как вот бывшие концентрационные лагеря) в последние годы реконструировали даже там, где остатки сооружений были изъяты. И большинство людей поддерживает эти реконструкции, как в случае с концентрационным лагерем в Флоссенбюрге», — рассказывает Маркус Урбан.

«Места преступников», вроде бывшей территории партийных съездов в Нюрнберге, охраняются законом еще с 1970-х годов. Они сохраняются, но не подлежат реконструкции. Хотя, в случае трибуны Цеппелин, на уход за которой в последующие годы придется потратить около 70 миллионов евро, не все так однозначно. «Городские власти Нюрнберга более всего хотят ее сохранить и боятся упреков в свою сторону, будто на самом деле она хочет избавиться от неудобного наследства. Лично я выступаю за то, чтобы трибуну закрыть (для защиты от элементов, отпадающих от нее) и позволить ей самой, как памятнику, разрушиться. Однако моя позиция сейчас с меньшинством, — отмечает Маркус Урбан, — ведь в этом случае большую роль играет количество заинтересованных историей туристов, которые для города являются весомым экономическим фактором. Хотя из писем читателей местной газеты Нюрнберга «Nurnberger Nachrichten» кажется, что многие люди отказываются платить деньги за содержание нацистских памятников. Мотивы такой позиции очень разные».

«По моему мнению, большинство памятников нацизма стоит сохранить, потому что они напоминают нам о жертвах террора и могут показать его механизмы. Скажем, этим занимается постоянная экспозиция «Захват и насилие», — добавляет Маркус Урбан.

НАУЧИТЬСЯ ОБРАЩАТЬСЯ С ИСТОРИЕЙ

После капитуляции Германии державы-победительницы — США, СССР, Великобритания и Франция, — объявили о международном трибунале, который провели в Нюрнберге. Принято считать, что город избрали на символической основе — мол, там, где Гитлер укреплял свои позиции и наращивал власть, и должен состояться суд над преступниками. Однако, есть еще одна практическая причина.

Американцы настаивали, чтобы суд состоялся в их зоне влияния. Дом юстиции в Нюрнберге лучше уцелел после войны, несмотря на то, что город был на девяносто процентов разрушен. Кроме того, рядом с Домом юстиции располагалась тюрьма, в которой могли разместить обвиняемых. Таким образом, логистика была причиной того, что Нюрнберг стал символом справедливого наказания преступного режима.

Процесс проходил в зале присяжных номер 600. Несмотря на название, приговор выносили не присяжные, а судьи от каждой из стран-победительниц. В этом зале дела рассматривают и сейчас. А каждую субботу и воскресенье исторический зал могут увидеть и обычные туристы.

«В Германии память о национал-социализме, Холокосте принадлежит к элементарным основам политического и общественного самосознания. Но она не может просто передаваться, ее нужно заново осмысливать и обосновывать для каждого поколения. Для этого нужно историческое и политическое образование, платформа, которая разъяснит прошлое и даст почувствовать, насколько наше настоящее является сформированным под влиянием нацистского прошлого», — рассказывает Дорос Катедер, начальник отдела по работе с памятью академии Caritas-Pirckheimer-Haus, координатор форума памяти DIDANAT в Нюрнберге.

Ее организация стремится вместе со знанием истории национал-социализма объяснить историю обращения с прошлым: «Участники должны получить ощущение морального значения преступлений против всего человечества. Нашей аудиторией являются люди — молодежь, студенты, преподаватели, а также интернациональные группы, политики. Поэтому мы проводим занятия в практической форме. Только тогда создаются условия, когда уроки истории могут иметь последствия для индивидуального поведения — в контексте усиления демократической справедливости, — рассказывает она, — мы работаем с историческими местами, такими, как территория партийных съездов, залом номер 600, с источниками, фильмами, газетами, текстами, изучаем формы, воздействия и стратегию дискриминации и ее предотвращения».

Одно из мест, куда легко может попасть баварский или любой другой немецкий школьник — «Мемориум Нюрнбергских процессов». Тут повествуют историю о подготовке, ходе и последствиях всех процессов. Мемориум существует с 2010 года и расположен в здании Дома юстиции. Здесь представлены мультимедийные материалы от 1945 года, а также архивные материалы прессы, освещавшей тогдашние события.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ — ЭТО ЕЖЕДНЕВНЫЕ РАЗГОВОРЫ

Сегодня позиция Германии относительно переосмысление национал-социалистического наследия однозначна. Существование такого музея — закономерно. Однако, понимание необходимости де-тоталитаризации пришло не сразу. В конце 50-х сам канцлер Аденауэр выступал против полной денацификации, а только за наказание виновных. В начале 60-х судьи по сроку давности не считали выполнение преступного приказа преступлением, а следовательно, немало ответственных за нацистский произвол могли остаться безнаказанными. А в 1967 году Национал-демократическая партия Германии получила портфели в ландтагах Гессена и Баварии, которая в свое время, в 1932 году, провела национал-социалистов в Рейхстаг.

ЗАЛ КОНГРЕССОВ НЕ СТАЛИ ПРЕВРАЩАТЬ В КОММЕРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ. СЕГОДНЯ В НЕМ РАСПОЛОЖЕНА ЭКСПОЗИЦИЯ «ЗАХВАТ И НАСИЛИЕ»

Мощная роль государства в воспитании памяти, например, о Холокосте, приводит к негативной реакции. «Некоторые люди считают, что эту тему акцентируют слишком сильно, и что в центре стоит только немецкая вина, зато преступления союзников обсуждают мало. Такие мысли, однако, чаще всего звучат в частных разговорах. На публике их мало кто озвучивает. Здесь, однако, уже речь идет об аспекте, который следует рассматривать обособленно и глубже», — отмечает историк Маркус Урбан.

Несмотря на систематическую работу политиков, историков и СМИ отдельные мифы и исторические фальсификации относительно национал-социалистического прошлого в Германии все равно есть. Так, к примеру, многие люди до сих пор верят, что Вермахт не имел ничего общего с преступлениями нацистского режима. Хотя историки уже давно опровергли это, говорит Маркус Урбан.

Поэтому кроме других институтов есть еще одно очень важное звено, способствующее историческому образованию — это семья. Эфа-Мария Попп, 55-летняя жительница Баварии не помнит точно, когда и от кого впервые услышала о национал-социализме, потому что выросла на этих разговорах. Оба ее родителя пережили национал-социализм. Отец родился в 1925 году, изучал инженерию авиадвигателей и был вынужден воевать. Мать родилась в 1926 году, получила образование воспитателя. Она вступила в Гитлерюгенд и лишь после войны поняла, насколько ужасной была диктатура Гитлера. «Потом она часто говорила об этом со мной, моими подругами, моими детьми, которые уже выросли. Она очень хотела, чтобы мы узнали всю правду об этой большой ошибке», — вспоминает женщина.

«К счастью, сегодня мы можем говорить обо всем открыто. Еще 15 лет назад тема была покрыта коллективной виной, я сама стыдилась этого, находясь за границей. Иногда даже стыдно признаться, что я немка. Хотя и родилась в 1958 году, и лично всегда делала многое, чтобы изменить отношение к немцам.

30 сентября и 1 октября 1946 года в Нюрнберге судьи стран-союзников объявили приговор: двенадцать обвиняемых приговорили к смерти, трех — к пожизненному заключению, четырех — к заключению от десяти до двадцати лет. После процесса главных преступников прошли дела медиков, юристов, предпринимателей, СС и полиции, военных, служащих и дипломатов. «Нельзя переставать повторять, — писал немецкий писатель Альфред Дёблин, будучи свидетелем нюрнбергских событий, — что речь идет о реконструкции права и реконструкции человечности».

Нюрнбергский процесс считают примером торжества права над военными агрессорами, над режимом, который, к счастью, ушел, но забрал с собой миллионы жертв. А Нюрнберг навсегда останется городом процессов, которые были бы полезными каждому посттоталитарном обществу.

Выпуск газеты №:

№173, (2013)Section

Путешествия