Своя страна инкогнита на берегах Тисы

ЧАСОВЫЕ ПОЯСА

Закарпатская Украина впервые вошла в состав Украины (Советской Украины) в 1945 году. Столетиями она принадлежала то Венгрии, то габсбургской Австрийской или Австро-Венгерской империи, то Чехословацкой Республике. Процесс адаптации закарпатцев к жизни в молодом и до сих пор не самым лучшим образом устроенном государстве Украина непрост. Ярким и простым символом этого может быть то время, которое сегодня определяет жизненный ритм жителей Закарпатья и который является как бы тенью бывшей принадлежности края другим государствам. Дело в том, что сейчас здесь одновременно действуют три часовых пояса. Старшие все еще живут по пражскому времени, многие люди среднего возраста — по московскому, молодежь — по киевскому. Что-то вроде партийной принадлежности. Вежливый человек, отвечающий на улице на вопрос «Который час?», обязательно объясняет, по какому часовому поясу установлены его часы.

Когда киевское время вытеснит московскую и чешскую тени, зависит, очевидно, от того, как дальше пойдут дела в нашей стране. Кажется, что это произойдет не так скоро.

ДЕЛА ЦЕРКОВНЫЕ

Сегодня в Закарпатье доминируют протестантские церкви (573 религиозные организации различных исповеданий) и Украинская православная церковь Московского патриархата (565 организаций). Затем идут греко-католики (331) и римо-католики (98). Что касается Киевского патриархата, то у него там только 16 религиозных организаций и общин. Как видим, треть закарпатцев, людей, разговаривающих исключительно на украинском языке, принадлежат к Русской православной церкви. Несмотря на это, иконы в церквях там пышно украшены украинскими вышитыми рушниками, а в субботу и воскресенье люди чинно идут в церковь, одетые — и женщины и мужчины — в вышиванки. После субботней службы я опросила многих простых прихожан одной из церквей московской юрисдикции. Выяснилось, что ни один из них не имеет ни малейшего представления о своей духовной иерархии или принадлежности — она для всех начинается и заканчивается личностью настоятеля храма. На вопрос: «К какой православной юрисдикции принадлежите?» люди трогательно отвечали: «К нашему священнику».

Один из моих раховских собеседников — молодой сознательный греко-католик с горечью отметил, что украинские закарпатские церкви совсем отстранились от современных общественных проблем и даже не пытаются делать хотя бы какой-нибудь вклад в развитие своего государства. «Посмотрите, — говорил этот человек, — на наших венгров-католиков. Они граждане Украины, живут здесь из рода в род веками. А в церкви у них — венгерский государственный флаг, и на каждой службе Божьей они поют Государственный гимн Венгрии! А у нас что делается? Московских владык поминаем?»

Я поинтересовалась еще, как влияет разнообразная конфессиональная принадлежность граждан Закарпатья на бытовые отношения между соседями, коллегами и тому подобное. «А никак, пока трезвые! Вместе садятся за стол, вместе выпивают, и все будто в порядке. А как немного подопьют, так можно услышать: «А ты баптист! А ты сектант! А ты к Москве лепишься!». Бывает, что и за грудки хватаются».

СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ МУСОР

Даже короткое пребывание в Рахове дает немало поводов для очень вероятного предположения, что местная власть почему-то весьма ограничена в передвижении по руководимому ею городу, и потому пребывает в блаженном неведении ситуации — что, где, как делается. Путешественнику легче — он знакомится с городом и его сервисом, как с погодой, с первых минут пребывания там. Мы приехали в Рахов ночью и должны были ночевать в привокзальной гостинице. Честно говоря, я не знала, что в наше время, да еще в курортном городе, да еще на западе Украины можно встретить такое абсолютное, такое позорное безобразие и такое нахальное попрание всех и всяческих санитарных норм, как в той гостинице. Вместо белья — куча грязных тряпок, вместо обоев на стенах — свисающий жирный бумажный мусор; стулья и столы с дефицитом ножек, шкаф не закрывается; к нему вообще безопаснее было не подходить, так же как к так называемым раковинам в так называемом туалете. Нужно было сделать над собой немалое усилие, чтобы к чему-то прикоснуться или воспользоваться стулом, кроватью, полотенцем, умывальником.

Еще более страшная, прямо-таки апокалипсическая картина ожидает смельчаков, которые под давлением необходимости осмелятся воспользоваться туалетом на рынке Рахова, в самом центре города. Это «удобство» предназначено главным образом для людей, торгующих здесь овощами, молоком, сыром, хлебом; иными словами — берут продукты в руки, взвешивают их, упаковывают, а покупатель несет их в свой дом со следами того туалета. Местная администрация на базар, очевидно, не ездит, и поэтому санитарная служба города может спокойно гулять на свободе.

К сожалению, гостиницы и туалеты не являются каким-то исключением. Замусоренность в черте города берегов Тисы, крутых улочек на склонах гор, обочин дорог и др. невероятная. Похоже, отбросы накапливаются здесь от одного наводнения Тисы до следующего и что эта река — главный мусоросборник и одновременно канализационная труба города (Дунай и Черное море все снесут!).

Еще одна (и отнюдь не оригинальная) местная проблема — дороги. Более-менее в рабочем состоянии только магистраль Ужгород — Ивано-Франковск. Дороги же, связывающие город Рахов с селами и городками района, лучше считать несуществующими. Там всего за несколько километров маршрута автобус вытрясает из путешественника всю его бессмертную душу.

Вспомнились популярные сегодня — даже на министерских уровнях — маниловские разговоры о так называемом «зеленом туризме» в Украине. Идея такая: как только хозяева приведут в должный порядок свои усадьбы и дома (что, между прочим, весьма проблематично, учитывая разницу между европейскими и нашими гигиеническими стандартами), начнется нашествие западных автотуристов. Потекут они тысячами и миллионами в украинские села, лесничества и пасеки, повезут сюда свои евро и доллары. Как же, ждите — так они и «потекут» по нашим поселковым дорогам на своих авто. Простаку очевидно, что, как ни крути, начинать нужно с инфраструктуры — с дорог и подъездов к экскурсионным местам, водопроводов, канализации и тому подобное. А уж потом рассчитывать на селянина и на его хату. Сегодня же на раховских сельских дорогах отсутствуют даже самые важные дорожные знаки — предупреждения об опасности проезда на крутых высоких берегах рек (над пропастью) или в местах, где возможны камнепады и обвалы.

ПОПРАННАЯ КРАСОТА

Рахов — необычайный город. Все, что там от Бога, от природы, поражает живописностью. Извилистая речка течет по городу между крутыми горами, лесами и лугами; зеленые долины притоков Тисы в центре города; исполинские роскошные старые деревья разных пород (белые тополя, каштаны, платаны, клены, пихты, катальпы и т. п.). Есть там улица, посредине которой течет бурный полноводный «ручеек»; один ряд частных домов стоит прямо над той речкой под крутым склоном высокой горы, нависающей, словно театральный задник, над усадьбами. Дома там неплохие — уже новой генерации, и у каждого через реку свой мост или мостик, который связывает его с проезжей стороной улицы. Представляю, какое чудо сотворили бы из такой улицы немцы или швейцарцы! Там не много и нужно — вьющиеся цветы, узорчатые литые или кованые перила мостиков, убранная и украшенная узенькая набережная перед каждым домом. А еще — чистая, как слеза, река. Нам, очевидно, это ни к чему. Поэтому быстрая горная речка превращена там в обычную канализационную трубу, куда прямо из окон сваливают и сливают отбросы.

НА КРУТЫХ СКЛОНАХ

Вокруг Рахова разбросано множество хуторов, усадьб, летних хозяйств, сенокосов. Все они так или иначе неразрывно связаны с городом, и на горных тропинках можно наблюдать постоянное движение. Вниз отправляются продукты для продажи на базаре и для питания тех членов семьи, которые работают в городе; вверх несут магазинные покупки, домашние вещи, иногда — детей. Летом мужчины находятся на горных платах со скотом или косят, сушат, скирдуют сено на склонах. И летний хозяйственный обмен между городом и горными поселениями обеспечивают главным образом женщины. В жару и в дождь они поднимаются по тропинкам, на которых, как говорят туристы, нос упирается в склон, неся немалый груз. У женщин постарше лицо наливается кровью, ноги отекают, дыхание срывается. В дождь (который бывает здесь часто) идти становится еще труднее и опаснее. Несмотря на все это, не заметно ни одной попытки со стороны как самих гуцулов, так и властей хотя бы немного технически оборудовать наиболее хоженые тропинки. Скажем, установить бугели для грузов, перила в самых крутых местах и тому подобное. А самое главное — восстановить старые (австрийские или чешские), вымощенные брусчаткой дороги, которые все еще просматриваются из-под наслоений почвы, камней и травы; обеспечить там регулярное движение микроавтобусов, хотя бы и не ежедневное. Сегодня же гуцулки с мешками идут и идут в гору — как сто, двести или пятьсот лет назад.

НА ГОВЕРЛЕ

По сравнению, скажем, с Кавказом или Альпами, не говоря уже о Гималаях, Карпаты — горы невысокие. Однако для украинцев важно знать, что высшая точка на территории страны — это гора Говерла, которая возвышается недалеко от Рахова, на самой границе с Ивано-Франковской областью, и имеет высоту 2061 метр. Знающие люди говорят, что гора активно «растет» и каждый год становится на несколько сантиметров выше. Что происходит за счет «культурных наслоений», как скажут когда-то будущие археологи. А по-простому — из-за того мусора, который оставляют на Говерле любители природы и горных восхождений.

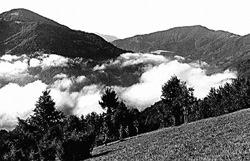

Мы поднимались на Говерлу рано утром по крутой и потому не очень популярной тропке. Было тихое ясное свежее утро, вокруг — близкие и далекие горы, окутанные легкой дымкой. Тишина, запахи трав, благодать! Вершина не была видна почти до последнего шага подъема. Но вот мы наверху, где нашим глазам неожиданно открылась картина, которая чем-то напомнила мне рассказ Джонатана Свифта о путешественнике, которого злая судьба забросила в рот великана. «Первое, что он там увидел, был человек, который рассаживал капусту».

Площадка вершины Говерлы очень напоминала майдан Незалежности в выходной день. Так много там было людей, такие они были разные и так по- разному вели себя. Одни сидели большим кругом, как на пикнике, с детьми, собаками, надувными матрасами и подкреплялись; похоже, капитально — судя по количеству отходов. В нескольких группах голосистые экскурсоводы пытались объяснить людям, что и где находится: там Рахов, в другую сторону — Ивано-Франковск, а вот туда — Вена. Кое-кто, утомленный подъемом, спал, положив голову на рюкзак; бородатый путешественник углубленно читал газеты; многие присутствующие фотографировались возле обелиска и Национального флага. Один человек разговаривал (собственно, кричал) по мобильному телефону и повторял одни и те же слова: «Вы в Киеве, а я звоню с Говерлы! С Го-вер-лы!!!» Небольшая группа немолодых людей пела украинские песни под аккомпанемент сопилки. Несколько в стороне разместились молоденькие юноши и девушки, одетые в голубое. Как оказалось, это были участники Международного экуменического юношеского форума — украинцы и немцы. Они пели религиозные гимны, украинские и немецкие народные песни, а закончили Государственным гимном ФРГ на украинском и нашим — на немецком. Немногочисленная группка истинных аристократов пыталась собрать в свои мешки мусор, который генерировали другие; силы, однако, были фатально неравны!

Путешественники все прибывали. Однако в те моменты, когда уже совсем невозможно было протолкнуться, та или другая компания поднималась, складывалась и исчезала за близким горизонтом. Равновесие восстанавливалось; можно было сесть «на краю», спустить ноги, посмотреть на Восток, на Запад, потом — на то небо, которое можно увидеть только с вершины, и вспомнить старинную молитву: «Спасибо тебе Господи, что я дожила до этого дня, прожила и пережила его».

ЧЕРНАЯ ТУЧА ПТИЦ

На пути вниз, чуть в стороне от лесной тропинки, я встретила старого- престарого гуцула. Он сидел под развесистым дубом, прислонившись к толстенному, чуть ли не в три обхвата корявому стволу, и «обедал» (как потом объяснил) хлебом и брынзой, запивая их минеральной водой, которая тут пробивалась, по-видимому, из самых недр Говерлы, — такая она была холодная, газированная, вкусная и необычная. Я присела рядом, мы разговорились. Старик рассказал, что всю жизнь занимался овцами, пока зрение, «падлюка», не стало слабеть: «Йо-йо, перехресні стежки не бачу, путь під ногами меркне. І хтів би працювати, та вже, мабуть, усьо».

С тем гуцулом случилась дивная, как он рассказал, штука: чем хуже становится его зрение, тем лучше он видит вершину горы Говерлы, горы, около которой прошла вся его жизнь. «Я й сам не тямлю, як воно виходить, але почав бачити те, чого раніше ніколи не бачив і чого ніхто інший не бачить. Тото, аж лякає. Бо я осягнув, що коли над Горою збереться великая хмара чорних птахів, — чекай лиха. Або бистрії води Тиси підуть гуляти по оселях, або щось ще гірше трапиться — у самому Києві, де наші вбогії долі вирішуються. Вже скільки разів я певно знав, що бути лиху! Страшно мені від того, а особливо тоді, коли вказую людям на хмару чорних птахів над Говерлою, а вони сміються і кажуть, що там нічого немає. Як же немає, коли єсть! Отаке тутки ся дії, шановна пані, — Бог чи чорт те мені поробив. Може хай би ті хмари літаки розганяли, як ви думаєте?»

ВОСТОК — ЗАПАД

Обычно восточные украинцы и киевляне не любят, когда кто-то, сравнивая Восточную и Западную Украину, находит определенные преимущества в последней. Сравнивать действительно сложно — трудно избавиться от собственной предубежденности, сбалансировать ценности, учесть природный фактор. Но вот что бросается в глаза, когда пересекаешь страну от Киева до Рахова. Чем дальше на запад, тем более обустроенной становится земля, лучше обработаны поля и огороды и больше цветов вокруг домов. Заметнее становится желание людей, несмотря на социальное положение и ограниченные возможности, украсить быт вокруг себя. В этом есть разница даже между Закарпатьем и Ивано-Франковской областью; в Закарпатье более заметны следы европейской традиции времен Австро-Венгерской империи. А Ивано-Франковская область словно подтверждает, что довоенная Польша так и не успела стать истинным Западом. Чем дальше на восток, тем заметнее вокруг влияние Москвы, Азии — слишком много там было земли, чтобы заботиться о каждом ее клочке, слишком много безразличия к «миру сему», чтобы украшать свой быт.

Выпуск газеты №:

№156, (2003)Section

Путешествия