КИЕВ И ПОДНЕПРОВЬЕ после нашествия орд Батыя

Окончание. Начало см. «День», № 96.

Бесспорно, элементы гиперболизации присутствуют в посвященных военным действиям летописных сказаниях как Киевской Руси, так и позднейших времен. Вполне понятно некоторое преувеличение последствий татаро-монгольского нашествия — невозможно, будучи нормальным человеком, бесстрастно наблюдать гибель веками незыблемого государственного устройства. Упоминание же о разрушении только Десятинной церкви нетрудно объяснить тем, что летописцы других земель, описывая события в Киеве, не могли знать полного объема причиненных ему разрушений и потому ограничились самым трагичным эпизодом падения Киева — погребением под обломками церкви последних защитников столицы.

Конечно, у ордынцев не было цели тратить время и силы на уничтожение каменных сооружений, которых в Киеве могло насчитываться около полусотни, а руководствовались более практическими мотивами — ограблением города, порабощением его жителей. Но в пожарах, охвативших Киев во время штурма, рядом с деревянными зданиями выгорали и каменные храмы, от невыносимого жара их стены, своды, купола трескались, раскалывались. Для ремонта большинства поврежденных церквей уцелевшее население не имело ни средств, ни возможности. Перепады температур, осадки, солнце и ветер довершали начатое татаро-монголами.

Захватив и разграбив стольный град Руси, вал орд кочевников покатился дальше на запад, оставив пепелище на месте великокняжеской Горы и, возможно, менее разрушенный Подол, население которого, по предположению части историков, оставило свои дома еще до начала штурма. Древний город лежал в руинах, но неизменным оставалось его выгодное географическое положение. Первым начал возрождаться Подол, что не в последнюю очередь было обусловлено тем, что он был основным торгово-ремесленным посадом. Уже в 1245 году П. Карпини видел в Киеве купцов из разных стран Западной Европы и Константинополя. В течение нескольких столетий Подол будет сохранять статус центра общественной жизни Киева, а построенный на неприступной горе над Подолом замок выдержит штурм орд Эдыгея в 1416 г.

Однако и вокруг сожженных градов Владимира, Ярослава, Изяслава-Святополка все так же высились мощные земляные валы с частично неповрежденными городскими стенами, обеспечивавшими определенный уровень защиты. Этим не могли не воспользоваться оставшееся население Горы, а также сожженных пригородов, что подтвердилось раскопанными археологами остатками жилищ XIV — XV веков Верхнего города.

Но самым веским аргументом в пользу продолжения жизни на Горе является функционирование в граде Ярослава в течение продолжительного времени резиденции русских митрополитов. Упоминания о «святой Софии митрополии» — до сих пор непревзойденном шедевре древнерусского зодчества и символе величия Киевской Руси — неоднократно встречаются на страницах исторических документов того времени. Даже в заброшенном состоянии в XVI в. она поражала воображение современников. 1596 г. Эрих Лясота записал: «Особенно славный, прекрасный и величественный собор св. Софии, которому по величине нет равных». В Софии Киевской проходили посвящения церковных иерархов во все русские земли, а в 1273 году Киев стал местом проведения собора русских епископов. Маловероятно, что все эти мероприятия проводились среди сплошных руин.

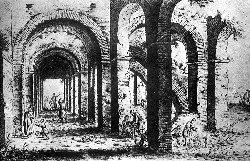

В XVI — XVII веках обращает на себя внимание и другой символ Древнего Киева — Золотые ворота. В частности, львовский купец Мартын Груневег в 1584 г. отметил, что над в значительной мере разрушенными воротами еще стояла «часовня — по обычаю русичей, которые сверху украшали свои ворота красивыми церковками». Существование остатков стен и сводов надвратной церкви более чем через четыре столетия после татарского погрома подтверждено рисунками Вестерфельда. Еще в середине XVII в. ворота продолжали выполнять роль парадного въезда в Киев — в 1648 г. через них въехал в город торжественно встреченный киевлянами гетман Богдан Хмельницкий.

Почти до нашего времени дошел из далекого 1108 года Михайловский Златоверхий собор. В конце XIV века в нем действовал монастырь, игумен которого упомянут в дарственной грамоте Печерского монастыря 21 ноября 1398 г. В 1482 г. здание храма подверглось значительным разрушениям во время захвата Киева ордой Менгли-Гирея, и лишь в 1523 г. деятельность монастыря была восстановлена.

В течение второй половины XIII века Киев приходит в упадок, так называемое «киевское старшинство» постепенно теряет даже формальный характер. На рубеже XIII и XIV веков резиденцией митрополии становится город на севере Руси Владимир-на-Клязьме. Следует отметить вообще сугубо прагматические мотивы переезда верхушки клира во Владимир. Так постановление патриаршего собора указывает на «крайне тяжелое состояние» Киева, на наличие во Владимире «постоянных и верных источников прибылей».

И все же была еще одна довольно важная причина: в 1260 — 1290 годах на территории Южной Руси развернулась междоусобная борьба за трон в Сарае между Токтой и Ногаем. На рубеже 1297—1298 годов Ногай разгромил тогдашнего правителя Золотой Орды Токту. Но последний сумел собрать новые силы, и в сентябре 1299 года взял полный реванш; Ногай в этой битве погиб. Именно откликом на разорение земель по Днепру и стало, скорее всего, переселение митрополитской кафедры. Своим переездом митрополит Максим фактически начал процессы, нанесшие тяжелый удар единству православной Церкви. Через полтора столетия это привело к формированию на просторах бывшей Древней Руси двух независимых митрополий.

Но даже теряя свое значение, Киев и в дальнейшем был доминантой политического сознания, центром, к которому тяготели все люди Руси. Непобедимым остался дух народа, который, несмотря на страшное бремя ордынского гнета, сохранил потенциал для последующего возрождения своей земли уже в форме Казацкого государства с такой же славной и вместе с тем трагической историей. Киев так и остался на долгие века «символом исторического и общерусского единства».

Выпуск газеты №:

№100, (2001)Section

Украина Incognita