По абсолютному счету

Общественно-эстетический идеал глазами Михаила Коцюбинского

По собственному признанию, он довольно ясно осознавал себя художником, «у которого немного иные глаза, чем у других людей; он носит в душе солнце, которым превращает мелкие дождевые капли в радугу, вытягивает из черной земли на свет божий цветы и превращает в золото черные закутки мрака» (этюд «Паутина», 1904 год). Для понимания внутреннего мира выдающегося украинского художника слова Михаила Михайловича Коцюбинского (1864—1913) эта его автохарактеристика значит намного больше, чем десятки томов биографических или литературоведческих исследований. Чем больше углубляешься в безграничные духовные просторы, созданные для нас Коцюбинским, тем сильнее поражает его целостность, интеллектуальная изысканность и, если угодно, духовная «чистопробность» (излюбленное слово писателя, неоднократно употребляемое им в переписке с женой, знакомыми, друзьями, такими деятелями украинской культуры, как Евгений Чикаленко, Владимир Гнатюк, Николай Чернявский).

Нас же, ныне живущих, возможно, должно интересовать в Коцюбинском прежде всего вот что: это был интеллигент абсолютно высокого (недосягаемого теперь?) уровня с внутренне обязывающей нравственной позицией, когда для личности просто немыслимо действовать против собственной совести. Насколько редка подобная черта в наши дни — пусть судит читатель. Возможно, пример Коцюбинского станет вдохновляющим и в новом тысячелетии — для того, конечно, кто способен его воспринять...

СТЕПЕНЬ БЛАГОРОДСТВА

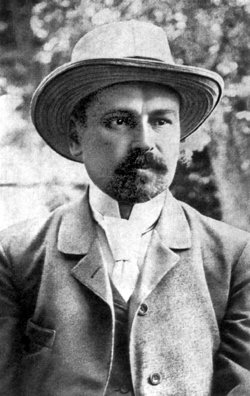

Очевидная непохожесть Михаила Михайловича на подавляющее большинство современных ему интеллигентных украинцев заметна была даже во внешности, в манере одеваться. Вот как характеризует писателя уже упомянутый Николай Чернявский: «Хорошо одетый, с приятным лицом, среднего возраста человек, похожий на белую ворону в стае черных». Некоторые знакомые Коцюбинского не очень добродушно, но очень метко шутили: перед нами уникальная фигура — украинский писатель в воротничке и с галстуком, истинный европеец, аристократ, никаких тебе вышитых рубашек и дешевых атрибутов «народности». К этому следует еще прибавить, что, по свидетельству родных и близких Михаила Михайловича, он был «европейцем» и в повседневной, семейной жизни: нигде не терпел неряшливости, беспорядка, на его рабочем столе всегда был идеальный порядок, все вещи всегда стояли на своем неизменном месте...

Педантизм? Мелочь? Но не связана ли такая опрятность внешняя с самодисциплиной внутренней, с обостренным чувством личного и гражданского долга, с целостным восприятием национального бытия? Нам трудно сейчас проникнуть в духовный мир великого художника лучше, чем он сделал это сам, изложив свое мировосприятие в нетленных произведениях. Но весьма актуальным было и остается то понимание неразрывного единства идеала эстетического и идеала общественного, единства красоты и добра, которое мы ощущаем и в новеллистике М. Коцюбинского, и в его публицистических выступлениях (он сам прекрасно сказал об этом: «Поэзия жить не может на мусорнике, а без нее жить — преступление» (новелла «Сон»).

Требовательный к себе, беспощадно самокритичный, писатель не в меньшей мере был требовательным к коллегам, не считал, что нужно «превозносить до небес» свое, пусть и слабое, незрелое, провинциальное только за то, что оно «свое», украинское (в свое время на это совершенно правильно обращала внимание известный украинский ученый-филолог Михайлина Коцюбинская). Критерии здесь должны быть только действительно европейского уровня. Что касается идеала, то для Михаила Михайловича это было понятие достаточно конкретное, так сказать, личностное, и воплощался этот идеал в первую очередь в выдающихся персоналиях современности.

В известной степени иллюстрацией здесь могут служить такие строки из публицистического наследия художника, посвященные Ивану Франко: «Невеликий, хоч сильний мужчина. Високе чоло, сірі, трохи холодні очі, в лініях бороди щось енергійне, уперте. Рудувате волосся непокірливо пнеться, вуси стирчать. Скромно одягнений — він тихий і непомітний, поки мовчить. А заговорить — і вас здивує, як ця невисока фігура росте й росте перед вами, мов у казці. Вам стане тепло й ясно од світла його очей, а його мова здається не словом, а сталлю, що б’є об кремінь і сипле іскри. Сильна, уперта натура, яка цілою вийшла з житейського бою!» (реферат «Іван Франко», 1908 г.). Перед нами одновременно идеал человека как такового и национальный образ украинца, увиденный глазами Михаила Коцюбинского.

СУРОВАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ, ИЛИ «СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА»

Для того, чтобы верно оценить меру жизненного подвига творца «Теней забытых предков», напомним, в каких условиях ему приходилось работать. Львиную долю времени занимала ненавистная художнику чиновничья служба в Черниговской земской управе — служба исключительно ради заработка. Работать приходилось поздними вечерами; но без творчества он не представлял жизни.

Еще в большей степени угнетало душу «благословенное» имперское государство Романовых, государство, где чувство человеческого и национального достоинства Коцюбинского ежедневно подвергалось грубым оскорблениям — регулярные обыски его дома, цензурные ущемления, запрет украинского слова, особенно возмущавший писателя; но, несмотря на все препоны власти, он все-таки закончил свою речь на церемонии открытия памятника Котляревскому в Полтаве в 1903 году именно на украинском языке!

Если мы попробуем оценить мировоззренческую позицию Михаила Михайловича, взятую как единое, неразрывное целое, то поражает одна мысль: это позиция внутренне свободного человека, который не декларирует свой патриотизм, свою демократичность, а спокойно, без рекламы подтверждает это ежедневными конкретными поступками (хорошо бы последовать такому примеру сейчас...). Без позы, без эффектных заявлений «на публику» Коцюбинский доказывал высшее, всемирное культурное значение украинского языка и литературы, создавая такие шедевры, как «Intermezzo», «Что записано в книгу жизни», «Подарок на именины»...

Цена такого подвижнического труда тем больше, что художник абсолютно трезво понимал нравственное состояние современного общества. «Не маю я великої надії на громадянство наше. Воно ще таке кволе, слабе, що тільки вміє вимагати жертв од окремих людей, умиваючи руки од всяких обов’язків, од власних жертв» (из письма Евгению Чикаленко). Он яростно ненавидел «обывательщину», сытую самоуверенность вчерашних радикал-интеллигентов, которые вполне смирились с повседневной жизнью чиновничье-бюрократического государства, духовно исчерпав себя. Показательны в этом смысле такие строки из письма М. Могилянскому от 28 октября 1910 г., где говорится о новелле «Intermezzo», посвященной как раз этой проблематике: «Моя мета — показати читачеві всю гидоту психічної реакції обивателя після хвильового підйому».

Общеизвестно, что Коцюбинский был человеком левых политических взглядов. Но стоит акцентировать внимание на другом: в то же время этот классик, чрезвычайно удачно «канонизированный» («приватизированный»!) официальным советским литературоведением, был убежденным сторонником национального и политического освобождения украинского народа. Гражданская позиция его была здесь предельно четкой.

Малоизвестный факт: в 1906 году писатель подписывает вместе с другими представителями черниговской интеллигенции приветствие финскому сейму, где есть, в частности, такие строки: «Наше сердце всегда было и будет с вами, потому что вы отстаиваете свои права и свободу. Мы твердо убеждены в том, что все народы в России последуют вашему благородному примеру для завоевания своих неотъемлемых прав, чтобы они могли, наконец, жить в мире и согласии» (интересно, что полный текст приветствия, не дошедший до нас, содержит, по данным жандармского управления Чернигова, еще и упоминание об «исторической судьбе Малороссии» и пожелания, чтобы «закон и правда победили в жизни всех народов»...).

Этот истинно интеллигентный, мягкий по натуре человек был борцом, готовым отстаивать свои убеждения. Михаил Коцюбинский сумел сочетать в своей жизни и в творчестве идеалы высокой красоты и социальной свободы. И именно поэтому он близок нам и сегодня.