Тридцатилетняя война по-украински

В середине 1870-х все повторилось. Михаилу Драгоманову, как мы уже знаем, пришлось эмигрировать. Чубинскому запретили проживать на Украине, и он вынужден был отправиться в Петербург, где в 1876—1879 гг. служил в Министерстве путей сообщения. В заключении оказался и совсем юный Борис Гринченко… Это следует знать нынешним украинцам: наш язык только потому и сохранился, что за него боролись украинские «будители» и что был многомиллионный, преимущественно сельский люд, для которого этот язык являлся родным, а значит — постоянно употребляемым. Языки, которыми не пользуются в повседневной жизни, умирают.

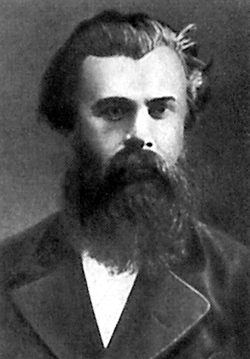

МИССИЯ ДРАГОМАНОВА

Период со времени появления Эмского указа до 1905 года, когда он прекратил свое действие, можно было бы назвать украинской «Тридцатилетней войной». Войной за право нации быть самой собой.

Уникальной в этой борьбе была роль Михаила Драгоманова, которого киевская «Громада» отправила за границу, чтобы он там наладил издательское дело, и одновременно — стал пропагандистом Украины в Европе. Драгоманов к такой миссии был подготовлен вполне хорошо. Он обладал блестящим талантом литератора и ученого, свободно владел несколькими иностранными языками, три года стажировался в европейских университетах; кроме того, имел призвание общественного деятеля и мыслителя, генератора политических идей. В киевской «Старой громаде» М. Драгоманов принадлежал к леворадикальному крылу (в противовес «умеренному» культурническому, пытавшемуся держаться в стороне от политики). По взглядам он был «социалистом западноевропейской школы, но не русским нигилистом», как сам уточнял. С «русскими нигилистами», без которых трудно представить себе зарождение большевизма, у Драгоманова имелись серьезные расхождения: он отвергал террор как метод политической борьбы, поскольку «умственную пропаганду» считал лучшим путем усовершенствования общества, чем «кровавые восстания». Не принимал и «националистическое самоослепление у русских революционеров», которое проявлялось в «централизаторских», имперских, по своей сути, настроениях.

Осенью 1876 г. Драгоманов поселился в Женеве, где и основал украинскую типографию, которая просуществует целых 43 (!) года. Приобрел он ее у последователей Михаила Бакунина, воспользовавшись материальной поддержкой своего единомышленника Сергея Подолинского, сына богатых родителей и также политического эмигранта. Среди драгомановских изданий — пять выпусков журнала «Громада», популярные брошюры политического содержания, сборники фольклорных материалов, художественные произведения («Стихотворения Т. Шевченко, запрещенные в России», его же поэма «Мария», роман Панаса Мирного и Ивана Билыка «Хіба ревуть воли, як ясла повні?», поэтический сборник П. Кулиша «Дзвін» и др.). Вся эта продукция нелегальным путем переправлялась в Россию.

В автобиографии М. Драгоманов так объяснял свои задачи: «План литературно-политической работы я себе поставил такой: 1) прежде всего дать как можно более материала для изучения Украины и ее народа, его культурных начинаний и стремлений к свободе и равенству; 2) как этим материалом, так и изложением западноевропейских либеральных и социально-демократических идей способствовать организации в украинских землях, в России и Австрии политических кружков, которые бы взялись за освобождение народа: культурное, политическое и социальное».

О том, как Драгоманов достигал поставленной цели, свидетельствует хотя бы такой красноречивый факт. В 1878 году в Париже проходил Международный литературный конгресс, на котором председательствовали Виктор Гюго и Иван Тургенев. Специально к этому событию Михаил Петрович подготовил и издал свою брошюру «Украинская литература, преследуемая русским правительством», чтобы распространить ее среди участников конгресса и добиться включения в резолюцию соответствующего — «защитного» — пункта. Отрывки из брошюры напечатали парижские газеты. Тургенев в своем выступлении поддержал протест Драгоманова, а сам текст брошюры был включен в протокол, размножен на немецком, итальянском, испанском, сербском языках и роздан участникам конгресса…

Вскоре после смерти выдающегося ученого (1895 г.) Иван Франко, который в молодости сам испытал влияние драгомановских идей, резюмировал: «Уся його діяльність була одною великою проповіддю невтомної праці для добра і піддвиження рідного народа»…

ЗАПРЕТАМ ВОПРЕКИ

Через несколько лет после появления Эмского указа (собственно, в 1882 г.) в г. Елисаветграде возникает украинский профессиональный театр под руководством Марка Кропивницкого. Факт этот абсолютно парадоксален по своей сути и нуждается в объяснениях. Как могло такое произойти? Законы в России никогда не выполнялись тщательно, это известно, — но здесь, кажется, несколько иной случай.

Налицо, во-первых, пример политики «кнута и пряника». В 1880—1881 гг. министром внутренних дел России был армянин по национальности, граф М. Лорис-Меликов, о котором публицист Николай Михайловский писал: «волчий рот и лисий хвост». Его политика заключалась «в ласковости, обходительности и доступности по отношению к местному населению наряду с неуклонным преследованием «крамолы». Под давлением многочисленных обращений в октябре 1881 г. министр разослал тайный циркуляр. Украинские спектакли и концерты отныне позволялись, но с ограничениями: вместе с украинской пьесой в тот же вечер должна была идти и русская с таким же количеством актов! Впрочем, на это требование местная власть довольно часто закрывала глаза. А в театрах его придерживались только формально: играли «для виду» одноактный русский водевиль, который, случалось, смотрел разве что одинокий охранник. Публика же приходила тогда, когда начинался украинский спектакль…

Необходимость в определенных уступках «местному населению» потому и возникала, что постоянно давала о себе знать мощная УКРАИНСКАЯ СТИХИЯ. Большое распространение получило любительское театральное движение. На украинские спектакли существовал социальный заказ — их ждал зритель. В январе-феврале 1882 г., например, труппа, созданная М. Кропивницким при участии М. Садовского, в течение нескольких недель показала в Киеве 17 украинских пьес! Среди них были «Наталка Полтавка», «Назар Стодоля», «Сватання на Гончарівці», «Шельменко- денщик» и др. А осенью та же труппа открывала сезон уже в Елисаветграде, уездном городе, который быстро получил репутацию «колыбели украинского театра». По приглашению М. Кропивницкого и М. Садовского туда поехала и артистка Мария Асадовская-Хлыстова, которую с тех пор вся Россия будет знать как Марию Заньковецкую.

Собственно, это еще один фактор, который обусловил парадоксальную ситуацию с украинским театром, которого, по словам искусствоведа С. Дурилина, «с 1876 до 1881 года… не существовало». Появились ЛИЧНОСТИ, — прежде всего Кропивницкий, братья Тобилевичи, Заньковецкая, — которые и сумели сделать невозможное…

Невозможное удавалось делать и М. Старицкому, О. Конисскому, Б. Гринченко. В обстоятельствах, когда действовали запреты, они умудрялись издавать книги и альманахи на украинском языке! Первым таким изданием на Надднепрянской Украине после Эмского указа был альманах «Луна» (Киев, 1881). Его появление — заслуга О. Конисского. А в 1883 г. появился еще один альманах — «Рада». И. Франко сравнил его с «первым весенним громом после долгих месяцев морозов, слякоти и упадка». Экземпляр этого редкого издания мне недавно подарил краевед из Новой Праги Федор Плотнир (это удивительный человек: в свои 82 года, получив остарбайтерские деньги, Федор Николаевич издал свою историю Новой Праги, материалы к которой собирал по крохам всю жизнь!).

Вот этот том. Страница «оглаву» (то есть — содержания) сообщает, что под обложкой альманаха помещены стихи Елены Пчилки, Б. Гринченко, Я. Щеголева, самого М. Старицкого, повесть И. Нечуя «Микола Джеря», рассказ Гната Карого (Ивана Тобилевича) «Новобранець», драма М. Старицкого «Не судилось». А еще — «Библиографический указатель новой украинской литературы (1798—1883 г.г.)» Михаила Комарова. Листать его — все равно что касаться исторической хроники, на страницах которой отражены драматические эпизоды Тридцатилетней войны по-украински…

ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ

Чрезвычайно важным в этой войне был фактор Галичины, которая в непростых обстоятельствах выполнила миссию «украинского Пьемонта». В конце ХIХ ст. она входила в состав Австро-Венгрии, которая еще в 1848 г. стала конституционной монархией. Украинцы здесь также терпели притеснения, однако императорская власть не додумалась запрещать их язык. Кроме того, галицкие украинцы (или как их тогда называли — русины) продемонстрировали свою неподатливость ассимиляции, и этим заметно отличались от украинцев-надднепрянцев, которым слишком долго вколачивали в голову, что они «тоже русские».

В 1890-е гг. Львов был признанным центром украинской культурной и политической жизни. Здесь издавались украинские журналы, действовали издательства, культурнические организации, украинские политические партии. С 1900 г. появились они (партии) и на Восточной Украине. Интересно, что именно тогда адвокат Николай Михновский издал свою «Самостійну Україну», обосновав в ней идею украинской государственности как актуальную политическую задачу.

Собственно, с конца 1890-х годов стремительно набирает силу тот процесс возрождения нации, который в 1917—1918 гг. увенчается провозглашением УНР и ЗУНР. Но дорога к этим важным событиям будет очень нелегкой. Она потребует колоссальных усилий всей нации и ее предводителей. Именно об этом писал в поэме «Моисей» (1905) И. Франко, напоминая своим произведением старую библейскую истину: дорогу осилит идущий…

В том же 1905 году, когда в России бушевала революция, царское правительство вынуждено было пойти на уступки украинству. Украинцы тогда еще не требовали государственности, зато они активно ставили вопрос о национальной школе, прессе, языке, книгопечатании. При этом приходилось преодолевать ожесточенное противодействие черносотенцев различных мастей. В итоге, власть создает специальную комиссию, которая должна была ответить на вопрос: а что же это за язык такой — украинский? И язык ли это? А может, просто диалект?

«Нет, не диалект, а полноценный язык» , — ответила комиссия, в состав которой входили такие уважаемые академики, как Федор Корш и Александр Шахматов. Благодаря научному авторитету этих ученых и стало возможным появление известного мемориала Российской Академии наук «Об отмене стеснений печатного малорусского слова» (1905). По существу, речь шла о дезавуировании Эмского указа…

Тридцатилетняя война закончилась? Вроде бы да; однако пройдет совсем немного времени — и российское самодержавие объявит очередной крестовый поход на украинство…

Выпуск газеты №:

№156, (2002)Section

Украина Incognita