Загадка азбуки Кирилла и Мефодия: кириллица или глаголица?

Появление славянской письменности принято связывать с именами известных монахов-просветителей Кирилла и Мефодия

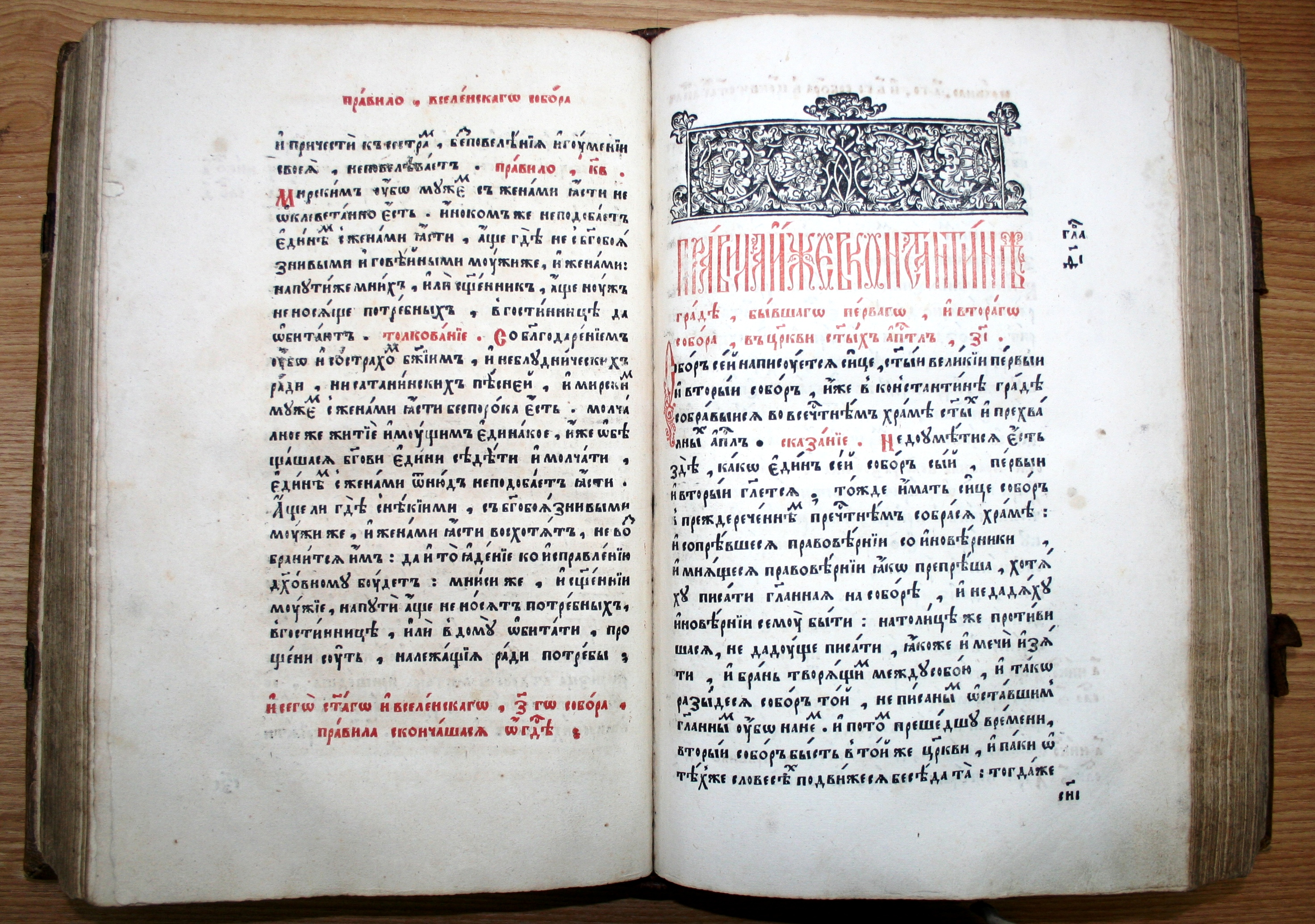

Появление славянской письменности принято связывать с именами известных монахов-просветителей Кирилла и Мефодия. Культ этих подвижников восходит к церковной традиции, зародившейся еще в средневековье. Их заслуги подробно описывают не только жития святых, но и, скажем, «Повесть временных лет» — начальная летопись, созданная в Киевской Руси и написанная алфавитом, которым, в общем и целом, мы пользуемся до сих пор. В нынешнем году, если верить житийным сведениям, славянской письменности от Кирилла и Мефодия исполняется 1150 лет. Между тем, как часто бывает с историческими событиями и деяниями великих людей, в жизнеописаниях самих просветителей не обошлось без мифологии. Вопреки сложившемуся мнению о том, что мы пользуемся их главным изобретением — славянской азбукой под названием «кириллица», историки и филологи до сих пор не могут дать однозначный ответ на вопрос о том, кто является ее настоящим создателем. Большинство ученых склоняется к тому, что Кирилл и Мефодий разработали совсем другой алфавит — так называемую глаголицу, написание букв в которой принципиально отличается от кириллицы. Причем настолько, что никто из ныне живущих славян, кроме узких специалистов, не сможет прочитать на ней практически ни слова. Впрочем, и сама деятельность Кирилла и Мефодия, а также история появления славянского алфавита таит в себе немало загадок, ключ к которым не найден до сих пор.

Происхождение и жизненный путь братьев-просветителей объясняют многое, но далеко не все. Из жизнеописаний святых нам известно, что будущие создатели славянской письменности родились в македонском городе Фессалоники на берегу Эгейского моря. Их отец, византийский грек, занимал пост помощника при местном стратиге. Существует мнение, что мать Кирилла и Мефодия была славянкой и они с детства знали местный славянский диалект так же хорошо, как и греческий язык. Кроме того, будущие просветители из знатной семьи смогли получить прекрасное воспитание и образование. Старший из семи братьев — Михаил, в монашестве Мефодий (815—885), начинал свою карьеру военным. Самым младшим в семье был Константин (827—869), который с ранних лет обнаружил недюжинные способности и склонность к наукам. Имя Кирилл он получил при пострижении в монашество уже перед самой смертью. Обучаясь в школе, Константин читал труды одного из самых глубокомысленных отцов церкви — Григория Богослова. Необыкновенные способности мальчика произвели большое впечатление на великого логофета — начальника канцелярии и казначея византийского патриарха, евнуха Феоктиста. Благодаря его покровительству Константин был взят ко двору, где учился вместе с сыном императора Михаила. У знаменитого ученого Фотия — будущего патриарха — Константин постигал античную литературу, философию, риторику, математику, астрономию и музыку. Он с успехом участвовал в богословских диспутах, а позднее выполнял дипломатические поручения в Сирии и Хазарии, где довольно быстро постигал местные языки и письмо. Молодого человека ожидала блестящая карьера при императорском дворе, богатство и женитьба. Однако, после убийства покровителя, Константин предпочел поселиться в монастыре в качестве послушника. Позднее монашеский постриг принял его старший брат — отставной военный. Как великолепному проповеднику и защитнику православия Константину нередко поручали миссионерскую работу. Считается, что он принимал участие в крещении Болгарии и уже тогда задумался над созданием славянской азбуки. Во всяком случае в 862 году Константин вместе с братом отправился в Моравию, ставшую яблоком раздора не только между славянскими и немецкими феодалами, но и Папой Римским и Патриархом Константинопольским. Непосредственным поводом было обращение моравского князя Ростислава к византийскому императору: «Земля наша крещена, но нет у нас учителей, которые могли бы объяснить нам веру на нашем родном языке». Император Михаил отрядил двух братьев-монахов, которые не ограничились устной проповедью, а начали внедрять славянскую письменность и переводить церковные книги. Православные источники относят это событие к 863 году по александрийскому летоисчислению. Активная просветительская деятельность на землях западных славян — в Моравии и Паннонии — вызвала гнев германских феодалов и церковников. В те времена считалось, что хвала Богу может воздаваться только на трех языках, на которых была сделана надпись на Кресте Господнем: еврейском, греческом и латинском. Братья неоднократно ездили в Рим, чтобы заручиться поддержкой Папы, причм не без успеха. Во время одной из таких поездок, в 869 году, Константин тяжело заболел и вскоре скончался. Перед смертью он завещал Мефодию: «Мы с тобой как два вола: от тяжелой ноши один упал, другой должен продолжать свой путь». Старший брат пережил младшего почти на полтора десятилетия. Он упорно занимался миссионерством и распространением славянской письменности вплоть до своей кончины, несмотря на преследования. Известно, что Мефодий оказался заточенным в одном из швабских монастырей. Потребовалось вмешательство Папы, чтобы его освободили и восстановили в правах архиепископа, хотя и в Ватикане считали, что на славянском языке лучше вести только проповедь. Уже после смерти Мефодия его противникам удалось окончательно добиться запрета славянской письменности в Моравии. Многие последователи братьев-просветителей были казнены, оказались в тюрьме или бежали в Болгарию и Хорватию, где продолжили подвижническую деятельность. Эти события в дальнейшем породили вопрос о том, какой же алфавит создали Кирилл и Мефодий. Ведь в западных славянских землях, где они вели просветительство, позднее вместе с католичеством укоренился латинский алфавит. Тем не менее, довольно долго сохранялось письмо, получившее название «глаголица». В здешних монастырях ею изредка пользовались до позднего средневековья. Поэтому большинство исследователей считает, что именно этот алфавит и был создан братьями-монахами. Самой большой головоломкой для лингвистов остается начертание букв в глаголице. Дело в том, что древние алфавиты, в том числе наиболее распространенные (греческий и латинский), как правило, создавались по образу и подобию ранее существовавших. Новые азбуки просто приспосабливали к фонетической системе языка, принимающего чужое письмо: некоторые буквы видоизменялись и добавлялись, но неизменным оставался основной «фонд». Например, совершенно очевидно, что латиница появилась из греческого алфавита, а тот, в свою очередь, — из финикийского письма — первого звукового письма в мире. Подобную «родословную» ученые пытались вывести и для глаголицы, однако тщетно. Ее истоки искали в коптском, готском, армянском, грузинском и древнееврейском письме, откуда, вероятней всего, была позаимствована буква «Ш», перекочевавшая затем и в кириллицу. Очертания некоторых букв действительно совпадали с написанием в этих алфавитах, но однозначно доказать происхождение глаголицы из другого алфавита так и не удалось. Существует более 30 версий относительно происхождения этой загадочной письменности. Возможно, ближе всего к решению проблемы подобрались ученые, которые находили сходство глаголицы с греческой скорописью, бытовавшей во времена Кирилла и Мефодия. Однако и здесь нет исчерпывающего ответа. Были даже попытки вывести глаголицу из рунических знаков, которыми якобы пользовались древние славяне. Позднее исследования убедительно доказали, что это не славянские «иероглифы», а обычные клейма, которыми метили ремесленные изделия, и к тому же отнюдь не славянского происхождения. Разумеется, нельзя исключить того, что славяне, в том числе и на Руси, действительно использовали для записи информации некие «черты и резы», однако убедительных примеров этому пока не обнаружено, если не считать недостоверных и парадоксальных сведений.

Выпуск газеты №:

№3, (2013)Section

Украина Incognita