О расширении границ

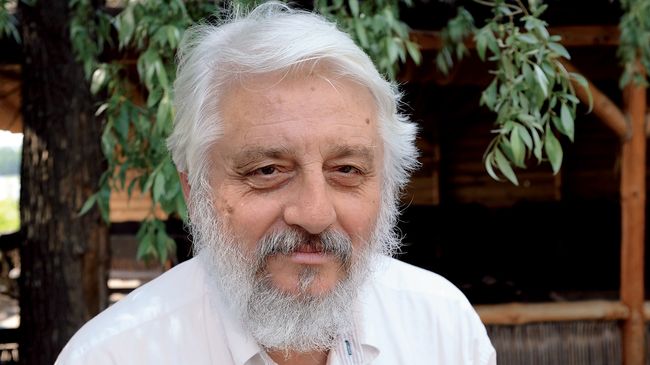

Борис ХЕРСОНСКИЙ: «Подвергай сомнению — этот философский принцип никогда не был так актуален, как сегодня!»

Известнейший русскоязычный поэт Украины, успешный психиатр, Борис Херсонский в последнее время оказался в центре внимания также как яркий представитель «проукраинской» общественности города Одессы. Общественно-политическая тема стала одной из главных в его недавней книге «Открытый дневник», о которой ранее писал «День». Она была представлена на львовском Форуме издателей, туда же он привез и новый сборник стихов. В общем-то, таким и вышел разговор с поэтом — и литературным, и в какой-то мере политическим.

— Борис Григорьевич, новая книга, с который вы приехали на нынешний Форум издателей во Львове — «Kosmosnash». Расскажите, пожалуйста, о ней и почему у нее такое название.

— Эта книга состоит из стихов, написанных в последние два-три года. В принципе, это достаточно типичная для меня книга — в ней несколько циклов стихотворений, тематически и эмоционально связанных между собой. Название? Я прекрасно помню, какой взрыв народного ликования был в апреле 1961 года, когда в космос полетел Гагарин. Именно тогда и прозвучало — Космос наш! Наш, советский! Песни о космонавтах — одна за другой. И на Марсе будут яблони цвести (это при марсианском-то климате!), и до самого Солнца долетайте (и не сгорите!), и давайте-ка, ребята, закурим перед стартом (это космонавты-то курят!). И даже якобы народная: зеленей скорее, травка, эх, завлеку я космонавта! Было и личное переживание — стою на площади Потемкинцев перед своей первой учительницей, которая говорит: «Человек вылетает в космос, а ты — из школы». Эта фраза потом стала строчкой стихотворения. Из школы я, впрочем, так и не вылетел...

Так вот, аннексия Крыма вызвала у граждан России такую же вспышку восторга, как полет Гагарина и сходный лозунг — «крымнаш!» (украден нами, но наш ведь!). Вот эта приватизация Крыма, как когда-то «приватизация космоса», столь же абсурдная, этот дикий восторг толпы — он и натолкнул меня на то, чтобы написать цикл стихотворений, давший название книге.

— Немного более ранняя ваша книга — «Открытый дневник». О ней «День» уже писал. Очевидно, что одной из ее целей было сохранить тексты и атмосферу вашего интернет-дневника в социальной сети Facebook. Насколько это удалось? Насколько вообще, по-вашему, продолжительны и сохранимы те коммуникативные и культурные явления, которые возникают сегодня в чрезвычайно нестабильной интернет-среде?

— Это и есть мой дневник в «Фейсбуке» за 2014 год. Конечно, сокращенный, в основном за счет уменьшения количества поэтических текстов и абсурдистской эпопеи о том, как я сошел с ума от любви к одесской интеллигенции. Этот «эпос» сейчас публикуется в литературном журнале «Этажи». Я ничего не утаил в этой книге — ни моих сомнений, ни размышлений, ни внутреннего перелома, который произошел у меня начиная с февраля 2014 года. Здесь и отчаяние, и осознание себя в первую очередь гражданином Украины, а все остальное отошло на задний план. Все это проявлялось по-разному в стихах и в эссеистике, в письмах друзьям, которые я также публиковал в «Фейсбуке». В этом отношении книга мне кажется удачной. А вот утверждать, что все, написанное в ней, — на одном уровне — не стану. Тут и черновики, и недооформленные мысли. Но также есть и зрелые стихи, и достаточно трезвый, порой беспощадный анализ событий. И — прогнозирование того, что происходит сейчас. Я всегда высоко ценил Интернет как средство коммуникации, как способ донести свои мысли до читателя, как возможность общаться с друзьями, которые разбросаны сейчас по всему свету. Первые предложения опубликовать подборки или книгу рождались из этих интернет-контактов, в начале совершенно спонтанных. У меня не было и нет никакой «политики» при ведении «Живого журнала», а в последние годы — «Фейсбука», кроме принципа откровенности и открытости. Первая книга, родившаяся из записей в «Живом журнале» — «Кладезь безумия» — мои заметки о психиатрической практике, — была опубликована в Киеве в 2012 году.

— Повлияла ли нынешняя «информационная революция» на литературу, в частности поэзию? На этот счет есть разные мнения...

— Повлияла, конечно. Прежде всего, как ни удивительно, речь идет о технической стороне написания и редактирования текста. Никто из нас, наверное, не вернулся бы к печатной машинке. Мы забываем, когда писали что-то от руки. Редактирование и композиция текста также облегчены до предела. Использование цитат... Да и не только. Но ведь таким образом мы убиваем саму идею «черновика». Писатель Битов одно время выступал с программой чтения черновиков Пушкина от первого варианта до готового стихотворения. Чтение сопровождалось авангардными джазовыми композициями. Так вот, при нынешних формах написания текста такой анализ и такие чтения просто невозможны — мы имеем дело сразу с чистовиком, который, впрочем, часто остается черновиком. Еще проблематичнее — публикация текстов в сети, минуя редактора и корректора. Тут прекрасный поэт и графоман находятся в одинаковом положении. Все фильтры сняты. И это очень печально.

— Самое время вспомнить о вашей «гражданской» профессии. Вы — известный, реализованный психиатр. Какие бы вы посоветовали элементарные подходы к «информационной гигиене» в условиях бешеных потоков информации, да еще и в условиях войны?

— Универсальных рецептов нет. Но главное — не проводить весь день у телевизора или в соцсетях. Подвергай сомнению — никогда этот философский принцип не был так актуален, как сегодня. Столько дезинформации, иногда доходящей до уровня примитивного розыгрыша, жесткий троллинг — поток оскорблений, когда такое было видано? Даже журналистика советских времен, достаточно чудовищная, не опускалась до такого уровня! А люди погружаются в это без всякой критики, откликаются на заведомо провокационные материалы... Все это не способствует психологическому равновесию.

— Вы — во всяком случае, в украинских кругах любителей литературы и литераторов — очень однозначно ассоциируетесь с Одессой. И вместе с тем, через весь «Открытый дневник» проходит тема ваших непростых отношений с этим городом...

— Это достаточно болезненная тема, но постараюсь говорить откровенно. Это, конечно, субъективный взгляд. Одесса традиционно больше ценит отношения, чем качество текста. Испортить отношения в Одессе — все равно, что написать антисоветские тексты в СССР — ничего хорошего. Чтобы адаптироваться в Одессе, нужны качества, которых у меня никогда не было. Нужно, что называется, «вписаться в контекст». Я испортил отношения и не вписался. Моя литературная судьба сложилась вне Одессы и, более того, вопреки Одессе. В последнее время у меня появилась небольшая аудитория в городе, в котором я живу, — и с меня довольно.

— Немного напоминает то, что говорит об Одессе Кира Муратова... Вам приходилось жить во многих городах — от Черновцов до Овидиополя. Можно ли как-то «расписать по ролям», что каждый из ваших городов для вас значит, каковы их образы?

— Пожалуй, Одессе явно принадлежит первое место. Многие мои стихи не только написаны в Одессе, но и содержат одесскую топонимику, одесские городские пейзажи, одесские истории и даже анекдоты. Правда, мои одесские стихи далеки от традиционного романтически-нарциссического взгляда на город, в них почти нет «стилизаций» «за Одессу». Вспоминая детство, я все чаще обращаюсь к образам Черновцов и Львова, где я часто и подолгу бывал. Далее следует Нью-Йорк, где живут многие мои друзья и близкие. А в последние годы — Киев, Рим, маленькие немецкие города с их величественными соборами и домиками, напоминающими декорации. Каждый из этих городов наполнен трагедиями, и я это остро чувствую. Вообще-то история для меня важнее, чем география.

— Наблюдая за вашим творчеством со стороны, я чувствую, что в последнее время происходит некий процесс углубления вашей интеграции с украинским культурным, и не только культурным, пространством. Как вы это ощущаете? Что вдохновляет русскоязычного поэта экспериментировать с украинским языком, углубляться в украинский контекст? Нравятся ли вам результаты? Изменилось ли ваше восприятие, понимание украинской культуры?

— Изменилось не так уж много. Украинская тематика была и в очень ранних моих стихотворениях, в некоторых я сознательно вводил украинизмы. Меня всегда привлекал украинский фольклор, и не только песенный. Я неплохо знал украинскую классику, а в последние годы живо интересуюсь очень динамично развивающейся украинской литературой, немалую роль здесь сыграло знакомство и дружба с прекрасными украинскими поэтами разных поколений. Скорее всего, мое отношение к украинской культуре определили — мой учитель украинской литературы (его звали Владимир Ильич!), познакомивший меня с ранними стихами Павла Тычины и рассказавший мне о трагедии поэта, а также Борис Нечерда, в студии которого я занимался несколько лет. Понятно, что Одесса всегда была преимущественно русскоязычным городом. Но я старался читать книги на украинском языке, в том числе и переводные, например «Римские элегии». Давно перевожу с украинского — Сергея Жадана, Марианну Кияновскую, Васыля Махно... Кстати, первыми моими переводами с украинского были переводы ранних стихов Павла Тычины — «Панихидные песнопения». Их можно прочесть на моей страничке на сайте «Век перевода». Совсем другое дело — мои собственные тексты на украинском языке — переводы собственных стихов и оригинальные тексты. Это некий эстетический протест против происходящего сегодня. Ни в коем случае — не приспособление к меняющейся обстановке. Я вообще по натуре оппозиционер. Доволен ли я результатами? Я четко осознаю, что стихией моей остается русский язык. Не знаю, смогу ли я так же свободно писать на украинском. В конце концов, мне уже не двадцать и даже не пятьдесят лет... Но расширение границ, новые смысловые пласты — это именно то, что нужно поэту.

— А можете больше рассказать о вашем переводческом опыте?

-Об этом можно говорить очень долго. Правильнее всего было бы сказать — я перевожу те стихи, которые сразу западают мне в душу. И еще — я перевожу те стихи, которые близки моей собственной поэтике. И последнее — если перевод, что называется, «не идет», я оставляю работу над этим текстом, не «вымучиваю его». То есть как переводчик я не универсален. Я охотно перевожу Жадана и Кияновскую. Но, скорее всего, не справился бы с переводом целой поэтической книжки. Перевод — это всегда обогащение, расширение поэтического языка, если делается он не для заработка. Думаю, что мой поэтический язык немыслим без опыта перевода библейских текстов. При переводе стараюсь сохранить все особенности подлинника — ритм и рифму, но смысл — прежде всего.

— Кстати, в связи с темой языка и в связи с известной дискуссией: к какой литературе вы себя относите — русской, украинской, какой-то другой вариант?

— Сейчас я бы сформулировал это так — я русскоязычный поэт Украины. У моей поэзии было двойное гражданство. Сейчас такая раздвоенность невозможна.

— Ваша «проукраинская» (хотя мне не очень нравится такое определение, но оно сейчас самое понятное) гражданская позиция общеизвестна. Насколько я знаю, из-за нее вы поссорились с некоторыми друзьями и коллегами в России. Что чувствует поэт, пишущий по-русски и протестующий против агрессии «русского мира»?

— Я ощущаю уверенность в том, что поступаю верно, справедливо. И это важнее, чем язык. Я не чувствую сейчас противоречий между этикой и эстетикой. Это не означает, что я не вижу промахов и просчетов в своей стране, что отказываюсь от русского языка и культуры. Я остаюсь самим собой. Иная позиция для меня была бы просто немыслима. Важнейшая деталь — опыт жизни в СССР привил мне непреодолимое отвращение ко лжи, государственной лжи, оголтелой пропаганде. Никакого сочувствия российская позиция у меня органически не могла вызвать. Мои лучшие друзья в России остаются моими друзьями. А враги... Ну, мне кажется, сейчас они не имеют ко мне особого отношения, мы — на разных полях.

— Самая известная ваша книга — «Семейный архив». Своеобразный стихотворный аналог фотоальбома с текстовыми изображениями разных членов одной еврейской семьи на протяжении ХХ века, вашей семьи. Почему сегодняшняя литература, в разных странах и разных культурах, все более тяготеет к воспоминаниям, к частной истории?

— Жанр семейного романа не вчера родился. Воспоминания — тоже весьма почтенный жанр. Жанр биографии восходит к античности. Так что никакого принципиального сдвига я здесь не вижу. Но, может быть, мы стали больше доверять индивидуальному опыту, не прячемся за масками вымышленных героев, смело комбинируем реальность и вымысел в своих книгах. Кстати, «Семейный архив» — это не документальная книга, хотя в ней немало реальных историй.

— Интересно, мне кажется или нет, что, по сравнению, например, с тем же «Семейным архивом», теперь в ваших стихах большую роль стала играть фонетика?

— Нет, это не так. Просто мои стихи очень разные, и ранние мои стихи даже более фонетичны, чем нынешние. Я могу написать верлибр, могу написать стихотворение дольником — чаще всего, но сохраняю приверженность и классической ритмике. Мне кажется, что тема подсказывает способ выражения. Так, «Семейный архив» просто не мог быть написан регулярным стихом, это было бы художественным провалом. Но другие мои стихи не могли бы существовать без рифмы и ритма, довольно часто — блюзового. Такие стихи часто отождествляют с рэпом. Это — чепуха. Но, в принципе, музыка в стихотворении для меня очень важна. Я завзятый филофонист. Музыка — тот наркотик, на котором я сижу плотно.

— Любовь к «стихам-воспоминаниям» у вас еще явно не исчерпалась, не так ли?

— Я думаю, что опыт детских и юношеских лет будет присутствовать в моих стихах постоянно. Но это скорее сюрреализм, чем реализм, скорее сновидения, чем опыт реальности. Времена наслаиваются друг на друга, герои одной эпохи смело вторгаются в иную и приживаются там. Мне часто говорят, что переводы моих стихов трудны прежде всего тем, что они слишком глубоко погружены в контекст нашей истории и литературы. Невозможно передать в иной культуре аллюзии, скрытые цитаты, исторические события, которые за рубежом неизвестны, и, грубо говоря, до этих событий там никому нет дела. Тем не менее меня переводят довольно много.

— Еще один активный сейчас «жанр» — тексты с политическим, публицистическим аспектом. Органично ли вы в них себя чувствуете, или это вынужденная реакция «не могу молчать»?

— Политика — часть реальности. Никакой башни из слоновой кости, в которой могли бы отсидеться поэты, не существует. И это хорошо — сколько слонов потребовалось бы убить для строительства этого нелепого сооружения. Кстати, башня из слоновой кости — метафора из католической литании Богородицы. А внутри Богородицы может находиться только Христос. Мы — не боги. Я чаще выражаю свои мысли по поводу политики в прозе. Стихи, на которые повлияли политические события, у меня — это просто стихи. Без призывов и без излишней патетики. У меня сложное отношение к тем, кто делает вид, что, кроме скрипа калитки и осеннего листопада, помимо радостей и горестей любви, ничего не происходит в мире. Это — частичная слепота, выпадение части поля зрения. Дефект.

— В вашей поэзии всегда очень широкое поле аллюзий, произведений, к которым вы апеллируете. А каков сейчас ваш условный канон? Что с удовольствием читаете?

— Всегда читаю и перечитываю любимые стихи. Слежу за журнальными публикациями на русском и украинском, иногда — на английском языке. Читаю философскую и религиозную литературу. Сейчас пробираюсь сквозь «Мифологики» Леви-Стросса. Профессиональная литература также всегда оставалась в поле моего зрения.

— Между прочим, на вашей страничке в «Фейсбуке» регулярно появляются изображения, связанные с чтением, с подписью «Не оставляйте чтения!» Думаете, риск того, что люди оставят это занятие, действительно серьезный?

— Конечно, такой риск есть. То есть люди продолжают получать информацию, но пользуются иными источниками. Книге, увы, пришлось потесниться. Я редко видел книгу в руках у своих студентов. На мои вопросы, начинающиеся словами — а вы читали.... студенты просто опускают глаза. И я перестал задавать эти вопросы. А в этом году просто решил уйти из университета, которому отдал около двадцати лет жизни. Это не значит, что нет читающей молодежи. Есть блестящие, эрудированные молодые люди, знающие несколько языков. Но статистически — тенденции неблагоприятные. Это отмечают во всем мире.

— Борис Григорьевич, по вашим субъективным ощущениям, куда и как движется, развивается современная поэзия?

— Она движется в разных направлениях. И чаще всего — от читателя.

Выпуск газеты №:

№179, (2015)Section

Украинцы - читайте!