Как традиции бойчукизма воплотились в керамике и книжной графике

Василий СЕДЛЯР родился 12 апреля 1899 года в селе Жоржовка (Хрыстивка) на Полтавщине. Позже семья переехала в городок Любеч на Черниговщине. Любовь к искусству привела юношу в Киевское художественное училище, в котором он учился на протяжении бурных 1916 — 1919 годов. А с февраля 1919 г. был зачислен в мастерскую профессора М. Бойчука в УАХ. На первом же году обучения Седляр принял участие в росписях Луцких казарм в Киеве. Темами росписей, выполненных клеевыми красками, были «мотивы труда и быта рабочих и селян», в которых художники использовали художественные приемы, свойственные для украинской барочной живописи, часто наследуя композиции народных картин и икон ХVІІ — ХVІІІ веков. Художник принимал участие и в экспериментальных росписях на стенах аудиторий Института пластичных искусств. «Был молод, дерзок, хваток... а рисовал легко и быстро», — так характеризовала Василя соученица по мастерской Оксана Павленко. Еще в студенческие годы он был рекомендован на преподавательскую работу. «С января 1921 года был назначен советом Академии инструктором художественных показательных курсов для рабочих, взрослых и детей», — писал Василь Седляр в автобиографии, датированной 1923 годом.

По завершении учебы в период с 1923 по 1930 год был назначен директором Межигорского керамического техникума, где преподавали друзья-бойчукисты Оксана Павленко и Иван Падалка. Здесь они и далее развивают традиции школы монументальной живописи, выполняя фресковые росписи на стенах корпуса техникума. Однако, в отличие от других художников-бойчукистов, занимавшихся монументальной и станковой живописью, станковой и книжной графикой, Василь Седляр сосредоточился на искусстве керамики, «воплощая принципы бойчукизма в подготовке студентов-керамистов». Изделия межигорцев — «агитационный фарфор» — демонстрировались на европейских выставках, где было отмечено, что «техника декорирования на современном уровне западного искусства, имея... местные особенности».

«Судьба подарила В. Седляру творческую командировку за границу». При содействии тогдашнего ректора КХИ Ивана Вроны осенью 1926 — весной 1927 года художник вместе с товарищами — М. Бойчуком и И. Падалкой — смог осмотреть музеи и художественные галереи Германии, Франции, Италии, Австрии, «просиживая днями в Лувре и других мировых музеях». Впечатления от этой поездки вылились в серию рисунков «Европа», которые с успехом экспонировались на выставке АРМУ в Киеве в 1928 г. и выставке украинской гравюры и рисунка в Москве в 1929 году. Правда, это не всем пришлось по вкусу, и в украинской периодике появилась первая клевета в адрес В. Седляра с замечаниями в «офранцуживании». Вероятно, уже тогда партийному руководству хотелось собрать «инакомыслящих» художников в одной ячейке, вот и вернули в 1930 году В. Седляра из Межигорья обратно в Киев на преподавательскую работу в КХИ.

В 1931 году вышел из печати «Кобзарь» Т. Шевченко, полностью проиллюстрированный В. Седляром. В этих черно-белых рисунках художник сохраняет плоскость листа, как в монументальных росписях бойчукисты оберегали плоскость стены. Динамизм композиционного решения и экспрессивная заостренность образов при пространственной ограниченности страницы придают проиллюстрированной книге особое эмоциональное звучание.

Однако художник предполагал, что его труд получит не только одобрительные отзывы: «Кобзаря» моего здесь в Харькове принимают очень по-разному — одни восторженно..., а другие — категорически враждебно...» Тогда же художник вместе с издательством решили подготовить еще одно издание, но уже с цветными иллюстрациями: «Эти «Кобзари» должны пойти за границу».

Однако после самоубийства Мыколы Скрыпныка украинское правительство возглавил Павел Постышев — начались циничные и жестокие погромы украинской культуры. Переизданная в 1933 году десятитысячным тиражом, книга тогда же была запрещена и уничтожена еще в типографии. Издателей крамольного «Кобзаря» «критики в штатском» репрессировали — редактора издания Александра Герра (псевдоним искусствоведа Владимира Вайсблата) и составителя текстов Михаила Новицкого присудили к разным срокам заключения, а автора предисловия Андрея Ричицкого (псевдоним литературоведа Анатолия Писоцкого) и автора франкоязычного послесловия Ивана Миронца органы НКВД казнили. Репрессировали и «Кобзарь» 1931 года — цензоры изъяли его из библиотек и книжных магазинов, уничтожали при обысках и арестах. Так «Кобзарь» 1931 — 1933 годов с иллюстрациями В. Седляра стал опасным раритетом. (С тех пор три поколения украинцев даже не догадывались о существовании этого раритетного издания — в двухтомном «Шевченковском словаре», вышедшем в Киеве в 1976 году, о нем не упомянуто ни словом.)

Политическая кампания «по выявлению врагов народа» привела к тому, что художник, не выдерживая идеологического давления, начал изменять свой стиль, усиливая в нем черты станковизма и образности соцреализма. Но это не спасло художника от расправы. Арестованный в Харьковском доме писателей «Слово» в один день с М. Бойчуком 26 ноября 1936 года по обвинению «в участии в национал-фашистской организации», Василь Седляр очутился в тюрьме НКВД.

Иван ПАДАЛКА родился 27 октября 1894 года в селе Жорноклевы на Черкасщине. Тринадцатилетним парнем он вступает в Нехайковское двухклассное училище. Проявив способности к рисованию, был в 1910 году рекомендован помещиком-меценатом Лысаневычем на учебу в Художественно-промышленную школу им. Н. Гоголя в Миргороде, из которой был отчислен «за революционную деятельность». К осени 1913 года переезжает в Киев, где продолжает художественное образование в художественном училище, отличавшемся своими «академическими принципами», у профессора И. Селезнева. Как вспоминала Оксана Павленко: «В художественной школе я подружилась с Иваном Падалкой. Он был старше меня на курс и очень помогал мне... Иван тоже был красивым: длинные золотые волосы, а за ушами — голубой сон, цветок такой. И на сандалиях — тоже голубой сон. В таком виде он прохаживался по улицам, возмущая киевских обывателей».

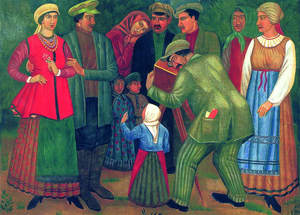

Закончив училище, в декабре 1917 года Иван Падалка поступает во вновь созданную Академию художеств, став одним из первых и наиболее преданных учеников профессора М. Бойчука. Блестящая эрудиция Учителя, владение старыми, забытыми техниками темперной живописи, умение всесторонне анализировать и раскрывать «секреты» шедевров мастеров разных стран и разных эпох — все это импонировало ученикам мастерской «иконы и фрески», а впоследствии «монументального искусства». Падалка принимает участие в росписях Луцких казарм в Киеве в 1919 году, где создает композицию возвращения селянской семьи с косовицы. Пронизанное тонким лирическим чувством, произведение отличалось выдержанностью пропорций, знанием анатомии и законов композиции.

В октябре 1922 года И. Падалка в числе первого и единственного выпуска УАХ получил диплом художника и был направлен в Миргородский, а затем — Межигорский керамический техникум, где уже работали товарищи-бойчукисты. Здесь художник создает ряд произведений агитационного фарфора — «Я — пролетарий Мамай...» (1925), выделявшихся высокой графической культурой.

В январе 1925 года по распоряжению наркома просвещения Иван Падалка переходит на преподавательскую работу в Харьковский художественный техникум. Именно здесь будут воплощаться принципы бойчукизма в подготовке мастеров станковой и книжной графики. Став членом АРМУ в 1925 году, он принимает участие во Всеукраинской выставке АРМУ и Всеукраинской юбилейной выставке (1927 — 1928), где художественная критика выделила графические листы художника — «Несут товарища», «Яблочко», «Партизаны», «Махновцы» (1927). Успех на выставках привел к тому, что началось признание И.Падалки как яркой творческой личности. Впрочем, оно длилось недолго.

В конце 1933 года состоялся пленум ОРГБЮРО Союза художников и скульпторов УССР, на котором сокрушительной критике подвергся М.Бойчук и его «школа» и который приравнял творческий метод бойчукизма к формализму и национализму.

Именно в это время в Харькове в нововыстроенном по проекту архитектора В.Пушкарева Червонозаводском театре (1933 —1935) начинаются грандиозные работы по монументально-декоративном оформлении здания. Ученики профессора М.Бойчука, признанные мастера монументальных росписей В.Седляр, И.Падалка, О.Павленко, К.Гвоздик, М.Юнак и другие активно участвовали в этих работах. В процессе работы над эскизами фресок Падалке пришлось переехать в Киев — партийное руководство решило пополнить профессорский состав КХИ преподавателями из Харькова и Одессы. Этот переезд негативно повлиял на творчество художника — мешали ярлыки «бойчукизма» и «формализма», которые в то время в Киеве отождествлялись с «национализмом» и рассматривались как «самое большое зло, тормозящее развитие украинского советского искусства». Не помогли и «политические уступки» в композициях росписей Червонозаводского театра. Позже все фрески «были счищены карборундом».

Иван Падалка как «активный участник националистической фашистской и террористической организации, ставившей задачу отторжения Украины от СССР и реставрации капитализма», был арестован первым из художников-бойчукистов — в сентябре 1936 года.

Выпуск газеты №:

№204, (2012)Section

В конце «Дня»