Последняя из когорты «бойчукистов»

К 120-летию со дня рождения художницы Оксаны Павленко

«Молвите — жизнь моя — и сдержите слезы...» — такими словами начинаются воспоминания последней из уцелевших художников-бойчукистов Оксаны Павленко, опубликованные в ежегоднике «Наука и культура» в 1987 году.

Родилась будущая художница 12 февраля 1895 года в селе Валява на Черкасчине в крестьянской семье Трофима Павленко, который работал «счетчиком» при барской экономии в селе Свинарка и мог себе позволить дать детям кое-какое образование. И повезли одиннадцатилетнюю Оксану в только что созданную гимназию для девушек в Черкассах.

По окончании гимназии молодая провинциалка в 1914 году поступает в Киевское художественное училище, где сразу же подружилась с А. Петрицким, К. Елевой и И. Падалкой. В декабре 1917 года О. Павленко зачисляют в Академию Искусств. Здесь, по рекомендации Т. Бойчука и И. Падалки, она была «зачислена» в класс профессора М. Бойчука. Вот как вспоминает об этом сама художница: «Встречает меня Иван Падалка и говорит: «Зачем ты у этого Кричевского сидишь, которого нет? Ты иди к Бойчуку!..» — Пришла я к Бойчуку, а он меня брать не хочет: «Не буду я учить девушек! Они повыходят замуж, вот и вся их учеба...» — Но взял все-таки».

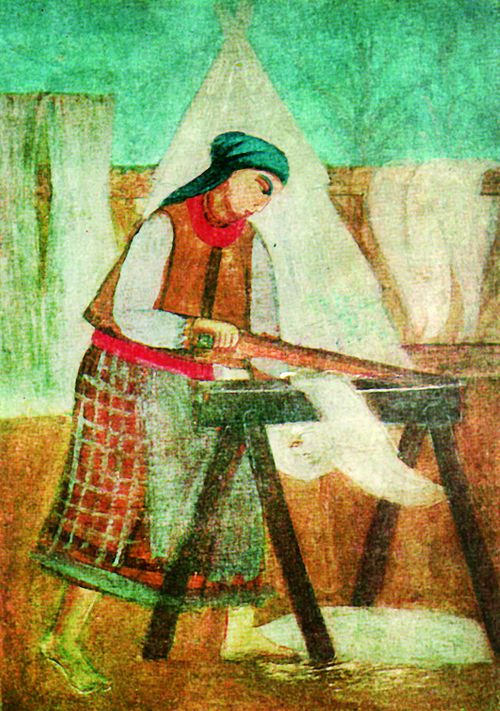

«ЖІНКА ТІПАЄ КОНОПЛІ». 1920 р.

Природные способности и приобретенные в училище навыки обусловили то, что уже на первом году обучения студентка Павленко, вместе с И. Падалкой и В. Седляром, была приглашена М. Бойчуком для участия в росписях Луцких казарм в Киеве (1919), принимала участие в экспериментальных росписях на стенах аудиторий Института пластических искусств (варварски уничтожены в 1934 году после реорганизации института).

После завершения учебы на протяжении 1922—1927 гг. О. Павленко преподавала в Межигорском керамическом техникуме, директором которого был В. Седляр. В станковых темперных работах тех лет — «Лепят пирожки» (1918), «Девушка из Деренковцов» (1920), «Петривчанская мадонна» (1922), «Девушка с ведром» (1923), «Автопортрет» (1925), «Марийка» (1928) — О. Павленко придерживается принципов и установок украинского монументализма. В центре внимания художницы — сельская женщина, преисполненная искренности и тепла.

«ПЕТРІВЧАНСЬКА МАДОННА». 1922 р.

В феврале 1929 года О. Павленко получила официальное приглашение на преподавательскую работу во ВХУТЕМАС: «Ехала на год, а оказалось — навсегда». Потом она преподавала в Полиграфическом институте, Институте силикатов, Строгановском училище.

В Москве на выставке «Десять лет советской власти» художница знакомится с венгерским художником Беллой Уитцем. Они вместе выезжают во Фрунзе, где занимаются росписями правительственных зданий, а О. Павленко разработала эскизы и стала автором проекта герба Киргизской ССР.

В 1933—1935 гг. художница наездами находится в Украине, приняв участие в росписях Краснозаводского театра в Харькове, где создала трехчастную композицию «Физкультура и спорт». «Я заготовила эскизы... — и постепенно, приезжая из Москвы, осенью 1934 года закончила свою фреску, — вспоминала О. Павленко. — А здание было еще не готово, окна не вставлены, было очень холодно и влажно, сквозняки дикие, а еще и темно. Лампочка на тысячу ватт — вот я глаза свои там и оставила... Когда в Украине начались репрессии 1936-1937 гг., в Москве вокруг меня образовалась пустота. Работу давали, ценили, но смотрели искоса... ведь «бойчукистка». Чтобы не выкинула чего-нибудь случайно». Но именно это спасло художницу от физического уничтожения.

На протяжении нескольких лет О. Павленко руководила мастерской фрески при строительстве Дворца Советов, создала ряд фресок в Правительственном дворце во Фрунзе (1936—1938), на Всесоюзных сельскохозяйственных выставках в Москве.

Хотя в памяти оставалось другое: «...И никогда я не забуду эту подлость, как мою фреску уничтожили! В 1944 году заявился ко мне один товарищ... Рязанов. Это он строил Краснозаводский дворец!... И начинает рассказывать, как ему нравилась моя фреска в Краснозаводском дворце. И что он получил приказ ее уничтожить. Сначала он хотел заштукатурить ее, но ему приказали — нет, фреску надо ликвидировать окончательно. Полностью. И тогда он предложил счистить ее карборундом. Что и было сделано. И когда он мне это сказал, я почувствовала, что мне словно засадили нож в сердце...».

В послевоенные годы работы О. Павленко становятся более камерными: в небольших станковых произведениях и рисунках, нарисованных «для себя», — «Ляся. Портрет художницы» (1943), «Автопортрет» (1968), серия бытовых зарисовок — чувствуется большая сила и любовь к «образному методу» своего Учителя, «уважение и благодарность» к которому Оксана Павленко, несмотря на жизненные неурядицы и художественные уступки, пронесла через всю свою жизнь.

Художница часто общается с соученицей по мастерской Бойчука, прикованной к постели Антониной Ивановой; красавицей-полтавчанкой, давней приятельницей В. Татлина Анной Бегичевой; переписывается с сестрой жены Бойчука Анной Налепинской-Печарковской из Варшавы, друзьями-бойчукистами Сергеем Колосом и Григорием Довженко из Киева, Ярославой Музыкой и Охримом Кравченко из Львова. «Так хотелось хоть одним глазом посмотреть на Украину! Только хотя бы на небо — оно же совсем другого цвета!..» — писала она в последнем письме в мае 1978 года.

...А первая персональная выставка произведений Оксаны Павленко в Украине состоялась в Киеве и Львове в 1991—1992 гг., уже после смерти художницы (21 апреля 1991 года) — последней из когорты «бойчукистов».

Фоторепродукции картин предоставлены автором

Выпуск газеты №:

№39, (2015)Section

В конце «Дня»