Восхищенная человеческим достоинством

К 120-летию со дня рождения художницы Ярославы Музыки

В мрачные ноябрьские дни сорок лет назад в Львове ушла из жизни и была похоронена в семейном склепе на Лычаковском кладбище талантливая художница, ученица Михаила БОЙЧУКА — Ярослава МУЗЫКА. Но еще до недавнего времени имя этой талантливой художницы почти не вспоминалось в украинской искусствоведческой литературе.

«Судьба художницы — яркий пример того, как не умеют у нас беречь и таланты, и память о тех, чье творчество — истинно национальное по содержанию и духу, современное по форме и неутомимое в поисках нового, — писала на страницах журнала «Образотворче мистецтво» искусствовед Вера СТЕЦЬКО в 1995 году.

Родилась будущая художница 10 января 1894 года в живописном местечке Залисци на Тернопольщине. После переезда с родителями в Львов, молодая Ярослава Стефанович два года учится в частной художественной студии С. Батовского.

В 1909 году семья переехала в помещение в доме Научного общества им. Т. Шевченко по ул. Чарнецкого (ныне ул. Винниченко, 26). Здесь девушка посещает мастерскую Ивана ТРУША, которая «была этажом выше», знакомится с друзьями брата — молодыми представителями львовской богемы — адептами искусства Краковской академии искусств Николаем ФЕДЮКОМ и Михаилом ОСИНЧУКОМ и председателем студенческого общества «Медична громада», врачом-бактериологом Максимом МУЗЫКОЙ.

Следующая встреча — с Михаилом Бойчуком, которому, по возвращении из Парижа в 1910 году, НОШ отдало только что освобожденное И. Трушем помещение мастерской. Как писала искусствовед О. Рипко: «Ярославе исполнилось 16 лет. Она поражена, глубоко взволнована посещениями мастерской художника-фанатика, который четыре года живет рядом. Он... горячо объясняет свою цель — создание таких высоких, благородных художественных форм, которые были бы извечно понятны... народу и служили бы его духовному возрождению. Теперь она «заражается» не на шутку. Решение учиться искусству стало сознательным».

Методику учебы и художественные установки любимого Учителя, как и восхищение человеческими качествами М. Бойчука, художница пронесла через всю свою нелегкую жизнь. Как дорогие реликвии, хранила до смерти фотографии, письма, некоторые работы Учителя.

Параллельно она посещает занятия по рисунку и живописи в Свободной Академии С.Батовского у художника-графика В.Витвицкого, но, как вспоминала сама художница: «после смерти отца, я не имела возможности ходить в университет». Она начинает заниматься самообразованием, в основу которого легли заметки разговоров с М. Бойчуком, превратив комнату в художественно-алхимическую мастерскую.

В 1924 году Ярослава выходит замуж за М.Музыку, в то время проректором Тайного Университета в Львове. Художница устраивается в отдел реставрации Национального музея, где знакомится с реставратором и хранителем украинской иконописи В. Пещанским, который стал вторым «самым авторитетным учителем» Ярославы Музыки.

После учебы в Париже, в частной Академии Андре Льота художница возвращается в Украину, исполненная актуальных художественных и организационных идей, первой из которых стала групповая выставка, экспонируемая в помещении Промышленного музея, — с лидером формизма А. Пронашком, писателем и графиком-неоклассиком Б. Шульцем, и представителем «еврейского экспрессионизма» Ф.Клейнманом. Экспериментальные произведения художницы — «Рыбки», «Раковины», «Раки», «Кукуруза» стали сенсацией художественной жизни Львова.

Безукоризненно владея технологией иконописи, изучив концептуальные принципы стилеобразования в позневизантийских и раннеукраинских мозаиках и фресках, Ярослава Музыка изобрела собственную художественную манеру, которую успешно применяла в живописи, графике и эмальерстве. В произведениях художницы — «Портрет мужчины в виде иконы», «Старик с бородой», «Гуцул с трубкой», «Кони», «Адам и Ева» — чувствуется согласование концептуальных принципов неовизантизма М. Бойчука с элементами авангардных направлений первой трети ХХв.: экспрессионизма, футуризма, арт-деко и сецесиона.

Наряду с художественной работой, Я. Музыка разворачивает активную организационно— творческую деятельность. Художница сближается с большим энтузиастом на ниве искусства — Павлом Ковжуном, поддерживая его усилия по консолидации украинских художников, распыленных по всему европейскому континенту. Следствием этого стало соучастие в создании мощной творческой организации — АНУХ (Ассоциации независимых украинских художников), председателем которой с 1931 года суждено было стать Я. Музыке. Однако попытки и инициативы национальной художественной элиты стали напрасными с приходом «золотого сентября» 1939 года, перипетиями Второй мировой войны и возвращением советского тоталитарного режима.

Ярослава Музыка не воспользовалась возможностью оставить родную землю, за что наказана репрессиями, арестом и ссылкой в Сибирь. Ее коварно арестовали летом в 1948 г. в Доме творчества в Гурзуфе и осудили 18 июля 1949 г. за «преступно-националистическую» деятельность к 25 годам исправительно-трудовых лагерей. Я. Музыка отбыла шесть лет «до знаменитой амнистии безвинных» и была «досрочно освобождена» 6 июня 1955 г. С тех времен сохранилась серия рисунков и акварелей «Сибирские заметки», среди которых стоит выделить ряд психологических портретов женщин-арестанток.

По возвращении из Тайшета, художница постепенно возвращается к творчеству — друг за другом появляются масляные полотна, графические листы и монотипии — портреты М. Музыки, В. Свенцицкой, Л. Левицкого, Н. Федюка, циклы «Сибирские заметки», «Люди-типы», «Казак-Мамай» и другие.

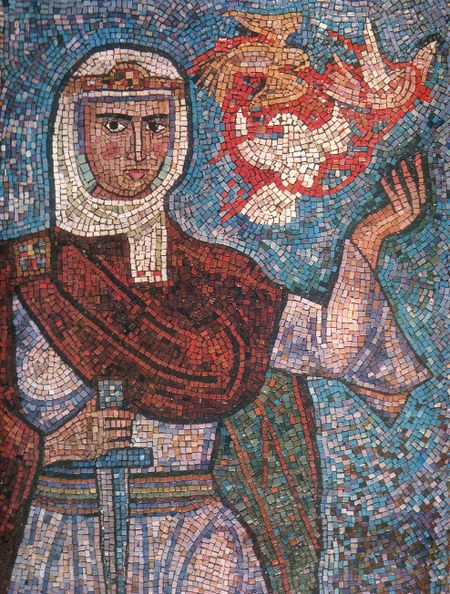

В период «хрущевской оттепели» 1960-х в помещении-мастерской Ярославы Музыки часто собирались друзья-единомышленники — художники Н. Федюк, О. Кравченко, Г. Смольский, О. Шаткивский, историк И. Крипьякевич и др. В это время художница создает большую серию живописных полотен, линогравюр и дереворитов, эмалевых миниатюр и рисунков на стекле, среди которых выделяются эмали цикла «Катерина» и мозаичные композиции «Княгиня Ольга» и «Малый герой». Имя Ярославы Музыки стало настоящим символом непокорности и свободы в искусстве для львовской творческой молодежи, в частности И. Боднара, С. Шабатуры, И. Остафийчука и других.

С большим успехом прошли персональные выставки-ретроспективы художницы в Львовской галерее искусств в 1968 г. и в Музее украинского искусства в Киеве в 1970 г. Линографический цикл «Символы Сковороды» (1969), в котором воспевается очаровательный образ Яблони, «подаренный» в свое время философом Михаилу Бойчуку и переданный позднее ученикам-бойчукистам, стал «лебединой песней» Ярославы Музыки и ее духовным посланием последующим поколениям украинских художников.

Фоторепродукции предоставлены автором

Выпуск газеты №:

№12, (2014)Section

В конце «Дня»