Привычка к несвободе

Чем помогут украинскому обществу философы

«Человек, даже когда стоит лицом к Богу, чувствует спиной холод небытия», — эти слова принадлежат Сергею Борисовичу Крымскому — философу, преподавателю, публицисту, человеку, который при жизни стал олицетворением украинской софийности. Почтить его память, а вместе с тем поделиться своими научными достижениями 29 — 30 июня 2011 г. в Черниговский национальный педагогический университет им. Т.Г. Шевченко приехали его коллеги из Киева, Черкасс, Львова, Острога, Днепропетровска. Они приняли участие в ІІІ Всеукраинских Кулишевых чтениях по философии этнокультуры «Феноменология софийности в украинской культуре. Запросы философских смыслов в языке, искусстве, литературе». Информационную поддержку осуществляла газета «День».

Как отмечалось на открытии, Сергей Крымский — это и есть олицетворение украинской софийности. По мнению профессора Валерия Загороднюка, его творческое наследие отражает прагматичный антропологический поворот современной философии, когда в центре внимания оказывается исследование природы человеческого бытия — человекомерность познания. А более того, если вспомнить Мартина Хайдеггера и его утверждение о том, что пристанищем бытия человека является язык, одновременно речь идет и о лингвистическом повороте, то есть — о значительно более широких вещах, чем те, которые объявлены. Философу не только по профессии, но и по образу жизни, Сергею Крымскому, удалось почувствовать главное течение современности, соединить все ее составляющие вместе, к тому же продемонстрировать чрезвычайную меткость в высказываниях.

Собственно, на уникальность такого соединения в одном человеке обращали внимание и все последующие ораторы. Сергей Крымский принадлежал к штабу мудрецов, для понимания которых нужно понять образ их жизни — так высказалась профессор Надежда Ковальчук. То есть — он не просто провозглашал истины, а был их живым воплощением. Поэтому и стал первым философом в Украине — не по должности, а по признанию. По мнению научного работника, то был человек высоких вкусов, который понимал поэзию, музыку, искусство, человек, который почувствовал вкус неба, создал собственные небеса.

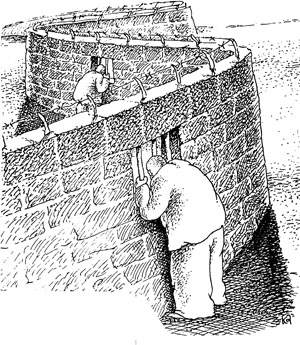

В аудитории звучало рефреном — одним из средств практической реализации софийности как образа жизни для Сергея Крымского стал юмор. Доцент Марина Столяр попросила собравшихся вспомнить годы, когда Сергей Борисович формировался как личность — при тогдашнем политическом режиме даже мизерное событие, оговорка или чересчур закрученные на картине усы вождя могли привести к страшным для человека последствиям. А чего стоили заслушивания личных дел на партийных собраниях. В том обществе господствовала атмосфера страха. Своими фирменными, крымскими розыгрышами философ предлагал ситуации с обратной логикой. Он — как рыцарь веселого образа — свое копье направлял против страха во имя развития личности.

А еще Сергею Крымскому удавалось быть простым и понятным для всех, с кем он общался. Как отметил организатор конференции, заведующий кафедрой философии и культурологии указанного вуза, профессор Владимир Личковах, хорошо, когда человека понимают и знают не только коллеги. К сожалению, как констатировали докладчики, долгое время Сергей Крымский оставался неизвестным широкой общественности и только на склоне жизни ситуация принципиально изменилась благодаря многочисленным публикациям в газете «День». В результате философ стал публичным человеком, его даже начали узнавать обычные прохожие, что не так уж часто случается с людьми его профессии. Своей тактичностью, эрудированностью, доступностью он напоминал священника Александра Меня, уважительно относясь к каждому человеку, независимо от уровня ее подготовки, продолжила мнения предшественников заслуженный учитель Украины Лилия Сарана.

О роли Сергея Крымского в миссии популяризации основных человеческих ценностей шла речь и в выступлении Ларисы Ившиной, ведь, по ее словам, очень хочется, чтобы высокое и разумное жило не только в научных анклавах, чтобы потом не приходилось грустно шутить: «Широко известный в узких кругах». Она напомнила один из своих ответов, прозвучавший во время дискуссии в Киево-Могилянской академии: «Прежде чем создать ВВС, нужно создать Британию». По мнению Ларисы Ившиной, именно так действовал философ относительно Украины, формируя ее как современную страну и народ: «Очертания Украины, которую нужно создать, Сергей Борисович помогал формировать и показывал нашим читателям, делая интеллектуальное доступным». Он предложил самую высокую точку, с которой можно говорить об украинской идентичности — кто мы есть. А впрочем, отметила главный редактор «Дня», в последних работах Сергея Крымского было много горьких ноток. Он боялся пустых глаз, культа потребления, зато уважал культ ума. Временами шутил, цитируя Григория Сковороду: «Я был на рынке; как много там такого, что мне не нужно». А еще утверждал: «В Украине достаточно идей, не хватает качеств». Теперь Сергея Крымского нет с нами, поэтому все, кто видел и слышал украинского философа, имеют определенное Поручение — передать его мысли современникам — подчеркнула Лариса Ившина.

Между тем в стране идет борьба против думания — так, вслед за украинским писателем и общественным деятелем 30 — 40 гг. ХХ ст. Юрием Липой, считает профессор Виктор Савельев. Наблюдается какая-то спешка открыть первым то, что когда-то было запрещено, наверстать таким образом упущенное. Отсюда не слишком удачные интеллектуальные эксперименты. Но главная опасность в другом — в обществе господствует социальный хаос. Мы оттолкнулись от тоталитарного прошлого, а вот что у нас происходит, так и не поняли. В результате какая-то часть художников, уже в новых условиях, продолжает творить в духе вроде бы несуществующего социалистического реализма, отсюда — подсознательные посылы к советским временам, схожесть форм (слова, правда, несколько отличаются), другие быстро приловчились к стандартам, однако, по сути, только зарабатывают деньги, пренебрегая украинской составляющей. К нам докатилась и волна американизации, при этом элементы заокеанской культуры используются в украинской этнокультурной традиции крайне некритично, попросту — вырываются из контекста, как утверждает специалист.

Ценность наследия Сергея Крымского и в том, что оно по своей сути национальное, украинское — так считает профессор Владимир Личковах. По его убеждению, софиологию Сергея Крымского нужно рассматривать как часть многих философских систем, в то же время это направление присуще, в первую очередь, славяно-греческой цивилизации. Блестяще развитой русской религиозной философии, представленной именами Льва Шестова, Николая Бердяева, Павла Флоренского, их предшественниками, в значительной мере предшествовали такие мыслители, как Григорий Сковорода и Николай Гоголь. Поэтому Сергей Крымский, утверждая, софийность как архетип украинской духовности, фактически возобновил софиологию в украинской философии, вернул эту традицию на украинскую почву. По мнению научного работника, человечество — это архипелаг этнических культур. Таким образом, изучая архетипы украинской культуры, Сергей Крымский заботился о вхождении украинской нации в мировое сообщество народов, а главная особенность его софиологии связана с историей и реалиями украинской культуры, своего рода — домостроительством нации. По-видимому, неслучайно любимым для Сергея Крымского стало выражение, присущее украинской народной софийности: «Как-то оно будет».

Библейские, православные мотивы творчества Сергея Крымского — еще одна особенность, к которой неоднократно возвращались докладчики. Он хорошо знал Святое письмо и теологию, даже принимал участие в диспутах с католическими священниками. В последнем своем интервью «Дню» философ отметил, опираясь на Вечную книгу: в Царство Божье могут войти лишь рожденные от Духа. Перевод положений Библии во внутренний мир, по убеждению Сергея Борисовича, изменяет внутренний мир человека. Отсюда другая мысль — у каждого человека должна быть тайна, тем он и интересен.

Конечно, фигурой и творчеством Сергея Крымского чтения не ограничились. Программа включает и другую проблематику, такую как: «Концепт «Дом — Поле — Храм» сквозь призму исторического романа П. Кулиша «Черная рада», «Великая богиня в иконографии украинских ритуальных рушников Средней Надднепрянщины ХІХ — начала ХХ ст.», «Межкультурный диалог: самоидентификация украинца и образы соседей (россиян и поляков) в языковом мышлении молодежи». Разные по тематике и периодам доклады отражали общий подход замысла конференции — продолжить традиции украинской софийности, которые удалось сформулировать, отстоять и развить Сергею Крымскому.

КОММЕНТАРИИ

Владимир ДЯТЛОВ, первый проректор Черниговского национального педагогического университета им. Т. Г. Шевченко:

— Часть академических философов выступает в профессиональных специальных изданиях, но меньше публикует свои размышления для широкой общественности. Газета «День» известна своими статьями научно-популярного характера для широкого круга читателей. Я думаю, что в академических недрах публичный философ так или иначе сформируется, это естественно. Это должен быть авторитетный специалист с высокими моральными качествами, дающими возможность выступать представителем нации — моральным представителем. Конечно, это должен быть человек, мыслящий более широко, четкими научными категориями, но в то же время выражающийся языком, понятным для широкой общественности. То есть нужно уметь переводить сугубо научные тексты на доступный для общества язык. Сергей Крымский был именно таким.

По поводу того, какие вопросы должен освещать этот человек. Можно продолжить традицию Крымского и освещать актуальные проблемы нашего бытия, размышления о будущем Украины и о том, как избежать рисков для нации, для общества, поскольку задача ученого — предотвращать подобные риски и предупреждать общество об опасности других путей. Эти размышления должны быть подкреплены историческими аргументами, ссылками на предыдущий опыт.

Владимир ЛЫЧКОВАХ, доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой философии и культурологии Черниговского национального педагогического университета им. Т.Г. Шевченко:

— Исторически существует несколько типов философов. Например, сократовский — такой философ любит ходить по улицам, базарам, что и Сковорода делал. То есть философ-пилигрим, сам идущий к людям. И это не всегда людям нравится. Другой тип — Диоген, который вообще в бочке жил, подальше от своего полиса и ходил днем с белым фонарем, чтобы найти человека, как он говорил. Это крайние противоположные взгляды. В последнее время мы привыкли к тому, что философия — кабинетная наука, а философ — кабинетный жук, который мыслит высокими категориями и иногда опускается до грешных реалий бытия. Украинская философия, начиная от Сковороды, всегда была приземлена к реальности. Поэтому так высоко ставился вопрос практической философии, этической философии, реалий бытия. Личность Крымского характеризуется таким философствованием, которое является не кабинетным, не отчужденным, а доходит до реалий нашего бытия. Сегодня философ должен пытаться выходить на широкую общественность через средства массовой информации. В этом, бесспорно, помогает газета «День». И очень важно, чтобы два философских уровня — рефлексивный и интеллектуальный — объединились с реальными процессами жизни. Ведь в конце концов назначение философа — это осмысление важных проблем бытия и сегодняшнего дня не для себя, а для людей. Философия — это квинтэссенция духа эпохи, форма общественного самосознания. Философы лишь презентуют это общественное самосознание. И нужно, чтобы была отдача от философии для общества, что мы и будем пытаться делать с помощью газеты «День».

Евгения БИЛЬЧЕНКО, кандидат педагогических наук, доцент кафедры культурологии Национального педагогического университета им. М.П. Драгоманова:

— Современные философы, да и не только философы, но и люди искусства, часто сталкиваются с одной проблемой — это абсолютный страх перед омассовлением, перед обнародованием своих произведений. На мой взгляд, это страх, связанный с боязнью быть непонятым. Поскольку специалисты своего дела привыкли высказываться жестким абстрактным категориальным языком, специфическими приемами, кодами. И нужен очень высокий интеллект, блестящий, как был у Сергея Борисовича Крымского, для того чтобы высказываться просто. Потому что на самом деле, если бы все умели высказываться просто, элементарная потребность быть услышанным побуждала бы к выступлениям. А такая потребность есть у каждого, кто творит. Я знаю множество философов, которые жалуются, что их книги не читают. Не потому что они низкокачественные. А именно из-за невозможности адаптировать их. В действительности, чтобы выразить очень сложную мысль простыми словами, нужно намного больше эрудиции, чем для того чтобы просто выразить ее. Философу нужно уметь высказываться так, чтобы у читателя возникло впечатление, будто бы он сам об этом думал, но не мог сказать так красиво. Это высшее мастерство. Есть и потребность у общества услышать философов.

Принято считать, что сейчас общество живет чувственностью, сексуальностью, медиа-образами. Но де-факто дискредитированное слово «духовность» снова на повестке дня, потому что общество чувствует потребность возвращения этого — именно способности к духовному общению. И философу нужно эту потребность удовлетворить. Другое дело, что он боится это сделать. О чем должен писать философ? Выражаясь словами Виктора Малахова, это право быть собой. То есть философ должен говорить о том, что каждый человек имеет право на самость. А выразить это можно в тех категориях, которые наиболее актуальны для самости. Свобода — первая тема, которую он должен затронуть. Мыслящий человек в обществе не должен быть винтиком. Во-вторых, это любовь. Потому что свобода без любви превращается в анархию. Третье — это Бог. Потому что Бог — это любовь и свобода.

Людмила ЗИНЕВИЧ, кандидат филологических наук, доцент кафедры украиноведения Черниговского государственного института экономики и управления:

— Философия — это не та вещь, которая покупается и продается. Занять нишу Сергея Крымского будет очень сложно. Это был человек с чрезвычайно широким мышлением. Он мог подняться над всей Украиной и видеть проблемы глобально, но высказывал их доступно, просто, доходчиво, убедительно — на принципах народной мудрости. И это меня всегда подкупало. Для себя я открыла Сергея Крымского именно благодаря газете «День» после одной конференции, когда Лариса Алексеевна поставила в аудитории вопрос: «Кто имел счастье слышать Сергея Крымского?» Я себе также задала этот вопрос: то есть я не счастлива, потому что я его не слышала? А услышала и увидела благодаря газете. Потом я нашла подборку, начала выискивать все его работы, статьи. Для меня это было открытие глубины мышления и простоты в то же время. У него очень красивый язык. Это был и мыслитель, и ритор в то же время. Для меня как для филолога это было очень важно. Публикации, которые я открыла, я принесла в студенческую аудиторию и мы со студентами дискутировали о тех проблемах, которые поднимает Сергей Крымский. Ответы студентов — экономистов, не философов, — были чрезвычайно интересными. После прочтения они иначе видели проблематику, поднимаясь с местечкового уровня. Потому что мысли Крымского — это суггестия, это такой сплав мудрости, ума и патриотизма. А это черты, которые сегодня не так часто встречаются. Думаю, то поколение, которое воспитывается на его работах, займет свое место на «скамье философа». А писать современным философам нужно, прежде всего, на тему национальной идентификации. Для меня она является очень важной. Я тоже исследовала идентификацию украинцев в речемышлении студентов, то, как мы мыслим о себе самих. Очень живучи укоренившиеся стереотипы. Украинцы —салоеды, местечковость, «моя хата с краю». Стереотип — «у соседа хата лучше». Важна также тема презентации украинцев в мире, потому что о нас еще очень мало знают, мало говорят. Доминируют политические наслоения в восприятии украинцев, а должны были бы преобладать культурные, художественные. Очень важным является воспитание культуры, толерантности и взаимоуважения. И то, о чем говорила Лариса Алексеевна, — это проблема благодарности своим гениям, которых мы часто забываем. И проблема памяти.

Жанна ЯНКОВСКАЯ, кандидат философских наук, доцент кафедры культурологии и философии Национального университета «Острожская академия»:

— Еще нет человека, способного осмыслить глубину феномена Сергея Крымского. И глубину его понимания как философа. Именно в осмыслении тех явлений, которые были ему современны. Его виденье сегодня, возможно, еще не все поняли. Но то, что мы начинаем изучать его наследие и применять это наследие, — очень важно. Философия — очень широкая наука. И каждый ищет в ней себя. Много философских трудов Сергея Крымского не только в буквальном, но и в семантическом содержании, не прочитаны. И, видимо, именно в этом самое главное объяснение, что нет того, кто знает его настолько, чтобы подать другим. Осмысление современных проблем — актуальнее всего в настоящем. Мы очень часто обращаемся в прошлое для того, чтобы понять сегодняшнее и будущее. Сегодняшнее настолько динамично, что его очень трудно познать, — вместе с теми событиями, которые у нас происходят в государстве и науке.

Методология Сергея Крымского дала мне возможность исследовать литературное произведение — роман Пантелеймона Кулиша «Чорна рада». У Кулиша период казачества раскрыт в концепте Крымского «Дом-Поле-Храм», который очень четко просматривается в произведении. А Кулиш это писал в художественном стиле. Если бы не было теории и методологии Сергея Крымского, это было бы не так просто. Такие сочетания на грани наук, в данном случае литературоведения и философии, являются очень плодотворными. И я вижу на конференции, что есть много научных работников из разных отраслей наук, которые могут соединить их. Особенно интересным является апеллирование к этнокультуре через этнофилософию. Познание современности через корни, через этнокультуру. Это новое направление в философии. И начинать стоит с народных символов, с этнографии, с фольклора.

Виктор САВЕЛЬЕВ, кандидат философских наук, профессор Прикарпатского института имени Грушевского Межрегиональной академии управления персоналом:

— Философ должен быть хорошо осведомлен с проблематикой модернизма, а также постмодернизма. Это те философские течения и даже идеологические культурные направления, которые определяют лицо современного мира. И если мы стремимся интегрироваться в этот мир, то должны знать и уметь оперировать этими идеями, понимать их плюсы и минусы. Понимать, где эти идеи дали позитивные результаты. На Западе они уже отработаны и дали разный результат — и позитивный, и негативный. Во-вторых, привязывать его к национальному контексту, учитывать национальную этноспецифику. Чтобы они не выпадали из этнокультурных традиций как что-то инородное. Тогда, когда они органично войдут, мы поднимемся к европейскости, потому что европейскость — это жизнь в культуре. А мы пока живем больше в природе.

Если у нашего общества нет запроса на философские мысли, то его нужно формировать. А он был. Почему политики при власти всегда недолюбливали философов, боялись их? Потому что они имели влияние на общество. Вспомним философию Просветительства, которая закончилась Великой буржуазной французской революцией. Ее начали философские идеи. Возьмем тот же марксизм, он имел и философские компоненты. И Запад, кстати, от Маркса не отказался. Он изучает его. Есть британский марксизм, канадский, есть австромарксизм. Мы отказываемся от марксистских исследований и направлений. А нельзя вот так подходить к культурным достижениям. Нужно брать рациональное, отбрасывая негатив. А не отбрасывать все тотально. Потому что тоталитарные методы борьбы с тоталитаризмом — тоже нехорошо. Тот, кто умеет популярно излагать философские идеи, редко встречается в нашем обществе. Потому что все простое является очень сложным. Вообще талантливые люди — это большая редкость. У Сократа было много учеников, а мы знаем о Платоне и Ксенофонте. У Платона учеником был Аристотель. Но не он один у него учился. У Платона была целая академия. Это проблема перехода количества в качество.

Марина СТОЛЯР, кандидат философских наук, доцент кафедры философии и культурологии Черниговского национального педагогического университета им. Т.Г. Шевченко:

— Я училась на философском факультете уже в 1980-х годах, но еще чувствовала атмосферу ужаса. Партийные собрания, персональное дело. В этой ситуации Крымский постоянно предлагал комические ситуации. Так он выжимал из людей страх. Он формировал ситуацию, в которой что-то страшное превращалось в абсолютно никудышное, смехотворное. Однажды он приехал в Тернополь к моей матери, доктору философских наук Кикец Галине Юрьевне, с которой дружил. Мама захотела показать ему Почаевскую лавру — единственную действующую во всем Советском Союзе. Мы могли поехать на собственной машине, но это вызвало бы проверки личности, выяснения кто, для чего пришел. Человеку с высшим образованием было достаточно опасно появляться в таких местах. И тогда Сергей Крымский придумал розыгрыш — вместе с моей мамой они разыграли компартию. Они позвонили в обком и сообщили, что едет проверяющий в Почаевскую лавру. Сергей Борисович попросил дать машину, ее предоставили. Потом они позвонили в Почаевскую лавру: «К вам едет проверка». Там тоже напугались. Приехали они к Лавре — нужно что-то проверять. А что — не знают. И Крымский думает, что спросить. А это был Великий Пост. И он спрашивает: «Почему у вас так капустой воняет?» «Так пост же», — отвечает монах. «На этом проверка завершена», — сказал Сергей Крымский. Монахи облегченно вздохнули, а они могли постоять в храме, сколько хотели. Ситуация розыгрыша таких, как моя мама, у Сергея Борисовича была очень распространенной. Розыгрыши проходили почти ежедневно, особенно на праздники. И можно сказать, что Сергей Борисович был рыцарем светлого веселого образа, который свое копье направлял против страха, против ужаса и за полноценную жизнь человека как личности.

Выпуск газеты №:

№112, (2011)Section

Панорама «Дня»