Терезин в агонии: сражение после войны

Летом 1945 года украинский эпидемиолог подполковник медицинской службы Денис Калюжный фактически спас Европу от эпидемии сыпного тифа

12 мая — 114 заболевших сыпным тифом, 13 мая — 170 новых случаев заболевания, 15 мая — 200 сраженных болезнью... Это цифры заболеваемости тяжелым инфекционным недугом в мрачных казематах бывшего концентрационного лагеря Терезин вблизи Праги той цветущей порой. Один из последних нацистских комбинатов смерти только что освобожден...

Сотни тысяч людей ушли отсюда в газовые камеры Освенцима и Треблинки. Терезин, превращенный захватчиками в начале фашисткой оккупации Чехословакии в гетто, служил своеобразным прикрытием злодеяний, фальшивым «фиговым листком» гитлеризма в его расистской политике. В «образцовом» лагере, куда ведомство Гиммлера время от времени допускало отобранных журналистов и нейтральных представителей Красного Креста, открыто не сжигали и не развеивали пепел — в городке за стеной царил лицемерный «гуманный порядок». Тут даже были свои деньги — «терезинки». Но и в этом преддверии ада от голодного истощения, холода, болезней и издевательств погибли более сорока тысяч узников.

В конце апреля сорок пятого года, накануне своего крушения, нацисты согнали в Терезин еще четырнадцать тысяч человек из других лагерей — в том числе немало военнопленных из стран союзников, почти всех политзаключенных, из тех, кто еще уцелел. Колонна за колонной изможденные, томимые погодой и жаждой «хефтлинги» вливались в переполненные бетонные камеры. Многие были специально заражены сыпным тифом. Вскоре вспыхнула эпидемия.

Советские солдаты, освободившие лагерь, увидели страшную картину. Сотни больных, в горячке и беспамятстве, лежали вповалку рядом с трупами. Бездействующие водопровод и канализация, мириады вшей... Те, кто еще держался на ногах, порывались двинуться домой, в разные уголки Европы — от Югославии и Франции до Голландии и Бельгии. Лагерь Терезин в победном мире был, по сути, бактериологической бомбой, попыткой нанести последний удар, заложенной «третьим рейхом» в миг своей агонии.

Спустя несколько часов сюда прибыли СЭЛ-70, санитарно-эпидемиологическая лаборатория 1-го Украинского фронта, возглавляемая подполковником медицинской службы Денисом Николаевичем Калюжным, и приданные ей другие медицинские подразделения. И сразу же началась эпопея спасения. Были в полном объеме немедленно развернуты пять армейских госпиталей. На протяжении первых пяти дней были госпитализированы свыше двух тысяч больных сыпным тифом, а до 31 мая, за две последующие недели — 2983 человека. Одновременно были помещены в стационары 1160 терапевтических больных, 268 больных дизентерией и брюшным тифом. Эти точные данные я привожу по рукописному отчету подполковника Калюжного.

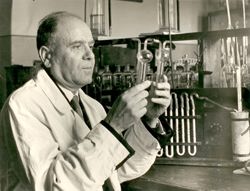

Кто же он, врач Калюжный с хутора Калюжного на Сумщине? Денис родился в 1900 году в крестьянской семье. В пятнадцатилетнем возрасте поступил в земскую фельдшерскую школу в Харькове. Работал фельдшером и дезинфектором на железнодорожном узле огромного транзитного города и тут, в период гражданской войны, впервые вплотную столкнулся с эпидемиями. В 1921-м году поступил в Харьковский медицинский институт, на санитарно-профилактический уклон, по окончании его, в течение пяти лет работал участковым санитарным врачом в тогдашней индустриальной столице Украины. Затем стал аспирантом кафедры общей гигиены медицинского института на Слобожанщине и одновременно научным сотрудником Института коммунальной гигиены, учрежденного в Харькове выдающимся ученым и врачом-гигиенистом Александром Никитовичем Марзеевым. Одним из первых исследователей Д. Калюжный включился в научное обеспечение охраны атмосферного воздуха в условиях задымленного новыми промышленными гигантами Донбасса. В 1940-м защитил кандидатскую диссертацию на эту тему. А еще участвовал в проектировании водопровода Северский Донец — Харьков.

Научную работу Калюжный продолжал, будучи призванным в 1937 году в армию. Преподавал гигиену и эпидемиологию в сформированном в те дни в Харькове военно-медицинском училище, затем, в военной обстановке, в Военно-медицинской академии в Куйбышеве. В 1942-м был направлен в действующие войска, возглавив СЭЛ Воронежского, а затем 1-го Украинского фронта. В 1946-м вернулся в родной, переведенный в Киев НИИ, став в 1956-м преемником академика Марзеева во главе института. В 1955-м защитил докторскую диссертацию по проблемам санитарии воздуха в гигиеническом противостоянии выбросам предприятий черной металлургии. Подготовленное военным ученым-медиком исследование о гигиене необоронных сооружений — солдатских землянок, блиндажей, других укрытий, лечебных блоков, в периоды затишья и наступления, а, иначе говоря, первый манифест о бытии воина в полевых условиях, в качестве докторской диссертации почему-то не было принято, и пришлось пойти на повторный научный штурм. Что же, для позиций легкого дыхания — главной темы Калюжного — в таком новом углублении первоначально избранного еще в тридцатые годы гигиенического направления тут заключалось общественное благо. Хотя Денис Николаевич, в течение шестнадцати лет руководя Марзеевским институтом, научно заложил и спектр других профилактических начинаний.

В 1975 году в ведомственном журнале «Санитария и гигиена» член-корреспондент АМН СССР Д.Н. Калюжный, к тридцатилетию Победы, опубликовал статью под весьма академическим заголовком «Из истории борьбы с эпидемиями во время Великой Отечественной войны», где очень сдержанно, в научном стиле, описал происходившее в Терезине. В 1976-м труженика войны и мира, увы, не стало... А резонанс публикации, где впервые была воссоздана научная и этическая сторона далекой схватки со смертью, да и вообще впервые в открытой печати было поведано о ней, вдруг уподобился лучам угасшей звезды. Создатель музея медицины в Киеве профессор Александр Грандо загорелся идеей представить отголоски этого подвига в экспозиции музея, ведь, как оказалось, деяние Дениса Калюжного было высоко оценено в Чехословакии, ее правительством он был награжден «Боевым железным крестом» — национальным орденом этой страны за храбрость, избран почетным членом Чехословацкого научно-медицинского общества имени Я. Пуркине. Я работал тогда в составе музея, и возможность вплотную прикоснуться к невидимому и малоизвестному, с благословения А. Грандо, мне как раз и поручили.

В тихое утро в квартире Калюжных по улице Саксаганского вместе с Александрой Павловной Залогиной-Калюжной, спутницей и музой энтузиаста науки с 1925 года, и его младшей дочерью профессором-дерматологом Лидией Денисовной Калюжной, мы всматриваемся в свидетельство об этом замечательном награждении, подписанное президентом Чехословакии Л. Свободой, перелистываем другие редкие документы. В 1989 году вышла книга «Медицина в солдатской шинели», куда был включен и мой очерк о благодеянии Д. Калюжного. Совсем недавно я узнал, что Александра Павловна была растрогана этими страничками, и «Медицину в солдатской шинели» подарила, в частности, профессору Ирине Даценко, одной из провозвестниц гигиенической науки и почитательнице Д. Калюжного в послевоенном Львове. Об этом И. Даценко упоминает в воспоминаниях.

И вот я вновь возвращаюсь к подробностям далекого подвига. Лидия Денисовна Калюжная, бережно сохраняющая семейный архив, знакомит и с другими реалиями ненаписанного романа. Аккуратно сколотые листочки с грифом газеты «Красная звезда». В 1970 году Д. Калюжного разыскал и попросил ответить на несколько вопросов корреспондент «Красной звезды» по Центральной группе войск Ж.В. Таратута.

«Уважаемый Денис Николаевич! — писал он. — Ваш адрес мне дал чехословацкий историк М. Валеш, который работает в музее Терезина. Он же показал мне небольшую книжку, написанную одним из терезинских узников, бывшим политзаключенным В. Држево сразу после окончания войны. В ней есть такие строки: «Неоценима помощь русских во главе с подполковником Калюжным и подполковником Сафроновым со вспомогательным персоналом из армии Маршала Конева. Они организовали в Терезине госпитали, где была обеспечена необходимая помощь каждому больному». Не могли ли Вы написать, как это было? Жив ли подполковник Сафронов, другие врачи, сестры, какова их судьба?».

Калюжный ответил на письмо: «До приезда в лагерь я был начальником санэпидлаборатории 1-го Украинского фронта. О подполковнике Сафронове и других медицинских работниках 3-й гвардейской армии и СЭЛ-70 сведений, к сожалению, не имею, за исключением врача А.И. Кирьяковой, которая трудится сейчас в Таджикистане». К этому ответу можно добавить, что по другим дополнительным сведениям около сорока медицинских работников, боровшихся тогда с бедой, заразились сыпным тифом...

Но какой отклик в сердцах людей вызвала в те дни эта самоотверженная работа с риском для жизни? Вместе с военврачами армии Конева с тифом сражались санитарно-эпидемический отряд чехословацкого общества Красного Креста и горстка медиков, лишь вчера сбросивших арестантские робы. Перед отъездом Д. Калюжного чешские врачи вручили ему благодарственное письмо. Привожу несколько строк из него:

«...В этом бедственном положении пришли вы, наши спасители! Вот пришли и взяли с наших плеч бремя, которые мы уже не могли нести. Вы приготовили новые больницы и справились в течение пяти дней с санобработкой и госпитализацией всех нуждающихся, организовали санитарную службу.

Вы нас покидаете. Вас ждут другие задачи. С нашей благодарностью мы Вам приносим признание и удивление духу, который Вас всегда воодушевляет. Мы желаем Вам много счастья и успехов в будущем».

И еще один листочек из тех недель, сохраненный Денисом Николаевичем. «Многоуважаемый доктор Калюжный! Как Вам известно, завтра голландцы уезжают на родину. Перед их отъездом я хочу еще раз поблагодарить Вас от имени голландской колонии за Ваши старания и энергию по борьбе с эпидемией сыпного тифа, благодаря которым мы имеем возможность вернутся домой. С уважением доцент-доктор А. Феддер. Амстердам, университет».

Вместе с академиком АМН Украины Андреем Михайловичем Сердюком, нынешним директором Института гигиены и медицинской экологии имени А.Н. Марзеева АМН Украины, воспитанником Д.Н. Калюжного, углубляемся в научный фонд его учителя. — В своем гигиеническом многоборье, — задумывается А. Сердюк, — Денис Николаевич объединил целый диапазон животрепещущих проблем обыденной жизни — от тихих битв за безопасность для человека воздуха, воды, почв в условиях экспансии загрязнителей до нового взгляда на онкологические и иммунологические опасности, шумы и атаки электромагнитных нагрузок. Конечно же, мы знали и знаем о его вкладе в заключительный милосердный акт в почти обреченном Терезине. Денис Николаевич, к слову, исключительно скромно и немногословно касался тех дней, той самоотверженной противоэпидемической работы. Но Европа, с просторов нового века, действительно, с признательностью должна помнить о них. Ведь доктора с маленького хутора вблизи Лебедина, где, собственно, многие носили фамилию Калюжные, можно назвать одним из неведомых Гиппократов современности.

Высотный корпус уникального института по улице Попудренко, о котором мечтал и заложил профессор Д. Калюжный. Его фронтон украшает исполинское мозаичное панно, в котором угадывается новейшая драматическая сага — экология и человек. В энергетике талантливой работы, в ее подтексте — любовь к человеку — вдруг предстает и сердцевина жизни и судьбы спасителя Терезина, ставшего затем одним из защитников миллионов на перепутьях экологических стихий.

Выпуск газеты №:

№235, (2009)Section

История и Я