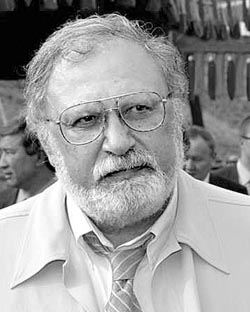

Рустам ИБРАГИМБЕКОВ: Три дня я — европеец, три дня — азиат...

В начале было слово… Предполагаю, никто из людей образованных не сомневается в непреложности данной сентенции. Не пугайтесь, я не намереваюсь сейчас философствовать по поводу прописных истин. Красноречивая «фигура речи» понадобилась мне лишь для того, чтобы поговорить о кино. Хорошем. Талантливом кино. Таком, как «Белое солнце пустыни», «Урга. Территория любви», «Утомленные солнцем», «Сибирский цирюльник», «Храни меня, мой талисман», «Филер», «Ночь светла». Думаю, ни для кого не станет откровением, что замечательные, известные всем режиссеры фильмов, которые я перечислила, — Владимир Мотыль, Никита Михалков, Роман Балаян — снимали свои картины по конкретным сценариям. Некоторые из них я читала. Кому не довелось, поверьте на слово: это настоящая литература. Автор всех сценариев — писатель Рустам Ибрагимбеков. Недавно он почти инкогнито приехал в Киев. Повидаться со старыми друзьями. Уже упомянутым режиссером Романом Балаяном, который заканчивает свой новый фильм «Райские птички»: идет озвучание картины. И Олегом Янковским, принимающем в этом процессе непосредственное участие. Он — исполнитель одной из ролей в фильме. Теперь догадайтесь с трех раз, так ли случайно оказался именно в эти дни в Киеве Рустам Ибрагимбеков? Правильно, подобных совпадений не бывает. Рустам Мамедович — автор сценария «Райских птичек». Кстати, изначально картина должна была называться «Избранник». Новое имя соавторы придумали ей в дискуссионном порядке. Я — невольная свидетельница. Больших тайн, к сожалению, раскрыть не могу. Во-первых, не имею права: работа над фильмом еще не закончена. Во-вторых, честно говоря, и знаю немного: мэтры обсуждали свои проблемы конфиденциально. Однако поговорить с Рустамом Ибрагимбековым мне все-таки удалось. Опекающий друга и коллегу Роман Балаян был на удивление строг и выделил для разговора 15 минут. Пригодилась отговорка, что со временем я не в ладу. Проговорили минут сорок. Надеюсь, вам будет интересно так же, как и мне. Собеседник Рустам Мамедович — замечательный.

ДЛЯ СПРАВКИ

Рустам Ибрагимбеков — автор более 40 сценариев художественных и документальных фильмов. Написал 15 пьес. 10 книг — «Ультиматум», «Проснувшись с улыбкой», «Дача», «Солнечное сплетение» и др.

Председатель Конфедерации Союза кинематографистов стран СНГ и Балтии.

Секретарь Союза кинематографистов Российской Федерации.

Председатель Союза кинематографистов Азербайджана.

Член европейской киноакадемии «Феликс».

Член американской киноакадемии «Оскар».

Командор ордена литературы и искусства Франции.

«ХЛЕБ БЕЗ ВАРЕНЬЯ»

— Рустам, с удивлением узнала, что сценарист фильмов, без преувеличения вошедших в золотой фонд советского киноискусства, начинал свою карьеру совсем не с литературы. Вы ведь окончили Азербайджанский институт нефти и газа? Более того, продолжили учебу в аспирантуре? Когда же «сбежали» из этой профессии?

— В нашем доме к слову написанному всегда было огромное почтение. Отца своего, например, чаще всего видел лежащим на диване, с книгой в руках. (Отец — Мамед Ибрагимбеков, профессор искусствоведения. — И.Г. ). Однако представить себе, что могу что-либо сочинить сам, не мыслил даже в зрелом возрасте. Преодолеть этот психологический барьер меня спровоцировал старший брат, Максуд. Он-то уже в 13 лет написал свой первый пиратский роман в 12 страничной тетрадке в клеточку. Читали его всей семьей, восхищались фантазией. Потом брат стал писать стихи и фантастические спортивные рассказы. Я младше Максуда на четыре года. Мы были очень дружны. Конечно, подражал ему. Первая проба пера произошла, когда я заканчивал институт. Рассказ назывался «Хлеб без варенья». Отправил его в очень популярный в то время журнал «Юность» и получил, как ни странно, ответ. Мол, рассказ не совсем отвечает требованиям редакции, однако человек вы несомненно одаренный, продолжайте писать. Прочитал сей опус друзьям, которые отнеслись к нему весьма критично, и забросил в ящик письменного стола. Спустя некоторое время рукопись обнаружил брат. Ему понравилось, и он отдал рассказ в одну молодежную газету. Так я впервые увидел свое «произведение» напечатанным. Мне был 21 год. Позднее, уже учась в аспирантуре в Москве, стал ходить во ВГИК на просмотры фильмов (брат поступил на Высшие сценарные курсы). Тогда, в начале 60-х, это было удивительное заведение, где можно было увидеть и фильмы мировой классики, и работы студентов, которые не выходили на экран. Мне это очень нравилось. И, по-сути, чтобы продолжать смотреть хорошее кино, на следующий год решил подать документы на сценарные курсы. Написал еще один рассказ и сценарий. Как ни странно, меня приняли. Однако я продолжал заниматься наукой. Заканчивал диссертацию. В конце 70-х годов на экраны одновременно вышли три моих фильма — «В одном южном городе», «Повесть о чекисте» и «Белое солнце пустыни». А я продолжал работать на полставки в Институте кибернетики Академии наук Азербайджана. Лишь в 1971 году окончательно распрощался с наукой и стал профессионально заниматься литературой. Ведь кроме киносценариев я писал прозу. В это время у меня уже вышла пара небольших сборников рассказов, чем я очень дорожил. И сегодня придаю этой стороне литературной работы большое значение.

МНОГОСТАНОЧНИК ПОНЕВОЛЕ

— Для того времени старт в кинематографе и литературе у вас был мощным? Посыпались заказы?

— После кажущегося успеха первых фильмов, мои очередные попытки сделать что-либо для кино терпели неудачу. По непонятным причинам Госкино СССР, Госкино Азербайджана не пропускали сценарии. Совершенно случайно одна из повестей попала в руки Георгия Александровича Товстоногова. Меня пригласили в Ленинград, в Большой драматический театр и заключили договор на написание пьесы. Это был беспрецедентный случай. Позднее писатель Андрей Битов, мой друг и сокурсник, рассказывал, что тоже вел в то время переговоры с театром о сотрудничестве. Когда заикнулся насчет гарантий, то бишь договора, ему ответили: «Так мы работаем с Ибрагимбековым. Пишите без договора». То есть мне была оказана высокая честь (Улыбается). В то лето я написал свою первую пьесу «Женщина за зеленой дверью». С тех пор — многостаночник. Пишу прозу, работаю в театре и кино. А недавно создал в Баку маленький театр. Он называется «Ибрус». Расшифровывается просто — Ибрагимбеков Рустам. Играют в театре замечательные актеры. Они, наверное, последнее поколение людей, в равной степени свободно владеющие и русским, и азербайджанским языками. Поэтому театр — двуязычный. Мы успешно гастролируем. В ноябре, например, едем во Францию, в Марсель. Часто бываем в Москве. Буквально на днях собираемся в Дагестан. В Махачкале состоится фестиваль русскоязычных театров СНГ, который проводит Малый театр. Его художественный руководитель Юрий Соломин пригласил и нас. Везем на фестиваль замечательную пьесу одной французской писательницы, некой Банин. Она эмигрировала во Францию в 1924 году. Тогда ей было 19 лет. В 40-х начала писать на французском. Имела ошеломляющий успех. В это время у Банин случился драматический роман с Иваном Буниным, который длился полтора года. Роман был платоническим. Бунин безуспешно добивался благосклонности писательницы. Написал ей огромное количество писем. Любопытно: буниноведы не знали этого факта. Один азербайджанский дипломат передал нам письма, которые будут напечатаны в новом издании полного собрания сочинений Бунина. На основе этих писем Банин написала повесть «Последний поединок Ивана Бунина». Я его инсценировал, добавив некоторые мотивы из других произведений писательницы.

— То есть в своем театре вы работаете и как режиссер?

— Я — художественный руководитель театра. Мы играем три спектакля по моим произведениям. Сейчас репетируем четвертый. Одну пьесу поставил приглашенный режиссер. Кроме того, в московском театре «Модерн» идут два моих спектакля. «Петля» — это французская история о людях, замешанных в убийстве Распутина. И «Мои дорогие мужчины» (оригинальное название пьесы — «Крыса»). Иногда ставлю спектакли за рубежом. Так что последнее время театр занимает в моей жизни довольно большое место. Заканчиваю роман, над которым работаю долгие годы. Параллельно — кино.

ЧЕРВЯК И БАБОЧКА

— В театре вы слышите свой литературный текст в оригинале, без изменений. Со всеми нюансами настроения, какое вложили в уста героев. В кино нередко литературная основа претерпевает кардинальную ломку. Как вы относитесь к изменению сценария режиссерами? Ссоритесь, спорите с ними?

— Никогда не ссорюсь. Никогда не спорю. Всегда жду результат. И привожу такое сравнение: существует шелкопряд, кокон, в котором сидит червячок. Он прогрызет кокон, и вылетает оттуда бабочкой. По биологическим клеткам — одно и то же. Но в коконе — ползающий червяк, в воздухе — прекрасная бабочка. Сценарий — червячок. Фильм — бабочка. Сравнивать их абсурдно. Литературный текст должен подтолкнуть режиссера, как батут, чтобы он взлетел. Дальнейшее зависит от индивидуальности художника. Я работал с режиссерами, очень бережно относившимися к слову. Они тщательно переносили литературную канву в фильм, но улавливали нерв сценария. Приспосабливали его к своему видению фильма. Например, я сделал восемь картин с замечательным азербайджанским режиссером Расимом Джаговым — «Допрос», «Парк» и другие. Он работает именно так. Так же снимал режиссер Павел Арсенов. А вот Володя Мотыль, с которым мы сделали «Белое солнце пустыни», последнее время ведет себя очень странно. Он на всех перекрестках заявляет, что фильм придумал единолично. Мол, сценарий изначально был абсолютно другим. Это смешно и нелепо. В процессе работы над фильмом многое трансформируется. Это и есть режиссура. Другой разговор, что вносить изменения желательно, посоветовавшись со сценаристом. Последний пример. Роман Балаян заказал мне сценарий по произведению Дмитрия Савицкого. Сценарий получился оригинальный. Я лишь отталкивался от прозы этого очень хорошего писателя. В процессе работы над фильмом произошли еще большие изменения. Но с моим участием. Я приехал на монтаж. Мы с Романом проговариваем какие-то важные для нас вещи. И получается третье произведение, отличное и от повести Савицкого, и от моего сценария. Оно живет своей жизнью. По отдельным законам. В противном случае — при буквальном перенесении слова в картину — могло родиться неживое существо. Режиссер, вообще не меняющий текст сценария, — попросту не творческий человек. Я кодирую в сценарии некое энергетическое послание. В поступках, отношениях героев. В ситуациях, что складываются между ними. И если режиссер не почувствует, не прочтет это послание, фильм получится мертвым. Важен результат. Потому мне так замечательно работается с Романом Балаяном. Он ощущает энергию моего послания. Не много говорит. И всегда обосновывает свои замечания. Мы работаем в паре, а такое сотрудничество предполагает уважение друг к другу.

ВОСТОК — ДЕЛО ТОНКОЕ

— Вы постоянно живете то в России, то в Азербайджане. И если верить масс-медиа, когда-то сказали, что три дня вы — европеец, три — азиат. В каком менталитете вам комфортнее?

— Более того, на седьмой день начинаю размышлять: кем же все-таки быть лучше — европейцем или азиатом! (Смеется). Если серьезно, все зависит от конкретных обстоятельств. Иногда приятнее быть восточным человеком. Порой возникает потребность стать европейцем. Я вырос в таком городе, где два этих начала органично переплетены. Баку находится на границе между Европой и Азией, которая проходит по Уральскому хребту, по Большому Кавказскому. В каждом бакинце присутствуют оба начала: мы — евразийцы. Это подтверждено тысячелетиями генного обмена. Волны миграций с востока на запад и обратно привели к тому, что кровно соединились многие народы. В результате возник большой этнос. Человек, выросший в Баку, прекрасно чувствует себя и на западе, и на востоке. С одной стороны, мы с детства слушали джаз, любили американскую музыку, фильмы. С другой, прекрасно понимаем восточный менталитет. Он заложен в нас с рождения. Подобная пограничная жизнь обогащает. Вспомните, все великие открытия ХХ века произошли на стыке наук: кибернетика, биофизика, геополитика. Это то же самое. Люди, живущие в нашем регионе, имеют огромное преимущество перед всем остальным миром. Не преувеличиваю. Докажу свою мысль на примере. Американцы — великая нация? Конечно. Англичане, французы — великие нации? Несомненно. Но они мыслят фрагментарно, поскольку живут обособленно, самодостаточно. У нас же в связи с соединением Европы и Азии образовался менталитет, способный воспринимать многие ситуации легче, шире, толерантнее. И если раньше для успешного существования (как профессионального, так и личного) очень важное место отводилось накопленному опыту, то в ХХ — ХХI веках опыт становится своеобразным тормозом. Мир, внешняя среда меняются настолько стремительно, что, например, человеку, работающему в искусстве, за жизнь приходится раза три менять свой инструментарий, чтобы успеть за временем. На первое место выходит способность воспринимать адекватно новую информацию. Соответствовать изменениям цивилизованного мира. А в этических, человеческих отношениях предпочтительна толерантность. Не жесткость убеждений, не твердолобая способность добиваться цели любым путем, не считаясь ни с кем и ни с чем. А желание понять другого человека, терпимость, что и есть синонимом толерантности. В противном случае мир будет неумолимо двигаться к гибели. Если мы не научимся мириться друг с другом, воспринимать окружающих такими, какими нас создала природа, погубим мир и самих себя. Уже доказано наукой, что люди являются частью единой энергоинформационной системы. Мы слитны с природой. Наступило время, когда одна человеческая особь может неправильным нажатием кнопки привести земную цивилизацию к гибели. Как ни парадоксально, человечество ощутило себя живым в 1945 году, когда американцы сбросили атомную бомбу на Японию. По Достоевскому: бытие существует лишь тогда, когда ему грозит небытие. Иными словами: при появлении угрозы тотальной гибели человечества мы стали единым живым организмом. Мы зависим друг от друга. Ответственны за близких. И настоящее искусство должно следовать этим законам. К сожалению, на наших экранах происходит прямо противоположное действо. Агрессия, насилие, извращения… Это также явный признак того, что человечество на грани катастрофы.

МАНЯЩАЯ ТАЙНА АЙРАНА

— Вы так эмоционально говорили о своей родине, и я в очередной раз пожалела, что не была в Средней Азии. Как человек, любящий Баку, как азиат (не европеец!), подскажите, что впервые попавшему в Азербайджан следует посмотреть? Что попробовать из еды, из напитков?

— Баку — очень красивый город. Азербайджан и Баку — не одно и то же. В середине прошлого столетия в районе нашей столицы была обнаружена нефть. Город стал развиваться в резком отрыве от всего остального Азербайджана. Сюда хлынуло огромное количество предприимчивых людей, включая Нобеля. В результате Баку превратился в потрясающий, яркий, многонациональный город. С особой ментальностью. Немного напоминает Одессу. Но со своеобразным кавказским колоритом. Сочетание Европы, Востока и конкретно Кавказа дало, конечно же, очень интересную кухню.

— Что в кухне является сугубо азербайджанским?

— Обязательно нужно отведать наш плов. Часто лавры в приготовлении этого блюда отдают узбекам. Узбекский плов действительно очень вкусный. Но у нас в Баку готовят так называемый персидский плов. Иногда этот рецепт можно встретить в Таджикистане, но пришел он к нам из Ирана. В основе его — белый откидной рис и огромное количество самых разных приправ (до сорока!). Мясо с каштанами, курица с черносливом, сладкие приправы, мясо с зеленью. Есть и другие блюда, отличающие азербайджанскую кухню. от других среднеазиатских стран. Например, разные виды долмы. Ее можно встретить и в других регионах. Например, в Грузии. Но в Баку готовят долму из баклажанов, из помидор, из различных лепестков. Что касается напитков, в Азербайджане традиционно производятся неплохие вина. Однако следует учитывать, что мы живем в стране, где основная религия — мусульманство. Отношение к спиртному настороженное. Религия не запрещает употреблять спиртное, но верующий человек должен пять раз в день молиться. А Магомет был против того, чтобы выпивший человек общался с Богом. Так что вся проблема в этом. (Смеется).

— Но на Востоке много оригинальных безалкогольных напитков, незнакомых европейцам?

— Очень вкусен щербет. Это не то лакомство, что продают на рынках в Киеве или Москве. Шербет (от слова «сладкий») — напиток. Он может быть с лимоном, шафраном, сахаром. В Азербайджане нет кумыса, поскольку мы не пьем кобыльего молока. У нас есть айран…

В этот момент в кабинет заглянул наш общий с Рустамом Ибрагимбековым добрый знакомый. «Русскоязычный украинец», как он себя обычно называет, режиссер Роман Балаян. На сей раз он был в маске восточного мужчины, на которой явно читался вопрос: «Женщина, ты еще здесь?» Пришлось подчиниться немому укору мастера. Тем более что от его мощной энергетики закончилась пленка в диктофоне. Я так и не узнала, из чего делают айран в Азербайджане… «Приезжайте в Баку. Его нужно почувствовать»,— вежливо предложил Рустам Ибрагимбеков. «Ловлю на слове», — тотчас откликнулась я. Должна признаться, без тени шутки.

Выпуск газеты №:

№153, (2007)Section

Культура