Штрихи к портрету дракона

Метастазы диктатуры: историко-политический диагноз

Врачи-онкологи не устают повторять: при любом злокачественном заболевании спасение больного зависит, прежде всего, от своевременно поставленного правильного диагноза. И если давнее, ставшее уже традиционным, сравнение общества, его развития и состояния с человеческим организмом действительно содержит в себе определенную долю истины, то приближение диктатуры тоже неизбежно дает о себе знать внимательному наблюдателю, поскольку сопровождается рядом объективных симптомов. Если это так, тогда и в этом случае жизнестойкость социума (особенно, когда речь идет об организме юной, растущей, хрупкой пока еще демократии) также в решающей степени связана с верным — и при этом не слишком поздним! — диагностированием. Ибо установление тоталитарной диктатуры либо авторитарного режима, как правило, представляет собой более или менее длительный процесс (результат процесса), а не одномоментную, лавинообразную катастрофу.

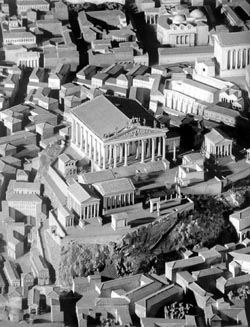

В роли диагноста могут с успехом, в нашем случае, выступать высококвалифицированные специалисты-историки. Ведь не будем забывать о том, что наука по самой своей сути — это не только регистрация и исследование фактов, но, прежде всего, — установление связи явлений (причем часто неожиданной связи явлений, внешне совершенно независимых друг от друга!). И поэтому, вглядываясь в политические портреты таких несхожих личностей, как Гай Юлий Цезарь, Нерон, Тамерлан, Филипп II Испанский, Людовик ХIV, Наполеон, Бенито Муссолини, Адольф Гитлер, Сталин, Мао Цзэдун, Саддам Хусейн, Чаушеску... (и, главное, анализируя их политическую практику), ученый может выявить некоторые типологически общие черты. Это и является условием верного диагноза.

Двигаясь по этому пути, мы приходим к неочевидным, но весьма поучительным выводам. Как правило, приход к власти многих из упомянутых (и неупомянутых) правителей деспотического типа стал результатом системного кризиса общества, причем нередко даже в большей мере духовного, нежели экономического. Из столетия в столетие повторялась следующая картина (едва ли не символическая): великие потрясения — войны, революции, кровавые гражданские конфликты — растаптывали души нескольких поколений людей, буквально ничего не дав им взамен. При этом предыдущая, «старая» система, делая глобальную ставку в первую очередь на насилие, терпела очевидный крах, ничего не добившись ни в политической, ни в морально-духовной, ни в экономической, ни в военной сферах (заметим при этом, что «идеологическое прикрытие» самого насилия может быть, разумеется, совершенно разным, ибо зависит от конкретных обстоятельств эпохи). И вот тогда-то и является Мессия (император, какой-либо иной «великий» монарх, непобедимый полководец, фюрер, дуче, генсек или другой, никогда неизбиравшийся народом партийный вождь)... Причем уже кандидата в Мессию (еще только кандидата!) можно довольно точно распознать по одному надежному признаку: он не просто заявляет, что способен руководить страной лучше других — он при этом клянется исправить все зло сейчас же и на все времена.

Май — месяц особенный; он вечно будет напоминать людям о Великой Победе над, быть может, самой страшной разновидностью тоталитаризма — нацистской, и о страшных жертвах, принесенных на алтарь этой Победы. Поэтому далее мы несколько подробнее остановимся на некоторых наиболее поучительных методах и приемах, использованных фюрером III рейха на пути к власти (помня при этом, что между гитлеровским и сталинским тоталитаризмом имеется как безусловное типологическое сходство, так и достаточно существенное отличие, ибо в первом случае речь идет об идеологии расово-национальной ненависти, а во втором — об идеологии ненависти классовой; так что тут мы, очевидно, не имеем дело с полным тождеством по формуле а=а, хотя общим есть одно и главное: террористическая воля к власти).

И вот вдумчивый исследователь (историк, философ, политолог) не может не обратить внимания на ряд весьма характерных моментов, являющихся, по сути, ни чем иным, как симптомами тоталитаризма, бешено рвущегося к власти. За игнорирование этих симптомов, этих метастаз общества человечество заплатило страшную цену (и справедливость требует заметить, что повинны в этом и лидеры западных демократий, в свое время активно заигрывавшие со Сталиным и, особенно, с Гитлером!). Потому разговор об этих процессах носит вовсе не академический характер. Тем более, что тирании именно ХХ века приобрели ряд качественно новых черт: нужно было уметь работать с массами, потребности в чем (во всяком случае, такой насущной потребности) у прошлых деспотов, как правило, монархов по рождению, часто не было.

Еще Цезарь знал две великие истины: во-первых, чтобы властвовать, нужно мастерски, искусно разделять народ; во-вторых, народ, готовый принять «хлеб и зрелища» вместо свободы — удобнейший объект для манипуляций. В ХХ веке эти истины «творчески усовершенствовали» Гитлер, Сталин и их последователи. Фюрер, например, опираясь на «человека с улицы» (смертельно напуганных и обозленных мелких и средних хозяев, судорожно ищущих, первое — защиту — Гитлер обещал им ее! — и второе — врага, которого он тогдашнему немецкому «среднему классу» указал: левые партии и «неполноценные расы», прежде всего, славяне и евреи), мастерски насаждал психопатическую идеологию «борьбы за существование», которому (существованию — ни больше ни меньше!) угрожают полчища врагов нации и арийской расы. Так он шел к власти. Аналогичным образом и Сталин с его теорией «СССР — осажденная крепость» и «концепцией» непрерывного обострения классовой борьбы утверждал свою тираническую власть.

Говоря о Гитлере, полезно было бы преодолеть ряд стереотипов. Этот звериный антиинтеллектуал, ненавидящий свободомыслящих образованных людей (особенно, что интересно, честных юристов!), тем не менее в реальной политике был дьявольски хитер и не очень-то соответствовал тому общепринятому образу примитивного, кровожадного погромщика-истерика, делавшего ставку только на своих штурмовиков. Его тактикой было не одно лишь насилие, а, прежде всего, «проедание изнутри» демократических механизмов тогдашней Веймарской республики (существовала в 1919 — 1933 годах). Именно это и сделал будущий «коричневый» диктатор, оставив от парламентарных и судебных механизмов ненавидимого им демократического государства одну лишь пустую оболочку. Нечто подобное, бесспорно, сложилось и в советской империи по мере укрепления власти «красного» диктатора.

Ярчайшим примером того, как Гитлер издевался над «третьей властью», может служить известный судебный процесс над нацистским вождем, проходивший в Мюнхене в феврале — марте 1924 года. Фюрера обвиняли в попытке насильственного захвата власти (пресловутый «пивной путч»), за что, по закону, ему полагалось пожизненное заключение(!). Проследим, как именно проходил суд. Один из присутствовавших репортеров писал: «Судебное заседание? Нет, скорее семинар по вопросу о государственной измене». Прокурор, открывший прения сторон, заявил, что Гитлер и его сообщники «преследовали высокую цель», и вовсе не шокировал этим явно сочувствовавший нацистам зал. Фашистский бандит №1 вел себя предельно нагло: поминутно перебивал судей, устраивал перекрестный допрос свидетелей (аналогия с Хусейном?), вызывающе заявил, что его целью действительно было уничтожение «преступного государства»... Его вступительная речь продолжалась пять часов. Выразив уверенность, что «суд истории разорвет на клочки» будущий приговор, Гитлер истерически завопил: «Исход нашей борьбы таков: либо враг пройдет по нашим трупам, либо мы пройдем по его трупам!» Понимали ли «демократические» судьи, с каким фантастическим демагогом имеют они дело, и, главное, насколько преступны его планы? Безусловно! Но они сами совершили, по сути, преступление, дав этому демагогу широчайшую трибуну (процесс освещали десятки газет и радио!) Приговор гласил: пять лет тюрьмы, а через восемь месяцев(!) Гитлер был уже на свободе... Метастазы нацистской тирании стали быстро распространяться.

Роковую роль в дальнейших событиях сыграли, бесспорно, неумение и нежелание всех демократических, ненацистских партий договориться между собой с целью противостояния тирании. Мелкие интриги, хрупкие, беспринципные коалиции «имени мыльного пузыря» (кстати, любопытнейший факт: первое правительство Гитлера, ставшего канцлером в январе 1933 года, было... коалиционным! Эта коалиция с правой Немецкой национальной народной партией просуществовала ровно 33 дня; затем новый фюрер просто вышвырнул чужих министров), постоянные роспуски рейхстага, непрерывные досрочные выборы, как правило, очень выгодные коричневому параноику...

А впрочем, был ли этот грандиозный злодей параноиком? Отнюдь. Будущий фюрер обладал адской хитростью, мертвой хваткой бультерьера, незаурядным умением просчитывать варианты действий (а вот стойкость своего главного врага — СССР — недооценил!). Вот его фраза, сказанная после досрочного освобождения из тюрьмы в конце 1924 года: «Если мы не можем пока их (врагов — И.С.) перестрелять, мы должны переголосовать их». Рост числа депутатов нацистской партии в рейхстаге (1928 г. — 12; 1930 г. — 107; 1932 г. — 230) свидетельствует о том, что парламентарная система сама по себе еще не есть гарантия от тоталитаризма. Иммунитетом может быть лишь наличие мощных социальных сил (большинство общества), кровно заинтересованных в реальной, работающей демократии.

Как когда-то говорил О. Бальзак, «люди должны наконец осознать, что у них есть общие интересы». Его слова, по всей справедливости, могут быть отнесены и к нашей стране. Надо только определить нам, гражданам Украины, в чем же эти общие интересы состоят. Очевидно, основой этих общих интересов может стать воспитание (точнее, самовоспитание) граждан Свободой — во всем бесконечно глубоком смысле этого великого слова.

Выпуск газеты №:

№75, (2006)Section

История и Я