В ожидании «Вашингтона»

Институт президентства: история и риски

В одной из своих работ — «Печальные тропики» — Клод Леви-Строс представил описание цивилизации, которая оказалась не в состоянии освоить орудия, завезенные колонизаторами. Племена вымирали, несмотря на то, что имели в своем распоряжении инструменты для жизни. А причина этого печального цивилизационного опыта крылась в неспособности туземцев интегрировать полученные для пользования орудия в собственную систему ценностей.

Сегодня ситуация в определенной степени повторяется, хотя и на другом, так сказать, уровне: народы мира активно стремятся воспринять орудия (опыт), институции и ценности демократических стран Запада, и, в частности, республиканскую форму правления и соответствующие ей системы — президентскую или парламентскую смешанную, усматривая в них средства повышения эффективности жизнедеятельности собственных общественных организмов.

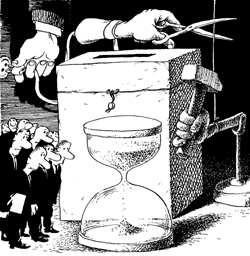

В этой статье остановимся на анализе двух аспектов цивилизационного знания относительно института президентства: собственно опыта (в самых общих чертах) его создания и последствий «усвоения» президенциализма в период с 1789 года, (когда впервые на планете в Соединенных Штатах Америки возникла новая властная структура), до сегодняшнего дня.

Постановка этого вопроса вызвана не только академическим интересом, но и обусловлена желанием обратить внимание интеллектуалов (которые, как предупреждал в свое время Поль Рикер, «через свои мысли и высказывания» должны ощущать себя «ответственными за преобразование, эволюцию, революцию их страны») на специфику проявлений института президентства: знание сути феномена и учитывание политического опыта народов, которые так или иначе восприняли выставленные Соединенными Штатами «президентские ориентиры», нацелит, надеемся, на вдумчивое и осторожное его использование в Украине.

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ДОЛЖНОСТИ

Наверное, сегодня мало кто помнит имя Вильяма Стита, как и его труд «История Виргинии», где он описал малопривлекательный «портрет» первых европейских колонистов, в самом начале ХVII ст. прибывавших в Новый Свет. Значительную их часть составляли непутевые юнцы из хороших семей, которых родители посылали за море с тем, чтобы спасти от позорной судьбы. Среди поселенцев Юга были злостные банкроты, распутники и те, кто, казалось, больше способен грабить и разрушать, чем создавать. Ими, как отмечал В. Стит, верховодили бунтарски настроенные люди из той же среды, легко толкая эту пеструю толпу на всяческие глупые и злые поступки. Правда, впоследствии (в начале ХVIII в., как писал уже А. Токвиль) к первым поселенцам присоединились «мастеровые и хлеборобы» — люди «более спокойные и с более высокой моралью», но практически ничем не отличавшиеся от низших слоев английского общества. Основывая ту или иную новую колонию, они не руководствовались «никакими благородными помыслами», «никакой целью». Как только возникала колония, в ней тут же вводилось рабство. Именно в поселениях на Севере формировались основные принципы, на которых впоследствии будет основана жизнь целой страны.

Молодой путешественник-француз был потрясен увиденным в Америке, в том числе степенью и качеством самоорганизации новосоздаваемого общества, которое действовало «вполне самостоятельно, управляя собой само», равенством существования людей и условиями, в которых «человек никогда не покоряется другому человеку», но лишь правосудию или закону. Особое внимание А. Токвиль обратил на природу, смысл и пределы президентской власти, на людей, которые на протяжении десятилетий, сменяя друг друга на президентской должности, обеспечивали эффективное функционирование исполнительной власти в государстве, подчиняясь воле народа.

Американский президент был выборным лицом. Осознание этого феномена привлекало мысль и сознание любого жителя — представителя «монархического моря», сталкивавшегося с республиканским строем Соединенных Штатов. Более того, этого последнего поражала еще и другая особенность: честь президента, «его имущество, его свобода, его жизнь» были в глазах народа США «постоянными гарантами должного использования порученной ему власти».

Опыт обустройства исполнительной власти Соединенных Штатов и, в частности, опыт создания системы президентской власти в первой великой демократической республике оказался настолько привлекателен, что вскоре — в первой половине ХIХ в. — ближайшие соседи уже предпринимали первые попытки его копирования. Американская конституция, по меткому выражению Лабуле, стала той матерью, чьи дети, будучи весьма похожи на свою «родительницу», заселили всю Америку, а слава первых американских президентов (прежде всего — их уважение к Конституции и отсутствие стремлений, связанных с узурпацией власти: отказался же, например, генерал Вашингтон, под которого впервые и была создана должность президента, занять ее в третий раз) достигла даже расчлененной двумя империями Украины и своеобразно отозвалась в строках Шевченко:

«О роде суєтний, проклятий,

Коли ти видохнеш? Коли

Ми діждемося Вашінгтона

З новим і праведним законом?»

(«Юродивий», 1857 г.)

В середине ХIХ в. (1848 г.) республиканское правление с институтом президентства воспринимается Европой: должность президента впервые появляется в структуре власти Швейцарии и Франции. Однако только после Первой мировой войны, то есть в следующем — ХХ — веке европейцы активно возьмутся за развитие республиканской формы и способа организации жизни в своих государствах и, соответственно, заинтересуются новыми властными механизмами. В 1919 г. в Европе появится президент. Прежде всего — в Веймарской республике. Затем — во властных структурах Австрии, Чехо-Словакии, Польши, странах Балтии.

Новые веяния не обошли и тогдашний Советский Союз: вопрос о введении в стране поста президента активно обсуждался во время подготовки Конституции (1936 г.).

В 30 — 40-х годах прошлого века первые президентские государства возникли и в азиатских странах — на Филиппинах, в Сирии, Ливане.

После Второй мировой войны президентство становится характерной чертой систем управления целого ряда других европейских государств — Италии, Греции, Португалии, Мальты. Свой вариант президентства культивирует «социалистический мир» — Вьетнам (1946 — 1980 гг.), ГДР (1949 — 1960 гг.), ПНР (1947 — 1952 гг. ), ЧССР (до 1989 г.), а еще Китай, КНДР и т.д. Со временем президентская должность вводится в Югославии (1963 г.), Румынии (1974 г., специально для Н. Чаушеску) и, наконец, в марте 1990 года — в СССР, для М. Горбачева.

Но не только Европа и Азия будут развивать властные институты в своих государствах, закладывая в них «элемент президентства». Даже в самых отдаленных уголках Африки во второй половине ХХ в. уже будут править собственные президенты. Закончится же прошлый век — «век президентотворения» — бурными процессами рождения новых государств на просторах бывшего Советского Союза, Югославии и появлением тех же институтов президентства в нововозникших государственных организмах.

Итог ХХ века: более 140 стран (из почти 200 членов ООН), независимо от того, являются ли они президентскими, парламентскими либо же смешанными республиками, имеют в структуре государственной власти должность президента. Казалось бы, демократический опыт Соединенных Штатов воспринят народами планеты довольно масштабно и плодотворно. Однако на самом деле это утверждение правомерно только частично.

Что же позволяет об этом говорить? Выделим только наиболее характерные аргументы.

НЕУДАЧИ «ИМПОРТА»

Прежде всего, — факт, на который все чаще указывает целый ряд западных ученых, убедительно доказывая, что президентская республика действует эффективно (без сбоев, так сказать) и на демократических принципах только на своей «родине» — в Соединенных Штатах Америки. Для остальных государств мира «американский эффект» оказался недосягаем. Правда, иногда упоминают Чили как государство, которому, по определению, в течение полутора сотни лет — до переворота 70-х годов — удавалось «сравнительно спокойно существовать» при президентском правлении. Определенное время президентство «оправдывало» себя, кроме США, еще в нескольких демократиях (из 31 государства «устойчивой демократии», то есть существующей не менее 25 лет подряд), в частности, в Колумбии, Коста-Рике, Венесуэле. Кроме того, среди «устойчивых демократий» присутствуют и две полупрезидентские республики. Остальные «старые демократии» — парламентские. В конце же ХХ века западные эксперты заговорили о президентской форме правления в Латинской Америке как «тупиковой».

Почему же институт президентства, подтвердив свой позитивный потенциал в США, не проявил его в более широких масштабах?

Во-первых, в отличие от США, где президентство возникло органично, так сказать, из общества (то есть стало следствием эволюции форм общественной самоорганизации), в странах-«реципиентах» оно, понятно, было привнесенным феноменом, требовавшим адаптации к тем или иным конкретным условиям, а не простого переписывания/создания местных конституций по американскому образцу, глубинных общественно-политических преобразований, к которым сознание населения было не готово. Таким образом, и это будет во-вторых, президентство в целом ряде стран возникало не как результат выборов, но главы государств (военных администраций) присваивали себе право самостоятельно назначать президента, или провозглашали сами себя президентами (например, Зия уль-Хак в Пакистане или Эршад в Бангладеш). В отдельных странах, где существует только одна партия (как в Кении), только эта партия и имеет возможность выдвигать кандидата в президенты, и именно он и избирается, обратим внимание, без голосования. Правда, в других странах процедура выборов все же имеет место, однако ее, скорее, можно трактовать только как свидетельство послушности электората, проявления его лояльности к власти. Так в 1977 г. в Заире на президентских выборах за кандидата в президенты проголосовало 98,1% избирателей, в 1979 г. в Габоне — 99,78%, а в Того — 99,97%, в 1980 г. Берег Слоновой кости — 99,9%.

В-третьих, институт президентства во многих странах мира по своей сути был принципиально отличающимся явлением от бытовавшего в США: то есть то, что называлось «президентством», на самом деле было монократическим, олигархическим и т.д. режимом. Характерной чертой целого ряда президентов таким образом становилась их бессменность. Например, более двадцати лет занимали президентскую должность Кеннет Д. Каунда (Замбия), Мобуту Сесе Секо (Заир), Ф. Уфуе-Буаньи (Кот- д’Ивуар) и др. Отказ от открытой практики деспотизма под зонтиком президентства не означал зачастую прекращения действия принципов деспотизма. Наверное, осознавая возможность «роста аппетита» у президентов, ни одна страна в Латинской Америке (за исключением Доминиканской Республики) до начала 90-х годов не позволяла им баллотироваться на второй срок.

Примечательно, что сегодня на постсоветских пространствах также уже наметились «президенты-долгожители» — в Казахстане и Туркмении президенты находятся на должности с 1990 г. С 1994 года бессменными являются президенты Таджикистана, Беларуси, Узбекистана. В Азербайджане должность перешла фактически по наследству от отца к сыну (в связи с чем, перефразировав Т. Пейна, можно заметить только одно: любая наследственность власти — только разновидность рабства). В других постсоветских республиках усиленно обсуждаются варианты увеличения срока пребывания президента на должности, возможности его избрания более двух раз и прочее. Это происходит не в последнюю очередь потому, что в результате президентских выборов срабатывает принцип «победитель получает все». Президент и его команда, обозначившись как «победители», берут в руки управление страной, не допуская к власти «побежденных». Понятно, что в спектре стремлений победителей желания отречься от монополии на власть, придерживаться демократических принципов сменяемости власти и тому подобное не просматриваются.

В-четвертых, целый ряд президентов, как свидетельствует история, были отстранены от власти (или наоборот, ее получили) в результате военных переворотов. Наиболее свежий, так сказать, пример, — 34-й государственный переворот в конце февраля этого года на Гаити и, как следствие, отстранение от власти президента Жана-Бертрана Аристида. В целом аналитики обращают внимание на то, что государственный переворот все чаще остается единственным методом, применение которого в конце концов помогает отстранить президента (узурпатора или, наоборот, — неудачника на должности) от власти, поскольку все другие меры оказываются неэффективными. Правда, бывают случаи, когда президенты-неудачники, утратив всякую способность руководить страной, добровольно уходят в отставку, как например, президент Аргентины Рауль Альфонсин (1984 — 1989 гг.), который за пять месяцев до окончания срока пребывания на должности, осознавая свое бессилие, смог сделать решительный шаг. Аналогичным образом в 1985 г. поступил президент Боливии Эрнан Силез Суазо. С помощью процедуры импичмента (обвинив в уголовном преступлении) удалось лишить власти Коллора де Мелло в Бразилии и Карлоса Андреса Переса в Венесуэле. Однако другие политические банкроты, наподобие перуанского президента Алана Гарсиа, бразильского Хосе Сарнея, гватемальского Виницио Серезо, «дотягивали» свои президентские сроки, выпустив из рук «рычаги управления». Такая бездеятельность президентов дорого стоила: их страны стремительно скатывались в пропасть нестабильности, всеохватывающего — системного — кризиса, выбраться из которого преемникам, как бесстрастно свидетельствует история, уже становится не под силу.

КАКУЮ РЕСПУБЛИКУ ВЫБИРАТЬ

Причиной «искажения» сути президентства, следовательно, является неготовность или неспособность сообществ к восприятию демократического опыта, обусловленная историческим опытом того или иного народа, уровнем политической культуры, экономического развития сообщества, состоянием гражданского общества, наличием/отсутствием развитого современного плюралистического сознания и тому подобное. Так подмечено, что президентскую форму правления в первую очередь выбирали латиноамериканские, африканские государства, унаследовавшие от прошлого груз неразрешимых проблем. Парламентскую же республику брались развивать народы европейских государств и, что примечательно, — бывшие британские колонии.

Однако и в парламентских или смешанных республиках все не всегда просто, особенно в «новых демократиях». Так в странах Центральной Европы имеют место разнообразные попытки президентов увеличить свою власть. Однако, в отличие от бывших советских или югославских республик, где президенты открыто расправляются с оппонентами, центральноевропейские правительства и парламенты жестко блокируют подобные попытки.

В нововозникших республиках, которые декларируют себя как «полупрезидентские» или «президентско-парламентские», президентов часто избирают в два этапа, поскольку в первом ни один из претендентов не в состоянии получить необходимое для избрания количество голосов. Победив во втором туре, такие лидеры после инаугурации быстро забывают, воспользуемся выражением Г. О’Доннелла, что не они были «первоначальным выбором» большинства избирателей, поэтому начинают верить в то, что воплощают в себе надежды и желания всех граждан, всей нации.

Далее. Отношения между президентом и парламентом часто развиваются на конфликтной основе. Исследователи феномена говорят о проблеме двойной демократической легитимности. Суть ее в следующем. Как президент, так и парламент появляются в результате электорального выбора, и это является основанием для споров о том, кто же фактический выразитель интересов народа. Осложнению ситуации в стране с президентской или полупрезидентской системой правления способствует и многопартийность, идеологическая разинтегрированность общества.

История (как древняя, так и «вчерашняя») дает примеры, когда должность президента занимал человек, довольно далекий от политики, а значит деятельность его как президента была неэффективной, что в свою очередь неблагоприятно отражалось на общественных процессах. Такие ситуации, например, объясняются тем, что кандидаты в президенты нанимают для проведения избирательной кампании профессионалов, которые «грамотно» представляют образ своего клиента, и он в глазах электората, в конце концов, предстает неким «спасителем» нации.

Приходу на президентскую должность человека, который после выборов берется решать узкокорпоративные или клановые интересы (не только в странах Латинской Америки, но и во многих бывших «коммунистических» странах) способствует и высокая степень коррумпированности общества, которая, в отличие от стран «устойчивой демократии», имеет тенденцию к росту.

Несмотря на недостатки президентского или полупрезидентского режима и его неприятие частью политиков-практиков, политологами или сегментами электората, среди исследователей демократии есть те, кто склоняется к мысли, что и парламентская система также не панацея от общественных бед, поскольку и ей присущи многочисленные недостатки (специфические для каждой страны в каждый промежуток времени, как аргументировано доказал в целом ряде своих исследований, например, Дж. Сартори). Таким образом, оценивая плюсы и минусы каждой из форм правления, специалисты, знакомые с демократической практикой во всех ее ипостасях, склоняются к выводу, что для нововозникших демократий (стран демократического транзита) переход к парламентаризму является, по определению Дж. Сартори, «переходом в неизвестность». Развитие же полупрезидентской формы правления, позволяющей странам действовать «в пределах своих знаний, опыта и компетенции», таким образом является оптимальным.

Выпуск газеты №:

№47, (2004)Section

Панорама «Дня»