Крепость Кодак — «ключ к Запорожью»

Возле южной окраины Днепропетровска, на крутом берегу Днепра, четвертое столетие высятся поросшие травой и терновником земляные валы некогда грозной крепости Кодак. С их вершин и сейчас хорошо видны широкая излучина реки, заднепровские дали и село Старые Кодаки, выросшее на месте бывшего крепостного посада. О самой крепости и бурных событиях казацкой эпохи теперь напоминает лишь скромный памятный знак, установленный в 1910 году по инициативе выдающегося украинского историка и краеведа, академика Дмитрия Яворницкого.

Неумолимое время и люди постепенно разрушают остатки старой крепости. Недалек тот час, когда этот памятник истории вообще может исчезнуть с лица земли. Сама судьба Кодака почти мистически подтверждает пророческие слова Богдана Хмельницкого, сказанные им польской администрации при строительстве крепости: «Manu facta manu distruo» — «руками созданное руками и разрушается» .

Основание крепости Кодак относится к одному из самых неспокойных периодов в истории Речи Посполитой. Избранный сеймом на польский престол амбициозный король Владислав IV в 1632 году начал войну с Московией (названную «Смоленской»), мечтая получить царскую корону, которую часть московских бояр предлагали ему еще в бытность королевичем в «смутные времена». Однако новый поход на Москву, несмотря на ратные успехи под Смоленском, пришлось прекратить из-за противодействия сейма. Кроме того, на юге, опасаясь усиления мощи Польши, активизировались Турция и ее вассалы — крымские татары. Неспокойно было и на украинских землях, где одно за другим вспыхивали казацкие восстания. Нуждаясь в помощи казаков в многочисленных войнах и заигрывая с казацкой старшиной, усилившей свое влияние со времен гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного, польское правительство, тем не менее, с опаской смотрело на разгул казацкой стихии. Старшина требовала равных прав с польской шляхтой; постоянно бунтовали «выписчики» и реестровые казаки, не получавшие жалования; продолжались самовольные походы запорожцев на Крым, в Молдавию и на черноморское побережье Турции. Бегство селян из-под панского гнета в степное порубежье и на Запорожье приняло массовый характер: как писал польский хронист, порой казалось, что «вся Украина хочет показачиться». Ситуация требовала срочных мер, тем более, что взоры Владислава IV вновь обратились на шведский престол и европейский театр военных действий, где продолжалась Тридцатилетняя война (1618—1648).

Заключая мир с Турцией, которая обещала прекратить набеги крымских татар, Польша, в свою очередь, обязалась обуздать запорожских казаков — выгнать их с днепровских островов и не допускать походов по Днепру в Черное море. Однако, достать запорожцев в плавнях Великого Луга было делом непростым; они могли запросто укрыться в многочисленных протоках и камышах. Сейм, собравшийся в феврале 1635 года, решил организовать настоящую блокаду Запорожья. Казакам было запрещено нарушать мир «как на суше, так и на воде». Под угрозой лишения всех вольностей и привилегий, им не позволялось брать лесные материалы для изготовления лодок, продовольствие, порох, пули и другое военное снаряжение; родителей обязали не отпускать в Запорожье молодежь, а людям шляхетского звания — военным специалистам — запрещалось помогать запорожцам и участвовать в походах. Кроме того, с целью окончательного прекращения морских походов во владения турецкого султана, военным инженерам было приказано изучить местность в русле Днепра для строительства «замка с пешим и конным гарнизоном». На сооружение крепости сейм ассигновал 100 тысяч польских злотых.

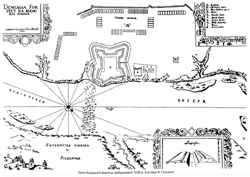

Само строительство поручили французскому инженеру Гийому Левассеру де Боплану, который впоследствии, по возвращении на родину (в 1651 г.) опубликовал свой знаменитый труд «Описание Украины», давший потомкам ценнейшие сведения об истории, географии, культуре нашей Родины. Место для крепости, которая должна была отрезать Запорожье от Украины, талантливый военный инженер выбрал весьма удачное — на высоком правом берегу, в излучине Днепра, возле первого порога, носившего с давних пор название Кодак.

За строительством лично наблюдал коронный гетман Станислав Конецпольский, а потому работы силами пленных крымских татар и селян велись форсированными темпами. Уже в конце лета 1635 года над порогом вырос «редут бастионного типа» с высокими, в 10 саженей, валами и глубоким рвом. Комендантом гарнизона, состоявшего из двух эскадронов драгунов, был назначен французский полковник Жан Марион — человек крутого нрава, который не разрешал казакам даже рыбачить на Днепре. Миновать крепость на лодках было крайне сложно — излучина реки позволяла гарнизону вести наблюдение на большом расстоянии и обстреливать «нарушителей», в случае надобности, из пушек. Естественным препятствием являлся и сам порог, преодолеть с ходу который могли лишь весьма опытные речники. Наличие крепости давало еще одно преимущество — контролировалось устье реки Самара, которая впадает в Днепр чуть выше по течению. Дело в том, что казаки не всегда могли вернуться из морских походов на Запорожье обратным путем по Днепру. В случае, если его низовье было прочно заблокировано турками и татарами, запорожцы огибали Крым, проходили через Керченский пролив и Азовское море, а затем по речной системе, когда на лодках, а когда и волоком, — через реки Миус, Волчью и Самару попадали в Днепр чуть выше порогов.

Именно так, через месяц после завершения строительства Кодака, в августе того же 1635 года, возвращался из морского похода отряд казаков во главе с Иваном Сулимой. К большому своему удивлению на первом пороге они увидели польскую крепость. Ночью три тысячи казаков внезапно напали на укрепление и перебили почти весь гарнизон, состоявший из 200 наемников-драгунов. Спаслись лишь 15 драгун, находившихся в разъезде. Расправа над комендантом, посягнувшим на вольности запорожские, была жестокой. По описанию Львовской летописи, его «живо взявши, наперві руки ізсікли і за пазуху вложили, і у плюндри пороху насипали і поставили у стовпа над Дніпром, і запалили, і порох го втиснул в Дніпр».

Разгром Кодака и дерзость запорожцев вызвали ярость польской администрации. По приказу коронного гетмана Станислава Конецпольского был организован карательный поход и реестровые казаки на одном из днепровских островов вскоре схватили Сулиму и еще пятерых старшин. Бунтарей привезли в Варшаву и в декабре 1635 года четвертовали на площади. По милости короля, за особые заслуги в военных кампаниях, в живых был оставлен лишь хорунжий Павло Бут (Павлюк), который через два года возглавил очередное восстание казаков. Однако он был разбит, выдан полякам и казнен в той же Варшаве в феврале 1638 года. Поражение потерпели и его соратники — Яков Остряница и Дмитро Томашевич-Гуня, после чего польским властям удалось на целое десятилетие усмирить казаков.

Немалую роль в этом сыграла восстановленная крепость Кодак, работы над которой закончились в июле 1639 года. Реконструкцией руководил инженер Фридрих Геткант, ранее возводивший укрепление во Львове, Городище, Хмельнике и в других городах. Обновленная Кодацкая крепость стала почти втрое больше прежней, были построены католический костел и монастырь, православная церковь. Усилились и меры безопасности. По сообщению польского шляхтича Б. Машкевича, на высоких валах была установлена мощная артиллерия. Перед заходом солнца ворота закрывались, мост через ров поднимался и в крепость не пускали никого, даже в случае крайней необходимости. Ночами на валах постоянно находились дозоры во главе с дежурными офицерами. В трех километрах от крепости, на самом высоком месте была построена огромная сторожевая вышка, с которой окрестности якобы просматривались на 50-60 километров. Возле ее подножия всегда находился конный отряд. Как только дозорный на вышке кого-либо замечал — в погоню отправлялось несколько всадников. Конные патрули также регулярно объезжали местные балки, где могли притаиться казацкие ватаги и беглецы, отправлявшиеся на Сечь.

Губернатором Кодака коронный гетман назначил шляхтича Яна Жолтовского, а комендантом — своего племянника Адама Конецпольского. Оба они считались опытными офицерами, поскольку не раз принимали участие в боевых действиях и служили в войсках Католической лиги во время Тридцатилетней войны. Согласно инструкции, губернатор Кодака обязан был постоянно заботиться об усилении крепости: ежегодно досыпать на локоть земляные валы, используя труд задержанных и пленных; следить за тем, чтобы за пороги без разрешения не проскользнула ни одна живая душа. Проезжать туда позволялось только снабженцам, которые везли продовольствие для реестровых казаков, стоявших гарнизоном на Сечи.

После восстановления крепости на Кодак пожаловал сам коронный гетман С. Конецпольский. По дороге в свою свиту он пригласил и казацкую старшину, чтобы продемонстрировать могущество польской власти. Осмотрев Кодак, гетман с усмешкой, посматривая на казаков, заявил, что теперь уж крепость стала неприступной. Тем не менее, находившийся в свите чигиринский сотник Богдан Хмельницкий как бы ненароком заметил: «Manu facta — manu distruo». И как в воду смотрел...

Окончание см. на следующей стр. «История и «Я»

Выпуск газеты №:

№201, (2002)Section

История и Я