Антонович, которого «невозможно уловить»

К 180-летию со дня рождения историка и общественного деятеля, которого не без основания считали «мозговым центром» украинского движения второй половины ХХ века

Жизнь и деятельность этого удивительного человека словно сотканы из парадоксов — даже больше, из тяжело соединимых контрастов, противоречий, странных событий, даже загадок. Недаром Василий Ульяновский, самый авторитетный, по-видимому, современный исследователь творческого и жизненного пути нашего героя, в свое время заметил, что «настоящая его жизнь — это скрытая колоссальная часть айсберга», поскольку Владимир Бонифатьевич Антонович, будучи личностью чрезвычайно скромной, сдержанной, в известной степени «закрытой» для чужих, органично не воспринимал никаких форм шумной «работы на публику», саморекламы или самовосхваления.

А между тем Владимир Антонович — крупнейший украинский историк конца ХІХ века. Он родился 180 лет назад, 6 января 1834 года, в селе Махнивци на Киевщине, ныне — Житомирская область, его матерью была полячка Моника Гурская — внебрачный потомок рода Любомирских, которая, несмотря на знатные семейные корни, была вынуждена служить гувернанткой в аристократических благородных имениях Правобережной Украины и, по воспоминаниям сына Владимира, «отличалась огромною энергией, большим развитием воли с деспотическим весьма направлением», официальным отцом — Бонифатий Антонович, литвин из Виленщины, выпускник Кременецкого лицея и гувернер, который стал законным, легитимным мужем пани Моники, а впоследствии — усыновил будущего выдающегося ученого, передав ему свою фамилию. Настоящим же отцом знаменитого историка исследователи его биографии почти единогласно считают Яноша Джидая — сына венгерского революционера Матяша Джидая, пламенного борца за независимость Отчизны от империи Габсбургов, который, скрываясь от преследований, в самом начале ХІХ века осел на Галичине и дал Яношу, своему первенцу, хорошее образование (тот окончил философский факультет Львовского университета) — однако честолюбивый и демократично настроенный юноша тоже должен был начать карьеру гувернера на Правобережной Украине. В имении шляхтича пана Марковского, в селе Ягубец на Уманщине, Янош Джидай познакомился с Моникой Антонович. «Результатом этой встречи, — писал Владимир Бонифатьевич в воспоминаниях, — была моя жизнь».

Жизнь была суровой к юному Владимиру. Несколько лет (с 1840-го по 1844-й) воспитанием мальчика занималась по большей части мать; он вспоминал об этом времени: «Я ее очень боялся; тон решительный, деспотический настрой, гувернантская привычка исправлять манеры и суровое преследование всяких ошибок в этом взгляде так меня пугали, что я старался прятаться или убегать из дома, как только она туда приходила». Однако, несмотря на психологический террор со стороны пани Моники (за отказ пересказать книжку подростка три дня держали на коленях, не давали обеда и т. п. — это только питало в его душе ненависть к этому деспотизму с «благородным привкусом», характерному для матери, к «обществу господ», которое «не отличалось совсем интеллигентностью, зато каждый господин выступал с большим апломбом, спесью, в целом старались держаться как замкнутая каста» — это из воспоминаний нашего героя), Антонович не только получил хорошее образование в одесском пансионе своего отца Яноша, выучив французский, античные языки, историю, географию, математику, физику, естественные дисциплины, но и закалив волю, на всю жизнь запомнил слова отца: «Тебе надо очень много учиться, много работать, потому что придется самому, своей головой прокладывать себе дорогу в жизни».

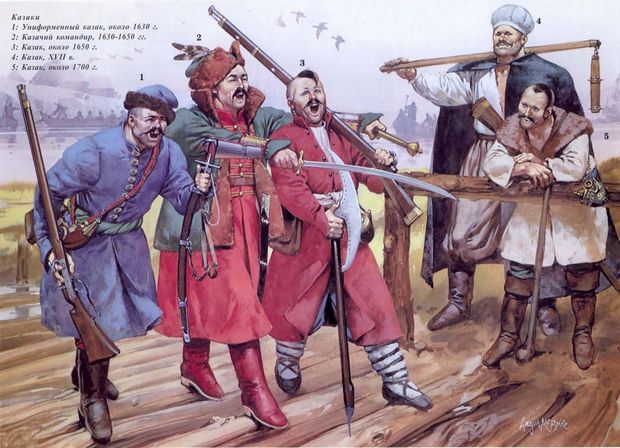

И он проложил себе дорогу — талантом, умом, упрямым трудом. Антонович стал профессором Киевского университета им. Святого Владимира (1878—1903 гг.), членом-корреспондентом Российской императорской академии наук ( 1902 г.), деканом историко-филологического факультета Киевского университета (1880—1883 гг.), действительным статским советником (достаточно высокий чин в имперской «Табели о рангах»), кавалером орденов Св. Станислава ІІ степени (между прочим — «во внимание к его ученым трудам на пользу отечественной истории и русского дела в Юго-Западном крае»!), святого Владимира ІІІ и ІІ степени, автором знаменитых в Российской империи и Европе трудов по истории церкви («Очерк отношений Польского государства к православию и православной церкви», 1866, «Очерк состояния православной церкви в Юго-Западной России с половины XVII до конца XVIII ст.», 1871), истории казачества («Последние времена козачества на правой стороне Днепра», 1868, «Исследование и гайдамачестве», 1876), биографий Богдана Хмельницкого, Ивана Гонты, Савы Чалого, Даниила Братковского, трудов по истории Киева («Киев, его судьба и значение с XIV по XVI столетие», 1882, «Киев в дохристианское время», 1896, «Киев в княжеское время», 1897), фундаментальной монографии «Очерк истории Великого княжества Литовского до смерти великого князя Ольгерда», 1877 — и сотен небольших статей, рецензий, исторических обзоров...

Поэтому уважаемый в империи «номенклатурный» профессор наивысшего ранга, который сделал огромный вклад «в русское дело» (кстати, подавляющее большинство работ Антоновича, разумеется, по политико-цензурным соображениям во время тотального запрещения украинства, печаталось на русском языке, причем слово «Украина» употреблять было запрещено — именно в таких условиях приходилось работать ученому — вместе с тем надлежало писать «Южная Русь» или «Юго-Западный край»). Однако в таком случае, чем объяснить тот факт, что люди самых разнообразных взглядов и политической ориентации — от жандармских «чинов» до главных деятелей «Громади», «Просвіти» и Научного товарищества имени Шевченко — считали лично действительного статского советника, профессора Владимира Бонифатьевича Антоновича «мозговым центром», «интеллектуальным мотором» украинского движения 70—90-х годов ХХ века? И считали, между прочим, не без основания! Почему, собственно, в декабре 1890 г. во Львове на торжественной встрече с Антоновичем депутация общества «Просвіта», как вспоминал сам ученый в дневнике, в составе таких известных украинско-галицких деятелей, как Огоновский, Барвинский и Лавровский, «устроили мне высокоторжественную овацию... Они вдруг в моем маленьком номере, скинувши пальта, остановились и приняли тожрественный вид; Огоновский сказал очень торжественную речь, в течение которой я неимоверно смутился и затем ответил такою же торжественною речью экспромтом, которая сошла не згирше. Дело в том, что общество «Просвіта» почтило меня выбором в почетные члены; затем секретарь общества Лавровский преподнес мне диплом на звание почетного члена в роскошном переплете и издания общества за текущий год, в числе которых я узрел с недоумением календарь, в коем изображен мой собственный портрет в середине меж портретом Основьяненко и Хмельницкого (?!)». В тот же день Научное товарищество имени Шевченко тоже избрало Владимира Бонифатьевича своим почетным членом и вручило ему соответствующий диплом.

Наконец, почему в марте 1908 года, сразу после смерти Антоновича, львовская газета «Діло», которая придерживалась четких национально ориентированных взглядов, писала: «Наш нарід поніс болючу втрату. Не стало між живими одного з найбільших Українців в по-шевченківській добі. Володимир Антонович-то один з головних репрезентантів відродження української ідеї. Пером тобі рідна земля, яку ти так дуже, так сильно полюбив, Великий Отамане! Поклін доземний Твоїй пам’яті від усіх синів України! Живе українська Мати!». А один из участников похорон Антоновича в Киеве высказался так: «Шествие на кладбище было свого рода шествием на Голгофу. Почти все венки, на которых были красные цветы, в том числе и мой с надписью «Учителю жизни», везлись под. спудом, тщательно закрытыми; черносотенные патриоты изрыгали по сторонам провокаторские возгласы, под звуки которых мы молча следовали за дорогими нам останками, а на самом кладбище перед открытой могилой топа полицейских гадов стояла в погной готовности броситься на каждого, который бы осмелился сказать прощальное слово покойному. Царский коршун до самой могилы не выпускал из когтей своего врага. Наш гениальный ученый, над друг и покровитель, спокойный оком смотревший на будущее, завещал нам свою величавую простоту. Он был прообразом многострадальной Украины».

Нет ли здесь чрезмерного пафоса, явного преувеличения? Люди, знакомые с общественно-политической деятельностью Антоновича (а его заслуги в этой области по крайней мере не меньше, чем сугубо научные свершения), уверенно будут отвечать: «нет!». Вот что писал в свое время Сергей Ефремов, человек достаточно жесткий, не склонный к лишним сантиментам: «Стіни історичного будиночка на розі Кузнечної й Жилянської у Києві (там жил Антонович. — И. С.) бачили в собі і збори представників од усієї України, і студентські загальні зібрання, і тихі наради центрального органа, що потім директивами розходились по громадах і керували їхньою роботою. Тут Антонович був справді, можна сказати, «мужем совіта», і часто навіть найбільш заплутані справи знаходили щасливий кінець, коли їх торкався Антонович своїм ясним, тверезим розумом, послідовною логікою і вмінням просто підходити до найтяжчих завдань». А по мнению историка и общественного деятеля Бориса Крупницкого, Антонович через киевскую «Громаду» «тримав під своїм впливом взагалі український політичний і культурний рух в межах Російської імперії».

Какими же были настоящие политические взгляды Владимира Бонифатьевича, личности достаточно осторожной, не склонной к откровенности с незнакомцами, сдержанной в научных публикациях (потому что угрожали обвинения в «украинофильстве», а то и в «сепаратизме» — кроме того, Антонович знал о десятках доносов персонально на него, об уголовных делах, заведенных на этом основании в начале 60-х годов, да и позже он находился под негласным надзором полиции). Поэтому коротко о гражданской и политической позиции знаменитого ученого. Александр Лотоцкий, который хорошо знал Антоновича, отмечал, что «він був реальним і далекоглядним політиком, для чого служили йому і природний хист, і історичний досвід ученого, і розважлива думка над сучасними подіями. Щодо перспектив української справи в самій Росії, Володимир Боніфатійович мав ясне уявлення, що той колос, не опертий на добрій волі народних мас, мусить упасти; але до того моменту потрібно заховати максимум української національної сили, ту силу розвинути бодай культурно, коли не можна політично» (имеется в виду деятельность украинских кружков в высшей и средней школе, украинское издательское дело и распространение украинской книжки). «Лише такі способи української праці, — утверждал Лотоцкий, — та й то з великим обмеженням і небезпекою, були у той час можливі. Всі ж інші полягали в таємній пропаганді серед селян та робітників, пропаганді здебільшого бунтарській. До цих останніх способів В.Б. не був здатний вже навіть з огляду на свій вік похилий, і за це в останні літа життя довелося йому зазнати прикрих докорів від молодшої генерації вже за кілька літ до його смерти в дуже поважному віці».

Надо четко осознавать, что на протяжении десятилетий самоотверженной работы на научной и общественной ниве (на протяжении как минимум 25 последних лет жизнь он имел очень серьезные проблемы со здоровьем, но не снижал ни объем выполняемых работ, ни требовательность к себе) Антонович осуществил очень важную, историческую миссию: он доказал и обосновал, с использованием всего арсенала современной науки, что украинцы являются отдельным, самодостаточным народом со своей неповторимой историей, языком и культурой — а не «южною ветвью единого русского народа». Это было, в сущности, делом всей жизни Владимира Бонифатьевича. Как и делом его жизни было «обжалование исторической Польши», по словам его самого лучшего и самого знаменитого ученика Михаила Грушевского, то есть критический анализ «цивилизационной миссии» польской шляхты на украинских землях на протяжении XIV—XVIII веков. Это обжалование берет свое начало от знаменитой «Моей исповеди» Антоновича (1862), блестящего образца его публицистики, где он, отвечая на обвинения прежних «ожесточенных друзей» их благородной среды (конкретно — Тадеуша Падалицы), которые объявляли историка отступником от польского дела и «оборотнем», заявил: «Господин Падалица, вам угодно было обратиться к моей личности с эпитетом «перевертень». ...Да, г-н Падалица, вы правы! Я действительно «перевертень», — но вы не взяли во внимание одного обстоятельства, именно того, что слово «отступник» не имеет само по себе смысла; что для составления себе понятия о лице, к которому приложен этот эпитет, нужно знать, от какого именно дела человек отступился и к какому именно пристал; иначе слово это лишено смысла — это пустой звук... Я удивлен, что поляки-шляхтичи, живущие в Южнорусском крае, имеют перед судом собственной совести только две исходные точки: или полюбить народ, среди которого они живут, проникнуться его интересами, возвратиться к народности, когда-то покинутой их предками, и неусыпным трудом и любовью, по мере сил, вознаградить все зло, причиненное ими народу, вскормившему многие поколения вельможных колонистов, которому эти последние за кровь и пот платили презрением, ругательствами, неуважением его религии, обычаев, нравственности, личности — или же, если для этого не хватит нравственной силы, переселиться в землю польскую, заселенную польским народом...» Это публицистическое выступление стало гражданским подвигом Антоновича, вызвав шквал ненависти и злобы; заметим только, что эти рассуждения касаются не только поляков и не только ХІХ века!

Задекларировав негативную роль для Украины исторической Польши, Антонович, выдающийся «культурник» (исторический прогресс для него был прежде всего прогрессом культуры, а не государственности или техники), чрезвычайно критически (правда, не публично, а в частных разговорах и лекциях) относился и к роли Российского государства, его культуры в частности. Задолго до Хвылевого он сказал своей ученице Софье Егуновой-Щербине (она зафиксировала этот разговор, который состоялся 1891 года): «Влияние русской культуры на украинцев слишком большое и поэтому вредное. Русская литература сильнее украинской, а русский язык слишком близок к украинскому — это увеличивает опасность. Когда украинцы будут усваивать общечеловеческие идеи и высшую культуру из произведений западноевропейской мысли на чужеземных, более далеких языках, то они не будут так терять свой родной язык, как теперь; они будут пытаться выражать эти идеи на своем языке и этим будут способствовать его развитию, а вместе с тем и развитию родной литературы и культуры. Пусть молодежь учится на чужеземном языке, читает более богатую на идеи западноевропейскую литературу — это будет полезнее для нее, чем влияние русской литературы». Хорошая иллюстрация к теме «Антонович — выдающийся европеец!»

* * *

Михаил Грушевский, отдавая дань уважения памяти своего учителя, нашел такие слова: «Ти висловляв надію, переходячи в ряди української суспільности, що горячою любовию і працею для нашого народу ти станеш своїм, рідним для неї. Ти здобув більше — бо став для неї любленим між любленими, від перших працю твоїх і до кінця много трудного твого віку... Але невмирущий могутній дух твій, в творах твоєї мислі, буде вічним участником українського життя, доки житиме українське ім’я». Сегодня, после десятилетий шельмования Антоновича в советские времена (начиная с 1933 года взгляды этого убежденного либерала, для которого превыше всего была свобода личности, были сталинскими «овчарками пера» объявлены не только «националистическими», а даже «фашистскими»), для нас очевидно: в этом высказывании Грушевского — большая правда.

Ведущий страницы «История и «Я» — Игорь СЮНДЮКОВ.

Телефон: 303-96-13. Адрес электронной почты (e-mail): master@day.kiev.ua

Выпуск газеты №:

№2, (2014)Section

История и Я