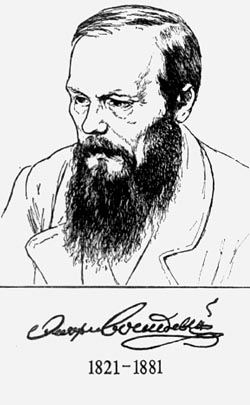

«Человек, который весь — борьба»

К 125-летию со дня смерти Федора Достоевского

За полгода до смерти он сказал о Пушкине, которого обожествлял и духовным наследником которого стремился быть: «Пушкин умер и, безусловно, унес с собою в могилу некую тайну. И вот мы без него эту тайну разгадываем». С не меньшим основанием можно применить эти слова к самому Федору Михайловичу Достоевскому (1821—1881), одному из величайших классиков мировой литературы, чей жизненный путь завершился в Петербурге ровно 125 лет назад, 9 февраля 1881 года (по новому стилю).

В годы перестройки произведения Достоевского (особенно роман «Бесы») активно вовлекались в «актуальный публицистический оборот» и сыграли немаловажную роль в том духовном переломе — в частности, в среде интеллигенции — без которого была бы невозможной острая, беспощадная, исторически абсолютно необходимая критика тоталитарного сознания, сыгравшего такую фатальную роль в отечественной и мировой истории ХIХ–ХХ веков. Образ убежденного фанатика-экстремиста (из записных книжек к «Бесам»), одержимого навязчивой идеей революционной ломки общества и на простой, казалось бы, неопровержимый аргумент оппонента: «Народ это не поддержит!» спокойно отвечающего: «Упразднить народ» — такой образ не забывается. Перед нами — яркое свидетельство того, что Достоевский действительно был гениальным писателем-пророком, предчувствовавшим и предсказавшим появление на сцене мировой истории Гитлера, Сталина и прочих диктаторов-«профессионалов» геноцида (напомним: «Бесы» опубликованы в 1872 году!).

Но не зря о Достоевском говорили современники: «Этот человек — весь противоречие и весь борьба». Абсолютно четко заявляя, что «недуги человечества значительно глубже, серьезнее и страшнее, чем представляют себе коммунистические лекари», этот уникальный писатель тем не менее всю жизнь был весьма далек от канонов «правоверного либерализма». Не этим ли объясняется тот странный факт, что относительная «мода» на Достоевского на его родине, в России, судя по всему, проходит (заметим, правда, что интерес к творчеству писателя заметно возрос на некоторое время в 2003 году, после демонстрации телесериала по роману «Идиот»)?

Достоевский — один из тех художников, значение духовных открытий которых не укладывается в узкие национальные или временные рамки; как гениальный человековед, он не может быть чужим и для нас, украинцев. Ибо он доказал, что развитие общества (и каждой неповторимой человеческой души) не есть однолинейный, механический, четко управляемый процесс. Достоевский и сейчас со всей страстной силой своего пророческого дара демонстрирует нам обветшалость и бессмысленность «священных» догм — как старых, навсегда отброшенных историей (например, о коммунистическом рае на Земле), так и новомодных — например, той догмы, что материальное изобилие есть высшая цель и предел социального прогресса, или же такой, освященной высокими авторитетами, догмы, в соответствии с которой исключительно и только «средний класс» есть единственный гарант демократии и свободы (тут можно вести долгую и содержательную дискуссию, для начала спросим только: а что это, собственно, такое — «средний класс»? Каковы его критерии в Украине? На Западе, например, часто было принято считать, что это те люди, которые не занимаются наемным трудом...).

За последние 15 лет чуть ли не общепринятой и бесспорной стала та точка зрения, согласно которой двигателем общественного прогресса должен быть материальный (личный) интерес того или иного члена социума. Очень любопытно, что подобное учение вовсе не ново. Например, в «Преступлении и наказании» у Достоевского именно такую теорию проповедует удачливый и ловкий адвокат Петр Петрович Лужин. Вслушиваясь в его слова, мы найдем для себя богатый материал для размышлений о дне сегодняшнем. Дадим слово Лужину: «Согласитесь сами, что у нас теперь есть преуспеяние, или, как говорят, прогресс хотя бы во имя науки и экономической правды... Одним словом, мы безвозвратно отрезали себя от прошедшего, а это, по-моему, уж дело-с. Если мне, например, до сих пор говорили: «возлюби», и я возлюблял, то что из того выходило? Выходило то, что я рвал кафтан пополам, делился с ближним, и оба мы оставались наполовину голы, по русской пословице: «Пойдешь за несколькими зайцами разом — и ни одного не достигнешь». Наука же говорит: возлюби, прежде всех, одного себя, ибо все на свете на личном интересе основано. Возлюбишь одного себя, то и дела свои обделаешь как следует, и кафтан твой останется цел. Экономическая же правда прибавляет, что, чем более в обществе устроенных частных дел и, так сказать, целых кафтанов, тем более для него твердых оснований и тем более устраивается в нем и общее дело. Стало быть, приобретая единственно и исключительно себе, я именно тем самым приобретаю как бы и всем и веду к тому, чтобы ближний получил несколько более рваного кафтана, и уже не от частных, единичных щедрот, а вследствие всеобщего преуспеяния».

Весьма любопытный подход, не так ли? Но вот что отвечает Лужину (в сущности, клеветнику, жулику и негодяю) главный герой романа, Родион Раскольников, — и есть основания думать, что с ним солидарен и Достоевский: «А доведите до последствий, что вы проповедовали, и выйдет, что людей можно резать». «Доводить все до последствий» и, главное, думать — вот завет Достоевского.

Выпуск газеты №:

№21, (2006)Section

История и Я