Эпоха Леонида Кучмы Технология независимости-5: уроки прошлого столетия

Продолжение. Начало см. в N№ 92, 97, 102,139

Существует закон физики: застывая после расплавления, кристаллическое вещество восстанавливает свою предыдущую структуру. В обществоведении есть свои законы, а среди них схожий: после революционных потрясений общество имеет тенденцию возвращаться, хотя бы частично, к обычным, застывшим в сознании формам взаимоотношений между людьми.

Один из постоянных авторов газеты «День» недавно вполне уверенно заявил: из всех постсоветских стран уровень демократии в Украине — самый высокий. Действительно, в других бывших советских республиках существуют — скажу осторожно — определенные ограничения демократии. Таких ограничений немало и в Украине, но только на уровне чиновничьего произвола. По-видимому, заложенное в характере украинцев стремление избегать насилия в продвижении к поставленным целям объясняет главную закономерность современного процесса государственного строительства: отсутствие человеческой крови.

Демократия — наше самое большое завоевание последних лет. Иногда неудобная, она позволяет двигаться обществу в правильном направлении. Хорошо, что это понимают первые лица государства. В политической борьбе в демократической стране всякое может случиться. Хочу напомнить шум в прессе по поводу чемодана с 30 миллионами американских долларов Леонида Кравчука. Какой там чемодан? Если выложить квадратный метр пачками стодолларовых купюр (больших не существует), а потом класть пачки друг на друга, то названная сумма не вложится даже в кубометр. Или взять книгу народного депутата всех постсоветских созывов, посвященную политическому портрету Леонида Кучмы: тщательно использован весь негатив, существующий в паутине Интернета, — а не страшно.

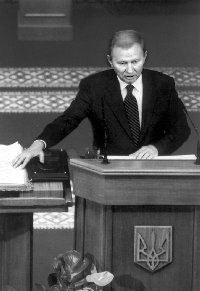

Стоит подняться над современной политической борьбой и проанализировать вторую половину 90-х годов прошлого века под углом основных закономерностей процесса государственного строительства. Даже политические противники действующего Президента Украины, по-видимому, не будут возражать против того, чтобы назвать этот период эпохой Леонида Кучмы. Иначе зачем писать о нем книги?

ПОВОРОТ 1994 ГОДА

Около трех месяцев новоизбранный Президент Украины изучал положение дел. По его поручению десятки ученых, хозяйственников и экспертов подготовили за это время объемный документ: «Об основах экономической и социальной политики». 11 октября 1994 года Л. Кучма обратился к парламенту с докладом «Путем радикальных экономических реформ», основанном на идеях этого документа.

Будучи премьер-министром, Л. Кучма не раз спрашивал в Верховной Раде, какое общество нужно строить в Украине. Провальный опыт первых лет независимости убедил его (как и многих других), что глагол «строить» не свойственен новой исторической реальности. Строили директивную экономику. Теперь следовало отбросить стереотипы формационной теории и дать простор инициативе каждого работающего в рыночной среде человека. Вместе с тем задачей государства было, опираясь на объективные закономерности рынка, проводить сильную экономическую и социальную политику.

Трансформацию общества Л. Кучма теперь рассматривал не как примитивную реставрацию капитализма, а как утверждение социально направленного рыночного хозяйства. Переосмысление социально-экономической перспективы политической элитой Украины имело колоссальное значение, потому что создавало предпосылки для усиления управляемости экономическими процессами со стороны государства. Отсутствие подобной управляемости угрожало появлением в атомизированном посткоммунистическом обществе социальных джунглей.

Рыночные реформы были невозможны без крепкой денежной единицы. Поэтому с осени 1994 года правительство начало готовиться к введению в обращение полноценной национальной банкноты — гривни. Однако ситуация для немедленной денежной реформы оставалась неблагоприятной. Либерализация экономической жизни, начавшаяся после введения 24 октября 1994 года Национальным банком единого рыночного валютного курса, привела, как и в 1992 году, к росту цен. Пока цены, а вместе с ними и заработные платы и социальные выплаты не стабилизировались, отказаться от купоно-карбованца было невозможно. Каждый гражданин Украины стал миллионером. Однако обесцененные миллионные купюры быстро таяли в кошельках. В кампании ваучерной приватизации, которую украинское правительство развернуло вслед за российским, почти каждый гражданин стал владельцем «ценных бумаг». Однако новоявленные миллионеры и капиталисты оставались нищими.

От гиперинфляции страдали не все. Для некоторых она стала средством сколачивания крупных капиталов. Бездна между «новыми украинцами» и теми, чье существование зависело от состояния государственного бюджета, углублялась. Миллионы граждан не могли приспособиться к новой экономической ситуации. Многие стали «челноками». Некоторые беспомощно ждали помощи от государства.

В 1996 году появились, наконец, первые признаки экономической стабилизации: укрепилась финансово-банковская система, удалось справиться с инфляцией. 2 сентября этого же года в обращение была введена гривня. Создались условия для прекращения бегства отечественных капиталов за границы страны. Страны с переходной экономикой могли использовать два метода финансовой стабилизации — активный и пассивный. Активный метод заключался в жестком «привязывании» своей валюты к одной из высоколиквидных валют Запада или «корзине валют». Такая валютно-финансовая политика была эффективной при наличии сильной исполнительной власти и ее надежного взаимодействия со властью законодательной. Используя ее, страны Балтии обеспечили высокие темпы экономического роста при минимальной инфляции.

Украина, однако, использовала для финансовой стабилизации пассивный метод, то есть политику гибкого валютного курса, определявшегося взаимодействием рыночных сил, свободных от административных ограничений. Такой валютный режим сбалансировал реальный спрос на иностранную валюту с ее предложением, компенсировал внутреннюю инфляцию, способствовал накоплению валютных резервов Нацбанка и повышал конкурентоспособность товаров отечественного производителя.

Позитивные качества свободного валютного режима этим, собственно, и исчерпывались. Как правительство, так и все граждане нередко становились игрушкой в слепой игре цен мирового рынка. В частности, проведенный в августе 1998 года российским правительством дефолт (отказ платить финансовые обязательства) показал колоссальную зависимость украинской экономики от положения дел в России. За короткий период гривня обесценилась вдвое. Соответственно поднялись цены, в том числе на товары народного потребления. При стабильном уровне зарплат и социальных выплат это привело к существенному падению уровня жизни. С другой стороны, обесценивание гривни сделало ее более соответствующей реальной покупательной способности. Это дало возможность покончить с натуральным обменом (бартером) во внутренней торговле. Рыночные реформы проводились при ограниченной законодательной базе, преимущественно с помощью президентских указов. Однако они проводились, и у Украины впервые возник шанс получить заем. Раньше никто ей не давал денег под системные преобразования. Украина оставалась единственной из стран СНГ, не получавшей кредитов МВФ.

Кредиты международных финансовых организаций были в основном несвязанными, то есть выделялись под общее обязательство проводить рыночные реформы. Возникали и ситуации, когда зарубежные кредиты объективно содействовали консервации нерыночных форм или продлевали состояние технической отсталости. Например, возможность оплаты энергоносителей за счет зарубежных кредитов предоставляла возможность и дальше использовать в производстве устаревшую технику с повышенными показателями энергоемкости. Правительство имело основания считать, что в данном случае лучше избежать безработицы и дальнейшего спада производства, чем вывести из эксплуатации чересчур энергоемкое оборудование. В конце 90-х годов Украина расходовала на один доллар валового внутреннего продукта в 12 раз больше энергоресурсов, чем страны Западной Европы.

Экономисты отмечали, что Украина «села на кредитную иглу». И действительно, когда кредиты постоянно использовались для латания дыр в бюджете, то возникала своеобразная наркотическая зависимость государственных финансов от зарубежной помощи. Из-за экономического кризиса, постоянного дефицита бюджета и платежного баланса (последний объяснялся прежде всего отсутствием эффективной энергосберегаюшей политики), и оттока за границу отечественного капитала правительство не имело возможности осуществлять очередные платежи по ссудам без оформления новых. За 1996 —1998 гг. сформировалась финансовая «пирамида», и Украина стала падать в долговую яму. Опасность ощутили сами заимодатели. Украине отказали в новых ссудах. И тогда оказалось, что она может обходиться без них, стоит только принимать бездефицитные бюджеты и реструктурировать долги. В 1999 году прекратился спад производства. Обслуживать внешний долг стало легче.

После падения тоталитаризма экономика оставалась государственной. Поэтому демократическая держава не могла избавиться от свойственных ее тоталитарной предшественнице патерналистских функций. Вместе с тем, у нее не было возможности осуществлять эти функции хорошо. Именно исчерпание такой возможности обусловило в 80-х годов сначала катастрофическое обострение системного кризиса, а затем и крах тоталитарного режима. Поэтому главным направлением трансформации общества было реформирование отношений собственности.

За 1991 — 1993 гг. в частную (в том числе кооперативную) собственность перешло 3,6 тыс. предприятий, преимущественно мелких. Результаты приватизации оказались намного хуже, чем при введении новой экономической политики в 1921 — 1923 гг. За семь десятилетий произошла не одна смена поколений. Навыками частного предпринимательства и капиталом для выкупа объектов приватизации владели только немногочисленные кооператоры или дельцы «теневой экономики», существовавшей и в советские времена.

Стратегия широкой приватизации впервые была очерчена в поданном в Верховную Раду документе «Об основах экономической и социальной политики» (октябрь 1994 года). Главным в новой экономической политике становился принцип управляемого формирования при участии государства современных рыночных механизмов. Это позволяло осуществлять демонтаж административных рычагов управления.

В «Основах экономической и социальной политики» обосновывалась целесообразность создания финансово-промышленных групп (ФПГ). В них должны были объединяться предприятия, связанные между собой единым технологическим циклом, а также работающие с ними банки. ФПГ рассматривались как рычаг структурной перестройки экономики и привлечения инвестиций со внутреннего и внешнего финансовых рынков. Однако соответствующий законопроект Верховная Рада провалила. Этим были перекрыты пути для реализации прозрачной схемы приватизации крупной промышленности. Вместо ФПГ стали создаваться нерегулируемые законом монополистические объединения. Используя связи с представителями исполнительной и законодательной власти, они обеспечивали себе сверхприбыли, а государству наносили огромный ущерб.

В выступлении в марте 1997 года при представлении ежегодного послания к Верховной Раде Л. Кучма обвинил правительство Павла Лазаренко в непоследовательной и невзвешенной политике на рынке энергоносителей. В результате поощряемой государственными органами монополизации этого рынка, как заявил Президент Украины, создалась угроза энергетической и экономической безопасности государства. Л. Кучма сообщил парламенту, что поручил изучить положение на газовом рынке Совету национальной безопасности и обороны. Расследование стало началом конца политической карьеры П. Лазаренко.

Предпринимательская деятельность подрывалась нестабильным налоговым законодательством и постоянно растущим прессом налогов на тех, кто не мог их избежать. С одной стороны, была установлена самая высокая в мире ставка подоходного налога с физических лиц. С другой стороны, в 1996 году почти 11 тысяч предпринимательских структур в отраслях, где вращались колоссальные средства (нефть, газ, электроэнергия, металл, химия, сахар и спирт) вообще не платили налогов. Принятые парламентом законы освобождали их от налогообложения, если они имели статус совместных предприятий или работали на давальческом сырье. Во второй половине 90-х годов была создана современная налоговая служба. Она смогла существенно увеличить поступления в бюджет, несмотря на уменьшение максимальной ставки подоходного налога с физических лиц с 90% до 40%. Был существенно ослаблен налоговый пресс на предприятия малого бизнеса, снижена налоговая нагрузка на фонд заработной платы.

К началу 2000 года форму собственности изменили более 65 тысяч предприятий и организаций. Более 70% общего объема промышленной продукции стали производиться на негосударственных предприятиях. Эти показатели довольно существенны, хотя уступают другим посткоммунистическим странам. Нельзя забывать о постоянной борьбе вокруг рыночных реформ между исполнительной и законодательной властями. Верховная Рада трех созывов относилась к реформам в основном с предубеждением и устраивала приватизационным процессам настоящую обструкцию. Ни одна из программ приватизации не была ею утверждена. Отношения собственности и до сих пор не защищены должным образом законодательством, вследствие чего в Украину не поступают в достаточных количествах иностранные инвестиции.

ЛИКВИДАЦИЯ КОЛХОЗНОГО СТРОЯ

У Украины самый высокий среди европейских стран показатель землеобеспеченности: более полугектара пахотной земли в расчете на душу населения. Природные условия для сельского хозяйства — прекрасные. Украинец — хлебороб по призванию. Не случайно, спасаясь от аграрного перенаселения, украинские крестьяне не устраивались в ближайшем городе, а ехали куда глаза глядят на свободные пахотные земли, иногда до самых берегов Тихого океана.

Однако в 1990 году 3,5 миллиона колхозников и более миллиона работников совхозов и других сельхозпредприятий Украины не справлялись со снабжением городов продуктами питания. Значительно меньшая относительно всего населения численность работающих на земле в высокоразвитых странах обеспечивала любой спрос. В чем тут дело? Исчерпывающий ответ всегда давали колхозные базары. Крестьяне, когда они работали на огромных земельных массивах колхозов и совхозов, используя при этом машинную технику, не могли накормить город. Эти же крестьяне, работая без машин в свободное от основной работы время на нескольких сотках приусадебного участка, были способны заполнить базары всем, в чем нуждался потребитель. Ответ заключался в том, что земля должна иметь хозяина, а не работающего «из-под палки» наемника. Понимание того, что колхозно-совхозный строй не имеет будущего, пришло ко многим представителям украинской политической элиты довольно рано. Осенью 1991 года правительство предложило Верховной Раде план преобразований. Предусматривалось, что за 1992-й год колхозы должны быть преобразованы в ассоциации или хозяйственные общества. Декларировалось право каждого колхозника на выход из колхоза и создание собственного хозяйства.

На рубеже 1991 — 1992 годов были сделаны якобы большие шаги в направлении реформирования аграрных отношений: Верховная Рада приняла законы «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» и «О формах собственности на землю». Провозглашалось, что наряду с государственной могут существовать коллективная и частная формы собственности на землю, причем все они равноправны. То есть законодательно опровергался один из главнейших постулатов коммунистической доктрины — о необходимости национализации всей земли.

Во втором из названных законов вводилось понятие коллективной собственности на землю. Было ясно, что Верховная Рада хочет предоставить право собственности колхозам, которого они не имели в советские времена. Однако такой формы собственности объективно не существовало (акционерная собственность является одной из форм частной). Каким образом колхозники могли реализовать право коллективной собственности: то ли каждый из них отдельно, то ли общим собранием колхоза большинством голосов, то ли делегированием этого права правлению или председателю? В каждом из названных вариантов коллективный или индивидуальный землепользователь фактически получал право частной собственности. Категория коллективной собственности на землю была такой же абстракцией, как категория общественной собственности из мифического арсенала политэкономии социализма. Она свидетельствовала, что парламентарии все еще находились в плену идеологических стереотипов советского прошлого.

Практически одновременно Верховная Рада приняла закон «О коллективном сельскохозяйственном предприятии». На этой законодательной базе к концу 1994 года возникло 6,5 тысяч КСП с правом собственности их членов на долю имущества (пай), а также более тысячи крестьянских союзов и кооперативов. Однако отношения между государством и КСП и внутри КСП оставались нереформированными. Из паевания исключалась земля — основное средство производства. Фактически коллективным сельскохозяйственным предприятием просто назвали те же самые колхозы и совхозы.

Среди колхозников не оказалось многих желающих стать фермерами. Колхозники выполняли ограниченные трудовые операции на основе разделения труда, им было бы непросто взяться за весь цикл сельскохозяйственных работ. На селе преобладали люди старшего возраста, рассматривавшие свой колхоз, совхоз или КСП, где они провели всю трудовую жизнь, как предприятие, призванное помочь им в пенсионном возрасте. У колхозников не было средств для приобретения необходимых в фермерском хозяйстве машин, а в стране не было банков, способных предоставлять займы для приобретения средств производства. Не существовало и перспектив для возникновения подобных банков, потому что земля была исключена из рыночного оборота и не подлежала залогу. Не удивительно, что в Украине насчитывалось в 1993 году менее 15 тысяч фермерских хозяйств, а спустя пять лет — до 35 тысяч. При всех обстоятельствах это — мизерное количество.

Преобразованиям в сельском хозяйстве положил начало принятый в ноябре 1994 года президентский указ «О неотложных мерах по ускорению земельной реформы в сфере сельскохозяйственного производства». Предусматривалось решение трех главных проблем: приватизации, оценки и рынка земли.

С целью разгосударствления земли в указе было использовано понятие коллективной собственности на землю. Оно было первым шагом в формировании частной собственности. После разгосударствления становилось возможным паевание земли. Обеспечивался приоритет права владельца на продажу пая над правом коллектива. То есть крестьянин сам решал, оставлять ли земельный пай в КСП, или основать фермерское хозяйство. Колхозы (КСП) могли существовать дальше только после хозяйственного самоопределения каждого крестьянина- собственника. Эта норма указа отвечала критериям демократического общества. Разгосударствление и паевание земли возлагалось на руководителей и специалистов колхозов и совхозов. Этим снималась проблема их возможного противостояния реформе.

Окончание читайте в следующем номер

Выпуск газеты №:

№149, (2002)Section

История и Я