«На окнах — решетки, на идеях — решетки»

Окончание. Начало читайте в №148 (стр. 5)

КАК ИСКАЛИ ТАЙНЫ

Государственную тайну искали везде. Даже в музеях. Так, в конце 1949 года Главлит провел проверку экспозиции музеев в Киеве, Харькове, Сталино, Одессе, Львове, Запорожье, Дрогобыче, Полтаве, Днепропетровске и Кировограде. Вот как докладывал о результатах этой проверки секретарю ЦК КП(б)У И. Назаренко заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК КП(б)У Билозуб: «В ряде музеев указанных городов были обнаружены экспонаты, разглашающие государственную тайну.

Например, в Харьковском краеведческом музее был экспонирован плакат-диаграмма о выпуске продукции предприятиями Союзной промышленности в г. Харькове на конец пятилетнего плана, в абсолютных цифрах, тепловозов, тракторов, паровых турбин.

В Одесском краеведческом музее экспонировались карты месторождений графитов, железомарганцевых руд.

Отдел пропаганды и агитации ЦК КП(б)У предложил заведующим отделами пропаганды и агитации обкомов КП(б)У в соответствии со списком главлита срочно изъять из экспозиции музеев экспонаты, разглашающие государственную тайну и в дальнейшем сурово следить за тем, чтобы музеи не были источником разглашения государственной тайны».

Иногда цензура стремилась демонстративно подчеркнуть свою бдительность партийному руководству. Проиллюстрировать это можно, скажем, на примере западных областей Украины, для которых во многих периодических изданиях делались специальные вставки с целью посеять враждебность к ОУН и УПА, действовавших на этих территориях. 6 января 1947 года начальник Главлита К. Полонник отправил письмо секретарю ЦК КП(б)У по пропаганде И. Назаренко, в котором писал: «Газеты западных областей УССР продолжают публиковать материалы, представляющие большой интерес для зарубежных разведок и бандеровского подполья. В этих материалах сообщается о провалах отдельных националистических банд, о захвате их главарей с указанием фамилий, псевдонимов и тому подобное…

Кроме сведений о судьбе главарей националистических банд, газеты продолжают публиковать и другие материалы, интересующие бандеровский центр, а именно: о деятельности сохранившихся банд, об организации нами специальных истребительных батальонов и тому подобное…

Докладывая Вам об этом, прошу Вашего указания редакторам газет прекратить публикацию сведений о террористической деятельности украинско-немецких националистов, поскольку такие сведения представляют ценность для бандеровского центра и причиняют ущерб нашим государственных интересам».

Особенно интересно проследить инициативы цензуры и реакцию на них партийных инстанций. В связи с этим обратимся к одному характерному примеру. В апреле 1947 года Главлит УССР, ссылаясь на то, что существует острая потребность в указаниях, которые могли бы вооружить цензоров художественной литературы, на основе обобщения собственного опыта составил проект «Указания цензору художественной литературы», поступивший в ЦК КП(б)У на утверждение. Проект начинался пафосно, указанием на то, что «важнейшие руководящие указания для цензора заложены в произведениях классиков марксизма-ленинизма, в решениях партии по вопросам литературы и искусства». Однако далее семнадцать (!) пунктов содержали перечень тех ориентиров, по которым то или иное произведение должно быть запрещено:

«1. Произведения, противоречащие нашей партийной программе, задачам коммунистического воспитания советского общества, произведения, носящие на себе следы буржуазной идеологии.

2. Произведения, выражающие чуждые, враждебные советскому строю тенденции, политико-идеологически вредные, лишенные советского воспитательного значения, безыдейные, аполитичные.

3. Произведения, в которых автор, в угоду литературному вымыслу, искажает историческую правду, положения марксистской исторической науки.

4. Произведения, воспевающие буржуазно-националистические взгляды о преимуществах одной какой-либо нации (украинской, например), ее «особой» исторической роли и «особом» национальном характере.

5. Произведения, заключающие в себе взгляды, направленные против сталинской идеи дружбы и братства народов, противопоставляющие одну нацию другой, все и всяческие проявления национализма, шовинизма, расового антагонизма и национальной ограниченности.

6. Произведения, в которых умышленно идеализируется и искажается историческое прошлое Украины, затушевывается классовая борьба, классовые противоречия в дореволюционной Украине, восхваляется мораль эксплуататоров, проповедуются осужденные партией буржуазно-националистические взгляды Грушевского и его «школы», его «теория» единого потока, «теория» отрубности, исключительности украинского народа и его культуры, «теория» безбуржуазности украинской нации и т.п.

Контролируя эти произведения, цензор обязан установить, поможет ли данное произведение воспитанию советского патриотизма или автор скатывается на националистические позиции.

7. Произведения, идеализирующие старину, уход в далекое прошлое, вместо отображения современной советской жизни.

8. Произведения, в которых обобщаются отрицательные явления нашей действительности, носящие временный характер и не типичные для нашего общества (например, бюрократизм некоторых звеньев советского аппарата, взяточничество, «блат» и др.).

9. Произведения, нарочито извращающие, уродующие советскую действительность, показывающие советских людей глупыми, невежественными, отсталыми, пошлыми обывателями.

10. Произведения, концентрирующие внимание читателей на фактах предательства и измены Социалистической Родине без противопоставления фактов героического и преданного служения советскому народу и стране, произведения, рисующие психологические переживания предателя и в какой-то степени оправдывающие факт измены и предательства.

11. Произведения, в какой-то степени порочащие советского воина, искажающие образ и моральный облик советского офицера и солдата (трусость, шкурничество, безынициативность, мародерство и т.п.).

12. Произведения, воспевающие чуждые советским людям чувства индивидуализма и эгоизма, выдвигающие на первое место личные корыстные интересы в ущерб общественным, социалистическим; прививающие читателю буржуазные взгляды на труд, пессимистическое отношение к жизни и т.д.

13. Произведения, которые по своей тематике безучастны к передовым идеям советского общества, отвлекающие читателя от событий и задач нашего времени и уводящие читателя в мир личных интересов и мещанского благополучия.

14. Произведения, искажающие взаимоотношения советских людей в труде, быту, в советской семье, пропагандирующие пошлое, легкомысленное отношение к женщине; произведения порнографические.

15. Произведения, тенденциозно восхваляющие буржуазную литературу и искусство, выражающие преклонение перед отсталой, отживающей буржуазной культурой, вместо обличения буржуазной действительности.

16. Произведения, отражающие осужденные нашей партией реакционные литературные течения и теории прошлого (лозунг «искусство для искусства»), являющиеся открытой формой проповеди гнилого аполитизма и безыдейности, эстетико-формалистических тенденций, проявления натурализма, пошлости, мещанства, декаденства, обреченности, всяческие проявления мистики, идеализма и т.п.

17. Произведения низкого художественного качества, халтурные, антинаучные».

Выяснив, что все художественное произведение или значительная его часть порочны, цензор должен был сначала согласовать все это с начальником соответствующего лита. Если начальник соглашался, составлялась рецензия, а выводы согласовывались с секретарем обкома партии по пропаганде и агитации или его заместителем. Затем следовало вызвать директора издательства или главного редактора, окончательно решить вопрос о рукописи. Только эти последние два должностных лица должны были знать о цензорском вмешательстве, и именно они (без ссылок на органы цензуры) должны были вести переговоры с автором произведения.

Тогда, в 1947 году, охранительный энтузиазм Главлита УССР не был поддержан. В Управлении агитации и пропаганды ЦК КП(б)У после ознакомления с проектом решили, что утверждать его нецелесообразно, поскольку он «может ввести в заблуждение цензоров, дает возможности широкого толкования данных указаний и может повлечь за собой большие ошибки в политическом контроле издаваемой литературы». Однако документ преодолел запрет, и многие его постулаты успешно работали фактически до краха системы коммунистической цензуры, а «широкое толкование» художественной и прочей литературы всегда оставалось ее непобедимым оружием.

ТЕХНОЛОГИЯ ЦЕНЗУРЫ

Для понимания сути и технологии работы цензоров важен анализ «Текстовых сводок вычерков предварительной цензуры», а также докладных записок о вмешательстве органов цензуры в книжно-журнальную продукцию, которые отсылались к ЦК КП(б)У. Или контроль за библиотечным делом. Например, по состоянию на 1 ноября 1947 года органы цензуры взяли в Украине на учет 10675 библиотек, проверив 8025. Вследствие этого было изъято 47419 книг и списано в макулатуру 51402 книги. Кроме того, более 10 тыс. экземпляров было подвергнуто исправлениям (вырезки статей, заклейка цитат, зачеркивания ссылок на «врагов народа»). Уже это свидетельствует об огромных масштабах деятельности цензуры.

В мае 1947 года К. Полонник отправил секретарю ЦК КП(б)У К. Литвину и заместителю Председателя Совета Министров УССР М. Бажану письмо, в котором докладывал о сплошной проверке книжных фондов библиотечной сети Украины и подчеркивал, что проверка не дает должного эффекта, поскольку все еще остаются огромные неразобранные книжные фонды, за счет которых пополняются библиотеки. Кроме того, в Украину постоянно поступают непроверенные книги из Госфонда РСФСР. В связи с этим начальник Главлита вносил несколько предложений, среди которых было и такое: «Позволить Главлиту Республики издать «Сводный список литературы, подлежащей изъятию из библиотек общественного пользования», обязав заинтересованные ведомства (Комитет культпросветучреждений, Уполномоченного ВЦСПС и Министерство образования) финансировать это издание.

Докладываю, что Главлитом уже проведена подготовительная работа по составлению этого «Сводного списка»: «Список» охватывает до четырех тысяч названий книг, подлежащих изъятию (по приказам цензуры за 1933—1947 гг.).

«Сводный список» издается на Украине впервые... Просим позволить Главлиту издать в указанном выше порядке «Список лиц, все произведения которых подлежат изъятию». Этот список нами составлен, он содержит 373 фамилии».

Вскоре ЦК КП(б)У дал разрешение на печатание такого проскрипционного списка. Впоследствии издание индексов запрещенных книг и нежелательных авторов станет традицией. Известно несколько списков:

1. Сводный алфавитный список книг, которые вошли в приказы Главлита Украинской ССР на изъятие и списание в макулатуру из библиотек общественного пользования за период с 1937 по 1 июля 1947 года включительно (К., 1947). Содержит более 3000 названий.

2. Алфавитный список устаревших изданий, которые не подлежат использованию в библиотеках общественного пользования и книготорговой сети (К., 1948). Более 2000 названий.

3. Сводный указатель устаревших изданий, которые не подлежат использованию в библиотеках общественного пользования и книготорговой сети (Харьков, 1954). Более 8000 названий.

4. Список книг, оставленных в «Сводном указателе устаревших изданий, которые не подлежат использованию в библиотеках общественного пользования и книготорговой сети (К., 1954—1959). Части 1—5.

5. Список книг, которые подлежат изъятию из библиотек общественного пользования и книготорговой сети (К., 1958).

6. Список послевоенных изданий, которые необходимо изъять из библиотек общественного пользования на основании приказов и списков Главлита СССР и Главлита УССР (1945 г. — 15.05.1960 г.) (К., 1960).

7. Сводный список книг, подлежащих изъятию из библиотек и книготорговой сети (Харьков, 1961). Часть 1.

Это то, что касается Украины. А всего, как сообщал в записке от 22 января 1960 года в ЦК КПСС начальник Главлита СССР П. Романов, «в различное время Главлитом СССР были составлены и разосланы библиотекам 44 списка на изъятие приблизительно 30 тысяч названий такой литературы, изданной в нашей стране как в центре, так и на местах». В этой самой записке находим информацию о том, что на тот момент действующими оставались 23 списка на 12 тысяч названий книг. На этом основании П. Романов просил согласия на издание «Списка изданий, находящихся в спецфондах библиотек, которые подлежат списанию».

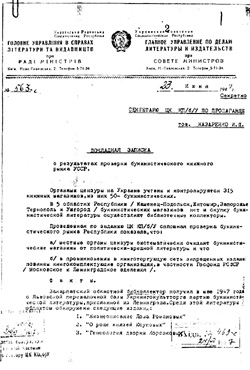

Одним из важнейших направлений деятельности цензуры был контроль за букинистическими магазинами. Вся литература, закупавшаяся книжными магазинами, перед поступлением в продажу подлежала цензорской проверке.

Какими же силами осуществлялась вся эта без преувеличения грандиозная работа? За 1946—1949 годы общая численность работников центрального аппарата Главлита СССР увеличилась с 219 до 311 человек, в том числе цензоров со 109 до 196 человек; общее количество работников местных органов цензуры выросло с 2031 до 2101 человека, в том числе цензоров с 1159 до 1630 человек, из них с высшим образованием с 268 до 373. Как видим, качественный состав цензоров на местах, то есть основной части работников Главлита СССР, оставался довольно низким: только четверть из них имела высшее образование.

В 1953 году в органах цензуры УССР работало 395 человек, из них руководителей и цензоров — 295 человек. В центральном аппарате насчитывалось 50 работников, из них руководителей и цензоров — 35 человек. Действовало четыре отдела: предварительной цензуры, последующей цензуры, иностранной цензуры и контроля за произведениями искусства. Тогдашний состав местных органов цензуры включал 345 человек, из них руководителей и цензоров — 260 человек. Из областных управлений крупнейшими были Сталинское (33 человека), Киевское и Харьковское (по 24 человека), Львовское и Днепропетровское (по 18 человек).

Именно в начале 50-х годов, после смерти Сталина, органы цензуры ненадолго включили в систему министерства внутренних дел. Однако в ноябре 1953 года Главлит вернулся «под крыло» Совета Министров СССР, что продублировали в тогдашних «союзных республиках». 11 августа 1963 года был создан Государственный комитет Совета Министров СССР по печати, на который было возложено руководство издательским делом и книжной торговлей, а также «контроль за выполнением решений партии и правительства в области издательского дела, полиграфии и охраны военных и государственных тайн в печати».

ЛОГИЧНЫЙ ФИНАЛ

Как мы увидели, рамки коммунистической цензуры в исследуемый период были значительно шире, чем это декларировалось официальными документами. Такая ситуация, казалось, позволяла удерживать широкое общественное мнение в определенных параметрах, проводить коммунистическую индоктринацию. С другой стороны, охота за словом и мыслью порождала обратный эффект — интеллектуальное сопротивление, стимулировала инакомыслие, что в конечном итоге позднее нашло наглядное отражение в продукции «самиздата».

Чрезвычайно интересен и практически не исследован последний период существования коммунистической цензуры. Еще предстоит реконструировать и проанализировать, как происходил «откат» — отход от тех норм идеологического контроля, которые действовали на протяжении всего времени существования тоталитарного режима. Предметом отдельного исследования может стать период «перестройки». В частности, известно, что 31 декабря 1988 года Идеологический отдел ЦК КПСС издал секретное письмо с рекомендацией пересмотреть список книг, «подлежащих изъятию из библиотек и книготорговой сети», и список лиц, «произведения которых подлежат изъятию». Именно после этого доступными для читателей в СССР стали произведения многих литераторов, среди которых Александр Солженицын, Василий Аксенов, Владимир Войнович, Георгий Владимов, Александр Галич, Иосиф Бродский и другие.

А 17 января 1990 года появился поворотный в истории коммунистической цензуры документ: «Вернуть из спецфондов в общие фонды библиотек все издания, подлежавшие изъятию из библиотек и книготорговой сети по спискам и приказам Главлита УССР.

Все ранее изданные списки и приказы Главлита УССР по этому вопросу считать утратившими силу, в том числе приказ № 5-дск от 11.10.1989 г.

Начальник Главного управления Л.Д. Солодовник».

Этот приказ можно считать эпитафией цензуре. Самое интересное то, что ее написал для себя сам Главлит УССР. Что ж, эпитафией положено завершать. Не будем же нарушать традицию.

Выпуск газеты №:

№152, (2003)Section

История и Я