Поединок

Виктор Гюго и Наполеон III: император против поэта

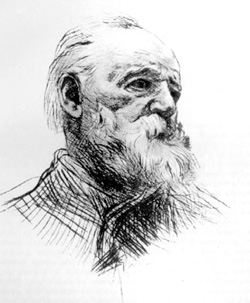

31 мая 1885 года Париж прощался с Виктором Гюго. Два миллиона людей шло за гробом творца «Отверженных» и «Собора Парижской Богоматери». Западная Европа не видела еще подобных похорон. Узнав о смерти великого писателя, депутаты обеих палат французского парламента прервали заседание на неделю, отложив все важные вопросы, в знак всенародной скорби. Впервые в истории нация воздавала высшие, небывалые почести, прежде предназначенные только монархам, правителям и военачальникам — воздавала поэту, никогда не имевшему отношения к государственной власти.

Но он, Гюго, «имел отношение» к свободе. И миллионы людей чтили его в те дни не столько как непревзойденного мастера слова, сколько как человека, спасшего в трудные времена государственного переворота 1851 года честь Отчизны, ее свободу, ее демократические идеалы. Хотя Гюго всю жизнь подчеркивал: «Я не политик, я просто (!! — И.С. ) свободный человек и хочу зависеть не от линии той или иной партии, а только от собственной совести» — в этих, безусловно, правдивых и искренних словах заключена не вся истина. Дело даже не в том, что писатель с 1848 по 1851 год был депутатом Законодательного собрания Франции — самым, быть может, заметным депутатом, — вступил в заведомо неравный (но в итоге — победный!) поединок со рвущимся к диктаторской, императорской власти «всенародно избранным» президентом Луи-Наполеоном Бонапартом, а с 1874 года до конца жизни являлся пожизненным Сенатором Франции. Дело, повторим, не в постах и не во всеевропейской славе Гюго как защитника свободы (и Конституции, рожденной революцией 1848 года — не забудем об этом!). Гюго несколько лукавил, утверждая, что он не политик. Он был политиком — но очень необычным, поистине уникальным. Ибо никогда не боялся отстаивать свои взгляды (будь то с парламентской трибуны или на площади) даже в одиночку — если считал себя правым. И доверял не пышным фразам, не красивым лозунгам, а только тому, что видел собственными глазами (очень плодотворная, прагматическая черта в характере этого Поэта, которую не грех бы позаимствовать современным парламентариям!).

Самое интересное, что в момент революции 1848 года, свергнувшей режим либеральной монархии «народного короля» Луи-Филиппа, Гюго с гордостью носивший дворянское звание виконта (при том, что его отец выдвинулся при Наполеоне из «низов», дослужившись до звания бригадного генерала), ведший образ жизни рантье и живший, по сути, только на проценты со своего капитала, был убежденным сторонником монархии, другом и наставником дочери короля принцессы Елены и сознательно причислял себя к правым. После революции, в мае 1848 года, он был избран в парламент именно как депутат от правого большинства. Почему же писатель, откровенно говоря, превосходно умевший ладить с власть имущими, стал оппозиционером?

Сам Гюго на склоне лет признавался, что его приводило в негодование то обстоятельство, что к власти после победы февральской революции 1848 года явно стал приходить ненавистный ему тип революционера-собственника. А воплощением этого «чудесного» гибрида стал тот человек, в борьбе с которым и стяжал великий француз заслуженную славу защитника свободы. Речь идет о Луи-Наполеоне Бонапарте (будущем императоре Наполеоне III, ловком политикане и демагоге, именовавшем себя племянником великого императора Наполеона I (на самом деле этот сын Гортензии Богарне, сестры первой жены Наполеона, не имел в себе и капли крови Бонапарта). В декабре 1848 года на волне явного разочарования в перерождавшихся идеалах февральской революции президентские выборы — всеобщие, а не в стенах парламента — выиграл именно Луи-Наполеон, обещавший всем все: собственникам — нерушимость и священность их прав, беднякам — защиту, среднему классу — стабильность... Когда, после явного падения своей популярности вследствие невыполненных обещаний, Луи-Наполеон 2 декабря 1851 года попрал Конституцию, запрещавшую ему баллотироваться на второй 4-летний срок, разогнал парламент и совершил государственный переворот, Гюго возглавил сопротивление беззаконию и стал душой кампании протеста.

Ибо писатель, видимо, чувствовал и свою вину за происшедшее. Он был среди тех депутатов, тех политических деятелей, которые поддерживали Луи-Наполеона, видя в нем не узурпатора и властолюбца, коим он в действительности был, а серьезного и ответственного политика. Газета «Эвенман», издаваемая Гюго, накануне президентских выборов 1848 года выделила целую страницу под агитацию в пользу принца Луи-Наполеона. Тем горше было разочарование поэта, увидевшего, что единственное, что волнует новоиспеченного президента — это отнюдь не выполнение предвыборных обещаний, а подбор на политически важные, «силовые» должности (министра внутренних дел, префекта полиции, мэра Парижа) лично преданных людей...

Гюго всю жизнь с благоговением относился к идеалам Свободы, Равенства и Братства, к славным революциям 1789, 1830, 1848 годов. Но он писал: «Я за революцию. Но я не хочу такой революции, которая к великому девизу «Свобода. Равенство. Братство» добавляет страшную, мрачную альтернативу: «Или смерть!» В записных книжках Гюго за 1848—1849 годы есть такие строки: «Разве богатство не приносит пользу всем остальным? Разве богач не дает заработать другим? Но, знают ли богатые, что чувствует несчастный человек, видя в окно, как танцуют люди счастливые, знаете ли вы, что люди добиваются не только хлеба, но и равенства? Когда толпа бедняков глядит на богачей, то это вызывает у нее не просто раздумья — это предвестник будущих событий. Ибо закон таков: нужда ведет народ к революции, а затем революция погружает его в еще большую нужду».

Свое политическое кредо Гюго определял так: «Одновременно отстаивать «маленького» человека против «великих» — и порядок против анархии». Он писал: «Во время мятежа народ производит впечатление океана, по которому плывет правительственный корабль. Если корабль кажется очень маленьким, крошечным, это означает, что мятеж перерастает в революцию». Когда же Луи-Наполеон, укрепляя авторитарную власть, стал все более полагаться на чисто силовые меры, поэт заявил с трибуны парламента: «Я не питаю доверия к осадному положению. Ибо осадное положение — это начало государственных переворотов» (пророчество сбылось!). Одну из своих речей в Законодательном собрании он начал с таких слов: «Позвольте мне, мыслителю, заявить вам, представителям власти...» (далее последовал злобный шум в зале: все эти депутаты, без сомнения, считали себя мыслителями!).

По мере того, как в политическом поведении президента Луи-Наполеона все более заметно просматривались очертания будущего императора Наполеона III, сарказм речей Гюго достигал поистине высшего накала. Высмеивая претензии президента на монархическую власть, писатель заявил: «Монархия славы», — говорите вы? Простите! Разве вы стяжали славу? Покажите нам ее! Интересно было бы увидеть славу при нынешнем правительстве... Только потому, что был человек, который выиграл битву при Маренго (Наполеон I Бонапарт. — И.С. ) и который был потом властелином Европы, вы тоже хотите господствовать, вы, который не выиграл ни одной, даже жалкой битвы! Как это? Только потому, что у нас был Наполеон Великий, нам, значит, крайне необходимо иметь Наполеона Малого?»

Понятно, что простить такие речи, да еще в стенах парламента, президент — «племянник», мечтающий стать императором, никак не мог. Когда 2 декабря 1851 года Луи-Наполеон разогнал парламент и совершил государственный переворот, за голову Гюго была назначена награда в 25 тысяч франков (более того, полиции «рекомендовалось» расстрелять его на месте). Десять тревожных декабрьских дней Виктор Гюго провел на баррикадах; по всей Франции и всей Европе разошлось подписанное им воззвание: «К народу. Луи-Наполеон изменник. Он растоптал конституцию. Он нарушил присягу. Он вне закона... Пусть народ выполнит свой долг. Его возглавят представители республиканцев». Парижане по очереди укрывали Гюго, передавая его из рук в руки. 18 декабря 1851 года надежные люди помогли ему перебраться в Бельгию.

Через год, в декабре 1852 года, Луи-Наполеон провозгласил себя императором. Его правление длилось почти 18 лет. Основой этого необонапартистского режима был резко поправевший, отбросивший основы демократии «средний класс» собственников (история дает нам такие примеры!) в союзе со старой аристократией. Долгое время общество мирилось с созданной Наполеоном III системой власти. В 1859 году император, уверенный в себе, даже объявил всеобщую амнистию. Гюго, живший тогда на английском острове Гернси близ берегов Франции, отказался принять ее, заявив: «Я вернусь во Францию, когда туда вернется свобода».

И победа осталась за ним! В 1870 году Наполеон III, потерпевший позорное поражение в войне с Пруссией, отрекся от престола. Республика победила. Сотни тысяч парижан встречали возвратившегося 68-летнего Гюго как национального героя. Еще через 17 лет страна и Европа воздали ему последние, высшие почести. Нам, спустя 120 лет после смерти этого замечательного человека, подчеркивавшего: «Демократия — это милосердие к слабым», стоит помнить, что его жизнь, его идеи — это тоже неотъемлемая составная часть духовного наследия той свободной, демократической Европы, куда стремится Украина.

Выпуск газеты №:

№159, (2005)Section

История и Я